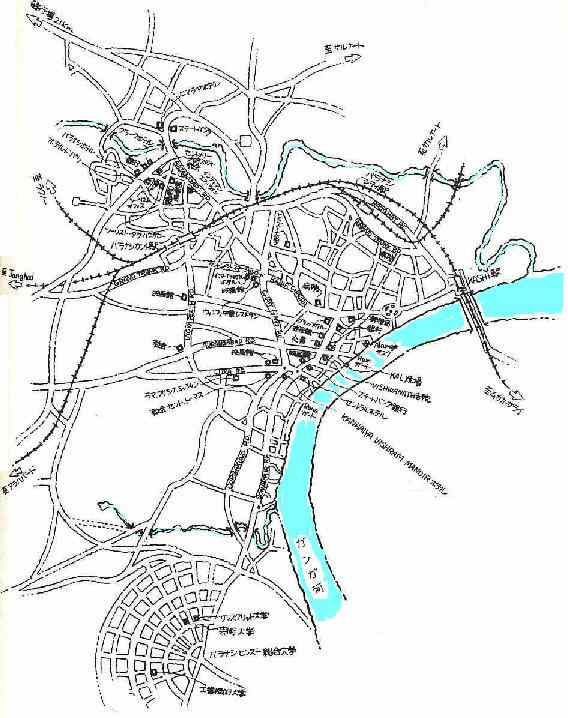

バラナシ(ベナレス)

ヒマラヤ連連山の一隅、標高7000mを地す辺りにあるガンゴトリ永河から流れ出し、インド北部を渡ってベンガル湾へと注ぎこまれる河の長さは、全長が2,510km。

神聖な河として人々から慕われ、女神の名をそのままにガンガーと呼ばれているのが、一般に名高いガンジス河。

ガンガーの流れに沿って、ヒンドウーの聖地が無数に有る。

中でも、河口から、1,200km上流の個所に位置するヴァラナシ(ベナレス)は、ヒンドウの最高にして最大の聖地といわれ、各地から集まって来る巡礼者達が、ガンガーの流れで沐浴斎戒(もくよくさいかい)を行なう場所として知られている。

そういう印象でベナレスという処が有る。

ヴァラナシヘ入るには、空路か、陸路の列車かバスを利用することになる。

もし、時間と関心が有るならば、早朝ヴァラナシに到着する列車の、寝台セカンド・クラスをキープするとおもしろい。

乗り合わせた乗客の内の何人かは、ガンガーの沐浴のために同乗しており、どんな人が、どんな旅をしながらヴァラナシヘとやって来るのかという事に、自然と触れることができるだろうと思う。

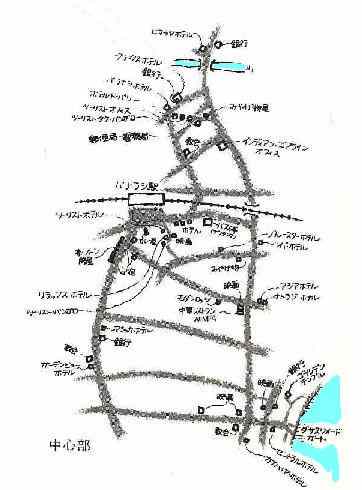

ヴァラナシ駅

ヴァラナシの近代的な駅からGHATへと至る路上で、いろいろなものと出逢ってしまう。

豊かな胸をゆさぶりながら歩くグラマーな女性の牛をながめていると、汗をかきながらメイッパイの荷を頼んだ車を引いている牛にも気づく。働いているのはみんなオス牛。

町に住んでいる男たちは、働らき者が多い。

とはいえ、決して忙がしさに追われているふうには見えない。

ついでに言えば、追われたり追ったりするかのような必然性そのものが、スッポ抜けている。

いちばん熱心にやるのは、旅びとを見つけると声をかけること。次いで、何ごとかの商いを成立させること。

そうでなければ、好奇心をおよがせるか陽かげで休むこと・・・。

とりあえすなますて

カンカン照りの陽ざしの下に、大きく枝をひろげた樹が影をつくり、地上にはみだした根っこの上に、毛布を置いて腰かけられるように工夫がしてある。

コップが数個、大きなヤカンがひとつ。水の入ったコップ洗い用のバケツ。持ち運びのための麻袋が、おもな装備。

ヴァラナシ路上で見かけたチャイ(茶)ショップは、木蔭を利用しただけの、シンプルなもの。

オヤジさんは、ストーンな眼と人なつっこい笑顔で合掌しながら「なますて」という。

旅びとは、チャイと一諸に、コップの中に浮いている母なる大地の一部を、飲みほすことができる。

GHATへ向かって更に進んでいくと、門前町のならわしに従って、突然みやげ物売りのお店と路上売りの群れのただ中に身を置いてしまうことになる。

雑踏。人と人がひしめき合い、波のうねりさながらに交錯し、物売りの声は飛び交う。

遠方からの巡礼者。家族連れの参拝者。ヴェールで顔を覆った婦人たち。上品なヨーロピアン旅行者。やだらに肥えたカーストの上の方の亭主らしき人。回教徒の人達。長髪のフリーク。旅行者のガイドをやる青年。客引きに走り廻る少年達。チベッタン、日本の若い人。

ごった返す人出の合間から抜け出して、別の道からGHATへ出る方法も有る。

リキシヤに頼むと運んでくれるけれど、いったん河へ出てすぐに細い露地の奥へ案内してくれる。

人ひとりようやく通り抜けられるはどの狭い所を通りながら、両側の高い壁や上方かすかに見える空の一部をながめたりする内に、方向感覚がなくなり、どこに居るのか位置が判明しなくなる。

やがてひとりの部屋に通される。シタール・シルク・サリー・マンダラなどのおみやげを何か買わないと、そこを出られないような募囲気につつまれる。

その狭い露地の中にある家の中で、10歳前後の子供達が夜遅くまで、黙々と織機の前に座してシルクを織っている。

そんな迷路を通ったりしながら、とにかくガンガーヘ出る事になる。

観光パスに乗ると、周辺のめぼしい所へ運んでくれる。

又、案内用のあんちゃんやリキシヤの運転手さんに頼んでも、同じようなコースヘ運んでくれる。

ガンガーには船があるので、乗せてもらえる。希望すれば、対岸へも渡ってくれる。(すべて有料)

日の出の時刻が近づくと、人々はRAMGHATに集まり、沐浴を始める。

それから日没まで河辺から人影の絶えることはない。

裸身・半裸の集合体。

大きな陽よけのかさの下に、台座がつくられ、白い衣をまとった人が坐している。

時に瞑想し、時には横になって睡眠している。ヒンドウーの憎たちだ。

岸辺には、石で築かれた古い建物がならぴ、ガンガーの流れと共に居住している人々の姿が見られる。

近くにとりつけられたスピーカーから、ヒンドウーの祈り歌が、流されつづける。

GHATの上流で、日没近くになると遊んでいる子供達が石段のところにやって来て、じっと立ちつくす。お姉ちゃんがチビの手を握りしめ、弟が寄り添う。

羊か犬がうずくまったりもする。人も動物も、陽の落ちる直前、古い石垣や土や枯木の中に溶けこんでしまい、風景のひとつになったまま、動くことはない。

ガンガ横丁

タッサスワメード・ガートに向かう通りにあるセントラルホテルの向かいの狭い路地に入ると、そこはもうお祭りの縁日だ。

この路地には、たくさんの人が行きかい小さな屋台のような店がぎっしりと並んでいる。

サリーの店、雑貨店、土産物店など、たくさんの店があるが、特におもしろいのはオモチャ屋だ。

ここには夢を誘う昔ながらの子供の為の素朴な郷土民芸が、店いっぱいに並べられている。しかも、どれもが30円から150円と、とても安いのだ。外人観光客目

当てに作られた、インド風みやげ物よりずっとインドらしくて、インドの子供達の夢がそのまま伝わってくるようだ。

たとえば、手作りの木でできた5cm程の人形の楽団セット、クリシナやシバなどの神様8人セットが3Rsから5Rs。とても色のきれいな鳥の15コセット、象や虎やキリンなどの動物セットが3Rsから5R8。取手を持って、ぶら下がったおもりを回るように振ると、板の上の3羽の鳥がコツ、コツとエサをつつくオモチャが1Rsなのだ。またその他に、懐かしいセルロイドのキューピーちゃんなんかもある。

この路地をさらに歩いて行くと、そんな店と店の間に、急に神様の像が祭られていたりする。

この先の左側に、政府直営のエンポリウムがある。品数が多いので覗いてみるとよいだろう。

人通りが多くなった四ツ角を左に曲るとヒンズー教の最も格式のある寺院、ゴールデンテンプルがある。ヒンズー教徒しか入れないので、一般観光客は向かいの家の2階に登ってそこから眺めることになる。

もと来た道をさらに奥へ進むと、店の数も少なくなり、民家が多くなってくる。

そしてやがてガンガのガートに出る。

このガートぞいに南に下ると、KALと呼ばれる死体焼き場に出る。ここで焼かれる人は、天命をまっとうして死んだ人のみで若くして病気やけがで死んだ人は、ここでは焼いてもらえない。ただし地獄の沙汰も金次第という例外もあるようだ。男性は白い衣、女性は赤い衣につつまれて焼かれ、その灰は聖なるガンガに流されガンガに帰ってゆく。

そのガートの下流では、人々が汰浴し、顔を洗い、食事をし、洗濯を、商店をしたりしている。このガンガ自体が、一つのマンダラのような気がする。

KALを過ぎてガートをさらに下ると、ネパール寺などがあり、やがて元のタッサスワメード・ガートに戻って来る。

なお、女性の汰浴する姿とKALの写真撮影は一般に禁止されている。ただポートに乗り、ガンガの中からガートをながめながら写真撮影きをすることはできるので望遠レンズがあると良いだろう。小形ボートは1時間2Rsぐらい。

バァラナシはシタールとシルクの産地

町を歩いていたり、力車に乗ったりすると、シタールを買わないか、シルクファクトリーに行かないかと、よく声をかけられる。

それ程ここはシタールとシルクの産地として有名なのだ。

シタールを買うには、楽器店に行くのと製造工場(ファクトリー)に行く方法とがある。料金はどちらもよく似たものだが、品数からいくとファクトリーの方が多い。

一番有名な店が、シタールシタリア。ヴァラナシの市内から少しはずれた所にある。

店の門をくぐると、シタールのボディを作っている内庭があり、奥に入るとシタールの精密な細工をする部屋と、完成したシタールを並べてある部屋とがある。

客はまずこの部屋に通される。店員が出て来てお茶をすすめるから、遠慮なくいただこぅ。それから商談にはいる。この店はおもしろいことに、国際学生証を持っていると15%程の割引がきく。

同じ工程で作られた同じ形のシタールでい台1台音色が違っているので、一番気に入ったものを選ぶこと。

また、演奏の先生(ティーチヤー)を呼んでもらって、実際に本場の演奏を聴かせてもらおう。これも商売の手段で無料なので、遠慮せず頼んでみよう。きっとすばらしい演奏を聴かせてくれるだろう。

一般に安いもので150Rsからあり、中級で300Rs程、高級で500Rs程、最高級になると1000Rs以上するものもざらにある。

インドでは、ヴァラナシで作られたシタールが最も良いといわれ、ラクノーで作られたシタールは値段が少し安。

何時間もの駆け引きの末、2〜3日かけてようやく商談が成立する。その時、ついでに運ぷためのハードケースも付けてもらおう。さもないと帰りの飛行機に乗る時、ハイジャック防止の為、機内に持ち込めずに、スーツケースなどと一緒に手荒に扱われることもあるからだ。

シタールシタリアは品数は多いが、値段が少々高いので、他の店もいろいろと見てまわると良いだろう。

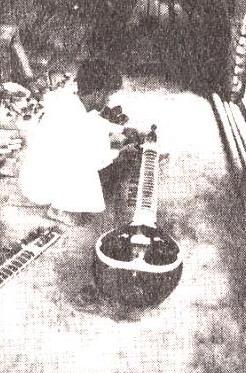

シタールの製造工程

スイカよりも大きな種類のカボチャ(パンプキン)を刈り取って中をくり抜き、1年程納屋で転燥させる。

やがてカボチャの皮はまるで木のように堅くなる。

それを二つに割って中に支えをし、かたちを整える。これがシタールのボデーになる訳だ。

その次にネックを付けて固定する。このネックは反りにくいテクウッド材が一番良く、マンゴー材はあまり良くない。

その後、ポデーに模様を彫刻し、ニスなどで塗装する。

そしてフレットの金具や糸巻きや弦を付けて、最後の仕上げを施し完成する。

ついでにタブラも

タブラにはボデーが、メタル(金属)のものと、木製のものと、素焼きのものとがある。

メタルが一番丈夫なので、おみやげには良いだろう。

音は素焼きのものが良いようだ。それぞれに音や質に特徴があり、どれが良いかは実際にたたいてみないと何とも言えない。

料金は2台セットで100Rsぐらいからある。

買う前に必ず皮をちゃんと張って音を出してみょう。その時、ひもで引っぱっている皮の穴が、ちぎれそうになっていないか確かめること。

シルクを買うには

シルクを買うには、執光客相手にシルクを売っている店、一般のシルク専門店(問屋)、シルクファクトリー(工場)に行く方法がある。

シルクファクトリーには政府直営のものもあり、品数が多いが、多量に買わないとあまり喜こばれない。

専門店では、安いが生地が主で、服などの数は少ない。

観光客相手の店は、観光客の好む服などが多いが、質が良くないものもある。

特にシルクとコットンの混ぜものは、洗っていくうちにちじんで着れなくなることもある。

料金は4〜5軒もまわれば十分知ることができる。

宿泊

ガバメント(政府直営)・ツーリスト・バンガロー

駅から歩いて5分。シングル12Rs・ツイン20Rs

観光バスがここから出発するし、レストランもあって割りと便利

ガバメント・ツーリスト・バンガローの庭で同じ日に泊まっていた日本人どうしのスナップ写真

その他、ラムゲート付近にもたくさん安宿がある

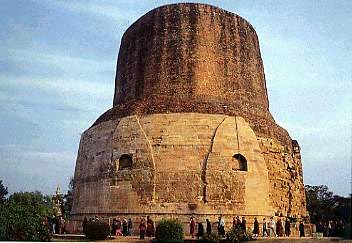

サルナート

昔むかし、連日連夜キメキメに飛びまくっていた、仙人と呼ばれる500人ほどのつわものの集団があったそうです。ある日飛行中にふとセケンをのぞき見ると、王城にたむろしているキレーなね−ちゃんが、わんさと居るのが眼につきました。詳細な気持の変化は想像の及ばぬところですけれど、その結果500人の全てが神通力を失なってしまい、堕落する破目になってしまいました。

どんなふうに堕落したのか、そこを具体的に知りたいでショーけど、なァに、きっとよくある話に決まってマス!−という説と、仙人たちが好んで集まった聖地なのだ、とする説の両方がある。

仙人堕落所鹿野苑(イシバタナ・ミガタヤ)と名づけられたその場所は、釈尊初転法輪の地〈サルナート〉(鹿野苑)として知られる。

サルナートは、ヴアラナシの近くにありリキシヤかバスで20分くらいの距離。

赤土と石造りの家なみと雑踏の街中から一転して、緑のゆたかな大地が広がる。

早朝出かければ、深い朗もやの中に、幾つもの塔や建て物を見とめられる。

鹿の住む大庭園の中に、ひときわ高くそびえているのはダルマ・イークシヤ。(法眼)のストウバー。普通は、略してダメークの塔と呼ぷらしい。

ダメータ塔を左遠方に見とめる位置の正面に、ムーラ・ガンタ・クティ寺院がある。中には、壁いっぱいに描かれた釈尊の生涯図がある。

日本の画家の手によるものだという事で、入リロの扉上方に出誕図。左右壁面に、その全展開図。正面には、初転法輪像が安置してある。

庭園を見ながら、うしろ手を組んで歩いていると、手のひらに何かが乗せられた。見ると、高さ10センチくらいの、素焼きの像。

中学生ぐらいのぼうやが居て15ルピーだというので、8ルピーで手を打つ初転法輪像。

見ようによっては尊くともみすぼらしくも見えるこの像が、ともかくシンプル・イズ・ビューティフルということを語りかけそうな、素朴さがある。

ちなみに、制服を着た管理人らしき人がこそっと、ここの土の中から発掘された石像だと言って小さな仏像を1000ドルで買わないかと言ってくる。

まず偽物で勝手に作ったものだろうけど1ドルでも高いと思うが、もし本物であれば1000ドルでも安いだろう。

どう判断するかは、あなたしだい。もし気に入ったら、とりあえず徹底的に値切ることを薦める。

「添乗員さん、この仏像、アショカ時代の地層から発掘されたのでその時代の物らしいんですわ!これ十万円で買ったんですわ。良い買い物でしょ?」年配の人に得意そうに黒茶けた仏像を見せられて・・・と聞かれても・・・2〜3ルピーで売ってますよとも言えず、「そうですか。それは良かったですね」としか言えませんでした。でも、それは偽者ですよとがっかりさせるより、その人にとって宝物であれば良いのではないかと思います。思い出としてね。

十万円は確かに高額だけど、日本で車をこつんとへこませた修理代ぐらいだと思えば、むちゃくちゃ高額でもないし。

添乗員はいろんな気を使うのです。