トップ||会社案内|進行中物件|過去の物件|建物ができるまで|ちょっと休憩|お問い合わせ

CURRENT PROJECTS

#01 TKhouse

|

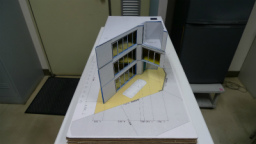

縮尺S=1/150のラフ模型を作成しました。 立地が角地ですので、建物の特徴が引き立つ形を考えてみました。 担当:竹内(行) |

|

工事に先立ち、敷地のボーリング調査を実施しました。 台地上に立地しており、比較的浅い位置に支持地盤となる関東ローム層があることがわかりました。 後日地盤調査会社が作成した「地盤調査報告書」によると、液状化現象に対しても、特に問題のない土地であることが、判明しました。 担当:竹内(行) |

|

実施図面に入りました。 模型も縮尺S=1/50の比較的精度の高いものも、同時平行で作成しました。 実施図面の縮尺もS=1/50ですので、かなり隅々まで詳細に形が表現され、いくつかの改善点など把握や、建て主様との意思伝達にするのに役立ちました。 担当:竹内(行) |

|

地鎮祭に参加してきました。 事故や工事の遅延などが無いよう、それぞれの立場が気を引き締める意味でも、大切な儀式です。 担当:竹内(行) |

|

なわ張りをチェックしました。 おおよその建物の位置を、実際に敷地におとしてみますと、図面上ではよくわからなかったスケール感が、はっきりわかるようになりました。 担当:竹内(行) |

|

ピット部分の根切り底のチェックをしました。 ボーリング調査の通り、底面には支持地盤に予定している関東ローム層があらわれていました。 ちなみに、関東ローム層かどうかの簡単な見分け方として、植物の根が張っているかどうかを見る方法があります。関東ローム層は本来無機質(つまり栄養がない)ですので、そこまで植物の根は張りません。 担当:竹内(行) |

|

ピット底部に砕石をしきました。 側壁も崩れることなく、しっかりしていました。 担当:竹内(行) |

|

ピット部分の、配筋検査を行いました。 後日写真でも判断できるように、黒板に鉄筋の仕様やピッチを記載し、カラーマグネットや、スケール等を一緒に撮影します。 担当:竹内(行) |

|

ピット底スラブのコンクリート打設に立ち会ってきました。 今回は、ミキサー車がピット部分まで接近できましたので、ポンプ車を使わず、直接コンクリートを流し込みました。 晴れでよかったです。 担当:竹内(行) |

|

ピット側面の、地中梁と、ピット上の1階床スラブの型枠工事に立会いました。 担当:竹内(行) |

|

ピット上1階スラブ配筋検査を行いました。 型枠の白いのは、アキレス「カタダン」という製品で、断熱材をあらかじめ組み込んだものです。 コンクリートが硬化した後もそのまま撤去せずに、仕上げ材の下地として、利用できるメリットがありますが、釘が打てないという難点があります。 担当:竹内(行) |

|

ピット側面の地中梁のコンクリート打設に立会いました。 今回からは、ポンプ車を使用しました。このポンプ車(4トン)は、高さ20m(6〜7階)くらいまでコンクリートを打設する能力があります。原理は、ポンプ車の中に真空を作り出し、その吸引力で、コンクリートを吸い上げるというったものです。真空であんなにおもにコンクリートを吸い上げるなど、あなどれません。 今回も、晴れでよかったです。 担当:竹内(行) |

|

1階スラブ(ピット無し部分)の地盤改良工事に立会いました。 地盤の表面から、支持地盤である関東ローム層の深さまでを、硬化剤(画面の白い粉)と攪拌したのち、ローラで転圧し、強固な地盤をつくってゆきます。 地盤改良工事をおろそかにすると、後々地震等でたてものが傾いたりしてしまい、えらいことになってしまします。大変重要な工程です。 担当:竹内(行) |

|

地盤改良工事後、実際に地耐力が所定の強度まで向上しているかを、ユンボを使って計測します。 ちなみに計測の原理はいたって簡単で、ユンボをおもりにして、画面中央の円盤に加重をかけます。その沈み具合から、地盤の耐力を計測します。 担当:竹内(行) |

|

1階スラブ(ピット無し部分)下の根切り後、捨てコンをしいた状態です。この上に、再度、建物の通り心となる墨出しを行います。 担当:竹内(行) |

|

1階スラブ配筋が完了しました。 脇には、1階地中梁用の型枠が積み上げられてます。 担当:竹内(行) |

|

1階床スラブのコンクリート打設に立ち会いました。 ようやくピット部分の1階スラブと、ピットのない部分の1階スラブとが一体化され、すっきりしました。 今回も、晴れでよかったです。 担当:竹内(行) |

|

1階壁の型枠工事に立会いました。 ようやく、足場も1層分立ち上がり、なんとなく建物のボリュームが実感できるようになりました。今後、2層、3層と足場が立ち上がってゆくわけですが、いまからその姿を想像するとあまりの大きさに身震いがします。 担当:竹内(行) |

|

1階壁の配筋検査を行いました。 黄色いパネルは、化粧打放コンクリート用のもので、表面に樹脂がぬってあります。コンクリートが硬化し、型枠を取り外すと、仕上がりの平滑な無機質な感じのコンクリート表面になります。 ちなみに、今回の設計では、そのほかに、杉板杉板型枠も併用してあります。この型枠をもちいると、杉の木目がコンクリートの表面にプリントされ、反対に有機質な味わいになります。 担当:竹内(行) |

|

2階床配筋検査を行いました。 担当:竹内(行) |

|

1階コンクリート型枠を脱型しました。 コンクリート打設の際には、バイブレータと竹ざおを併用しました。 その効果があってか、コンクリート表面に、化粧型枠と本実型枠それぞれのよい表情があらわれました。多少あばたとよばれる気泡が散見されますが、のちの補修でなんとかなりそうです。 担当:竹内(行) |

|

2階上部まで足場があがってきました。 これからできあがる建物全体の形を想像させます。 担当:竹内(行) |

|

2階壁配筋検査を行いました。 担当:竹内(行) |

|

1階部分です。 今回の設計では、材齢4週をへたのちに、支保工(写真内のつっかえ棒)をはずす計画です。 コンクリート強度を確認した後、支保工をはずすやり方もあるのですが、(こちらの方が工程を短縮できます)より確実な4週を待つ方を選択しました。 担当:竹内(行) |

|

3階床スラブ配筋検査を行いました。 だいぶ高い位置で作業をするようになりました。まわりの家々の屋根が見えます。 担当:竹内(行) |

|

2階壁・3階床スラブコンクリート打設に立会いました。 コンクリートポンプ車のアームも、近くの電線をうまくよけながら動いています。 担当:竹内(行) |

|

足場も10m近くまで立ち上がってきました。 作業性を高めるため、3階レベルに仮設のバルコニーをつけました。 この上にある程度の建材をストックできるので、1階と3階を何度も往復せずにすみます。 担当:竹内(行) |

|

3階壁の型枠(本実部分)です。 杉ですので、木目がきれいです。 担当:竹内(行) |

|

屋根スラブ配筋検査を行いました。 配筋検査は、これが最後となります。 担当:竹内(行) |

|

3階壁と屋根スラブのコンクリート打設に立ち会いました。 コンクリート工事は、これが最後になります。 今回も晴れてよかったです。 担当:竹内(行) |

|

3階壁型枠脱型後のバルコニー部分です。 担当:竹内(行) |

|

屋上の先端部分からの全景です。 かなり三角形なプランが強調されているとおもいます。チーズケーキとでもいいましょうか。 担当:竹内(行) |

|

エフロレッセンスとよばれる白いものがコンクリート表面に現れています。 別名はなたれ、白華などともよばれ、コンクリートのなかの石灰成分がにじりでる現象です。 この場合、コンクリートの強度には直接影響を与えることはないのですが、見栄えがわるいものですので、希塩酸等をさらに水でうすめたものにブラシでこすると、結構きれいに落ちます。 担当:竹内(行) |

|

アルミサッシがいよいよ入りました。 サッシが入ると建築物っぽくなります。 担当:竹内(行) |

|

アルミサッシにガラスが入り、内部の木工事も始まりました。 担当:竹内(行) |

|

床には、ネダフォームという断熱材を兼ねた、床下地材が敷き詰められました。(白いスタイロフォーム) ちなみに、黒い部分には、釘が打ち付けられるよう、桟がとりつけられてあります。 担当:竹内(行) |

|

根太フォームの上に構造用合板を張りました。 このあとにフローリングを、この構造用合板に打ち付けてゆきます。 担当:竹内(行) |

|

外壁部分では、コンクリートの打継部分にシーリングを打ちます。 あらかじめ打設部分の目地にそってテープを張っておき、シーリングを打ったあとでそのテープをはずすと、きれいにシーリングが打てます。 担当:竹内(行) |

|

バルコニー部分の塗膜防水工事に立会いました。 数回に分けて、塗膜を重ねるのですが、塗り残しがないように、わざわざ前回塗った場所の色とは違う色を用います。 担当:竹内(行) |

|

外部の鋼製ドアの塗装に立ち会いました。 担当:竹内(行) |

|

内部の仕上げ工事も着々と進んでいます。 天井ボードは張らず、カラーモルタル仕上(黒)の直天井です。 内壁は、外部の杉板型枠を連想させる杉板張り仕上げです。 担当:竹内 |

|

内部の吹き抜け部分です。 南側には民家があるため、思い切って南側に窓を一切設けず、かわりに北側に大きな窓を設けました。 結構あかるいです。 担当:竹内 |

|

いよいよ足場をはずしました。 足場が無くなった分、一回り小さく感じます。 模型で把握していたつもりでも、実物は結構迫力があります。 担当:竹内 |