|

�s�j�F ����E������ |

(C)�@�T���� �|�X

updated on 01/02/2004 22:54:13

�����2006.11.30.��i30�_�i�v42�_�f�ځj2022.06.15.��i����lj��B

|

�����q�Ɖԕr�E�ȊO�̒����ʌf����A�����ĕ����܂܂��B ���̃W�������Əd�����邪���e�͂��I ���{�̍H�|�Z�p�̑����͒�����̐���ɂ�蔭�W���Ă���B ��������n�߂Ƃ��� �z����A��������A�A�|�A���A�E�E�E����āX�Ƃ�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �p�r�ʂł́A�|�����A�ԓ���A�����A���E���F�A���w�A�����A���ہA �َq��E�E�E�ȂǓ��A�����̍H�|�i�͐����̋�Ԃ���u���ꂽ���E�A �܂��荇�킹�ɂ��A���F�������Njy�����̂ł���B �������ꂪ�i�ޒ��A21���I�ɓK������ �����̍č\�z���肤�͎̂������ł͂Ȃ��B ���������{�̓`���H�|������ɔ��W�����A ��^���闬��̌��́A�傰�������m��Ȃ����A �����E�������Ă���Ǝv���B ����ȈӖ�����������E�Ɍg��鏔�Z�̊F�l�ɂ� �X�Ȃ�w�͂��X�����đՂ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X��h�� |

|

|

�@�P�R���c�D�؍�n�G���t�������@�s�j�O�T�O�R�@ ���̍����A������֖�ƈقȂ�@"�t�͏�"�@��A�z������ �����ȓ��F����i�ł���A��������ł��B ���Ԃ悤�Ȕn�̊G���ȗ��ɕ`����������A��}�ȏo���h���B �ߔN���܂�̕��A�@�����H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �T.�RCm�~�S.�RCm�AH�R.�RCm�@NO 0020 |

|

|

�Ô��O��ِ��w�@�i�a�O�O�O�T�@�@�������� �������̍�ׂ̂Ȃ��A�f�p�Ȏp������҂̐S�ɂ��݂��i�B �]�ˎ���̔h��Ȕ��O�Ƃ͈قȂ�A����͂�����Əd���B ��i�S�̂Ɂg�Z���Ȃ��h�������Ô��O�̍ő�̖��́B ���̃N���X�̔��O�́A�ߍ��߂����茩�����Ȃ��Ȃ�܂����A �g�o���ł��h ��Ȃ�����̌����Đ��w�ɍœK�ƍl���܂��B �̂ю�ɒʂ��錩���ȒفA���̋@����������������B ���ǂ��Ȃ�܂��������i���[�g�ɍڂ鎖�����s�v�c�A �Ô��O�͑��̂������(���̎Y�n)�Ƃ̎�荇�킹�� �ז��ƂȂ炸�ɓ������Č����܂��̂œ��ɐl�C������B�@ ���a�P�TCm�AH�P�W.�SCm�A���t�a�P�R.�WCm�iNo1886�j |

|

|

�@�Ð��ˌ��Ւ����@�i�n�O�O�Q�Q�@�@��H�@�@�˔� �������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ă��@�@�@�@G, �d���R�@�|���@�Ô����t���A���Ւ�����́@���˂̍]�� ��������֖��2�x�|�����Ă���A�S�ւ̔Z�W���i�F��\�� ������|�w���ɂ��T�ӏ��A�͋������������A �P���ȐF�ʂ̒��Ŋ�`���������߂Ă���B ������̌����A�����荂��̎��ڂ͔������ψ�ɔ�����A ���H�̗͗ʂ��M����B�ւ��d���͗ǂ��g�����܂ꂽ�̂��H ���������茸���͏���ł���B�������[�߂� �|���̒��Z�͌����ŁA�������邪���ł͓ǂ߂Ȃ��B �Ô��̊W���ɘa���̎�ꂽ�Ղ�����̂Ł@�@�@�@ ���̒�����̗R�����������߂Ă����������͎����Ă��� ���a�ő�5.9cm�@H7.5�p�@NO0151 |

|

|

|

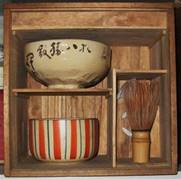

�D��D���i�F�p�E���F�p1�g�j�@�s�j�O�P�O�U�@ �F�p21.7cm�@�����Ѝő�.4�p�B�@ ���F�p�@����19.5cm�@��3.4cm�B�@�Z�b�g�ŋ˂̔������[ �@�@�W��~ |

|

|

|

�@�킭��Ύʒ����@�s�j�O�P�O�V�@����s���@�@�d���@�˔��@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, ���̂ӂ���݂����̒�����̍ő�̌����A �������������Ă��A�ׂ��Ă����̕��͋C���������o���Ȃ��A �܂�Ȃ�Ƃ������ȋȐ��ł���Ƃ�����B �ۉ�W�����N�̎g�p�ɂ��C�茸�肵�Ă���A���荂��� �g�p�̍��Ղ��M���قǂ悭���Ղ��Ă���B ���Ƃ��ƒ�����ړI�Ő��삳�ꂽ�̂Ŋ�̒����{�ցB ���R�A����݂̂ǂ���ł��鎅��̋Z������Ă���B ���@�F���O�a3.4�p�@�@����9.5cm�@���a6.9cm�@�@NO0031 |

|

|

|

�@�@�@�悵�̂� �@�����h�T��˕��؍����@�s�j�O�P�P�U�@�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, �S�̒n�������ɔ����������ł��A��͂�l�ԍ���� �w�肳��銘�t���������ēS�̋ᖡ���Ⴂ�܂��B �W�����̗ǂ������ł��̓E�݂��H�悢�������݂��Ă���B �������K�������n�߂Ă���B�@�@�@�i�h�T�̒��o���̖�����j �W��������16,8�����@����9,5�p�@���a20,5�p�@�@NO0059 |

|

|

|

�@�S�֕Z�\�����@�s�j�O�P�P�W�@�d���@�ۑ����@�@�K�P-3 �����荂��ɒ����Łu�R�v�Ƃ���g�D���Ȋ�`�h�����B ���������֖�̗��ꂪ�Q�{����i�����ɂ��P�{�j ���̒n���Ȓ�����Ƀ����|�C���g�̌�����^���Ă��܂��B �R�����F�����厫�T�ɂ��u�R��̍��i���s�j�Y�� ����ɂ��̖����邪����E��҂Ƃ��s�ځv�Ƃ���B �ٓy�̗l�q����P�O�O�N�قnjo�߂��Ă���悤�Ɏf����B �W�͖ؖڂׂ̍��ȒѐA���ł��̒������֖�ɂ҂����荇���B �����a2,6cm�@����a3,2cm�@�g6,2cm�@�@�@�@NO0034 |

|

|

|

�@�|���H��(���Ăɂ�)�@ �s�j�O�P�P�X�@����������@ �Ă̓����͖ԑ�҂݂ŁA�\���̒|�̕҂ݕ��͑@�ׂňقȂ�B �������|�̍������炵���A��̍����̐H�Ăł��B ���͎鎽�Ȃǂő�������Ă����炵�����W�̉����A �����̎������͖��茸���Ă��Ď���̐������B ����������Ȃǂ����[���āA���q�l�̍D�݂ɉ����Ē��� �g�p���Ă��悵�A�Ԋ����̃f�B�X�v���[�ɂ��������B �S��20,5cm�@���a22,5cm�{�̍�14cm�@NO0035 |

|

|

|

�@�D���o�����w�@�s�j�O�P�Q�P�@���a�@P-�L �Èɉ�Ă��̊�`�������A�D���̑o�����w�̏Љ�ł��B �D���̗��ւ̋��ڂ��Ԃ��q�ς��A������^���Ă��܂��B �S�ւŕ`���ꂽ�|�����f���ȕ`�ʂŔ��F���ǂ���}�ȍ�s�A �����Ƀw���ŗ͋������Ղ��S�̂�4�ӏ��A��`����������B �S���@17cm�@��ő�a�@16�����@�����a8,2�����@No0012 |

|

|

|

�@�����w�@�s�j�O�P�Q�Q�@���a�@�@ ���N���Ő��`��A���`�I�ɂւ��݂����āA���̗����� ��4,5cm�ʎ��Q�ӏ����{���āA���ǂ���Ƃ��Ă���B �W���ɍ�Ƃ̊���2���������邪�ǂ߂Ȃ��A���Ă̐��� �ł���Έ�ڂʼn���ł��낤����w�̏����ł͍���ł��B ���F�͒g���Œ����S�̂��ʂ�����̂��镵�͋C�������o���B �a�@��21�����@�E�݊܂ލ��@13�����@�����a11,3�����@P-11 |

|

|

|

�@���h�����~�@�s�j�O�P�Q�R�@�P�Z�b�g�̂݁@�@ �ǎ��Ȏȍ��h�ɂ�萻�삳�ꂽ�^�o�R�~�̏Љ�ł��B �Γ���͋��F���M��������ꂽ���ւ̊y�ĂŢ�a�y��̗��� ��������ɂ���܂��̂Ţ�����a�y��̍삩�H��i�Ő��ł���B �|���ɂ͢��������Ɠǂ߂�H�Ĉł���A���̊W�͏㎿�� �K�̖Ő݂����Ă��܂��A�~�̍��h�͏㎿�ȍޗ��ł�����A ���쎞�͂��Ȃ�̍����i�ł������ɈႢ�Ȃ��Ɛ����ł���A �^�o�R�~�ł͂��Ȃ�̕i�i�������Ă��܂��B�@�@�@�@�@�I�X�� �~���@�@22,5cm�~15,6cm�@�ő卂7,8cm�@NO0018 |

|

|

|

�@�|������������@�s�j�T�O�U�U�@����������@�@ ���āE�Ƃ��ĂԁA�����̉ƒ�p�����A���{�ɓn�������l ���l�B�������╶�[��̏�������Ƃ��ē]�p�������j������B ���̒��W�̗��͖̔ŁA�ׂ��ɗ��|��ԑ�͗l�ɂ��� �����o�������Ōł߂�����Z�@�ŁA����Ȃ̂Ő������ł��Ȃ��B �����̈��蕔���͍ג|��҂ݒn�͗l���o�����A�Ԏ��� ���y�F�̎��œh�蕪���w���l��\�����Ă���B ���[��̏���������̏���������[�������^�Ԃ��Ƃ��ł���B ��i�̓��a11,3�~6,2�p�[��4,7�p�����W���P�p�̗]�T����B ���i�̓��a10,8�~5,8�p�@�[5,2�p�B�Ԑ����ɂ��]�p�ł���B �����܂ޑS�̐��@14�~7,5�����@����19,4�p ������͌������邪���̎�̐��i�͒��X���ڂɊ|��Ȃ����i�B �@�����Ԃ̎g�p�Ŋ����̏�Ԃł͂Ȃ��@�@No0032 |

|

|

|

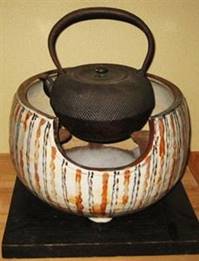

�@�ِ��g�H�āh �s�j�O�P�Q�T�@����������@�@ ����̒ɂ݂͂���܂����A���{���قƂ͈ꖡ�Ⴄ�A�ׂ��ĂЂ� ���ꂪ����ɂ����f�ނ��ق��g�p���āA���삳�ꂽ�H�Ăł��B ����Z�@�͕��G�Ő����͂ł��܂��A�����͓�d�\���� ���悲�ƂɐԎ���ɋ��D���h�z����Ă������Ƃ�����܂��B ����͉����Ӑ}���đ��������̂��͕s���ł����H ���̊�A�{���̗p�r�͉����H��w�̎��ł͐������ł��܂���A ������������ނ͑����������Ă��܂����A���̎�̍H���� �����������ɏ��Ȃ��A��Ɍ㐢�Ɉ����p�����������̂ł��B ���a22,2cm�@�����a17�p�@����8cm�@�@NO0026 |

|

|

|

�@����S�ۊ��@�s�j�O�P�Q�W�@�Y�n����s���@ ���N���g�p�œ����ɎK�������Ă��܂��������̏Љ�ł��B ����p�́g�ς��h���t���Ă��܂���̂Łg�����h�ł� �Ȃ��悤�ł��B���̍r�ꔧ���������A�W�̍ގ��͌������� �Ŗ�������A�܂݂͐^�J�Ő��삳��Ă��܂��B ���̊Ӓ�͑f�l�ł��̂ŏ\���Ȑ������o���܂���A �A�b�v�摜�����������͢�₢���킹���肨�肢���܂��B �����͂������������F�ł��B�@�@�K�P-1�@�@�@NO0031 ���@�F�@���a20,5cm�@�����a10,6cm�@�W������14,5cm |

|

|

|

�@���Ԏ��G���X�M�@�s�j�O�P�R�R�@�@�Z���g�@�]�ˎ��� �����n�ɋ��⎪�G�ɂ��g���ƍg�t�̗t�h�����ʂ�Â��� ������Ă�����i���A�����ɕ`�����َq�M�̏Љ�ł��B ���オ����܂��̂ŋ��⎪�G�̒E�F���n�܂莞��̂���� �����܂��̂ŁA�_�o���ȕ��ɂ͌����܂���B ���������̂��͎̂���ƂƂ��ɓ��ʂ���P�����Ă��܂� �̂ō����}�j�A�ɂ́A���Ƃ����Ȃ����́BB���_���{ :�Εӌa13�����@������a5,2cm�@����1cm�@ NO0012 |

|

|

|

�@���\�y�ꎮ�@�s�j�O�P�R�T�@�@�吳�`���a���� �˔��̗l�q����50�`100�N�͌o�߂��Ă���ƌ����� �ړ��p�ɃR���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���\�y�̏Љ�ł��B �����q��̈����o���ɂ͒��ۂƒ��ЁE�ގтȂǂ̎��[�X�y�[�X �E���ɂ͒�⤂Ɣ������ꂪ�����Ă��܂��̂ŁA�䂪�Ƃł� ���@�r���ɂ��������A�Ƃ̎���ɏo�����G�ߊ��̂��� ���Ȃǂ������āA�����̖�_���y����ł��܂��B �����́g�ނ�����h�ł�������̍H�[���Ō����Ē��� �ł����A��ɏo��Ƃ��Ȃ�f�肪�ǂ����C�ɓ���ł��B ���@�F��22,6cm�@��22,6cm�@���s16,3cm�@NO0036 |

|

|

|

�@�����w�@�s�j�O�P�R�X�@�@�����ƕ��@�@ �x�ᔒ�Ɏ����֖����Ղ�|������A�_�炩�ȋȐ��������� ���Ăŏ��a�̍�ƕ��ł��鎨�t���w�̏Љ�ł��B �@��ɗ���������܂�����o�H��̂悤�ɓǂ߂܂�������܂��� ����������ꂽ��Ԃł��̂ŁA���l�͍��������Ƒ����܂��� �@������̏�ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@���m�×p�̐������ł���Ώ\���ɑ��݊������܂��BP-�L �@���@�F��18cm�@���ő�a18cm�@�����a10cm�@�@��0013 |

|

|

|

�@�I�C�}�c�����u�^ �@�V�����W����@�s�j�O�P�S�P�@�@���a�@�@ �@���R��������N�ցA�V���̖ؖڂ����ɔ������ւ�����Ɏg�p �ł��銄��W���̒�����̏Љ�ł��B �@�����������A�g�p���ꂽ�l�q������܂���̂ŁA�Y�n����� ��҂��킩��܂��ؖڂ̋Ȑ��͌���҂̖ڂ��Ђ����� ���͂����Ă��܂��B �@�W�̍��킹���������肵�Ă��ăK�^�c�L�Ȃǂ͌�����܂��� �ؒn�t�̘r�̊m�������ؖ����Ă��܂��B�@�@�K�P-3�@�@9,500�~ ���@�F���a9,3cm�@��5,6cm�@�����a8,5cm�@��a5cm |

|

|

|

�@�@�@�@������ �@���֑�C�����@�@�s�j�O�P�S�R�@�@�Y�n����s�� �@�������������̒�����̏Љ�ł��B �@�W�͎���̂���ѐA���ŗ��̋������o�N�̕ω��ŒE�F���� ����A����̎�����͉��ʐ^�̔��������ɓ�����A�I�ٕ��� �͂����̂悤�ɂP�O�O�N�ȏ�o�߂����悤�ɉ���Ă���B �@���ւ͔����|�����A������ɂ��|�����邪�������F ���Ă���A���̎���֖�͌������Ƃ��Ȃ��A��x�|���̕��� �݂̂��������F����悤�ɉM����B ���܂܂łɗޗ���������Ƃ��Ȃ��A�Y�n��������s���̒��� �ŁA�����m�̕����Ђ����������肢���܂��B�@�@NO0028 ���@�F���a7,9cm�@���O��3,7cm�@��4,3cm�@���t�a3,3cm �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

�@�@�ዷ�h���т��@�@�i�l�T�O�P�S�U�@�@���a�@�_���{�� �@�ዷ�́g�o�J�h��h�ƌĂ��o�J�Ȃقǎ肪�|�鑍�̂� �Ăꂻ�ꂾ�����������C�̏Љ�ł��B ���̋Z�@�͐��Ƃɂ��ƁA����(�L)�Ɨ��k�A��G�̕����� ���t���U�炵�Ď�����h��d�ˁA�����o���Ă��邻���ł��B ���Ɋۂ��������������Ȗʂ͕��ʂ̐��{��Ԃ�������d���� �Z�p���K�v�ł��A��ς��ꂢ�ȏ�ԂŎd�オ���Ă��܂��B �c�O�Ȃ��Ƃɓ����̋��̍��������Ɏ��̐ꂪ�������܂��� ���̕������ɂȂ��Ă��܂��A���������߂���͂��������������B ���z�����̌��Ō���Ƃ��̐��̂��̂Ǝv���ʔ������ł��B �O���@�F�W�O�a32cm�@�g�O�a30,2cm�@�W�܂ލ���11.2cm�@ �����@�F�g���a29cm�@�g�[��9,5�p�BNO0031�@�L�A |

|

|

|

�@�S���d�`������@�s�j�O�P�S�V�@�@�����E�����@ �@�ǂ��b����ꂽ�S�𒃐l�����́g�S�����ǂ��h�ƕ]���Ē����� �������ݗ��p����ꍇ������A���Ɍܓ��Ȃǂ͎g�p���Ȃ��Ƃ��� �˔��Ɏ��߁A�w���t���邱�ƂȂ����ӂ��ĕۊǂ���B �@�̃C�J���`����͒�����݂邵����A�Ԋ�����݂邵���� ����ꍇ�A��͂�S���̃N�T������ƕ��p���邱�Ƃɂ�荂���� �������\�ɂȂ�A�ꕗ�ς������荇�킹���\�ƂȂ�B ���̑��A����M������̂Ɏg����������A������ɂ��Ă� �����ł͌����ď�肪�^�����̂ŁA��ɓ����_�炩������ ���퐶���̒��ł��������Ă����������̂ł���B�@�@�@�K�P-2 ���@�F�ꕔ���E12,5�`13,5cm�@�ʐ^�ł̍�18,3cm�@��0006 |

|

|

|

�@�X���R���N�S�G�����@�@�s�j�O�P�S�W�@�@����s���@ �@�E�݂ɃI�E�����������ǂ������q�Ŕ��ׂɕ`���ꂽ�����S�G�� ����������A�悢���͋C�̍����̏Љ�ł��B �@�g���̓O���[�̔��F�������ւ��|���Ă���A�W�͒������̂� �|��A������͘I�ق��ւ͊|���Ă��܂���B �@���i�̍����͂��������Ă��ꏊ���Ƃ炸����̊J����� �G�߂���o�[�A������̎�荇�킹�ɂ��A���������� ������Ȃ��Ɏv���Ă��܂��܂��ˁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@�F���a5,8cm�@����5,2cm�@����a3,5cm�@�@��0016 |

|

|

|

�@�S�������@�s�j�O�P�T�P�@����s�� �@�蒷�������`�[�t�ɂ��Ē����ō��ꂽ������ؓ��Ŏg�p���� ������̏Љ�ł��B �@�ʐ^�ł�������̂悤�ɒ������ł���Ȃ���A��������ݍ��� ���̂��H�����������ɂɕω����Ă��܂��B �@���̎�̌���H�|�������������Ă��܂��̂ŁA���N�o�߂���� ���ꂾ���̖����o��̂��H�b���Ă���b�S�Ȃ�Ƃ����������ł� �̂ł��̏o���E�ω��͎��̒m���ł͔��f�ł��܂���B �@�S���̖��������Ղ肠��N�T�����������̕��Ȃ為�Ў�荇�킹 �Ă݂����Ȃ镵�͋C���\���`����Ă��܂��B �@�����ł͒����̉Ή������㉺�ɒ������鏬����ɁA�ؓ��ł� �݉ԓ���Ɋ������Ԃ̌���������ꍇ�ɏd��ł��B �@���{�l�̊����͉����[���đf���炵���Ǝv���܂��B�@ ���@�F�S��13,8cm�@�ő����(����Ƃ��K)2,8���� |

|

|

|

�@��W�@�@�@�s�j�O�P�T�S�`�O�P�T�U�@���a�@�@���K�P �@�{�ۉ�Ő��삳�ꂽ�u������p�̉�W�v�O��ނ̏Љ�ł��B �����Ē�����͒������n�߂�ƈ�x�̓`�������W�������Ȃ���̂� ���̍ۂ��镨�̓f���t�g�̔����N���[������𒃓���ɓ]�p���� ��͗L���ł��ˁI�@�����Ƃ͗e��̌����ɓ��镔���̐��@�ł��B �@���ӁF�������ĉE���̂ݍɂł� �E���j�O��29�_�@�����a20�_�@����8�_�@(�E���̕�)3,000�~ |

|

|

|

�@����U�o�@�s�j�O�P�U�Q�@���� �@�����ł����R���y�B������̐U�o�̏Љ�ł��B ���F�̒���Ɏg�p����A�����������o���܂��ˁI �@�˔������B ���@�F�{�́@�@��6,5�a�@���a6�a�@�����a16�_ �����W���@�F��2,6�a�@�W�a��15�_�@�㕔19�_ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�P-4�@�@�@NO0004 |

|

|

�@�����쏕���@���m��y���F�@�s�j�O�P�U�W�@���a�@�@�ی씠 �ނ����łǂԂ��@�@�@�@�@�����@����42�N�� ���H�g�쏕�h�̖��̂���G�t���̓y���F�̏Љ�ł��B ���Ԃ̂���O�Ɍ����Ƃ����A�Ƃ��ɔ��m��͐��̕`�����ɂ� ���܂��������̒��l�B�ɂ��̑f�p�ȕ���ɘl�ю�т̋����� �l�C������܂��A������q������Ƃ��̖��͂ɔ[���������܂��B �Ђ�̖�������H�ɂ����Ďg�p����ΓK���Ă���ƌ����A �܂��y���F�͊��̌`���I�����F�Ƃ̃o�����X�����Ă���� �F�X�Ȍ`�̊��Ƒg�ݍ��킹�鎖���ł��ďd�����܂��B ��̒�ɗq���ꂠ��܂����ђʂ͂��Ă��܂���A�o���ł��B �Ȃ��A�ܓ��ƓS�r�͕t���������܂���A�~�̓T�[�r�X�@ ���@�F�@��18�`18.5cm�@���a29.5�`30.5cm�@�@�@�@�@��0061 |

|

|

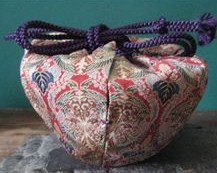

�@�k�ɐ���(������Ƃ���)�@�s�j�O�P�V�Q�@ �Õz�̏k�ɂ��������p�����킹�Đ��삳�ꂽ��̍������ ��(������Ƃ���)�̏Љ�ł��B �䂪�Ƃł͂���ɗ����q�ƒ�⤁E����������A���Ԍ���g�t��� �̂���ɓ��������A�i�F�̗ǂ��|�C���g�ł������y����ł��܂��B ��̑�����蔲������������Ȏ��A��̎����l���ʂ肩����܂� �Ǝʐ^���B��ꂽ��炪�Ԃ��Ȃ���J�߂��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@�F�S��18cm�@���a16cm�@�R��L��������32cm�@NO0008 |

|

|

�@�������w�̓h�W�@�s�j�O�P�V�S�@���a �@���w�p�̓h��W�̏Љ�ł��B �@�����̔��茾�t�ł����A���@�������Ζ��X�I �^�̂����l�͂�����̂Ŏ莝���̏��ق��o�����āA ��������ƕϐg���āA�����Đ��w���������܂��B �@�o�N�̏���������܂��̂ŏ��m�u�����������B �h�W���@�F�O�a17,3cm�@�������a15,5cm�@�@�@�K�P-3 �E�ݕ����@�@�ЁF3,1cm�@���F1,2cm�@����3�_ |

|

|

�@�����O�������w�@�s�j�O�P�V�T�@�@�@�˔����� �@���q�ʂ����w�ŊW�͎����Ă��܂����A�f���炵������ �����O�̓\�ԋZ�p����z�������ۓ����w�̏Љ�ł��B ��������q�����قɓ���̂��̂��W�����Ă���A�����ɂ� ��Ɓu�����q������q����i�Ƃ���A�v����̗D�i�̎ʂ��� ���{�̖��ɂ��Đ������Ƃ̐���������B �^�����Œ��J�ɍ��ꂽ���O�̉Ԃ�t���A����y�ɂ�閠 �̏㉺�ɔz���ꑭ�ɢ�����O��ƌĂ��ӏ��ƂȂ��Ă���B ���̏㉺�̓ʑтɉԌ`�̏��������肪����ł���l�q���� ���u���ۂ̓��v���v�킹�鎖���瑾�ۓ����w�Ƃ�������B �Ă̂�����ɂ͂����Ă����̐��w�ŏ��邾���ŕ������� ���������Y���A�{�͓̂����ɂ���d�v�������������̐��w�� ���i�g���ł��鉿�i�Ȃ̂Ŋ������B ���@�F���a23�p�@�����a20,3cm�@�@�@�𓌖k�@�@�m�n0065 ���ő�a25cm�@����12,7cm�@���t�a17,3cm |

|

|

�@�{�K��ؕ����@�s�j�O�P�V�W�@���a �@�f���炵���{�K��ؒn�ɐ�ؕ�(����)���{�����h�ɂĎd�グ������ �ւ�����(����)�Ƃ��Ċ���ł��锖����̏Љ�ł��B �@���K���霂�����A���F���������o������������A�ő��Ɍ���� �Ȃ��{�i�I�ȌK�ۂ̑f�ނő����Ă��܂��A���ꂾ���̑f�ނł��̂� �˔��Ɏ��[����@�Ƃ̔��������݂��Ă������̂ł������ŏo�܂����B ���@�F����6,5cm�@���a6,5cm�@�@�m�n0005�@�@�@�@ |

|

�@�ۉ吻�����@�@�s�j�O�P�O�W�@���a ���̒��ۖ{�ۉ�̐c�ɋ߂������J�ɍ�� �o���Đ��삳��Č�����܂��B �ۉ�͎�̖����ق�����܂��̂Ŗ����̂悤 �Ɏg�p����Ό��Ⴆ��قǂ̐F�����A���ۂ� ���������𑝂��o���������܂��B�@ ���@�F�@����18.2cm�@�@�@�@�@No0011 |

|

|

|

�@�����q���d���@�s�j�O�P�W�O�@���a �@�˂Ɍ��P���ە��т����n���g���������q�p�d���̏Љ�ł��B �n�k�̍����{�ł͑�Ȓ�����₨���q��ی삷��ׂƂ����� �̕i�i�����߂��i�Ƃ��āA�l�ɕ��𒅂��銴�o�ł��d����݂� �܂��A����͓��{�Ɠ��̕����ł����@���ɈӖ��[���K���ł��B �@�Z������̏ꍇ�ɂ͎�荇�킹�̒���̕��͋C�ɍ��킹�� ���߂Ɂg�ւ��d���h����������I���{�̂��ĂȂ��̐S�����ɂ��� �@���a12�`13cm�@����7cm�O��̂����q�p�B�@�@No0004 |

|

|

�@���イ�邵���݂Ł@����ڂ� �@�鎽�Ԏ�����~�@�s�j�O�P�W�Q�@�Â��@�˔����@G, ���삳�ꂽ����͓��R����Ǝv����Â����~�̏Љ�ł��B �����̕��͋C����A�Â�����ɓh�蒼������Ă��邪

����̖��͏[�����\�ł��܂��A���X�s��ɂłȂ����~�ł��B �Ԗڂ̌Â��鎽�i��̎ʐ^�Q�Ɓj�̖��͓V����i�ł��B �@�@�@�@�@�@�@D�R�O.�RCm�i�m��0085�j�@�@ |

|

|

�@�ዷ�h���@�s�j�O�P�W�T�@�@�@���a�O�� �@���̐F���Z���{�i�I�Ȏዷ�h��̒�����̏Љ�ł��B �@������Ɏ{�����h��͑��̊��ɔ�ד��ɒ��J�ŁA�摜�̂� ���ɑf���炵���Z�p�̓h�肪�{����A�����F���Z���d�オ��ł��B �@�W�̛Ƃ߂������K�^�͖������J�Ɏd�グ�Č�����܂��A�h��t �̖����݂��Ă��ǂ��ł��Ǝv���܂����H�����ł��B�@ ���@�F�@��7cm�@���ő�a5,5cm�@���t�a3,8cm�@�@��0015 |

|

|

�|�����h��t��~�@�s�j�O�P�X�O�@���� �ԑ�D���|�𔖂��ׂ����A���������Ȃ���҂݂��~�̌` �ɕ҂݂��݁A���~�Ƃ��Ďg������̂悢�������� ���Ōł߂Č��S�Ɏd�グ���������Ȏ�t�~�̏Љ�ł��B ��Ɩ��������Ă��ǂ��قǂ̏o���h���ł������y�ʁA ���ł��d��Ɏg����D����̂ł��B�@�@�@�@�@NO0004 ���@�F������47,3cm(51)�@�c36,3cm�@����2cm |

|

|

�@��ق��Ԃ����� �l�����L���@�@�s�j�O�P�X�Q�@�@100�N�O�H ����Ƃ̍������̔���s���ƁA�L���̑O�ɓ���܂��A �q�͂����Ŏ萅�������A�S�g�𐴂߂Đȓ��̏��������܂��B �O��ɐ�����ꂽ���̕��`�̎萅���́A�l�ʂɕ��̂����܂� �Ă���Ƃ��납��l�������L���ƌĂ�Ă��܂��B �ۖ���тт����̗̂֊s���肩�ł͂���܂��̂ю�т� �����g�ɔ����i������グ�Ă��ėL���ŁA�́u�L�v�́A �Љ���d�v�������u�������v�̖͕�����č쐬���������H ���R�𗘗p���Ē��荞��ł���܂��A�R�P�������� �������������̕��Ȃ�@�h�����̓I"�@�ƂȂ�܂��ˁI �O���@�F��45cm�@���s��41cm�@��46cm �@�����ꕔ�̐��@�F�����a21�`22�����@�[��14cm |

|

|

�@�Ɗy�h�َq��(�H��)�@�s�j�O�P�X�T�@�ߑ� �@�ЂƖڌ����Ƃ��͔h��ȐF�ʃp�^�[�����Ǝv���̂��� �悭�悭���߂Ă���Ɨ������������͋C�Ɍ����Ă��鎽��̕��� �@���{�l�̊����𖡂키�ЂƎ��̖ؑق̓Ɗy�h�肾�Ɗ��S���� ���ЂƂ��Ďg�p����Ƃǂ�ȕ��͋C�ƂȂ�̂��낤���H ���@�F���a20,3cm�@��13cm�@�@�@NO0013 |

|

|

���ˊD�֒����@�s�j�O�P�X�U�@�]�� �@��U��ȔZ������Ɏg�p�\�Ȑ��˂̒�����̏Љ�ł��B �D�ւ͖�R�����D�𗘗p���č��̂ŁA����ɂ��ω����� ���ƁA�֖�̌����ŐF���ω�������ѓ�����������̂Ř̂ю�� �ԓ��{�l�̋Ր��ɐG���悤�ŁA�����̃t�A��������B �@�g�̕����͑�U��̃O�C�ۂ݂ɂ��]�p�\�ł��A�W�̓����� �����ɂ̓R�c�R�c�Ɠ����菝������A�g�̌����͖��ւł��B ���@�F�S��6,1�����@���a7,2cm�@�@�@�@�@�@�m�n0026 |

|

|

�@���c�ĎO���蒃�q(��������)�@�s�j�O�Q�O�O�@���������H �@�������30�N�ɂȂ邪�A�ؔ��Ɏg���Ă�����������q�ɏ��i �������̂͏��߂āA���c�āi����ĂƂ��j���q�̏Љ�ł��B �@�����ɋⒼ��2�����Ƌ͂��Ɏ������A������ɗq���ꎽ�������邪 ���̎������璆�w��܂�18�p�̏��Ɍ����Ƀs�^�b�Ɣ[�܂�܂� ����Ȍo���͏��߂ĂŁA�֒����������̐��ɗǂ��f����̂͊������B ���@�F����9,3�`9,7cm�@���a9,8�p�@���ő�a11,8�p�@��0049 |

|

�i���j���F�͂��������Z���ΐF |

�@ �@�瓇�������푵�@�s�j�O�Q�O�Q�@�]�ˌ���@�@������ �瓇���̉�����@�i�h�T�O�R�P�̓瓇�����������Q�� �@�}�{�����܂�������q�܋q���������A���߂̓瓇��������� �Љ�ł��B��HP�ŏЉ��i�h�T�O�R�P�瓇���t���ق������A�܂� �s�j�O�P�P�X�|��(���Ăɂ�)�Ő��������ꎮ�������܂��@(��) �@���̓Ɠ��̐��F�͑��̐��ނɔ�ח₽���������Ȃ����� �ő�̓�����,�l�̍D�݂�����܂����A�N���g�p�o���锭�F�� �����߂ŁA�Ȃ�ƌ����Ă�����̊��q���i�ł���܂��B �c�O�Ȃ��Ƃɋ}�{�̊W�Ƙq�̌������ɋⒼ���q�̐��@���s���� �ł����A�ő��ɓ���ł����i�ł͂���܂���B�@�@�@�K���|�R �q�܋q���ϐ��@�F���a7,6cm�@��4cm�@����a3,3cm �}�{�@���@�F���E�ő�12,8cm�@���a8,4cm�@�S��7,3cm ����܂����@�F���E�ő�9,1cm�@�Ѝő�8,1cm�@�ő卂4cm |

|

|

�@�Ȃ�Ă� �@��V��ؖۉَq���@�s�j�O�Q�O�R�@���a�@���Ȃ� �@�����30�N�̌o���ŏ����Œ��i�A��ؑ��َq��̏Љ�ł��B ������2�����v���܂����A����ł������炭�ł�����V�ۂ𑩂˂� �ڒ����ă��N���Ő��`�����َq��ƌ��_�t���܂����B

�@��V�̖͐������Ă�2�`300�N�ōׂ��卪�̑����ɂȂ邱�Ƃ͋H�� ���t���̏����͂��ꂪ�g���Ă���L���ł��ˁB ���َ̉q��̊W������30�{�ʁH�̓�V���g���Ă��Č��Ԃ͎��ŏ��� ����Ă��܂��B���i�D���Ȑl�A�v�������̖ő��ɂȂ���i�ł��ˁB �@���@�F�ő��20�p�@���s19�p�@��8�p�@���a13,8�p�@�m�n0012 |

�� �ԕr�E�Ԋ�����TH:��V�݂��Ē���B2006.11.30.

�� ���t���ŕK�v�ȁg�����hBU�Ɍf��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���p�T���� �|�X�i�\�j

�@������W���ł��̂ŁA�����X�̐߂ɂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@