|

JW:

日本各地の焼物 |

(C) サロン 竹森

updated on 01/02/2004 12:57:33

改定版2006.11.30.作品14点で開設(27点掲載)2022.12.12.作品1点追加。

|

日本各地の焼物をこのコーナーに収録する。

各地といっても日本中の窯数は無数にあり、 早い話がジャンル別でくくれない分野の日本の陶磁器を ここに収めることとした。

読者の皆さんにご教示を受けながらのコーナーになる。

風土の違いから来る、多種再々の感性と その土地に根付いた生き様が感じ取れるコーナーといえる。

小生の実力で日本各地の窯場を鑑定できるわけではないが HPご高覧の皆様方のご指導を戴きながら このコーナーを充実させていきたいと存じます。

・・・JW:5~ オールドノリタケについて・・・

愛知県に生を受けながら 則武製品を扱うことはしなかったが 明治の末期で約100年の時が流れる時代に突入した 明治時代の製品を眺めると 外国文化の良い面を吸収するエネルギーが ほとばしっている、この実力は侮れないのです。

それでは日本各地の焼き物をお楽しみください。

|

|

|

有節萬古花文鉢 JW0016 江戸後期 ゆうせつばんこ

三重県桑名市付近で天保年間頃から "森 有節" が作陶、再興萬古とも位置付けられている。 最近は市場にほとんど出回らなくなりました。 発色がくすんでいますが、万古コレクター向き 古ニュー 1有り 高台内の小判印に「有節」とある。 径17.5cm、H5.0cm~5.8cm NO0014

|

|

|

湖東焼染付十二支文茶碗(2客) JW0033 明治

湖東焼は江戸後期井伊候の命により発足、明治初期に廃窯 つまり近江国彦根藩御用窯である、その焼成期間も短く 全国的には作品数が少ないため、資料的価値が有ります。 なお、御用窯の時代は井伊直粥~その子 直憲までの 1842から1862年とする説もあるほどの短期間の御用窯。 精作が多く古陶磁ファンの羨望の的になる器が多い。 最近は製品を見る機会は滅多にない 口径10.7cm、H8.2cm №0010

|

|

|

オールドノリタケトースト皿 JW5012 紙箱

1920年前後、裏名アメリカ用マロンMjapan中央見込に 花文を3種類描く、内周には中国の皇帝の色である黄色 が美しい!金彩もよく残り口縁を描く文様も精美で腕 の確かさが見てとれる。 中央に6弁のトーストされたパン受けが設えられ、 キツネ色に変色し美味しそうなパンを支える部分とし て器のシンボル?となってそびえて?いる。 No0019 寸法:左右幅20.6㎝ 皿部高7㎝ 総高8.6㎝ |

|

|

木原窯染付茶碗 JW0303 江戸時代

発掘割れ直しあり見込みの汚れが多い、茶碗では参考品。 しかし滲んだ染付の味と絵付けの雰囲気は捨てがたいものを もつ初期伊万里に紛れ込む場合があるので、ご用心! 剣山をいれ 見立て花生けに使用すれば花も映える。 径10.2cm、高台径4.8cm NO0014

|

|

|

九州諸窯黒釉四耳小壺 JW0038 江戸中~後期

やわらかな釉薬、見た目よりも高火度で焼成されている。 他に類例を知らない小壺、しかもゆがみ以外は完品。 耳の形がこの器の特徴で、おおいに自己主張している珍品。 さらに壺の用途も判らない。ご存知の方、ご教示ください。 “うるか壷”か?この壷、総釉で籾殻高台が特徴です。 高台径4.3~4.5cm H6.7~7.4cm 口内径4.1~4.4cm 最大径(耳含め)11cm NO0045

|

|

|

色絵龍花文四段重蓋物 JW0104 明治 ダンボ箱

伊万里以外と見受けられる、でも産地は不明。 お正月には活躍する、さぞかし中身の料理が美味そうに 見えるだろう。漆の重箱とこの手の器はプラスチックの 台頭や使い勝手の悪さから、便利さに追いやられ日本の食卓 から姿を消しつつあるのは残念である。 逆の発想から考えれば、この手の器に命を吹き込めば 最高のもてなしになると思うのだが?皆様はいかがか。 直径15.7Cm、H21Cm NO0038

|

|

|

|

京絵付飯茶碗 JW0049

このような傷物をなぜ取り上げたのか?以下の理由がある 時期は江戸末期の時代、伊万里より絵付けのしていない 白磁を京都に持ち込み、京都の職人が絵付けした? 思われる作品ではないか?と考えられるからである。 絵付けは丁寧で様式化された牡丹唐草?が一面に飾られ ている、絵付け後の焼成温度が低いのか?色彩につやが 無いのが特徴といえる、金彩も施されているが、これ また艶が無い。高台に10㍉の当たり傷有り。蓋の高台内に 「清」の書名がある(画像で一部分確認できる) 茶碗口径11,6cm 蓋外形10,3cm 全高8,3cm 3,500円

|

|

|

手桶形掛花入 JW0050 産地時代不明

染付にて「あさがおに つるべとられて もらいみず」 が書かれ白磁の色は「李朝の青みがかった白」の美しい 花活けです。右上がりの太いロクロ目は器形を引き締め 見所を与えています。野の花が何でも似合いますので 好んで、この器に花を投げ込む回数が増えてしまいます。 高台径6cm 前高17cm 畳付より上9cmに掛け穴 3,600円

|

|

|

窓絵兎文染付向付 JW0051 産地時代不明

産地が説明できない“生掛け”の珍品向付の紹介です 煎茶碗の可能性も有りますが、絵付けのウサギに惚れて 購入の決断をしてしまいました。時代も良くあって江戸後期 釉が掛っていない部分が5箇所もある上、染付の稚拙なこと 絵もウサギと言われなければ判らない始末、高台もボッテリ していてシャープさが不足しています。 ところが眺めていてアキが来ないのが不思議な現象です、 磁器特有の冷たさが無いのもこの器の魅力なのでしょうか? 口径7,9cm 全高5,3cm 高台径3,6cm 3,000円

|

|

|

ふかわやき 二川焼松文平鉢 JW0057 幕末~明治

弓野系二川(ふかわ)焼、最晩期の平鉢の紹介です。 見込み全体をまず刷毛で白泥をサッーとひと塗り化粧して、 上写真のように“松の老木”をなんとも大胆な構図で 外縁に沿って描いた、名も無き陶工の芸術品です。 板前暦25年の職人さんにお見せしたところ、この器は 料理の盛り付けが非常に楽で、その上見栄えが良いとの事 (見込みに絵があると主題の所は盛り付けに神経を使う) やはり昔の職人さんは日常の使い勝手まで計算していたのか? この作品から教示を受けた思いです。 極小の“二川”の窯印が高台内にある。 直径35cm 高台径15cm 高7,5cm NO0028

|

|

|

|

|

|

萩焼酒盃 JW0063 幕末?

とても洗練されたスタイルとはいえぬ、素朴な作り方で 温かみのある、萩焼で手捻り酒盃の紹介です。 胎は5~6ミリと厚く重量感があります腰部は大胆にシノギ が入れられ器を引き締めています、畳み付きにも透明釉が 掛けられていますので、どのように焼成したのかは解りません 骨董品はいつも解らないことが発生するので、一生勉強です。 高台内は大胆なヘラ使い一周半の左轆轤でくり抜かれている。 また口縁には13㍉と3㍉の古染付のような虫喰いがある。 口径6,6cm 高さ4,5cm 高台径4,1cm NO0009

|

|

|

相馬駒焼色絵跳馬文花瓶 JW0065 幕末~明治 はねうま 古杉箱入り

かなり大型で耳の形状が優勝カップ型をした特徴のある花瓶で 見事な走り馬(駒絵)が描かれた相馬焼花瓶の紹介です。 相馬焼とは福島県相馬地方に産する陶器で1648年(慶安元年) 京都の仁清のもとで修行した陶工で田代清治右衛門が相馬郡 中村に開窯。以後、相馬藩の御用窯として手厚く保護され 幕末までは民間には流出しなかった。 当初は茶器類が多く 江戸後期には走馬を描き“駒焼きの名称”の元となった。 提示の飾花瓶はその名のとおり器面には躍動感のある走り馬が 白・黒・赤・緑・黄・茶色の彩色で23匹が見事に描かれる。 相馬地方の資料館や午年生まれの方、または競走馬の関係者 の方にお勧めしたい逸品です。 №0156 寸法:高43,8cm 胴最大径19,3cm 高台径15,3~15,8cm

|

|

|

唐津藍甕 JW0066 明治頃 九州地方 あいがめ

ドラム缶より容量が入るであろう大きさの大甕の紹介です。 2007年7月、某温泉旅館にこの手の3本の甕が並んでいて、 それぞれ泉質の違うお湯が流しかけられ、試しに湯船に入ると 自分の体積分のお湯がザァーと流れ、爽快な気分を味わいまし たが、実はこの甕は地中に埋め“藍染に使う藍を搾った液体” を寝かすことを目的にした甕です。 15年ほど前は市場で散見しましたが、最近は無くなったのか 市場に出なくなりました。 ところでこの大甕を日本全国に送る手段はあるのかなー? 寸法:口径62×66cm(楕円) 高さ 約90cm NO0085

|

|

|

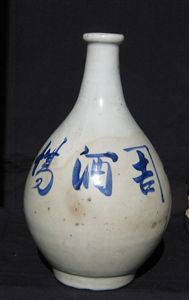

染付通い徳利 JW0069 産地不明 明治

良く使用されたのか?白磁に雨漏れがでているので、見た目に 風情のある“通い徳利”の紹介です。 この手の徳利には木の蓋が付いていて、高級な徳利の蓋は 漆が塗られた物も散見する、今では使い捨ての時代で プラスチック製が多いが、こんなところでも昔の人達はゴミを 出さない工夫があったようだ。 この写真の裏面に縦書きで“酉第3014号”とあるが 何を意味するのか小生では解らない、酉は昔の人達が西方を指す ので・・・やはり難解である。 容量はちょうど1升くらいか、出窓飾にちょうど良いサイズ 寸法:胴径16cm 口外径4,4cm 高さ26,8cm 高台径9cm NO0008

|

|

|

花蝶文染付小皿 JW0070 江戸後期

残念なことに焼きが少々甘い残念物ですが太古石や牡丹の花、 群れて舞う蝶の書き込みが美しい小皿の紹介です。 裏面は書き込みが無くやや青みを持った白磁釉がかかり 細かな貫ニューが全面に入ります、骨董業界ではランクは下が りますが、使用による変化が期待できます。 伊万里で売る店もあると存じますが胎土の様子が伊万里と 異なり波佐見?判りません、残念ながら現存数は3です。 寸法:径13,3 cm 高台径7,5 cm 高2,5 cm №0010

|

|

|

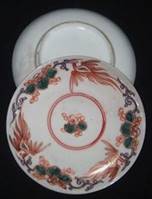

色絵鳳凰文小皿 JW0072 5枚組 明治

見込み中央に赤絵の骨描きで椿の花、その周囲に飛翔する鳳凰と 椿の花がそれぞれ3つずつ描かれ、それを紫の唐草がつなぐ図案。 明治時代ともなると産地は特定できないが、金泥も現存している 部類なのであまり使用された様子は窺えない。 この大きさは銘々皿として使い勝手が良い大きさなのでその日の お客様や気分に応じてどんどん使用していただきたいお皿です。 寸法:口径13,3cm 高2,2cm 高台径8cm 5枚 3,500円

|

|

|

常滑灰被片口 JW0058 江戸時代 G,

片口は人気アイテムで筋の良い片口には滅多に出会えません そんな中でも洗練されたスタイルで冷酒に合う片口の紹介です。 残念なことに口縁部に3箇所、見込み部に1箇所 (上写真の左上部の黒い部分、石爆ぜを修理か?)に目立ちません が直しが御座います。 幽玄な趣を演出するにはうってつけで水盤で使用すれば花が 見事に引き立ちます“侘び・寂び”の雰囲気を重んじる茶道の 床飾りに用いれば“片口は花の脇役”となり大地を表現します。 なお、生産地は“丹波”・“越前柿渋手”の可能性もある。 口部含む径20cm 高6~6,6cm 高台径8,7cm NO0039

|

|

|

横綱磁器人形三体 JW0074~0076 明治~大正 瀬戸

人気アイテムのお相撲さん、手の平に乗るサイズです。 駒ヶ嶽 國力(こまがたけ くにりき1880年(明治13年) 12月13日1914年(大正3年)4月11日)は大相撲の力士 最高位は大関。身長188cm、体重135kg? 各寸法(最大を表す) 右)水滴: 高7,5cm 巾4,2cm 奥行2,6cm 中)水滴: 高8,1 cm 巾5 cm 奥行3,3cm 左)人形: 高8,2 cm 巾4,6 cm 奥行3,1cm NO0025

|

|

|

ノリタケコーヒーカップ JW5005

使い勝手が良いのか?良く使い込まれている花柄が美しい コーヒーカップ1客のみの紹介です。

昭和レトロという言葉があれば東京オリンピック前後の この器にふさわしい名称だと思います。 カップ寸法:直径:約10cm 高さ:約4.8cm ソーサー寸法: 直径:約15cm NO0004

|

|

|

ノリタケ カップ&ソーサー JW5006

1960年前後の発売だと思われます、つまり日本経済が うなぎのぼりで東京オリンピックのチョッと前、プラチナ彩と 小花を散らしたデザインはこの頃のノリタケでは多く見られ るデザインです、昭和レトロな味わいのあるカップです。

残念なことに口縁に小さな当たりが金直しされている。 寸法:口径9,7cm 高5,7cm 皿径15,2cm NO0005

|

|

|

麦藁手土瓶 JW0077 大正~昭和

秋の味覚の王者 「松茸」 土瓶蒸しが美味しいですよねー。 今では売り場から姿を消し、見かけなくなった人気アイテムの 「ムギワラ手土瓶」の紹介です。 良く使い込まれ味が出ていますね、しっかりした造りで、蓋を右に 90度くらい捻るとぴったり止まり安定します、逆に捻ると蓋が取れ 猪口として香りの良いスープを入れることもできます。 (蓋の高台切り口が目印で、蔓の取っ手後ろの位置で蓋が止まる) 産地ははっきりしませんがおそらく美濃焼と思います、内側にも 透明釉が掛り手抜きはありません。 日本の家屋には何故か?ムギワラ手の色使いが似合いますね! もちろん野の花を投げ込んでも似合いますね。 寸法:土瓶高8,5cm 胴径10,5cm 吊手高14cm No0005

|

|

|

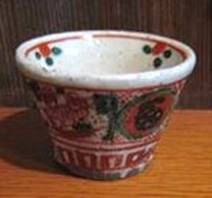

犬山焼赤絵盃 JW0078 明治

胎土の厚い陶器質の器に吉祥文字3文字と花文を犬山独特の 赤絵で描いた文字と花文の酒盃の紹介です。 吉祥文字としたのは字が達筆すぎて読めないことと、犬山焼きは 「富貴長春」と入れる場合が多いのに、丸い窓の中に3文字しか 描かれておらず「福」と「壽」ではないか?あとは左の画像下の写真 の字でまったくお手上状態です~。

口縁に5㍉くらいのホツあります、瞬間接着剤で止めましたが 重厚な造りで野武士のように堂々としています。 寸法:口径7,4cm 高さ5cm 高台径4,3cm 特価 NO0003

|

|

|

吉川雪堂作朱泥急須 JW0081 昭和

人間国宝である三代山田常山(故人)と並び称された 常滑焼の名手“吉川雪堂”の朱泥急須の紹介です。 朱泥は使えば使い込むほど、その風合いに深みを 増してきますので、茶器である急須を作るには うってつけの粘土です。 やきもの作家の中で「急須」は大変に評価が低く、それ でいて作ってみれば「すごく難しく奥の深い器」です。 こんなに難しい器を作る作家が評価が上がらないかは 焼き物界の七不思議ですね。 これだけ使い込まれて無傷の急須は希少価値があります 煎茶の味を良くするといわれる朱泥の急須をお試しあれ! 寸法:全高8,8cm 左右最大幅11,5cm 胴径7,8cm NO0008

|

|

|

日本陶器会社カップ(ペアー) JW5083

明治末から大正初期にかけて国内向けに生産された 日本陶器会社(後のノリタケ)ヤジロベーマークの葡萄文 が美しいティーカップの紹介です。 残り2碗

ソーサーがありませんが約100年前のカップにしては 洗練された雰囲気が漂っています、明治の目覚しい発展 をとげた工芸品を片手にお気に入りの夢をどうぞ! 寸法:左右11cm 高5,4㎝ 口径9cm 高台4,5cm NO0010

|

|

|

日陶小皿 4枚 JW5085

RCニットーローヤルと裏名がある小皿の紹介です。 詳しい説明は出来ませんがショートケーキなどに如何でしょうか

寸法:外径16,4cm 言い値処分。

|

|

|

ノリタケエジプト文カップ&ソーサー JW0091 5~60年前

細密なエジプト風の幾何学文に動物が描かれた輸出用の 昭和レトロに分類されるノリタケの カップ&ソーサー 2客(ペアですがばら売り可能)ちょうど前回の東京オリンピック 時代の作品をどうぞ! カップ寸法:口径8,8Cm 高6,4Cm NO0005 ソーサー寸法:径14,8Cm 高さ2cm

|

|

|

九谷庄三作小碗 JW0093 明治

九谷庄三(しようざ)ジャパンクタニを生んだ男 1816‐83年没 ぐい呑みとして使用できる緑の釉薬が美しく金彩が精美な作品 クタニは明治には活況を呈し伊万里を抜いて輸出量1位を実現 した、その最盛期は100人の陶工がいたという。

そのクタニを活性化させた北陸の陶聖!名人のなせる業か?高台 側からの眺めが素晴らしい。 白い粒、高台に小ホツあります。 寸法:口径7,5Cm 高5Cm 高台径3,2㎝ №0026

|

古美術サロン 竹森(予約制)

自宅内展示ですので、ご来店の節には