|

JM�F���|�i�F�T000�� �𒆐S�ɂ��� �@�|�E���E����̑� |

(C)�@�T�����|�X

updated on 06/09/2007 10:47:12

2007.06.09.��i30�_�ŐV�݁i�v62�_�f�ځj2022.10.10.

��i����lj��B

|

���|�i�������Ă݂Ģ�أ�𒆐S�ɂ����H�|�i���������鎖�ɋC�������B �l���Ă݂�Γ��{�ɂ͗L�j�ȗ��A�̌b�݂ƂƂ��ɐ��������Ă����A ���ɉƉ�����f�ނɍ���Ă��邵�A�����̂�����Ƃ���� ��f�ނɂ��������p��������݂���B ���R�E���l�Ԃɗ^���Ă��ꂽ�����̒��Ŗ؍ނ� �K�ɊǗ����Ă����Đ��Y�̏o����M�d�Ȏ����ō��Y�ł�����B �l�Ԃ̐����Ɏ������̂ɂ͂��̓�����m�� �K�ޓK���Ɋ��p����A���S�N�̑ϋv�������� �������H�Ɛ��i�ɔ�ׂāg�g�����f�ށh�ƌ�����B �K�ɊǗ����삳�ꂽ�؍H�i�ƑΛ�����ƁA �Y�ꂩ�����S�̌̋�����݂������ė���͎̂��������H �����āA�c��̂��肪�������H �Q�l�E�E�E�i������̕��Ɂj ���t�̖��Œ������̋U���u���V�v�u���V�v�u�ʐ��v�u�ʔV�v�u�R���v �u�����v�u���R�v�ŁA���t�̋U���̃`�����s�I���́u�����v�ł��B �����̖{���͖��Ɏ�F�͍����Ȃ��̂Ŋo���Ă����܂��傤�A �L���ǂ���ł́u���F�v���G�u�F���v�����u�����v���ӂ��琝 �u���ʍցv�����u���A�v�����f�@�̓R�s�[���̂������v���ӂŁA �{�͕̂��ɓ�����m���ł��B ��X����������u�����v�Ɩ����ł���Ă�����̂́A ���̂قƂ�ǂ��U�����ƒf���ł���A�����łȂ����ł��i���j�B ����ł͖؍H�𒆐S�ɂ����H�|�i�����y���݂��������B �i�`�o�`�m�E�l�`�j�h�d�����{�̌ւ�H�|�i �E�E�E���̏ؖ��͉p��ł������i���i�`�o�`�m�E�l�`�j�h�d���P��ƂȂ�悤�� �ł��A�Q�P���I�̓��{�̌���l�ɂ͋����������悤�ŁA ���{�ʂ̊O���l�̂ق����ڂ������]���������悤���I�@�@�ڊo�߂���{�l�I |

|

|

�@�ؐ���y�Ɣ�����@�i�l�T�O�O�P�@���a �@ �~�ڂŌ���Ɖ��L�̉���̕��ɂ�������A�����������i�H ��Z�b�g�̏Љ�ł��B(���K�Ɠ����Y�͖{�i�ƊW�Ȃ�) �䑠���Y�̓��K�A�w���i�T�V���m�j�̑f�ނōō��������N�B ��r�I�y���f�ނł������ɍd���A�Ƃɂ������F�̌��� �a���Ⴆ�n��A�g�����ނƈ��F�ɕϐF�����킢�[���ω��B �������Y������Ƃ́A�{�茧�����s�̂��q���l�ō̂� �锸(�X���u�e�L)�݂̂��g���Đ������ꂽ�{����̎��� �w���k�������g�D���k���Ȃ��߁A���̔����]���ɂȂ�A ����41�N�ɑ��̌�ΐE�l���ڂ�Z��ł�������ł� ����̐������n�߂���悤�ɂȂ�܂����B �����āA�����̌�Ηp���̎Y�n�͏��ŁA���H�Z�p������ �p���ꍡ��A�V���Ɉꑵ���̓������Y��������� ����錩���݂͂Ȃ��A���ł͢���̔�����v�ƌĂ�͌� ���D�҂̐����̃A�C�e���ł���B�摜�͎Ȗڂ�10�{���x ����A���������N��̌���������x��������݂�36�� (10,1�_)�́u���p�i�v�̂��l�i�ł��B�Z�b�g�@�m�n0031�@�I�V |

|

|

�@�K����y�Ɣ�����@�i�l�T�O�O�Q�@���a �@�{����ƏЉ�����قǂ̓��{�̔��Ɏ��� ����10,5�_���炢�̎��p��̏Љ�ł��B �c�O�Ȃ��Ƃɔ������173�����L��܂��� ���i�g���ɂ͂����Ă����Ƃ����܂��A��y�͌K���ł� ���N�㕨�ō��Ηp�̊W�ɏ������A�g��1�a���́@�I�V�� �i��摜�E�㕔�Q�Ɓj�J�P������܂��B�m�n0025 |

|

|

�@�~�Y���~��(�ԑ�) �@�ʖ����O�\�~�l�o���@�i�l�T�O�O�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���t�@���ɂ�郉���L���O1�ʂ̉h�_�ɋP���g�~�Y���h�� �u���ԁv�����Ő��삳�ꂽ(�~�Y���̓R�u���o���ɂ�������) ���Ɋi�ł���n�̏Љ�ł��B�@(��d0,72) ����30�`40�p�̒ق�����̂Ƀx�X�g�T�C�Y�ŁA���Ɍ͂ꂽ ���͋C�̈������F��M�y��Ô��O�̒فE�y��ނ��f���܂��B ����h���ނ͈�؎g�p���Ă���܂���̂ŏ����ɖ��͂���B ���E�ő�69cm�@���ő�45cm�@��32�_�@�@NO0035 |

|

|

�@�����ɂꂯ�₫ �@�_�㞾�O����@�i�l�T�O�O�U�@���� �_��Ɠ��̐F���������͂ŁA���̍ޗ��ō��ꂽ����ł��B 500�N����1000�N�ȏ�A�y���ɖ����ꂽ�؍ނł��̂� ���N�̓y�̐������̒��ɐ��ݍ��݁A�Ɠ��̕��������������� ���t�@���̑A�]�̓I�ł��B�����ł���Ή��������Ă� �f�肪�ǂ��A�Ƃ̒��Ȃ�ȒP�Ɉړ��ł���̂����͂ł��B ���E66,5cm�@���s8�`10�����@��3�����@�S��21cm �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@6.000�~ |

|

|

�@�I�m�I���J���o �@���܊��V�@�@�i�l�T�O�O�S�@�@�@���� �@ ���}�j�A�������������Ɗ���Ă���A�ő��ɓ���o���Ȃ� �ɢ�I�m�I���J���o�������A���{�̖��؎s��ŃZ���ɏo�� ��鐔�́A�N�ԕ��ςP�{����H�Ƃ�����قNjM�d�ł���B ��d��0,94�ƌ����̂ŁA���̖��̂Ƃ���A���̂̂Ƃ��� �g�����܂��قǍd���h�Ƃ̈Ӗ��ł���B ���{�Ŏ������Ă���ꏊ�͂Q�ӏ������Ȃ��A�������x������ ���Y�ʂ����Ȃ��͎̂d�����Ȃ��̂��H�ʐ^�̐F�͉��H������ �ׂ̈ł��̂悤�ȐF���������A�P�N���o�Ƃ��������F�� �Z���Ȃ�̓��ʂ���i��������j�P���Ă���B�Ó����}�j�A ����ԁ@�g�g�����܂ꂽ�Y�킳�сh�@�Ɠ��l�̎�ƂȂ�B ���̍d���䂦�A�_�C�j���O�e�[�u���̓V�ɍœK�ł���B (�Q���͂��@�`�a�~�ؖ�)�@���@78cm�~90�p�@����28�_�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�n0121 |

|

|

|

|

�@�@�W���_�C�N�� �@�_��I�ԑ�@�i�l�T�O�O�T�@�@�@���� ���؉�����ł��A���̑��݂��m���Ă��Ȃ��g�_��N���h �Q����剝�����킹�A���N���Ő��`�����ԑ�̏Љ�ł��B �N�ւׂ͍����V��̎��ł͐����邱�Ƃ��o���܂��� �Ȃ����͓I�Ȃ̂͒���肷�鎿���Ɩ؍ނƂ͎v���Ȃ� ���F�̔��F�ł��B���ʐ^�̂悤�ɃX���R���N�̊D���n ���f�R�̏�ŃC�i�i���p�ɉ��o�ł��܂��B�@�@�@�@�@���\4 ���t�������Ă��悵�A���i�~�͂������Ă��ǂ��ł��傤�B �ő�a8,1cm�@��8,4cm�@�ە��ő�a7,7cm�@NO0006 |

|

|

|

|

�@�����܂����� �@�V���䌅�g���~�e�[�u���@�i�l�T�O�Q�O�@�@���� �����i�Y���j�̒��S���i�Ԗ��j���������I�����ʃI�[�_�[���� ���~�e�[�u���i�����`���j�̂��Љ�ł��B �C�̒u���Ȃ����l���̒��b��A���}�̏�����ɂ҂�����ł� �ނ͕l���ΌΊ݂ɐ����Ă����A5�`600�N���̍������g�p�B ���n�̈זؖڂ͂�ł��ĘV��̎��ł͔N�ւ��������܂��� ���ޓ��L�̃��j��8�N�Ԋ|���āg���K���Ő�������Łh �~�߂Č�����܂��A���ꂾ���̖ؖڂ͓̔��{���T���Ă� �߂����ɂ��ڂɂ�����܂���A�V�R�̌|�p�i�Ƃ����܂��B �F���g�W���Ɠ��̐Ԓ��F�h�����u�Ԃ���S�����܂�܂��B �^�̋�ԂɃR���������炦��Έ͘F���`���ɂ��Ȃ�A �܂��Ϗ܋���ϗt�A����Δ��Ȃǂ����Ă������������ł��B ���{��Ԃ̍����f�ނł��A���t�@���̕����������Ȃ��B ���@75,8�~75,7cm����32�����@������35,8cm�p�@NO0078 |

|

|

|

�@�{�J������Ձ@�i�l�T�O�R�Q�@���a�O�� ���{���ő�2����풆�ɍw���Ƃ̏����҂̒k�A�˂̊W�t���A ����̂��Ɏg�p���̂����Ȃ���Ղł��B �V�͖������ځi��ʉE���̔����j�،����Б��̖ʂɖڗ� ���Ȃ����Ђт��L��܂��B �����80�N�قnjo�߂��Ă��܂��̂ŁA���������͏o�܂��� ���̃��x���̌�ՂȂ��Ȃ��ł܂����I �˂̕ی�W����ɔ����ƁA���ł��J���̓������Y���܂��B �摜�㕔�̋˔��͂i�l5033�̎��[���ŁA�ʔ���ł��B �V�̌�����P7Cm���@�S����30cm��@ ��0047 |

|

|

|

�@�{������@�i�l�T�O�R�R�@�˔�����i����180�j �{�n�}�O����̏Љ�ł��B �̖{���̌��10��8,2�����܂�8�_���ł��A �J�����Ǝv�����y���t�����܂��A�i���[�p�˔�����j �O�����҂̒k�ł́A���ȑO�̎������Ƃ̎��A���L�V�R�� �����i���×����钆�A����͍��Y�̔����Ǝv���܂��B ���F�������Ƃ肵�����F�̗ǂ���Ŏʐ^�ł�������̂悤�� ��y�͐V�i���l�A����قƂ�ǖ��g�p�ł��B �˔��O���F41,5�~16,5�p�@��12�p���@�@�m�n0049�@�I8�� |

|

|

�@�N���b�N�Ŋg�� ���̏㉺�̎ʐ^�͂`�ł��B

|

�@�ق�͂܂��� �@�{������@�i�l�T�O�R�S�i�`�j�i�a�j�i�b�j�@�R�Z�b�g���� ���͑ǂ��鎞�莝���ǂ��A���{�l�̎w�ɂȂ��݂܂��B �g������̗ǂ������͂X�`10�~���Ɖ]���܂��B �ߔN�A��ɏo���锸�͖����Ȃ��Ă��܂��A �{��̓����ł̓����{�Œn���P�O���قnj@��N�����A �����̔����@��B�@�N���Y�ʂ̏�蕨��1�Z�b�g�Ƃ��H �`�F��8�~���@�J���H�̌�y�t���@180�@�m�n0032 �@�@�@(���̎ʐ^�Q��) �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �a�F��7�`8�_������@�K�̌�y��160�@���ɏ��L��������� �@�@���̐������Ȃ��Ȃ�����[�p�ɂȂ�܂��B�i�����l�����j �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �b�F��7�~���@�K����y�t�@����180�@�m�n0027 �@��N���b�N�Ŋg�� �@���̏�̎ʐ^2���͂b�ł��B |

|

|

|

�@��[�p�{������@�@�i�l�T�O�R�V�@ �@���オ�o�߂��Ă��܂��̂Ŋ��i�Ƃ͂����܂���Ԃ̗ǂ� �P�i�̃n�}�O����ł��B �@��ԏオ����9,5�_�@1�̂�(�ʐ^��̏�ƍ��ʐ^2�����Q�� ��ʐ^�̒��i�@3�́@����8,5�_ ���@�@�@���i�@4�́@����7,5�_�ł��B3���łɏo�܂����B �@�Â����̂ł��̂ł����菝�͂���܂��A�_�o���ȕ����f��I �@���̃T�C�g�ɏ��荇�������̓��b�L�[�X�g���C�N�@�i���j |

|

|

|

�@���������܂�����(�^�o�R����̏�����)�@ �i�l�T�O�S�X �]�ˁ`�����@�@�˔�����@ ���̃R���N�^�[���R�c�R�c�W�߂�12�Z�b�g�B ��������̃o�b�N���������܂ŏN�W����Ɠ���������܂��B ���̂g�o�������̊F�l�A�R���N�V�����Ƃ͂�͂�ЂƂ̖ڕW ���i���Ă����Ȃ��Ƃ����܂���ˁB�@�@�@�@�@�@�@�I�X�� �E��@�_�Ɨ��@���E7.8cm�@�@�E���@�ՂƗ��@���E4.4cm |

|

|

|

�@�x�m���]�}�����G�����@�@�i�l�T�O�T�Q�@�@ ���Ă͈�࣍��ȋ����G�Łg�O�ۂ̏�������x�m�R��]�ށh �Ƒz���ł���A�x�m���]�̐}�������ɕ`����Ă��܂��B ���̑ސF�����]�ˎ���͖]�߂܂��A��W�̏�� �y�ђ�ʂɂ́g�ԁE�E�ׂ̍��ȗ���h���{���ꂨ�����B ���Y�́g���ߋʁh�ł����Ƃ肵�����F�� ���t�͒ѐA�ނł��т��l�̉E�����T�̏�ɏ��ӏ��A���� (���R�H)�Ɠǂ߂邪�s���B�����~�������Ă��܂��B ���̍ނ͎薁�̖��������Əۉ��薣�͓I�ɂȂ�܂��B ���Đ��@9,5cm�~5,1cm�@����2,9cm ���t���@�@��5,4cm�@���E�ő�3,5cm�@���s2,9cm ���Y�ʁ@����1,8cm�@���a1,4cm�@�@NO0031 |

|

|

|

�@������܂��� �@���h�ԗ��ʖۍ���@�i�l�T�O�U�O�@�@�����H �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԁF�̂я� ���ۂł��鎇�h��f�ނɍ��ꂽ����ł��B �V�͓V�R�̌|�p�ł���A�J�����̋ʖۂŎ���̎C�ꂠ�� �܂�����ςɔ������V�ł��B�f�ނ̓J�����̃R�u������ ���̔����l�ł��B�؍ނ̐ڍ����̌��Ԃ͖����A���̂悤�� ���J�ȍH���{���͓̂��{�̐E�l�����삵����i�ƌ��� �ԈႢ�������܂����ׂ͍����ŋȐ������Ă��܂��̂� ���_���ȕ��͋C�����o���܂��B �����̏�����V���Ɠ��l�̑f�ނŎ蔲���͗L��܂���B �������̃R�[�i�[�ɂ��肰�Ȃ�����A���^�ȉԂ������� ������g����ԕr���Ԃ��h�����������鎖�A���������ł��B ���z���Ńj�J����������A�o���o����Ԃł�,�l�i���k�B�I�S�� ���S�Rcm�@�V�Q�Q,�R�p�l���@����t18,�T�p�l�� |

|

|

|

�@�O���~�@�i�l�T�O�U�P�@�@����s���@�@�@�I6�� �P�O�O�N�ȏ�o�߁H���X�Ƃ�������̖����t�����O�ʖۂł��B �ԕr��×q�̒ق�����Ƒ�����ʂ����ĉf���܂��B �̑傫������30�Z���`�ȓ��̒قł���Ύg�p�@ �@�������y�̍ŏI�w�͓V���Ȃǖ��̂���g�h�������ł��B �����̉�̂������낤�Ǝv���܂��A�،��̃z�]���Ƃɔ��͂��I ���@�@���E��38,3cm�@���s����25cm�@��17�~���@ |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@��Ƃ� ��) �����h�����@�i�l�T�O�W�O�@�@ �������̖������i�́g��Ƃ��h�̏Љ�ł��B ��Ƃ��Ƃ́A�ؐ����h��Œ������ƕ��̂���e��̂��ƁB ���ẮA������𒍂��̂ɂ悭�g���Ă����B���݂́A �������ŋ�����������̂ɗp�����Ă���B�{�̂� ���l�p���̕��i�p�����j�A�~���`�̕��i�ۓ����j�Ƃ�����B ���@�F���a9,7cm�@����9,5cm �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �E�j�����h�����@�i�l�T�O�W�P�@�@ �W���^�ł�⏬�^�ł������������菝���U������� �g��Ƃ��h�̏Љ�ł��B�����ɂ̓��`���ȂǁA���t�� �T���T���ɂ��鐬�����܂܂�Ă��܂��̂ōŋ߂ł͋������� ����������������Ă��܂����B�̂̐l�͂���Ȑ����m���� �����̂ɐ����̒m�b�œۂ�ł����̂ɂ̓r�b�N�����܂��B ���@�F���a9,1cm�@����8,9cm�@���E�ő�16,5cm |

|

|

|

�@�@���� �@�ڏ����⍂���G�����@�i�l�T�O�W�U�@�]�ˁ@�@�@���������@ �@��������̎O�������Ȃ炸�҂Ɏ��グ���K���� ���߂����Ƃ����ڏ��̐}�A�O�����̌�����Ă��܂����l�q �ڏ��Ƃ́g�Ӗڂ̏����ŎO������e���Ȃ���S���̂��h ���v�𗧂Ă��|�l�ŁA�߈��̏ے��Ƃ�������l�B�������B ���ʂ͂�͂�Ӗڂ̔��i��e���j�����U�肩���� �ڏ��������߂�j�ɑ��������čs�����Ƃ��邪�A�Ԃ��߂� �܂Ƃ����N���Î~���Ă���l�q�̑�ނ������ɕ`���B �ƕ�ƂȂ�B �ѐA���t�͖��͂���܂����҂łȂ������i�A���Ă͑�^ �̕��ނɓ��邪�A�������g�����܂ꂽ�������͂����ς��B ���E�E�Ԃ̎����F�G�Ƃ��Ďg�p����Ă���̂ʼn�̑�ނ� ������ʂ����ւ��ėՏꊴ����M����ő��ɏo�Ȃ���i�ł��B �ѐA���t���@�F����4,4cm�@�ő�a3,5cm�@(��i�ł�) �X�菏�Y���@�F�a1,3cm�@����1,6cm�@ ���Đ��@�F����10,5cm�@��7,2cm�@����2,6cm �@(����)�@�@NO0505 |

|

|

�@�@�@�@�@�~�X �@�|��(���)�@�i�l�T�O�X�P�@�@���a�@�S�{�L�� �@ ���{�̒|�H�|�p�����ɂ���A�f���炵��������̏Љ�ł��B �����Ȏʐ^�Ō����ɂ����ł��傤���A������̕����Ɍ����� ���K�X����̖�l�́A�|�̐߂������Â��炵�ĕ҂ݏグ�� ��l�łȂ������E�Ώ̂ɍ쐬����A�������̈��ł��B �|�̐F���ʐ^�̂悤�Ɍo�N�ω��ɂ�钃�F�ɕω����i�݁A ���ԐF���������{�̕ǂ̐F�Ɠ������Č����܂��B ���������̓��{�ɐ��܂ꂽ�A���p�������˔����g�|�p�i�h�� �܂ŏ������g������h���Ǝv���͎̂������ł��傤���H �������ɏ���t����ƕ��͋C����ς��邩��s�v�c�ł��B ���@�F��86cm�@����176cm�@�@�@��0020 |

|

|

�@�����������G�u���@��q�@�i�l�T�O�X�U�@�@���� �@�֓��h�Ǝv����ǎ��Ȏ��n�ɐ����̒���2�C�̋����� ���������Ɖj���}�������G�ɂ��������Ȕu��̏Љ�ł��B �@���̎ʐ^�̂悤�ɉ����猩���p���D��ň��芴������ �g���`(����������)�����L�Ȃǂ����Ŗ��t�������z�����h �Ȃǂ��Ă��ĂȂ��ō��̂����ĂȂ��ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�Ȃ��A�ؒn�̖ؖڂ��m�F�ł��܂���̂�20��ȏ�ɂ킽�� �����h���A�d�グ��ꂽ�ō����̔u��ł��B�@�@�@�@ �@���@�F���a12,4cm�@��7,2cm�@����a6,2cm�@�@�@��0012 |

|

|

�@�ؒ����������i�����ӂ��j�@�i�l�T�O�X�V�@�@�����H����s���@�@ �@�ӕ��̃n�K�����n�܂��Ă��܂����I�^�t�N�̌Öʂ̏Љ�ł��B ����ɂ��Ă͐������o���܂��������炢�͏\���L�肻�� �ł����A�Öʂɂ͒m��������܂���̂őz��ł��B �@�ڂ̒����ɏ����Ȍ����J�����Ă��܂��̂Ŏ��ۂɂ��Ԃ� �����o���܂��A���ʂ̒��荞�݂��̂ŏ��ʂ����m��܂���B �@��������������ɏ���K���������Ƃ̓`��������܂��B �ʐ��@�F�c21,8�@�ő啝15cm�@�ő��7cm ��������@�F33,5cm�@��21,8cm�@��7,5�_ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��0015 |

|

|

�@�������G���X�M�@�i�l�T�O�X�W�@5���g�@����s���@�@ �@�x�m�R��w�i�ɓn�蒹���Q��Ĕ��Ă����}�̉��ɂ͔��|���D �����i�ɂR�ǁA��O�ɂ͓@������G�ŕ`���A�`���b�Ƒ傫 �߂̖��X�M�̏Љ�ł��B �@�ǂ��g�p���ꂽ�̂��������ɂ͂����Ɠ��菝���U���� ��܂����A�����̏�Ԃ͗ǂ����ނł˂��������܂���B �@�������_�o���ȕ��ɂ͂����߂ł��܂���B�@�@�@�a���_���{ �@�@���@�F�a16,5cm�@��y��a10,6cm�@��2,3cm |

|

|

�@�Ԏ����|�~���G�𒍁@�i�l�T�P�O�O�@�@ �W�Ɂg�~�Ə��h���Ɂg�|�h�����̑O��Ɂg������l�h�� �����G���{�����A���Ȃ��^�̏j���𒍂��̏Љ�ł��B ��̍�����͍����œh���A�Ԏ��Łg���h�̉����������� �����̏j���̐Ȃ��������ɈႢ����܂���B�@�@(8������) �@���݂ł͂��̎�̎𒍂������ۂɎg�p����邱�Ƃ͂قƂ�� ���������ς�Ԋ����Ƃ��Ċ������܂��A�Ԃ̎��Ɨt�� �����G������ȂɂȂ��ނ̂��Ɗ��S���鎟��ł��B�@�@ ���@�F�S��32,3cm�@���E�ő�25,3�@���a18,3cm�@�m�n0010 |

|

|

�@�������⎪�G�z���o�@�@�i�l�T�P�O�T�@15�q(���i���H) ���Ԃ���ɂȂ����O�����ɂނ炭���������Ŕ��Ă���傪 �����G�ŕ`���ꏭ�X����ɂ݂��n�܂����z�����o�̏Љ�ł��B �@�\�������(��������)�Ƃ͐Ή��̊痿�����������y�F��悷�� �F���Ő��쎞�ɗL�Ő������鎖���琶�Y�ʂ����Ȃ�����(���� ����Ζ���)�ő��Ɍ����Ȃ��Ǝv���܂��B �@�z�����o�Ƃ��܂������킪�ׁg�ɂ�����h�⑼�̎g�p�ړI �̊�ł���\��������܂��A�����͊�Ɛ��闿���̃o�����X �����ō������̎��ł͐����ł��܂���B�@�@�@�@�a���_���{ ���@�F���a11,1�@��5,2�@�W�܂ލ�7,5�@����a4,7�@ |

|

|

�@�O���`���p�Δ��@�@�i�l�T�P�O�U�@�@����s���@�@ �@���̒��ł��ō����́g�O�̃k�J�ځh�ɋ߂��ؖڂ̔��l�� �g�p�������ƘF���͍��`�Ő��삳�ꂽ�p�Δ��̏Љ�ł��B �@���̂���̖��|�i���ǂ�ǂ����Ă��������ł����A���� �Δ��͕ʊi�̍ޗ����g�p����Ă��܂��̂ł����߂ł��A�g������ �F�X�A���Ȃ��̃A�C�f�B�A����Ŗ̉�������������銈�p�� ���܂��āA���𐁂�����ł��������B�@�@�@�@�@�@�@ ���@�F36,3�~36,3cm�@��34,5�@�F����36,3cm�@�m�n0007 |

|

�����j�ŏY��Ƃ��Ďg�p�I |

�@�����h���ؖ~�@�@�i�l�T�P�O�V�@�@�@���R �@�����h��̋r�t������~�̏Љ�ł��A��������Ƃ����� �����̓��R����x�͎�ɂ������Ɗ肤�l���������܂��B �a�̎R���߉�S��o�������ɂ���^�`�^���@�̑��{�R�ł��� ������]�ˎ���O���ɂ́u�����v�u�������́v�Ƃ��Ē��d���� �ƌ����܂��B���̖~�ő����t���Ă��Ȃ�@�u����̉ԁv �P��������z�ŁI�I�I �c�O�Ȃ�������ߑ��H��������߂� �̂тɂ��邳���l�ł́H�@�w�����镪�Ǝނ̗F�ɏd�܂���[ ���@�F�V��36,5�~30cm�@��6cm�@��0098�@�@ |

|

|

�@�O�ː������\�y�@�@�i�l�T�P�O�W�@�@���� �@�������Ȃ�����B�������˂�����ƂV�c�̈����o�������� �g������̗ǂ��傫���̐������\�y�̏Љ�ł��B �@�E�����̌��͎����Ă��܂����A�̕��͋C�͒��N�̎g�p�� ���A�Ö��|�t�A������ԁA�̃g���g���������͂ł��B �@���\�y�͏����̗͂ł����Ă��A�����̂ǂ̏ꏊ�ɂł��ړ� �ł��A�C�y�ɕ����̕��͋C��ω������邱�Ƃ��o���܂��̂� ��ϐl�C������A�d����Ă��X�ɗ����������Ƃ͂���܂���B �@���̂����ł��傤���H���\�y�̔���͖ő��ɏo�܂���B ���@�F��56cm�@���s��29,5cm�@��59,5cm�@�@�m�n0039 |

|

�@2018�N.10���������C���� |

�@�ؑ����h���q���@�@�i�l�T�P�P�Q�@�Y�n����s���@ �@���{�̏Z���ɂ҂�����̑傫���ŁA�b�B���E�u�o������ �������Ȃ�����A�ؑ���̎��q���̏Љ�ł��B �@��(�����H)�̑ސF���̟��ꂩ�����画�f100�`150�N ���炢�͌o�߂��Ă���Ǝv���܂����A���q���̎���̓����͕� ���Ă��Ȃ��̂ł��߂�Ȃ����B �@�ʐ^�ł͕\���ł��܂����̓h����[�����悢�F�Ɏ��オ �������Ă��܂��̂ł����߂Ƒ����܂����H �@�@���@�F�S��12,7cm�@�S��8,5cm�@���s10,2cm�@ �m�n0017 |

|

|

�@�O�ʖې�����ԑ��@�@�i�l�T�P�P�U �@�قڐ��l�p�`�ŋC�̒u���Ȃ����Ԃ����q������ �d��g����ԑ�h�̏Љ�ł��B �@�V�͖��؉������d���鑍�ʖۂł����c�O�� ���Ƃɉ��ʐ^�̍����Q�Ƃ̂悤�ɁA�Ђъ���� �t�V���̒E���������܂��A���_�ł������ꂾ�� �͔̔��ɏ��Ȃ��̂Łg���Ƃ��āh�䖝���� ��������܂���B �@���̃e�[�u���͋ʖ�(���܂���)�̖ؖڂ������� ������ׂ��H���Ȃǂ��h���Ă���܂���̂� ���@���ɂ�薁�����߂A���ɓ��ɋP���𑝂� �����̈�i�ƂȂ�A�₪�Ď�����Ȃ��Ȃ�܂��B �@�����͂Ђ傢�ƒĎ���̂��C�ɓ���� �ꏊ�ɉ^�ђ���Ǝނ��y����ł��܂��B �@������50�N�ȏ�o�߂��Ă���̂œV���o�N �̂��ߏk�ݕБ���2�_���x�̌��Ԃ������܂��B ���@�F54,7�~60,4�p�@����25cm�@9��~ |

|

|

�@�ʖ۟O������@�i�l�T�P�Q�O�@�@���a �@����ԑ�̖��̂̂ق����ǂ��������A�Ȃ� �����ꖇ�Ő���A�Ђ���73cm����܂��̂� �����̎��͒��a�Pm�ȏ�̑�Ɛ��肷��B �@�ʖۂ͎ʐ^�̓V���̉E��ɂ���܂��O�ɂ��� ��炸�S�̂ɋʖۂ�����ؖڂ̔̂ق����l�i�� �����̂ł����A�����͖����ɋʖۂ�����͂Ȃ��� �h��Łg���ǂ������h�܂��A�F�l�͂��������H ������ɂ��Ă��V�R�̌|�p�i�ɈႢ�͖����A���� ���͓I�ł����̍���͎��Ȃǂ��h���ĂȂ����i�ŁA �떡���������肪���܂��v���D�݁B�@�@NO0036 ���@72,8�~106,3�p�@��32,7cm�@�V��21�_ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�@�ዷ�h(��)������@�i�l�T�P�Q�R�@���a���� �@�ዷ�̃o�J�h��ƈٖ�������悤�ɁA�d�グ��܂ł� �o�J�ɂȂ�قǎ�Ԃ��|��M�d�Ȏዷ�h��́A�Ȃ�Ɠ��� �̏Љ�ł��B �@�����Ŏg�p�����荋�ł����A�������̒������� �Ƃ��Ďg�p���Ă͂��������H�����̖����������肩��� �����ĂȂ��̖ڋʂɂȂ邱�Ƃ��������ł��B �@�����ɐ���������l�����뒆�����g���X��Ƃ��� �@���͂��Β����Ŏg�p���Ă݂����A�Ȃ��Ȃ�������B ���@�F�O�a8,7�a�@���a7,5�a�@��3,8�a |

|

�F�����͎������Z�� |

��h�S���M�@�i10���j�@�i�l�T�P�R�R�@�吳�`���a �ؖڂׂ̍��Ȗ��ڂ̖ؒn���g���A���N���Z�p���h��̎d���� ��������Ƃ����鎽�̖؎M�̏Љ�ł��B �֓�������h��ƍl�����邱�̖��X�M�́A�Ƃ��Ƃ������� �h��A�ؖڂ������Ȃ��قlj��x���h��d�˂����̐F��������A ����h��̊m���������i���s���Ŕ��ʂ��s�\�j���肪�������Ƃ� 10�������ł��̂ł��̎M�̎g������͂��낢��ł��B �\�ʂɏ����d�˂��Ƃ��̃X�����������܂����A����̐������l���� �Ȃ�Β��x�̗ǂ��ق��Ō�����܂��B �@�����i�͍��������ł�l�B�̊Ԃł͐l�C���Ⴂ�ł����A�g�p���� �݂���������̓��{�̕��y�ɍ�������ŁA�O���G��̊��G�� �f���炵����������܂��B�@�@5���Z�b�g�Œ����ɗ��p�ł���B �@�����Ƃ����Ɛ����̒��Ŋ��p���ė~�����A����Ȍ|�p�i�ł��B ���ϐ��@�F�@���a12cm�A�@����2.4cm�@�@�m�n0016 |

|

|

�@���Ԃ̐c�_�@�i�l�T�P�S�O�@(����������) �@���ɋ����I�ނƎv����ޗ��ŁA���Ԃ̒��S���� �N���N���Ɖ�]���Ă����c�_�̈�̏Љ�ł��B �@���a�����ɂ͓c�����i�̂ǂ��ł�����ꂽ���� �ł����A���݂ł͊ό��p����ł����̃f���p�� �����邾���Ŏp�������Ă��܂��܂����B �@�̕��i�͎��ۂɎg�p����Ă����d�v�ȕ��i �ł��̂ő�ςȋM�d�i�ŁA�����������ĂȂ��̂� �u�͂ꂽ���v�͖��|�t�A���ɂƂ��Đ����̓I�ł��B �@�Đ��Y�������܂���̂œ���̃`�����X�ł��B �@�g������͐F�X�ŁA�������p�֘A��̎ʐ^�� �悤�ɢ���������l�`��ȂǃA�C�f�A����Ŏg���� �F�X�ł��B�ő��ɓ���ł��Ȃ��BNO0008�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���@�F���E60�a�@����8,5�a�@�ő剜�s17�a |

|

�J�}�X����͐ԓ��̕�s���� �����ߋʂ̓R�c���A�����{�� |

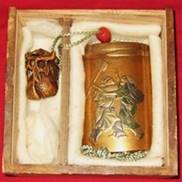

�@��`�̉������@�i�l�T�P�T�O�@�����H �@�L�Z���͕t�����܂��������b�B�����̈�`�C���f�� �i����Ɏ��̊G�t���ő����ƕ⋭�����˂�400�N�̗��j�j �̃^�o�R�P�[�X�̏Љ�ł��B

�@��������@�c�F7,2cm�@���F13cm �@���ǃP�[�X�@�S���F22�p�@�c�F2,7cm�@��1,9�p �����ߋʐ��@�@�ʌa�F2cm�@�@�@�@�@15,000�~ |

|

�������@�i�l�T�P�T�P�@����s�� ����̋В��`������ �@�@�c11�����@��9cm ���ǃP�[�X �@�S��19,5cm�@��3,1cm�@��1,9cm �K���X(����)�H�����ߋ� �@�a�F19�_�@�@�@�@�����l���� |

|

|

|

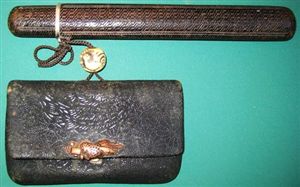

�@��r�̒ʂ����@�i�l�T�P�T�Q�@�]�ˎ��� �]�ˎ���A�X�ւ�d�b�̖�ڂ����Ă����̂���r�ł��B ���{�͊e�h�����r��u���āA���p�̎莆��ו��������[ �]�˂��狞�s�܂ł͖�492km�A���ʕ�����2�T�Ԃقǂ�����܂����A ��r�͂킸��3�`4���ő������̂ł��B

�@�˂̍ޗ��ō����ɘa�����\��ꒅ�F����Ă����� ���ɂȂ߂�ꔒ���ؒn���`���Ă��܂����A���̂悤�� �̂��̂͌��������ɏ��Ȃ��M�d�i�ł��ˁI ���@�F�c32,2�@�p���@��7�p�����@19,7�p�@�I4�� |

|

|

�@�ዷ�h���X�M�@�q�r�T�P�T�T�@�@���a�����@ �ዷ�h�Ŏ����Ɂg���������h�Ə����ꂽ���X�M�̏Љ�ł��B �ዷ�h��͏��^�̊함�łȂ��ƍ����D���Ȑl�ɂƂ��Ă� �h�肷���āH�Ǝv�����������܂��A�����������ňȑO�ዷ�h�� �̍��r�V���������Ƃ�����܂����A���̊����ł͂ǂ����H�H�H ����Ōy�ʂȂ��M�ŁA�g�����͐F�X�H�v�ł��܂��A���ӂ� �����Ō���Ɛ[�݂̂���P���������f���炵���Y��ł��B �ዷ�̃o�J�h��(��Ԃ��n���ȂقNJ|��̈�)�~�̉Ԃ̈ӏ��A ����������������鏃���̐[�݂��鉐�A�|�p�i�ň�i�ł��B ���g�p�Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�P2 ���@:11.3�~15.2cm�@����1.3�p�@�@�@�@5���g�@1,5���~ |

|

|

�@���h���G�O�i�d�@�q�r�T�P�T�U�@�@���a�@ ���h�i���߂ʂ�j�Ǝv���鎽�n�ɋ��⎪�G�Ńg�L���̉ԁH �Ǝv���鑐�ԕ����`���ꂽ��ϔ������d���̏Љ�ł��B �g�p�ɂ������ȃL�Y�͌�����܂����_���[�W�͏��Ȃ� �����ߕi�ł��A�����͐Ԏ����h���ꕔ�̂ݍ������h��ꂽ ���J�ȍ�s���A�܂�3��̋Z�@���g���Ă��܂��̂� ����H�|�i�Ƃ����ǂ��ő��Ɍ����Ȃ���i�ō����ł��B �������Ɍ����đ劈��̗\�������܂��B�@�@�@�@�@�@�K�P4 ���@�@19,8�~19,8cm�@����19,3cm�@����8,000�~ |

|

|

�@���������@�i�l�T�P�U�O�@���� �@�@�@�@(���V)�@�i�l�T�P�U�P�@ �@��`�̐�����Ǝv����u�����^�����K���X�����v �u�ؑقŎ��G�̂��V��̏Љ�ł��B �@����ɂĈ�Ǝv���܂������A�ʐ^�B�e���� �o�����X�������̂ŕʕ��ł���Ɗm�M���܂����B �@�����͍��̗̗t�����ł��Ă���ق��̎܂� �ڒ�����Ă��܂��B�i�������ĉE�����͂��łɏo�܂����j �@���V�͂��l�`�⏬��������̂ɍœK�ł��ˁI ���������@�F����12,7�p�@��a4cm��@���i1,000�~ ���V�F�V10.4�~10,4�p�@��5,8�����@�r�ЁF��12cm �i�l�T�P�U�P�@���V�̉��i�F1,000�~�@�@ |

|

|

�@���̂���Ô��@�i�l�T�P�U�W�@�]�ˎ��� �@�V�Ɋ��ꌄ��2�{����܂������������h��ꖡ������ �V�͋ˍނ���ȊO�͂����炭�O�ނ̌Ô��̏Љ�ł��B �@�����i�̃R���N�V�����ň�ԑ�Ȃ͎̂���Ɍ������� ���̒��ɔ[�܂��Ă��邱�ƂŒl�ł����i�i�ɃA�b�v���܂��B �@���̎ē������|���ł����A�~�߂�B���ߑ�̖l�W�� �ς���Ă��܂��A���̊O�̓I���W�i���ł��B �@���̂��锠�͂ǂ�ǂ�p�������Ă�������ŏo�҂ł��B �@�O���F�c26,7�p�@��40,8�p�@����17,3�p �@�����F�c24,5�p�@��36,5�`38�p�@����12,5�`15,5cm |

|

|

�@�Ìy�h�ی`��~�@�i�l�T�P�V�P�@���a �@���h��ƌĂ��Z�@�Ŏd�グ��ꂽ���̍������Ⴍ �g������̗ǂ��{�i�I�Ȗؑق̂��~�̏Љ�ł��B �@���̊J�����w���Ŏ��̔��_��l�����A�F����h��d�� ��d�ɂ��d�˂�ꂽ���������o���A���ۖ�l���ӏ܂���B �@300�N�ɂ��y�ԓ`���ƋZ�@��48�H���ɂ�����ԒO�O�Ȏ� ��Ƃ����90���Ԃ̓�����v�����܂�錘�S�Ȏ���ł��B �@���ʂ͍����̒P�F�h��Ŏd�オ���Ă��܂��B �@�����i�S�ʂɁA���˓����i���O���j�Ƌɓx�Ȋ����i�G�A�R�� �����o�����j�ɂ͎ア�̂Œ��ӂ��Ă��������B�@�I4�� �@���@�F���a30,1cm�@����1,6cm�@�@�@�@�@�m�n0005 |

|

�@�Ô��@�i�l�T�P�V�R�@�@�]�ˎ���@�@�I6�� �@�O�Ǝv����ޗ��Ő��삳�ꂽ�@�ӂ�`�� ���̏Љ�ł��B �@�W����藠�Ԃ��܂��ƌ��͍�Ɨp�Ɏg�p���� �����̂��H�n���̃L�Y�������ɂ���A���茸�� �Ă����ԂŁA�J���̍��Ղł��ˁI �@���������镔���͈͘F����������A�������� ����ł����܂ŕω����܂����A���̂��锠��T �����͍]�˒����̈ɖ�����T����荢��ł���I �O���F���E36,5�p�@���s18,3�p�@����10,5�p �����F�c14,2�p�@��32�p�@�[��9�p |

�@�@�@�@�@����Ƃ��Ă����p�ł��܂��B |

|

|

�@�J�d�m�J�C�d�N�V �@���p�L�s���t�@�i�l�T�P�V�T�@�@�]�ˎ��� �@�E���摜�Q�ƁA�E���A���r�E���L�E�n�}�O�����������ꂽ�A���� �d���ޗ��̎��̊p�ō��ꂽ���t�̏Љ�ł��B

�@�ǂ��g��ꂽ�̂��H�g�Ȃ�h���ǂ��A�c�m�̐c�̃u�c�u�c���������� �r�ꂽ�┧�Ɍ����čI�݂ɐ��삵�Ă���܂��B �@�]�ˎ�����L�̈Ӗ�����A�C��f���E�_���Ăъ�A�͂������ ����M�Ȃǂɑ����g�p����܂����B �@���@(�ő�)�F�c2,4�p�@��5,5cm�@����2�p�@�@����9,000�~ |

|

|

�@�P���L�^�}���N�C�`�}�C�C�^ �@�O�ʖۈꖇ�@�i�l�T�P�V�V�@�@�吳�`���a �@�R�^�c�̓V�Ƃ��Ă��g�p�ł���摜�ʼnE�㕔���Ɉꕔ�ʖۂ� �ؖڂ������_��P���L�̈ꖇ�̏Љ�i�����͂����ƔZ���F�j �@���N��Ɏg�p���ꂽ����������Ă��āA���|�t�A���������� �悾�ꂪ�o�����ȃg���g���̕��͋C�������o����Ă��܂��B �@���ꂾ���̃��N�ł��ƃq�l���₻�肪�o�Ă���̂����ʂ� �����A���̔͂قƂ�Nj������Ȃ��V�R�������[���Ȃ��ꂽ�ޗ� ���g�p�������Ƃ����������܂��A�ő��ɂ��ڂɂ�����܂���B �E �E�E�����nj���̐l�͐��E�ɂЂƂ����Ȃ����R�̌|�p�i�� �]�����Ȃ��@(�₵���ȁ[)�@����ɂȂ��Ă��܂��܂����B �@���̌��͂����炭����ƍN�������낵�Ă��܂����E�E�E�B �@���@�F�c78�p�@��76,7cm�@��3,6cm�@�@�m�n0008 |

|

|

�@�Ìy�h��~�@�i�l�T�P�W�O�@�@���a�@���P�[�X���� �@�̑傫�Ȃ��~�͒����̔������ڂ������t�т̂悤�� ����̒������^�肷��Ƃ��Ɏg�p����܂����A�g������� ���낢��A��ȕ�������������Ƃ��͊i���オ��܂��ˁB �Ìy�̓��h���,40��̍H��������60���Ԃ̎��Ԃ�v����A ���̍�i�͑�\�I�Ȓn�F�ɒ��ɐԂƗ̍ʐF���{�������̂ł� �@�J�h�̋Ȑ������蔲���͂Ȃ���̍�����ł����c�O�� ���Ƃɗ��ʂ̍����Ζڒn�̒����Ɏ��t�q��E�E�E�̋L�O�̋����� ��18�������Ă��܂��B �@���@�F�@�c60,5�p�@��60,5�p�@����3cm�@ |

|

|

�@�����^�^�L �@�m�@���@�i�l�T�P�W�P�@����s�� �@�i�C�����E�r�j�[�������܂��O�܂ł̓�����͐����ɖ������� ��ȕK���i�ł��������ߔN�p�����Ȃ��B �@�������������Ƃ��������v�ōH�삵�₷������̂� ������@����ƂŁA���ꂪ���w���̎d���ł��������B �@���ꂾ�������o��Ə��̊Ԃɂۂ�ƒu�������ł��܂ɂȂ邱�� �����^�^�L�܂�ۂłȂ��Ȑ����݂Ɖs�p�ɐ��삳����̓������I ���@�F����24,5�p�@���̌a��R�p�@�O�a11�`12,5�p |

|

|

�@�Â�����\�y�@�i�l�T�P�W�W�@�]�ˁ`�����@�@�@�L�A �@�Ƃ̌����ʂɂ����Α��݊������锼�\�y�̏Љ�ł��B �@�O�����҂�������ǂ����Ă����l�q�ŁA�d�̉��������ꂽ���� �֖��̂悤�Ȑ��n���̖��Ŗ������܂꓾�������ʕ��͋C�������o�� �Ă��܂��A�G�߂̉Ԃ������Ă��q�l�������ĂȂ�����ɂ͍œK�ł��B �@�O��i�q�͂����炭�O�ނň����o���͐��A�I�ɂ͐Ԗ��̋��� ���ނ��g�p����Ă��܂��A���͋C�͔��Q�ɌÐF�ł��ł��B ���@�F��90,5�p�@����74cm�@���s��45�p�@ |

|

�@�{������@�i�l�T�X�R�W�@�@�����H �@���삩��100�N�ȏ�͌o�߂��A����̋˔� �Ɏ��܂��Ă����Z�b�g�̏Љ�ł��B �@��y�͖ؖڂׂ̍����K���ő��z�����Ō���� ���K�̂悤�Ȍ����ĂƂ�܂��A�܂��W�� �Ƃߍ������L�`�b�ƒ��܂�W���͂����̂ɋ�J ����قǂł��A��y�̒��a��13cm�B �@�Â����i����7,5�_�j�̎���͂����� �Ɠ����菝������܂��A�_�o���ɍl������� ���������������B�@�@������Ίe160�ł� �@������l����Β��x�͗ǂ��ł��B�@�I8�� �˔����@�F��31,3cm�@���s16cm�@��13cm �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�n0038 |

|

|

|

�@�Ԏ����|�~���o�@�i�l�T�P�X�P�@���a �@�W������Ɂu�ۂɈႢ��H�v��A�g�̍�����Ɂu�y�v�̕��� ������n���̓��Ɏg�p���邨�o�̏Љ�ł��B

�@�Ⴂ��H�̉Ɩ�̐l�͐�ɍw�����ׂ���10�q����܂��� 2�o�ɃL�Y������܂��̂ł����m���������B ���@�F���a11,2�`11,4cm�@�S��8,7�p�@��a4,5�p�@�@�a���_���{ �@�F�W�a11,3�`11,5cm�@�W��3,5cm�@�@�@�@�@�����l�����B |

|

�@�Íޕ~���@�i�l�T�P�X�R�@���� �@�S���g�i�T���X�x���j�̔Ƃ�����~���� �̏Љ�ł��B �@�O���̃V���^�����͌o�N�̂��߂ɕ\�ʂ����� ���Ȃ��Ă��܂��̂Ő��i�ɂȂ��Ă���P�O�O�N �ȏ�͌o�߂��Ă���Ǝv���܂��A�ؖڂ͂��� �ȏ�ׂ��ȕ��͌������Ƃ������ق��k���ł��B �y�킩�畧�����p�܂Ō����Ă��y���߂܂��B ���@�F���E48,5�p�@���s21,5�p�@��001 |

|

|

|

�@�Öە~�@�@�i�l�T�P�X�S�@�@�]�ˁ`���� �@�J�����̃R�u�̂悤�ȖؖڂłƂɂ����Â�����̕~�� �O�����҂ɍޗ������Ƃ���u�Ԃǂ��v�Ƃ̕Ԏ��A�{�� �ł����Ɩ₢�������ƁE�E�E�m�͖����Ƃ̎��A����100�N�� �䂤�ɉz���鐯�����o�����̌Ö̍ގ��̓�͉����Ȃ��H �@�ʐ^�͐V�i�̂悤�Ɏʂ��Ă��܂��܂������͂ꂽ�f�ނ� �~�ŕ������p��y��E�×q��i�̓W���ɂ����߁B ���@�F���E�ő�31�p�@���s�ő�25�p�@��2,8�p�@��0005 |

|

|

���`�ԑ��@�i�l�T�P�X�U�@�ߑ� ����300�N���炢�̊���ł��颍��`����g�p���� �ԑ�̏Љ�ł��B �@�Ԋ�E�ӏܓ���E�������p�i�E���l�`�Ȃǂ�����Ƃ��� �u����Ƃ̃o�����X���d�v�Ōo���߂��̒u����ɂ� �����荇�����������ɔ���܂����}�l�͒u���Ă݂Ȃ��� �����̗ǂ�����������܂���ˁB�r��4�{���B �@���`�͐������x���̂�500�N���炢�̖������m��܂��� ���@�F�@���E47�p�@���s44cm�@�S��11,4cm�@��6cm |

|

|

�@�ȍ��h�~���@�i�l�T�P�X�W�@���a �@����j�X�ނ̉��ς�����Ă��Ȃ��E�u�ȏ�ԂŌ������� �~�̏Љ�ł��B �@���ʂɏ��a50�N8���g���Ə�����������܂���������� �w�������H����܂���B�@�ȍ��h�̗��Ԃ͎��͏����� ���̂Ţ���ۣ�ɕ��ނ����̂�����܂��ٗނ╧�����p �̍�i������̂ɓK���Ă���Ǝv���܂��B ���@�F���E53cm�@���s��41cm�@����3,8cm�@6,800�~ |

|

|

�ؐ��������R�_�@�i�l�T�Q�O�O�@����s�� �͘F���̉��ł��Ԃ��ꂽ�A���̂����^�̎������̏Љ�ł��B �l�`�������Ă��悵�ԕr�������Ă��悵�A�͂��܂����C���� �u����Ƃ��Ă��g���Z���X��J�߂��܂��ˁB �֖��Ŗ��������Ƃ肵���������܂�A���̂܂ܕ�������� �Ȃ藈�q�҂�����܂��B���^�̎���������2��ނ���܂��B ���@�F�S��17,5�p�@�c��23,5�p�@�u��̎���14,5�p �@�@�F��O�̍��@�S��11,6�����@�ő啝9,1���� �@�@�F��O�̉E�@�S��11,8�����@�ő啝6,8���� |

|

|

�@�Ԏ����|�~�������W���@�i�l�T�Q�P�R�@�@���a�@�֓��@G, �@���G�̒��ɒ����Ƃ����镪�삪����܂��A���������Ƃ� �܂��u�����m�~�v�Ƃ���������g���A����̕\�ʂɊG����܂� ���ɒ������Ƃ���Ɏ����Ђ��Ă��̒��Ɂu�����v��u�����v������ ��܂��u���G�v�Ƃ͂܂��������ς�҂ɓ`����Ă��܂��B �@����Z�I�Ƃ������t��������̋Z���Ɗ��S���܂��A���摜�̂悤 �ɃA�b�v�摜�ł������ڂ₯�Č���������ȋZ�I�E�l�������ɂ���B ���ہH�V�����W�ɂ�����������A�ǂ��g�p�������Ղ�����A�ؑ� �ƌ��邪���ʂ����悤�Ō��݂����肩�Ȃ�d��������B �n���̓��Ɏg�p���������ȐH��ł���ɈႢ�Ȃ��E�E�E���� ���Ȃ��Ȃ�A�ǂ̂悤�Ɏg�����H�@������ݔq���I�@ ���@�F�W�O�a25,8�p�@�g���a23,6�p�@�S��13�p�@�@��0015 |

|

|

�@�O�������@�i�l�T�Q�P�S�@���a �@�����i��~�́A�ԕr�̑�Ȃǂ�������̂������ĉf��̗ǂ� �u�O�����C�ށv����̏Љ�ł��B �@�Ԗ��Ŗؖڂ̑f���ȂƂ�����g�p���Đ��삳��Ă��܂��̂� �ǂ��ɏo���Ă��p���������Ȃ��f�ނŔ������ł��B �@���@�F��40�p�@���s��29�p�@����7�p�@�@����3,800�~ |

|

|

�@�Ԏ������G�z���o(2�q)�@�i�l�T�Q�P�V�@���a �@���ꎪ�G�Ǝv���A�W�����ɂ͏��|�~�������G�ŕ`���ꂽ �����ɐ��삳�ꂽ�I�V�����Ȋ�`�̋z�����o�̏Љ�ł��B �@���_���ȃt�H�����ł��̂ŁA������Ǝ��������� �ł����g�����͖�����ł��B�@�{���͌�����肪�ǂ��̂� ���̊��炩����̌����������A���{�l�̒m�b�ɒE�X���܂��B ���@�F���a12,3cm�@�g�̍�6,2�p�@�S��9�p�@�@�@ |

|

|

�@����h���t5�q�@�i�l�T�Q�P�X�@���a �R�����Y�ŏa����F�Ɉٍ�����Y���G�t���������̎���B ���t�⋼�������̑�p�A����ȂǂɎg���܂��A���X�̎���ɂ� �Ȃǂ������܂����₢�����o�Ƃ��Ă����p���������B�@�K�P-3 �@�Ȃ��A����h��ƕ\�L����܂����X��Ƃ��Ă͎��M�Ȃ�(��) �@���@�F���a8,8�p�@��6,3�p�@����a4�p�@ |

|

|

�ዷ�h���d���@�i�l�T�Q�Q�T�@���a ���N�̎g�p�ŃR�c������ƌÃL�Y������܂����ڗ����Ȃ� �������䗿�������Ă��悢���A�����߂͐g�̉��� �����ނ�M�d�i�̎��[�ɂ҂�����̔��ł����ߕi�ł� ���@�F��17,5�p�@��15,3�p�@���s14,3cm�@����6,000�~ |

|

|

�@���ˎ蕶��(�茳�\�y)�i�l�T�Q�Q�X�@���� �@�T���Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��Â��蕶�� �@��i�͏グ��Ŏ��[�p�̔��A���i�͉B�����o�� �̂悤�ɋ͂��Ȏ����ɒ܂��|�������o���B �O���͐@�����Ńg���g����ԁA���V�N�C���� ���@�F�O��37,5�~29,6�p�@����13cm �@�@��i�̓���34�~26,5�p�@�[��5cm �@�@���o�̓���31,8�~24,8�p�@�[��3,9�p |

|

|

|

�����ȋi����Z�b�gJM5300�@�@�����@�@�@���� |

���p�T���� �|�X�i�\�j

������W���ł��̂ŁA�����X�̐߂ɂ�