|

�i�d�F ���{�̌×q�E�y��� |

(C)�@�T���� �|�X

updated on 01/02/2004 12:02:42

�����2006.11.30.��i13�_�B�i�v19�_�f�ځj2022.10.11.��i1�_�lj��B

|

�×q�̖��͂��ꌾ�ŗႦ��Ȃ�A�u�p�̔��v���ƍl����B �܂�g�p����ړI�ɓK�����@�\���A �܂��͂��̎���̊��o�ɓK�����������Ɍ��܂łɂ��Nj�����A �Ȃ�������̗v������u�������Ă���v����ł���B �{�b��E�y�t��ɂ́A�嗤�̍���A�e�����F�Z���c���Ă��邪�A �e�n�ɔ��W���������×q�ɂ́A�a�l�����ꂽ��ׂ̂Ȃ��A ���̓y�n�́u�p�̔��v�������āg�S��a�₩�Ɂh�����Ă����A ����Γ��{�l�̍��̌��_��������Ȃ��B ����Ȃǂ́A���E�ɒu���Έ��S�����Y���A���{�̖쌴�̉Ԃ��ĂԁB ����Љ�̓A�b�s�[���̔×��ŁA�ς�҂ɂƂ��� ���ꂵ�������ʂ����Ȃ��B �u�f�p�țZ��Ȃ��Â��ȘȂ܂��ł���v�×q�̍�i�� �u���{�̐����̌��_�v��������͎̂������ł͂���܂��B ���̃R�[�i�[�ł͔��O�E�M�y�E�ɉ�E�Ð��˂ȂǕʊi�Ƃ��Ĉ��� ���R���㍠��藬�s���� �u������̔���钃�푢��v���e�n�Ŏn�܂�� �×q�̍�i�ɂ��e�����u��ׂ������B��v���n�߁A�@ �×q�̑f�p�Ȗ��͂�����Ă��܂��A�ƍl����͎̂��������낤���H |

|

|

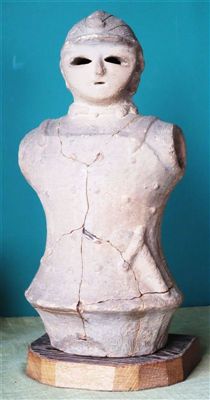

�@�@�Ï튊�L�i�������܂�j�@���������@�@�Ô�����B ���|�Ƃł͂Ȃ��_�Պ��ɐS�L���Ȑl���A�p�ׂ̈ɐ��삵 ���A�f�p�őf���ȏ���ł��A�R���̂��ߑٓy�͌����莝�� ���d���A�S�̂߂Ă��Z�������Ȃ��̂͊Ō���҂� �z�b�Ƃ�����A�A�b�s�[�����×����鐢�ɂ����Ă���ȍ�i ����S�̂��ǂ������������l�Ԃł��肽���Ǝv���B ����Ȗ��͂����́g�튊�L��h�͔����Ă���A�����O���� �ɌÂ������邪�S�R��ɂȂ�Ȃ��A�܂����{�̉ԂȂ牽�ł� ����Ă����Ȃ܂������͂ł���B �@�O�ڂ̏��Ɏ��܂邱�ق͉Ԋ�̉��l�g�M�y���L��h�ł��� ���ׂĂ��������Č����͂��Ȃ��A�튊�̖��i�}�^�Ɍf�� ����Ă��٘_���Ȃ���i�̖��قł��B�@�@�@�@ �@�@���@�F�@�ő�a13.8cm�A�@H13cm�@�@�@NO0345 |

|

|

�@�Éz�O�Ό��� �@�iE�O�O�O�T�@���������@�@�@�˔� �Ƃт����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�̗͋����q��B ���̒ق̑傫�Ȗ��͂ƂȂ��Ă���q��͍ŋ߂̌����ɂ��A �����́g����h�̉����ł���炵���Ƃ̕L��B �˂������ٓy�ō���A����͂�����Əd���B ���オ������Ƒق͔����Ȃ�A�d�ʊ����Ȃ��Ȃ�B �ʐ^������Ƒ傫�������邪�H�����͏��ɓ���T�C�Y�B ����21cm�����Ȃ��̂ŁA���̚�̎��͂��M����B �i���͂Ƃ́����i�͗����ʂ��ɑ傫��������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����|���@�@�@H21Cm�iNo�D0850�j |

|

|

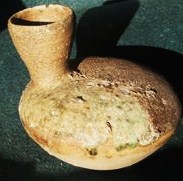

�@�ÒO�g���@�@�iE�O�O�O�V�@�@��k������H�@�@�˔� ���̒ق̓����͌�����̗����オ��`���Ŏɒ[�� �Z���w1�{����Ƃ��납�琅���ɊJ��������A�ȂŌ������� �O�H�̚₪�������A���̒���ɂ�����������B ���̌`�͒O�g�Ó��ِ}�^�ɂ��ޗ�͂Ȃ��H����N��̌��� �͎��ł͂ł��Ȃ��B �S�y�͏㎿�Łg�˂��Ƃ肵���h�ׂ��ȔS�y�Ŏw��ɋz���t������ �̍ŗǂ̑ٓy�Ǝv��ꎞ�オ������ƔS�y�̎���������X��������B ���Ɍ����������L�邪�A�������R�����c�茴�^���m�F�ł���B �T�C�Y���傫���������͖��i�������A���̚�����̌X�� ����������ł��낤�A���ɓ���傫���ł�����咿�i�B �@�@H25.5Cm�iNo0950�j |

|

|

�@�튊���@�@JE�O�O�O�W�@�]�ˎ���@�@�@�@�@�@�@�_���{�� �����������Ԃ͊����Ղ���A��̉Ԃ�������ԕr�Ƃ��� �x�X�g�T�C�Y�Ȃ̂����A�c�O���O�u�ւ͂��v�������B �ւ��������肵�Ă�����ؓ��ƌ��ɔ[�܂��Ă����ł��낤�I ���������̗l�q���ώ@����Ƒf���炵���֖|�����Ă��� �ƌ��ĂƂ��A�튊�͐����̑�������������f���Ȓق����� �����߂ł��B ���̒ىԂ���������ւ͂��͉B��Ėڗ����Ȃ��Ȃ�̂����B ���@�FH�P�U,�TCm�A���a�P�OCm�@��0033�@�@ |

|

|

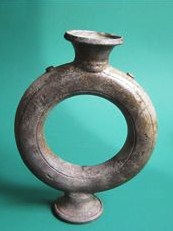

�@�ÐM�y���R�֑���@J�r�O�O1�P�@�@�����`���R�@�@���� ���R�ւ́g�Ȃ���̔��́h���f���炵���H�Ɍ����i�B �փi�_���̕����͉��̐����ǂ���ɉ����ɗ����̂ł͂Ȃ� ���ׂĉ��ˑ��ɗ���Ă���̂ŁA��ׂŗ������̂łȂ� �g�q�̐_�l�h����̑��蕨�A���R�ւł��鎖���ؖ����Ă���B ���͗��ʂ̊�̂ق����A�C�ɓ����Ă���B ���̓��̕��͋C�E�C���ŁA�ق̗��ʂ��y���߂Ċ������� ���q�̍삩�H�~�蕨�������ɗ����A���R�ւŌł܂��Ă���A ���R�E�̂���r�������A����Ȍ��ۂ�����m�F���ł��� �g�V�H�̋Z�Ɣ��h���y���߂��Ƃ�����B ���ւ̂Ƃ���͐ԐF�i��F�j�ɔ��F���Ă��āA�悭�Ă��� �܂��Ă���B���i�ł�����f���炵����Ǝv���܂��B ��O���X�ɂȂ邪�H���ꂾ���̖���A�ǂ�������ȓc�ɂ� ���Ă��ꂽ�B�@�@�@�i�H�c���̗ǂ������݂����Ă���j�@ H�S�OCm�A���a��13.3Cm�iNo�D1355�j |

|

|

�@�Éz�O�S�����@�i�d�O�O�P�Q�@�i�g�p���ՂȂ��j�@�˔� �@�@�@�@���͂��� �������̕��K�͕����ł͕�������ɑk�邪�A�����̒��� �蒅����̂́A�]�ˎ���Ƃ���̂��Ó��ł��낤�B ���̂�������́A�R���ŁA�����Ƃ��Â��^�C�v�� "�f�p�ō�ׂ̂Ȃ�"�@���͓I�ȏ���ł���B �ւȂǖ�̉Ԃ������₷���A ���������Ɂu����̓����Ƃ��āv���傤�Ǘǂ��傫�� 1.�T������A�킲�Ɠ��{�����₵�āA �g�Ă̏������E�E�E���`���h �u���}�����̓I�̓����ƂȂ�B�v ��a�Wcm�AH�P�Pcm�i�m���D0855�j |

|

|

�@�O�g���w�@�i�d�O�O�Q�Q�@�ی씠����@�]�ˎ��㒆�� �����肪���쎞��肳��Ă���̂Ō����Đ��w�ł���B �S�ցH�i�͂������ցj���Q�x�|������Ă���B�@ ���F�̎��R��(�q��)���X����i����ɂ͍؎����U��|����j �Ɖ������l�����邪�H�@�킴�Ƃ炵�������Ȃ��B ���ւŎʐ^�ł͗ǂ������Ȃ����փi�_���������������B �O�g�ւ̔��F�͉ԓ���ɂ����ꍇ�A�킪���Ȏ咣���Ȃ� �]���āA�ԉf�肪���ɗǂ��A���ɏƗt�n�̉Ԗɂ� �t�̗����������A���������ƕ\���ł���B���h��W���t�� ���a13.5cm�i��11.2�j����21.5cm�@���a20.3cm�@�L�A �@�@�@�@�x�^����a13.7cm�@NO0081 |

|

|

�@������H�@�i�d�O�O�R�O�@�`�@���m�����_����Տo�y�@ �ꕶ����̒n�w����o�y������ȓy��̏Љ�ł��B ���i�Ő������ł��Ȃ��A��ނȂ����X���邨�q�l�ɐq�˂邪 �R���R���ƌ����ꂽ�l�����Ȃ��̂�����ł��B �\��̂悤�ɗ�ł͂Ȃ����H�Ɠ������l ����A�j���̃V���{�����Ɠ������l�A���傤�ǔ��X�ł���B ���ɂ͓ꕶ�y��̑����p�ˋN������ꂽ���ƌ����l������B ������ɂ��Ă��z����v��������^�C���X���b�v������ ����������A���{�̌Ñ�̈╨�Ŏc����i�ɈႢ�Ȃ��B�K�P ��4,2cm�@�ő啝3,5cm�@�a2,8�`3,2cm�@�@ |

|

|

�@�R���q�@�i�d�O�O�R�W�@��������@�@�@�_���{�� �@���x�̗ǂ��R���q�����ׂ��܂����B �@��͎������ɕt������A�Y�n�͓���ł��Ȃ����A �����������ΐ��q�̉\��������A�����q�Ƃ��Ă��g���� �����t���悠�ƎC��Ȃ����i���ʐ^����j���Ȓ��� ���@�F�a13�`14,7�p�@��4,2�`5,3�p�@�@ ��0016 |

|

|

�@���l�����@�i�d�O�O�S�P�@�Õ��������@�@�˔��� �Ñ�̓��̈��B�S�A�����܂��͊v�̒Z���i�����j�`���Ђ� �v�R�ʼn��ɘA�����A������c�ɐ��i�ɒԂ��ď㔼�g��h�삷����́B ��L�̊Z�u�k�b�v(��������)�����������j�q���ւ̏Љ�ł��B ���@�̎��Ɋ��ꂽ�̂���15�Ђقǂ̋��p��������Ă��܂��� ���͋C�͉摜�̂悤�ɔ��ɗǍD�ŏ\���Õ���������\�ł��܂��B ���ɂ͂Ђ����̂������̂悤�Ȕ����̂����Ă���A�z�ɂ� ����肪�������Ă��܂��B �@�����Ȍ��������ɂ����������ŏo�����k�b�̖h��𒅂Ă��܂� �����牺�͌������Ă��Č������Ă��܂���B ���̏��ւ̐ڒ��͑f�l�̎����ł�����a���͂���܂��� �����ɂ��̌`���̍���@���l���ւ���������Ă��܂��B�@�M�d�i�B ���@�F��25,5cm�@�ő啝12,5cm�@���s10,5cm �`�A�R���s�o�y�@�L���@�@�m�n0154 |

|

|

�@�`�ۓ������ց@���@�i�d�O�O�S�R�@�Õ�����@���� �@�Q�n�����c�ۗ��g�V�_�R�Õ��h�o�y�Ɠ`������A�`�� ���ւ̈ꕔ�g�C�m�V�V�̓����h�@�̏Љ�ł��B �o�y�n�͍��̎j�ՂɎw�肳��A�S��210�b����5���I���` ����̈╨�ł���Ɛ��肳��A�Î��L����{���L�ɂ��o�ꂷ ��卋���̕�ł��낤�ƗL�͎�����Ă���L���ȌÕ��ł��B �Õ��̋K�͓͂����{�ōő�K�͂̌Õ��ŁA���̎j�ՂɎw�� �����ɕۑ�����Ă��܂��B �̍�i�͎�̏�i��\�������������ւƍl����� �����̐�������m���ŋM�d�ȏ��ւʼnE���̓s���Ə���� ���A�����̓`���b�Ɖ������ɑ��`����ڂ̈ʒu���Ώ̂ł� �Ȃ��A����҂̃Z���X�͔��Q�I�|�p�̈�܂ŒB������}�ȍ� �ł��A���������Ƃ͂��������كN���X�̋M�d�i�ł��B ���@�F���E�ő�27,8cm�@����15,7cm�@�@�@�@�m�n0154 ���a11,5cm�@�@��p�̍��h�������݂��Ă��܂��B |

|

|

�@�y�t�포�q�@�i�d�O�O�S�T�@�@�Õ����� �@�y�t��́A�퐶���y��Ɠ����n���̓y��ŁA�Õ����ォ�� ���̂悤�ɌĂ�܂��B �ق������Ȃ��Ďϐ����ɕ֗��ɂȂ��Ă���O�A�ᑬ���N���� �g�p����N��ɂ���ď������y��A�z�����y��Ƌ�ʂ���܂��B �{�b��ƕ��s���ĕ������゠����܂Ŏg���Ă��܂��B �t�H�������f���炵���{���̐F�͏�摜�̂ق����߂��A�قƂ� �ǖ����ō���ɂ͎w�Ղ��c��A���ŔG�炷�ƌÑ�̓���������B ���Ƃ������A�U���Ŏ�܂�����̉Ԃ��Ȃ�ł��f��܂��B �@���@�F���a7cm�@��4,6�`4,9�p�@����a3,4cm�@NO0009 |

|

|

�@�V���y���@�@�i�d�O�O�S�V�@�@�V������@�@�Ð����@G, �@����A�[�g�ɒʂ���t�H���������ă����|�C���g�Ō����ɕe�� �悤�Ȏ����t���A�Ȃ�Ƃ������ȐV���y��̏Љ�ł��B �@���̊ۂ��p�C�v��̕����͋ɂȂ��Ă��ĉt�̂������ł��A ���Ƃ͍��J�p�̎���ƍl����̂��Ó����H �@���摜�̂悤�ɗ��ʂ̈�ӏ��Ɉ����t�����ƁA���㕔�ɒn�͗l �̉Q���������̗��\�S�ʂɈ���Ă���B �@�c�O�Ȃ���q���ꂪ���肱�̂܂܂ł͐����R��Ă��܂��A�܂� ����摜�ł͎߂Ɏʂ��Ă��邪��������A���R�ւ��|�薣�� ��������i�ʼnԊ����Ƃ��Ďg�p����Ύa�V�ł���B�@ �@���@�F�@�S��14,5cm�@����18,5cm�@���O�a7cm�@�m�n0089 |

|

|

�@�������r�@�i�d�O�O�T�O�@�@�����O���@�@�˕ی씠 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 1965�N(���a40�N)�@�����o�y�Ƃ��镽���O���ɑ�������� ���肳��镽�r�i�ւ��ւ��j�̏Љ�ł��B �̎��R�ցA�q�̓V��̍~�蕨�A�摜�̌����E���ɔ��@���� ����(�C���ς�)������̐������A�l�C�̍����u�������i�v �Ƃ����܂��Č×q�t�A���̐l�C�A�C�e���ł��B �ꕔ������ƃX�C�ꂽ�㎿�̔S�y���ǂ��Ă����܂�A�܂� �₩�ȗD���Ȋ�`�I�Ǝ��R�ւ̃R���{���̂ю�Ԓ��l�B�� �����ĉԊ�Ƃ��Ă̖��͂�s���̕��Ƃ��Ă��܂��B�@�@ ���ӁF���z�����ŗ̎��R�ւ��f���Ă��܂���A�������炸�I ���@�F���E�@��17cm�@�ő卂14,3cm�@���s15,7cm |

|

|

�@�ɂʂ� �@�O�h�R���q�@�i�d�O�O�T�U�@�����H�@�@���̕ی씠 �@�Ȃ�Ƃ�����������Ȑ{�b��̎R���q�`���̘q�ɐl�דI�� �x���K���̑������F�߂��钃�q�̏Љ�ł��B �@�����ɂQ�ӏ��W�`10�_���x�̓��菝������ق��͂قڊ��� ���ʂ̎R���q�ɔ�ׂ���ق���������͎������̕t����

�@�{�b��ɂ͋����͂��̎�������グ�̒��i�Ƃ�����B���I�� ���@�F���a15cm(��)�@����a6cm(��)�@��5�`5,7cm�@�@��0011 |

|

|

�@�����o�˒��@�@��������@����0016�@�����@ �@���Ƃ͎��R�ւ������Ղ�|�����Ă����悤�����A�y���̏����� ���������ł������̂���ʂ��փn�Q���N���Ă���c�O���I ����͗q���ꂪ����63�~3,5�������R�ւ̗������ł܂���5�_���� �����ɋÌł��A�ق������ł����ɕs����ɂȂ��Ă���B�@��������B ����łࢌ��̈����q��̌o�˒ق��A���������̓������Y������ ���l������A�����������}�j�A�͑�������B�@�@�q��B�e�� ���@�F��24�`25cm�@���O�a13,4cm�@����a10�p�@�@�@�m�n0343 |

|

|

�@�n�W�L�@�@�@�@�@ �y�t��Z�z���@

�@�i�d�O�O�P�@�ޗǁ`��������@�ؔ��Ȃ� �y�t��͖퐶�y��̗�������݁A�Õ�����`�ޗǁE��������܂� ����̏ꏊ�ŌJ��Ԃ��q�ł͂Ȃ��A�����Ă��ōs����悤�ɂȂ� �܂��A���̊�͉ؓ��t�͂̎������Œ|���I�g�V���݂����Ă���B ���f�ȉԊ����Ȃ�Γ��{�̂ǂ�ȉԂł�����Ă����̂� �����̒��ɏ��������߁A�Ԃ����������l�ɂƂ��Ă͂��肪�������� �ł��A�Ȃ���ΐ������Ȃ����̏��Ȃ��قł��̂ł����߂ł��B ���@�F���a9,2�����@����16�����@�@�@3�ڂ̏��ɂ͂���T�C�Y |

|

|

�{�b��͂����@�@�i�d�O�O�Q�@�ޗǁ`��������@�ؔ��Ȃ� �㕔����t�̂����A�����̌��ɒ|�̐߂��������X�g���[��� ���̂������Ď�ނ𒍂��Ƃ������̂ŁA�@����̍��J�i���Ղ�j �̎��ȂǂɎg��ꂽ�ƍl�����Ă���e��ł��B ���ꂾ���c���̃^�C�v�Ə㕔�̌p���������b�p�̂悤�ɊJ���� ���Ȃ��`�͐������Ȃ��A���Ƃł���Ύ����Y�n�������ɉ���� �v���܂��A��ɓ��ꂽ�l�̊y���݂ɂ��܂��傤�I�������Ȃ��ق��� �Δ���������A�Ȃ��Ȃ��̒��i�ł���B�@�@�@ ���@�F���ő�a��12,5�����@������29,5�����@���a3,8cm |

|

|

�퐶�y�퍂���@JE003�@�`�R�����o�y�@�@�퐶����@�@���� �g�������h�Ƃ́u�_���ɕ�����@��v�Ƃ��ė��p���ꂽ��� ������Ӗ������������i�ƍ����ꏊ�ɂ�����������ׂ̓y�� �@��ł��B�@�i���t������3�`5�a�������Q�̌������L��܂��j �퐶�̊�͐������Ȃ��A�V���|�v�Ȋ�`�������Ől�Ԃ�栂��� �Ɛ�҂̕��͋C���`���܂��A�̊���������܂ɒu���� ���䂩��[�M�̕t�����t�߂̐����Z�ɗ͂�����A�t���܂ɒu ���Ċӏ܂��鎖�������߂��܂��A���{�l�̐�҂̌��_������ ���܂��A�f���炵�����͂��`���܂��B�@�@�i�m��.0089�j ���@�F���a19�p�@����a15.5�p�@����16�`17�p |

���p�T���� �|�X�i�\�j

�@������W���ł��̂ŁA�����X�̐߂ɂ�