|

�f�d�F �@���@��@��@�Ɓ@ |

(C)�@�T�����|�X

updated on 01/02/2004 13:54:57

�����2006.11.28.��i30�f�ځB�i�v35�_�f�ځj2022.03.03.��i����lj��B

|

�Ă����̔������́A�y���ւƉ��琶�܂�܂��B �f�ނ̔��A�֖�̔��A�Ή��ɂ�������������Ă��܂��B ������肩���ڎ�ɐG��A���ɓ��Ă����G�ȂǁA �܊�������~�߂邱�Ƃ��ł��܂��B �����ڂƎ��p�̕������ꂽ���ł��A �܂�g�p�����Ƃ��{���̖��͂�����̂ł��B ����ł́A���̃|�C���g�Ƃ͉�������̂��A �P�j

�p �Q�j

�G�o �R�j

��`�̔� �S�j

�y���̔� �T�j

�֖�̔� �Ǝ��́A�l���Ă��܂��B ���I�Ȉӌ��ł��邪�A ���|�̌����Ƃ��|�p�ƂƂ��Ď��Ě����ꂽ�̂ɂ͈٘_������B �����m�����A���ɂ����� �u���������A�����ǂ߂Ȃ��v���H�B�����삵����B ���̐��_����ꂽ��i�z�����Ă����� �����A�o���������Ƃ��Ȃ�����ł���B ���|�̌����ƂɁA�ɂ܂��l�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂��܂������A ��ƕ���I�ԏd�v�ȃ|�C���g�Ƃ́A ��i�̏����o�����_���͍������҂̐S�ł��A �����Ɏ����̐S�Ƌ��ʐ�������� �u��ȃR���N�V�����Ƃ��ĖO���邱�Ɓv�͂���܂���B �]���܂��āA���̂�����͂��Ȃ��̖����������܂�A �₪�Ċ�ɐS���ړ�����A�o�����鎖�ƂȂ�ł��傤�B �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E |

|

|

|

��12��@�ē������@�ʎ��W ����H�|�@���쉮�@�}�^�@��8 2003�N12��13�����]�� |

�ً}�g�ē��@�����h�搶�̍ʎ���i�ɊāB ���ʐ^�������������������A����33�N�]�Ă�������闧��� ���������Ă����A���ɂ��̌��e�̐������͏����̂��킴��C���� �\���Ă�������ł��邪�A2008�N4���Ȃ�Ƃ���ȍ�Ƃ� �o����̂ł���g���̐��_�����ӂꂽ�h��i�ɂ��������E�X�B �����Ƃ̓����g�J�g�R�h���@���̂��ł��낤�����錾�t�� �v�킸�[�����鏬���ł���B �@ ����܂łɒ�����̏����A�����ČÓ����̏����ւ̓]�i�A�܂��S�� ��������镨���Ȃ��A����Ƃ��ǂ蒅���������v����̌Ó����Q�� ���q���i�́g�����̔��h���̖��͂𗽂��Ă����ɏo����̂ł���B �@ ��i������������̃I�[�����u�����̊ӎ��Ⴊ�~�߁v ����͑�ςȏo�����ƁA���̃R�[�i�[�ŏЉ������B �킪�g�o�̈��ǎ҂̊F�l�ɒ��܂� ���̍�i�ݏo�����̂ł���g�l�Ԑ��h���Ȃ����A��i�� ���߂邽�тɁg��x�����Ȃ��M���̐l���h�ɑ����B���サ�đՂ��� ���Ƃ��I�@�������ۏႢ�����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2008�N5���g���@�X��h���B |

||

����ł͌��㓩�|�Ƃ̍�i�����y���݂��������B

|

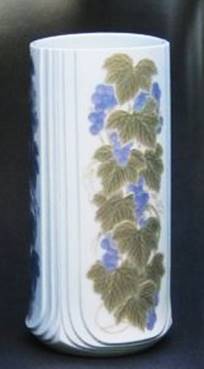

�@�\�������w����@�������M�T���g�@GE�O�O�P�P �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍�� ���ւ̃J�G�f�̈ӏ������X�������X�M�̏Љ�ł��B ���Ẳ�ȂɎg�p����Ύ�t�݂̂��݂������� �����̒��ɕY���A�S����鎖�@���������ł��B �M�̌����݂ɕz�ڂ̑����������Ă��đf�p�� ���͋C���Y����i�B ���@�F�a�P�S�D�OCm�@��0012�@�@���ӁA������ |

�@ |

|

|

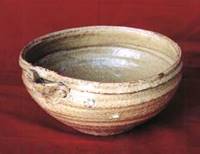

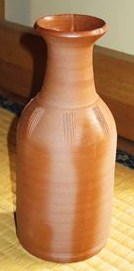

�@�����Z���q��@���̉�y�r�@�����A�f�d�O�T�O�P�@�@���� �����Ƃ̖��H�u�Z�a�̍�v�ƌ����铰�X�Ƃ�����s���B �S�G�̔��F���ǂ��A�S�X�̊G�t�����͂��ɂ����ꏼ�̉�������� ��`�ƑS�̂��������߂�B �y�r�̃c�����o�N�̎��㖡���t�������D�݂̕��ł����\�ł��� �����t���Ă����A�{���͒����p�ɍ��ꂽ�̂ł��낤���]�p�� �Ԋ����Ŏg�p���Ă����͂�����ł��낤�B �@�Ƃɂ������҂ł͂Ȃ����͋C�����������i�B �����P�U�D�TCm�A��܂�H19.0cm�@�@�@��0068 |

|

|

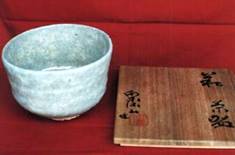

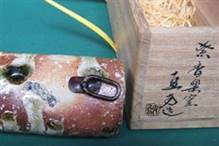

�@�悵�������� �@�g���������q�@�����@�s�v�O�T�O�Q�@�@���� ���̉B�ꂽ���H�g�g�����h����Ǝv���邨���q�̏Љ�B �`�͔������q�̗l���łǂ����y�Ă̂悤�Ɏ�s�˂Ő��삳�ꂽ�� �v���钿�i�I����e�ɏ����ȏ������邪�ǂ߂Ȃ� �m�D�ւ��Y��ɔ��F��"��������ɗL��"�̋Z���֎����Ă��� �����q�ŁA���H�̐�����Ƃ��݂��������q�ƌ�����B ���̂����q�g�p���ꂽ�l�q���M���Ȃ��A���͎g�p����̂��ǂ� �̂����H�ǂȂ������J�Ɏg�p���ďo���������đՂ������B�@ ���a12.5cm�A����a5.7cm�AH8.5Cm�i�m��0140�j |

|

|

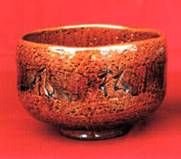

�@�@�@���傤���� �@���������푢�@��q�@�@GE�O1�O�R �@ (1.956�N�̏t����H)�˔��Ɉȉ��̖n���B �u���u�����v�@�@�����B���z�B �i�@�_�������L�O�j�Q�P�m���@�@���\�t �����ԉ��v �E�E�E�Ƌ˔��ɖn��������B �p���֖�̔��F���ǂ��A���肪�����̂ŁA�g���₷�� �����q�ł��B�i�@�_���̒h���ő���̊�i�҂ɔz���������͕s���j �i21�q�@����̐��쐔�j�����̐����f���炵���f��܂��B ���E�ߕi�B�@D11.8cm�@H8.0cm�@5.5���~�@ |

|

|

�@�����Z���q�@���t���|�~���M�@�f�d0002�@�����Ȃ��@ ���ꂽ�M�����ɂ����t�̊G���y���ȃ^�b�`�������� ���|�~����̌����݂����ς��ɕ`���A�ǂ��g�p�����̂��H �����݂ɂ̓X�����������s���z�[��������Ă���B ���ʂ̂��M��艏�������オ���Ă���̂ŗ����̐���t ���Ƀo���G�e�B�[�����܂��A�ق͌��݂�����f�p�����Y���B �a18,7cm�@��3,2cm�@�@�m�n0015 |

|

|

�@�ߓ��I�O��@���ِ��t�~�G�M�@�����A�f�d�O�T�O�Q�@���� ������Ɂu�L��ɂĐ���v�ƃN�M����̖����������I�O���� �ɂ��Ă͒�������s����8���M�̏Љ�ł��B�@ ����ł͂Ȃ����O�̓y���g�p�����̂��H�ٓy�͗I�O��i�ł� ���܂܂Ō������Ƃ��Ȃ��A���̂����㕔���ւ̊|���O���� ��דI�Ɏ{����A�G�t���̕��͋C���炱���ɉ_��\�������̂��H �ƍl�����A���ӂ̎���Ƃ͈قȂ镵�͋C�����o����Ă���B �I�O�t�@���ɂ́A��������s���Ŏ����I���l������Ƃ������B �I�O���ӂ́g�ў֕��h�Ɣ�r����ƊG�t�����r�X�����^�b�` �ŁA���̍�Ƃł͐��̏��Ȃ��ِF�̍�i�Ƃ�����B D�Q�S�D�WCm�i�m��.0570�j |

|

|

�@����{�c�؍�@���せ���ʂ��@���E��W���@�f�d�O�T�O�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �����̊W�\�ɁZ�Z�D�݁u�ԉ��v�B�Ƃ��邪�B�M�œǂ߂Ȃ��B �����A����������͏ڂ����Ǝv���Ă��邪�H ���̍�s���͌������������A�a�V�ł��Ȃ肨�����ȃf�U�C���B ������ɋ�J�A�Ɛ��t�ŏ�������܂��B ����̐{�c�؍�Ƃ݂Ă��邪�E�E�E���������������i�ł��B D�P�V�D�TCm�A�������L��iNo�D0080�j�@ |

|

|

�@�����Z���q��@���ɗ��ێʕЌ��`���@�f�d�O�T�O�V�@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���H�@���� �n�[�ƍ����ȃ��N���ڂ��ő�̌����َ̉q��ł���B ���N�����`���̈ɗ��ۂ��ʂ������������āA����O���̃w���ڂ� ������"���H�̗_�ꂪ����"5��@�̂��́@�Z�a�@�ƌ������H ���͋C�͖{�̂����̂����͋C�ŕЌ��̖��i�Ƃ�����B ��������������������q�Ŏg�p�ł��邪�A�َq���␅�Ղ� ���Ă��]�p�ł��邩���m��Ȃ��B�g����������h�ɁI�I�I D19.0cm�`20.0cm�AH9.5cm�@�m�n0043 |

|

|

�@�����Z���q�@���іڔ��@�Z���q�q�@�f�d�O�T�O�W�@ ��_�Ő����̂���"���і�"�����َ͂̉q���̏Љ�ł��B ��`�͑�_�ȃw���g���Ń����|�C���g�c�߂Ă���Ƃ��낪 ���̊�̌����ƂȂ�B ���̍�i�̑_���͌Ó��Ð��i�̎ʂ��ŁA�ǂ��"���َq"�ɂ� �������������A�������"�Z�x�["��������Ă���B D19.5cm�`20.0cm�AH8.5Cm�@�@��0014 |

|

|

�@�͖{�I����@�ۛƐ��t�ԕr�@�f�d�O�T�O�X�@�@���� �ꂫ�Ă��@�@�������߂��@�@�@�@�@�@S50�N80�Ζv �������Ȃ��̂Ő������͔̂���Ȃ��B ������"���̉ԕr"�̊�`���ʂ��A�����̖͗l�͐��t�ɂ� �~�Ԃ�`���A������q���n�͗l�i������l�j���ۛƋZ�@�H�� �����R�o���g�F�ŕ\���i�w�ŕ�����Ɖ��ʂ���j���Ă���B �����ł����ɐ\����Ȃ��قǂ̃e�N�j�b�N���g���Ă���B H24.0cm�A���Ȃ��@�@��0018 |

|

|

�@����������S�����@�i7���H�j�@�f�d�O�O�V�V�@���� �f�p�ō����ȍ�s���A�u�R�Z�R�Z�v�����Ƃ��낪�S������ �Ǝv����A�����̏Љ�ł��B ���̍�i�ɑΛ����Ă݂�ƁA���̍�i�̍�ҁu��������v�� �g�S�������A���܂��܂������������ō����Ȑl���h�ł������� ���̍�i��������o�����͋C��茩�Ď��邪�H�@ �����m�̕����Ђ���������B ���E�ő�@27cm�@H�@17.6cm�@���a7�pNO0120 |

|

|

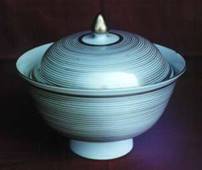

�@�@�@�݂傤���� �@�i�y���S�@�S�G�������@�f�d�O�Q�O�P�@�@�@���� �悭�g�����܂ꂽ�����ŏ��X�A�J�R�肪�n�܂��Ă���A������ ����̓���(�Ԋ���)�̏Љ�ł��B �m�D�ւ��|�������F�̔��Ɂu��̂悤�ȓn�蒹�v���S�G�ŕ`�� ��A�Z�������̔��ւ��_�̗l�ɂ������āA������̂Ɉ��S���� �Y���Ă��邩��s�v�c�ł���B ���H�u����������v�͂����܂Ōv�Z���č쓩�����̂ł��낤���H H14.2�p�@�ő�a8.5cm�@���a3.0cm�@ |

|

|

�@�@�@�@�@�@�˂肠���������� �@�����B�O����ۛƓꕶ�����@�����@�x�@GE0079�@�@���� �T�^�I�ȓ�����i�̏ۛƊp�`�Ԋ����̂��傤�����ł��B �₾�������Ă��ǂ��A�u�̂я��v�������Ă��@�܂��ǂ��A ���ӂ̏����ȃX�y�[�X�A���@�̈Ⴂ�I�ł��f�肪�ǂ��A ��͂�g�������Ȃ�������̂��A�l�ԍ���R���Ȃ̂��H �t���A�l�c���i�̐��E���u�x�v���t���Ă���̂� �܂��Ⴂ�Ƃ��̍�i�Ȃ̂��A�������̎��ł͔������Ȃ��B H11.5�p�@8.7cm�p�@NO0100�@ |

|

|

�@�ڑ�\��@�G�@�@�f�d�O�O�W�P�@�z���@�@�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�A �l�ԍ���g�ڑ�\��h�̖ږʂ����A�G�̏Љ�ł��B �����̂悤�ɃG�i�������̊G�̋�ɂ�蒊�ۉ悪�`����Ă���A ��͐��̒��𒇗ǂ��j���������[���A�����Ղ�ɏ�����A �^�Ƃ��āu���ɐՂȂ��v�Ƃ���B ��w�Ȏ��̉��߂ŋ��k�����E�E�E�B �u�l�͐����̉c�݂Ŏ��R�E�������� ���͎��R�Ƌ������āA�����̍��Ղ������v�H �Ǝ~�߂�B���Ȃ��͂��������H �搡�@�@��14.3Cm�~�c16�p�@�@No0087 |

|

|

�@���c�Ӓ|�_�֎ᐅ���Ԑ��@���Ȃ�(����)�@GE0084�@���� �����͖������A�鎽�̃T�C���Łg�|�_�֑��h�̖�����A �|�ЂƂӂ������͂�27�ʁi5�`7�����j�ʂ��M��ɍ�藎�� �g�f�ނ̒|��������������ɍ����h�\�����Ă���B �S�̂ɍ�����h�荞�݁@���x�Ƒϋv�����������A �ђ���Łg�h�S��1�{�h���荞�݁A���̍a�Ɏ鎽���C�荞�� �Ԃƍ��̐F�̑Δ�Ō����ɕ\�����Ă���B �Ԃƍ��̑Δ�̐▭�ȃo�����X�͒|�_�ւ̖ʖږ��@�ƌ�����B �h�S�����Ԑ������ɒu�������ʼn�������ʂ��H ���̉Ԑ����������قǂ̉ؓ��̘r�O�ɐ��肽�����̂ł���B H30.5cm�@��5.3�p�@�@NO0009 |

|

|

�@12��c�������q���@�Ԉ�֓��@�f�d�O�O�W�T�@�@���� �����q���͕����㓩�|�ɗ�ݏ��a31�N,12�㓩���q���P�������B �Ɠ����֒��͐[�씋�̓`�����p���ł���̂ň�ڌ��Ĕ���A ��͎����̊����̖��ōD���������̍������ł���B ���̍�i�Ԃ������������闎�����������F�ōD�������Ă�A �\���̍�i�͒���Ƃ��Ă̐l�C�������B�g3.9.27.�v �g11.3cm�@�ő�a5.3�p�@���܂�5.6cm�@NO0013 |

|

|

�@�@�@�ł��� �@��c�D�ؑ��@13��@�����푵���@�f�d�O�O�X�U�@�@G, �@ �������֖�͏��̂悤�ɔ������_�炩�ŕ������̗l����悷�A �����Ăӂ��悩�ŖL���ȃ{�f�B�[�͈��炬���o����B �O�C�ۂ݂͂��̓��̋C���ɂ��g�������鎖���o����悤�� �O�q���Ă���̂����ׁ[�@�ɂƂ��Ă͐S���������ĂȂ��B �@�l�I�ɓD�؎��͍D���ȍ�Ƃ̈�l�ŐS���L���Ȑl�ɈႢ�Ȃ��B ��������13cm�@�@NO0045 |

|

|

�@�@�@�@�����Ƃ� �@�����w���������p�M�@�f�d�O�P�O�U�@�����̎V3�{���� �����݂͍r���z�ڂɑ�n�ɐ�����v�w�̘V�����S�ւɂ�� �����ǂ��������2�{�`����Ă��Ĕ�}�ȍ�ł��B ���M�����Ȏ咣����ł��Ȃ��A����˂Ő��`���ꂽ ��̔S�y�����Ă���悤�ł��B ������ɐ����������̍��������R�Ȋۂ݂�����p�M�� �v���Ȃ��\�t�g�ȕ��͋C���������o���Ă���̂́g�u���̓��Z�h �����ɂ���������Ă��܂��B ���@19�~19,5�����@�g��2.7�����@NO0011 |

|

|

�@�������a����˒��q�@�@�����@�@�f�d�O�P�P�P�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, �����Ƃ̔����q�̏Љ�ł��B���Ė����q�̖��͂��֖_�炩 �Œg����������������A�Ȃ�ƌ����Ă��g���̎������h�Ƃ����� �g�p�ɂ��ω����y���߂�̂����͂ł��B �܂蒃�f�肪�ǂ��֖�ŁA���̓������������͒����F�ɔ��F���� ���ʐ^�E�����Q�Ƃ̂悤�ɁA�q�ό��ۂ��y���߂܂��B �܂������q�̍ő�̌����A�����݂͂����܂ł��[���ς��A�Q�Ԗڂ� �����ł���A�|�̐ߍ���ƃJ�C���M���ۂ͍������̂��̂ł��B ���܂���500�t�����܂���Ώo���ԈႢ�Ȃ��A�̂����q�ł��� ���肩�q����肩�Ȃ�̈����Œł��܂��B ���a13.7�p�@�g��8cm�@����a6.2�p�@1,5���~ |

|

|

�@���d�W��@���O�l�����؎M�@�����@�f�d�O�O�X�R�@G, ���̎l���M�p�b�ƌ��́A���̏����Ȃ��M�Ɍ����邪�H �悭�悭�ώ@����A�����ɉ��O�݁A���̒��ɑ����Ɍ������ �F�A���̎���ɌÔ��O���霂����鎩�R�ւ̉����F�̃S�}�� �~���A�������ݑ���ǂ�����ƔS�y�Ђ��玅����Ő藎�� �����A�i�S�y������r��肵�����̐Î~����ځj�̃^�^���� �ڂ��A���̂܂ܑ����Ƃ��āH�c���Ă���B �ւ�ɐ��`����Ɣ��O�̑f�p���������Ȃ�̂�(�y������ �\��)���̂悤�ɍ쓩�����̂��H�Ȃ��Ȃ���_�Ōv�Z���ꂽ�� �s�Ƃ݂�B���������Ƌ��d��X�̌����������������Ċ������� ���Ƃ݂�B�̂��闿�����f����Ƃ̈�̊����o��M�͋M�d�ł� �ꉟ���B�@�@�@25.5cm�~25.5cm�@����2�`3cm�@NO0195 |

|

|

�@�@�@�@���傤 �@�����@����@�������M�@�����@�@�f�d�O�O�W�R�@�@���� ����̐l�ԍ�����ł��������AH13�N�����܂�Ȃ���v�A ��ʈ�t�ɁA�E�����H���g�����p���_�ȕM�g���ŕ`���B ��}�ȍ˔\�����A����@21���@�i���̍�ŁA��X�̍앗�� ��V�������ِF�̓��H�ŁA�����͌��J�҂ƌ��Ă���B ���̂��M3�{�̑�������M�A����ۂ����̓B���藎������B �ӂ��̎h�g���ڂ�����ǂ̂悤�ɂȂ邩�H�y���݂ł���B �a�@27�����@�g4.1�����@�@NO0037 |

|

|

�@�@�@�@�͂��� �@�g�ꛒ�v�@���l���M�@�����@���z�@�x�@�f�d�O�O�X�W �W�ōw�������A�{�l��̑f���炵���l���M�ł��B ���{�|�p�@�܁E���W������b�܁B���W���I�i�Q��j��� ���W�����E����H�|���p�Ƌ�����B�R����w���_���� �����������闈����Ղ����������č�i��������o����� ���͋C�͗p�̔������˔����S���܂��i�Ɏd�オ���Ă��܂��B ���̂��M�߂Ă���Ɨ�����t�����Ȃ�y�����S�� �g����t�����������K�����C�𑝂��h �g���q�l�̓����P���h�悤�Ȍ��i���ڂɕ����т܂��B 26�~26,5�p�@�ő卂2,8�p�@�@�@�@�@�@�m�n0150 |

|

|

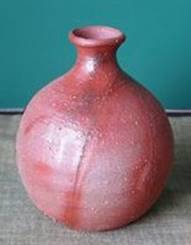

�@��c�������@�|�ԓ���@�f�d�O�P�P�S�@�@�����@(�\��Ɓj �@���́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, �@�M�y�n����\���錻���ƁA�����y�q�@�����̗q�ς� ���R�ւ̋ʃ_�����f���炵���|�ԓ���̏Љ�ł��B �@�^�k�L�̒u����y�ǁE�Δ��ȂǓ��p�G�킪���S�ł����� �ߑ�̐M�y�q�Ƃ𒃓��Œʗp����u�����h�Ɉ�ďグ�� ���S�I�ȍ�Ƃ炵���A����Љ��u�V�J���L�׃J�P�ԓ��v�� ��i�̒�����A���������ɂ���������Ă��܂��B

�@�����A���a30�`40�N�O��̂S��̍�i�ƌ��܂��B �@���@�F����28,7cm�@���a�@��5,5cm�@�m�n0083 |

|

|

�@�͖{�I�����@���t���|�~�O�����ԕr�@�f�d�O�P�P�W�@�@���a �@��҉͖{�������ˏĂ̏w���q���H�A���m�����@�P�W�X�S�N�` �P�X�V�T�N�v�j���t����ň��m�����`�������ɔF�肳���B �@�̍�i�͑S�ʓh�薄�߂Ƃ����ėǂ����炢�̐����ȍ�� ���|�~�Ɠ`���̒��O�H��`���A�I���@�Ӑg�̍�Ƃ����Ă������炢�� ��\��ł��邪�c�O�Ȃ��狤���͎����Ă���B

�@����������ɏ�摜�̐��t���������Ă���A�̃S�X�̐F�͔Z ���������̐��t�͔������F�ɉ������R�o���g�̔Z�W�Ŏ��̐}���� �\�����Ă���̂ł��H�����w���ȕ��͋C���Y���ԕr�ł���B �@���@�F��28,5cm�@���O�a15,6cm�@���a25cm�@�m�n0054 |

|

|

�@���H�喼���ʁ@�f�d�P�O�O�P�@�@����s�� ���H�͍���H�Ƃ��Ă�A�H�c�̓`���H�|�i�Ō��ޗ��� �R���̎��炩��A�E�l�̎�ɂ�邢�����H�����o�āA���炩�� ���������̂���H���������Ă��܂��B �摜�̂悤�ȑ��̑喼���ʂ͋��z���������������������� �Ȃ��̂ōō����̑����̂������ɂȂ������Ƃł��傤�B �@���ケ�ꂾ���̍H���ʂ�����E�l������̂��H�Ȃɂ͂� ����������Ē��߂鎖�ɑς�����g�|�p���h������܂��ˁH �@���ʖ{�̂͋ː����N�ނŒ���ɂ�莕�����삳��Ă��܂��B �@���@:���ʋ�13,5cm�@����23,3cm�@���ύ���4,5cm�@�L |

|

|

�@�����Y���O�ԓ��@�f�d�O�P�P�X�@�����@�����@�x�@���z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, �@�����Y �i1932�`2001�j�l�ԍ���

�����[�̒��j�A���Ɏt���� ���O�Ă̐��E�֓���B ���O�Ă̓����ł���P���A�����A���� �����b�g�[�Ƃ��đ��݊��̂����i�𐧍삵����8�N�ɐl�� ����Ɏw�肳�ꂽ�A����ȍ~�̍�i�@(�x���)�B �@���摜�E���̃T���M���Ǝ̃w���ڂ̍��������������B ���@�F�S��24cm�@�ő哷�a11,5�p�@��a10,4cm�@�I�P�|�� �@�@�@���O�a8,4cm�@�����a6,1cm�@�@�@�m�n0116 |

|

|

�@�������E�q������ʈ�����@�f�d�O�P�Q�O�@12��H �F�瓇�̍��E�q��q���]�ˊ���葱����O�L�c�̗q�ƁA�ԊG�� �\�Z���̈�ő�X�ԊG�t���ƂƂ��铖���1�S���2014�N 7���ɍŔN����51�Ől�ԍ���Ɏw�肳�ꂽ�B �@���̍�i�͉��ォ�͕s���œƓ��̌����̂Ȃ��_�炩�ȐԐF�� ���ʂɂ��G�t���ɓ��������莥��̗₽���������̂Ől�C�B �@���@�F�S��4,5�p�@�a9,5�p����a5,8cm�@�@�@��0015 |

|

|

������ ���F�����@�f�d�O�P�Q�Q�@���a�@�@�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@G, �@1924�`1977(���a52�N�v) �q�_�X�L���������� �i �ł��B ���`���l�ԍ��� �����[ ���� �f���Ɏ��� ���� �k��H�D�R�l �� �� �t�����ꂽ �V�˓��|�� ������ ����� ��i�炵���Ô��O�� �霂����镗�i������܂��̂Ŕ��O�̖��i�Ƃ��ďЉ�܂��B 1,5������̂Ŕӎނɗǂ��T�C�Y�g�����߂Ύ���Ȃ��܂���ˁB ���a48�N���Ō�ɂ����g�x�h���t������ӔN�̍삩�H�@���\�]�� ���@�F����10,5�p�@���ő�a8,8�p�@����a4,7�p�@�m�n0115 |

|

|

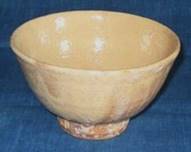

�@���O���F�ԓ�(�Y�l�@)�@�f�d�O�P�Q�R�@�����@���� �����ɓ������ꂽ�x�ɂ��E�E�E���̓x�̍�i�́A����̑q�~ �|�p�Ȋw��w�̊J�w�L�O�Ƃ��čl�@�����Ă��������܂����B�i�����j ��q�~���琢�E�֣���v���ɓ���āA�E�E�E�i�㗪�j�@�����V�N�P�P�� �����@�Y�E�E�E�Ɓ@���������x���͂����Ă��܂��B �Ȃ������̊W�\�ɂ͢���O���|��������@��̗������݂��܂��B �摜�ł�������̂悤�ɓ��X�Ǝ��Ȏ咣�����Ă���`���H�|�i�� ���ނł�����i�ł��B�@�@���Ȏ咣�����ɉԂ��f���܂��ˁB ���@�F�S��20,3cm�@���acm8,5�@���O�n5,7cm�@��0018�@���\�]�� |

|

|

�@�Ί_�Đ��֓V�ڒ��q�@�f�d�O�P�Q�T�@�ߑ� �@�������փn�Q��������̂́A���̓�q�̔��F���݂��� �i�J�l�R�q���q�R��j�V�ڒ��q�̏Љ�ł��B �@���ւ͔��F�����F�����ōD�݂�����܂��̂Œ��������q�� ���F���������Ǝv����l�ɂ͘N��ł��ˁB�@�����l�������܂��B ���@�F���a12,6cm�@��7cm�@�@�@�L |

|

|

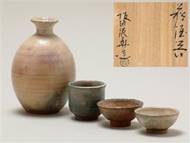

�������Y�E�q�������Ó��ہ@�f�d�O�P�Q�U�@���a �@�\�O����O����(�q��)�����Ó��ۈ�̏Љ�ł��B �摜�������ĉE�͗q�ς̉K�̔������ꂽ�^�C�v�A���͂��Ԃ� �֖����ŗ��q�Ƃ��u�ւ�ځv����_�ɓ��莝���₷���B �@�k��ᰂ��N���Ă��ē`���̓��Â炵�����\������Ă���A�֖� �ɓ�炩��������̂łR�������g���g���b�ƕω����邾�낤�B ���@�F���a6�`6,5Cm�@��7,6�`8Cm�@����a4�`4,3Cm |

|

|

�@�����˓��R�����@�f�d�O�P�R�P�@���a�@3��@�y�A���Ȃ� �@�摜�̔��F�����i�ƈႢ�܂����A�ւ�ō����ꂦ�������ɗ� �^���p�������܂Œʂ�A�ǂ��i�F�������܂��B �����V(�܂���)�z�R�q���Z�`���̓V������Ɠ������q����A �@�m���x�[�Ȃ�����ɏĒ��̂�������Ɏg�p�ł���E�E�E�� ���z�i�����āj���N���܂��i�j���R�̏o������͎莝���� ���肳���Ă����̂ŔN���̎���������Ȃ����l�ɂ����߁I ���@�F���a6,5�p�@��8,8�p�@�@�@�@�@�@��0003 |

|

|

�@��������(����)�l�������@�f�d�O�P�R�P�@���a�@�@�@���� �@�Ô��O�̍Č�������A���l�����Ȃ点�铩�H�u�������Áv �@���̖ړI���H�~�j�l���ق��쐬����(�c�}���E�W���ꂩ�Ԋ�j �@���肾�������Ă���ȏ����Ȓقł����O�̗q�ς��]���Ƃ��떳�� �Č�����Ă��đf���炵���o���オ��Ɏd�オ���Ă�����i�B ���@�F�S��5,8cm |

|

�ȉ��̃��X�g�� �r�`0106�@ �r�`0107�@ �r�`0108�@ �r�`0112�@ �r�`0113�@ |

�E�E�E�E�E���f�ڕi���X�g�ł��E�E�E�E�E�E �����̂����Ƃ̍�i�������܂����� �r�`�F����R�[�i�[�Q�ƁB ���d�@�W���@���O���ہi�Ē���������̊�Ɂj���� �@���@�F���a6,6�`7 cm�@���ύ�9,7 cm�@���ő�a7,6 cm ���c�@�E�Z�@���O���ہi�Ē���������ɓK�j�����@���z ���@�F���a7,5�`7,9 cm�@����8 cm�@����a5cm�@ ���R�@���A�@���O�O�C�ۂ݁@�����@���z�@�x ���@�F���a7,4�`8,2 cm�@����3,8 cm�@����a4,6cm�@ ���c�@�E�Z�@���O�O�C�ۂ݁@�����@���z �@���@�F���a6,5�`6,9 cm�@����4,5 cm�x�^����a4,8 cm �����@�����@���O�O�C�ۂ݁@�����@�����ߕi ���@�F���a7,3�`7,8cm�@��4,5 cm�@����a4,1 cm |

�T���� �|�X�i�\�j

�@������W���ł��̂ŁA�����X�̐߂ɂ�