|

CK�F �@�@�@�@�@�@ �o�T�E�����E���� |

(C) �T�����|�X

updated on 20/10/2011 08:12:39

2011�N10��21���A�P5�_�ŐV�݁@(�v19�_�f��)�@2022.01.18. ��i����lj��B

|

�b�j�F�E�E�E�@�o�T�̔��E�E�E�f�Ȃ𒆐S���E�E�E �ꎚ��傪�z�g�P�̐��� �݂قƂ��̋�����`�� �I����ςވׂɁA�ꎚ���������ɏ��ʂ��ꂽ�u�o�T�v �ތ��Ŏ������u�V���ʌo�v ����Ȑ��ߎ��ɋ��D������ �����U��ߑP����s������ �u���������o�v �o���͕��̑��Ɠ������������̂Ƃ��� ���q�̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��B ���N���z����Ό������̂Ƃ������A �i�i��ۂ�������Ìo�̖��͂� �������p�̒��ł���ꋉ�̈ʒu���߂�Ƃ����܂��B �ʍ����z�@��5�@�������p���L���]�ځB �g���{�@�o�h�@�i����悤���傤�j�ޗǎ��� ��t���ɓ`����ʎ�o�̎ʌo ����̓}�j�A�̐l�B�ɂƂ��Ă͐����̖��M�� �u���q�̑Ώہv�@�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�Ȃ��A���{�̕������p�j�ɉ����Ă̌ď̂� �u����v �Â��剻�̉��V��蕽��J�s�܂ł�����645�`710�N�� �u���P����v �g�ޗǎ���h���u�V������v �g��������h���u��������v�Ə̂��܂��B �����̐�啪�삩�班���͂��� ���w�������Ǝv���܂����A No�@5000�`�@�@���̂��� �ʼn�E�����G�E�|�����E�G��@�Ȃǁ@ �ȉ��@ �u�o�T�̔��v��Õ�����@����� �����G�@�ʼn��@�� �����y���݂��������B |

|

|

|

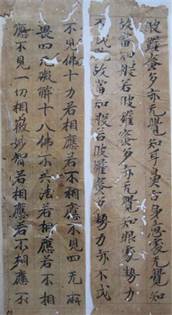

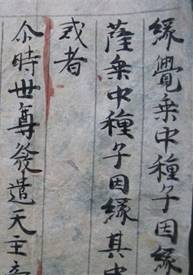

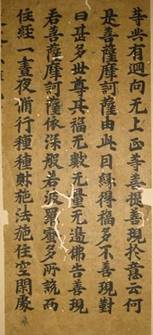

�@���{�n���Ìo�f���@�a�j�R�O�O�W�@��������@�z�� �@��������Ǝv����Ìo�f��3�s�̒f�Ȃ�2���\��ꂽ �}�N����Ԃ̂��o�̏Љ�ł��B

�㕔�̂�7�������A�b�v �@��w�̎��ł͉�����ł��܂���A���H��������ۑ���Ԃ� �ǂ�����܂���800�N�O�̋M�d�Ȉ╨�ł��B �����@�F�c24,1�@��5,7cm�@�s��18�_�@�@�@ �E���@�F�c24,5�@��5,7�p�@�s��18�_�@�@�@�@���i���k |

|

�E�㕔�A�b�v�摜 |

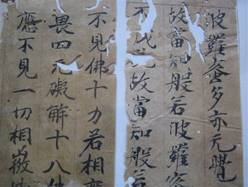

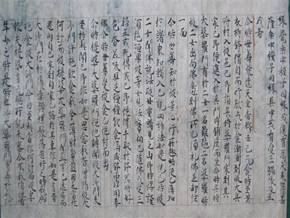

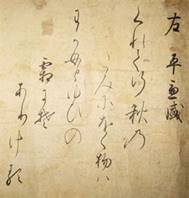

�@��ʎ�o20�s�f���@�a�j�R�O�O�X�@�@���q����@ �@�{���n���̑�ʎ�o�Ǝv����f�Ȃ�20�s�܂����Ԃ� ���q����̌Ìo�̏Љ�ł��B

�@�{���͌����a���Œ��H���͂���܂���A���i�͉��k�ł��B ���@�F�{���c24,8cm�@��35,4�p�@�s��18�_�@ |

|

�E�㕔�A�b�v�摜 |

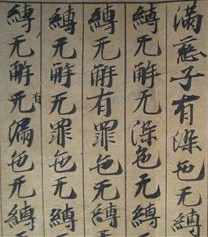

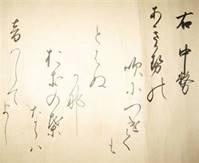

�@���{�n���Ìo26�s�f���@�a�j�R�O�P�O�@�@��������@�z�� �@�Ìo�̒f�Ȃł��A�Q�O�s�������ł����Q�U�s����܂�

�@�Â��z�ɂ����܂��Ă��܂��@ ���@�F�c23,8cm�@��48�p�@�s��18cm�@�@���i�͉��k�ł��B |

|

|

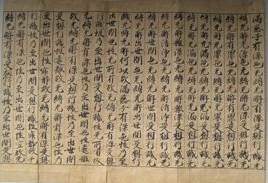

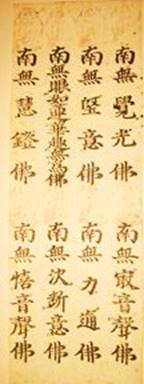

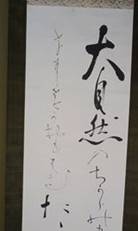

�@�@�Ŗ��o. �@�a�j�R�O�P�T�@�@�������� �摜�ł͂ݓ���A��ŕ������C�蕧�� ���̉��Ɋe�z�g�P�l�̖��O�����荞�����@ �{�����@�F�c28,2cm�@��9,5�p�@ �S�s�@�@�@���i���k�ł��B |

|

|

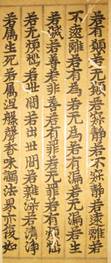

�@�ʼn��ʎ�o.

�@�a�j�R�O�P�U�@��k������ �i���R�N���A��ʎ�o�̔ʼn�@�܍s�f�ȁB �@ �I6�����@�@�@�@���i���k�ł��B ���@�F�c26,2cm�@��8,7�p�@ |

|

|

�@��ʎ�S�o �@�a�j�R�O�P�X�@���q���� �ʼn�܍s�f�ȁA�������ň�����ꂽ�o�T�� ��t���ţ�ƌĂԁA �����@�t���Ł@��450�̒f�ȁB ���@�F�c23,8cm�@��48�p�@�s��18cm �@�I6�����@�@�@�@���i���k�ł��B |

|

�@�@�@�����̘a�� ����͖��̂��� ��R�c����g�p����Ă��܂��B |

�@�O�\�Z�̐��P���@�@�b�j�T�O�O�P�@�@��k���`���R �@�@�O�\�Z�̐���ʂ����Ǝv���銪���ꊪ�̏Љ�ł��B �@�����ɂ͈ȉ��̘a�̂��@�������@�@�i�E��W�j �@���čs�� �H�̌`���� �u������ �@�@�@�@�@�@�䂪�������� ���ɂ��L�肯��

�@�����ɂ�(��摜�Q��) �u�����v�i���W�j�� �@�H���� �����ɂ��Ă� ���ʂ��� �@�@�@�@�@�@���̗t�Ȃ�� ���͂��Ă܂� �ȏオ�����̂ŏ�����Ă��܂��B ���@�F�c19,5cm�@�����F�v�����Ă��܂���B���\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i���k�ł��B |

|

|

�@�V�����ǒ��@�ց@�������@�b�j�T�O�O�R�@���a �ՍϏ@�V����240���@�ǒ��@���a20�N�@67�Ŗv�@�{�R�� �����ɐs�́A�����E�����\���������m�B ���{�ɌА��݂������ԁA�E�u�\���@���s���ő����̂̊����� �ǂ߂Ȃ�������̗ǂ��M�����ŁA���Ȃ�̒B�M�Ƃ݂�B �ՍϏ@�̂��ƒ�ł͂��̈ꕝ�����̊Ԃɏ�������v������B ���@�F�{����32�����@����44cm�@�{����132�p�@�L�V�� |

|

|

�@�@����a���@�b�j�T�O�O�T �@��� ��c�_�@�� 1791�]1875�i����3�]����8�N�v�j �]�˖����̏����̐l�A���|���L���B�@���s�̐l�@ �Z���̓��e�@�@�@�g���@�C�ӂ̌��h �g���Ƃ̂͂̋ʂЂ�͂�@�H�̂�� ���ɂ������́@������Ђ��āh�@�@�@�� (��)�㔼���摜�E�E�j�������摜�B ���H����ӏH�ɂ����āg�ҍ��E��t�h�̊|���� �Ƃ��Ďg�p�\�A�����Ă̖��ł���B�@�@�@�@�K�P�]1 �c36cm�~��6cm�@�@�@NO0050�@ |

|

|

�@�������@��厩�R�̂�����@�b�j�T�O�O�W�@���a�@���� �@���@1885�`1966�N(���a41�N�A��79�Ζv)�@���̉̂� ���a32�N�i��71�̎��̍�i�j�������낵����厩�R�̂���� �m�g�j����26�N�x�O���A���e���r�����u�Ԏq�ƃA���v�̏���� �ƂȂ��@�q�̔ӔN�̍�i�Řa�̂Ǝ��M�̎��{�n���̊|�����ł��B ���@�͔��݂̏��̎q�Ƃ��Ė���18�N�a��(�{��������) 14�ʼnƑ��̌��߂��q�݂̑��q�ƌ����A15�Œj�����o�Y���� ���������_����̕v�ŁA�Ђǂ����������Ɍ����˂����@�̉Ƒ��� 5�N��ɗ��������܂��A�������q���͕v�̕�ɒD���܂��B 27�̂Ƃ�25�ΔN��̋�B�̒Y�z���ƃh���}�̂Ƃ��茋���A �����ē������@�w���ɂ��悤��{�裂Ƃ̏o��A�삯���� �����V���Ɍ��J�≏����f�ځA�����͉ؑ�����̏��Ђƍ��Y�� �v���ɂ�藣���̐����ł����B �����ƂȂ���������(���@)�͌o�ϓI�ɂ͋ꂵ���Ȃ�܂����� �{��Ƃ����Ƃ��A�����Ƃ̈ꎺ�ɕ����߂��j�����o�Y�����B 2�N��̊֓���k�Ђ̓V�Ђɂ܂���āA�e�q3�l�̐�������� ����邱�Ƃ��ł��������ł��B �����͌������C���̏��ƌ����܂������j�������̍����ōl�� �����@��̖��������悤�ɐ��^�ɍ炭�Ԃ��̂��̂̈����甲���� �����������ƍ����͎v���܂��B �u�厩�R�̗͂̑O�ɐl�̎q�́@�Ȃɂ���������ށ@�����F��Ղ��v �{�����@�F��33,5�p�@�㉺135�p�@�@�@��0301 |

|

|

|

|

�@�c�\��������H�|������@�b�j�T�O�Q�Q�@�@���� �c�\������1814�N�`1907�N�v�@����29�N(1896�N) 83�̂Ƃ��ɕ`�����A�H�|�����̐}�B ����͍��h�ŋ����B �@ ���@�F�@���{�F�^�e79�a�@����23�a�@��013 |

|

|

�@��ÊG���S�O�����e�����@�b�j�T�O�Q�T�@����s�� ���[�����X�ɂ��ӂꂽ�`���Ԃ�ő����̃t�@��������ÊG ���ł��S���ނɂ������̂������ł������S(���S)�̎O�����e�� �͒������Ǝv���܂�����͖��������H �������Ƃ����ꂽ�����̂���������ŔY�܂������G�ō��� �O������e���p�͂��F�C�����Ղ�I�@ ����V���̗ނ́A�S�ɋ����悤�ɐg��łڂ��Ƃ��������� ���ƊA���ׂĐl�Ԃ̑ď�����܂��߂����́B�@�@�L�V�� �m�n0014 �@�{�����@�F�c45�p�@��29,8cm�@����43,2cm�@����118�p |

|

|

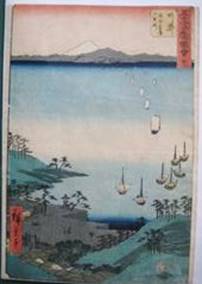

�@�L�d�\�O�������}��(�r��)�@�b�j�T�P�O�R�@�]�ˎ��� ���{������32�Ԗڂ̏h�꒬�i�r��j(���݂̓��C���V����) ���摜�̂悤�ɕl���̋߂��ɂ���֏���3�l���y�������Ă��� �}�Ɩ������ׂ��I����l�傩��o�čs���l�q���`����Ă���B ����h�������D���\���ǁA�x�m�R�����]�����i�ς̉��i�B �撠�ɂȂ��Ă����̂��H�ʼn�̍����ɕR��ʂ��ĒԂ������� �J���Ă��邪�A�F�ʂ��ǂ��c���Ă���̂Œ��x�͂悢���ނƂ��� ��A�摜�B�e���r�j�[���V�[�g�̏ォ��B�e�����̂ŕςȌ��� �f���Ă��܂����A���e�͂��B�@���34�Ԗڂ̓�������܂��v �@�ʼn�̎����@�F�@�c33,9cm�@��23,7�p�@�@�@�@��0031 |

|

|

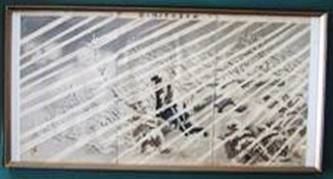

�@���ѐ��e(����)�ʼn��@�z���@�b�j�T�P�O�U�@�������� �@�Ō�̕����G�t�A�m�悪������Ă��������̉A�e����{�̔ʼn�Ɏ����ꂽ���Ƃ� �]������������e���́g�c���i(����)�U����̐}�h�@���Ⴋ�̒��ʼnE���ɓ��{�R�E�E�E �摜�ł͗ǂ������Ȃ�������ɢ�����̌R�ࣂ��`����A���ꂩ��n�܂�s��Ȑ킢�� �l�q��������ōI�݂ɕ`�ʂ��Ă���B

�@3����g�̔ʼn�ł��邪���e�̖���(��)���ǂ��\��Ă���B ���@�F�@�ʼn�̌����镔���̐��@�F�c36,5�p�@��70�p�F�z�̏c39,5cm�@��77,7�p�@��0038 |

|

|

�@���ѐ��e�ʼn�@�u���{���@�S��S�@�����̈�O� ���悿���@�@�@�@�@�b�j�T�P�P�O�@�@����37�N�� �@���{�Ō�̕����G�t ���ѐ��e���@�����푈���ނɂ��� ���{���@�S��S�@������̈�O��@���瓹�l�̂��Љ�ł��B �����悩�琴�e�|���`�Ȃ�u�|���`�G�v��`���悤�ɂȂ��� ���{�R���������������ƗL���V�ɂȂ��Ă���l�q�� �u���h���敗�Ɏd�グ���v������|���`�G�ʼn�ő�ϖ����A ���̃V���[�Y�A����ɂ͕S���L��ƕ��������A��c�s������ �}���ق�37���ۊǂ���Ă���B �z����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �{�����@�F�c35,5cm�@��23,7cm�@�@�@NO0012 |

|

|

�@��쓴���z�܊ό��}�@�b�j�T�O�Q�W�@�]�ˎ���@�ی�p�˔����� ��p�G�t�ł����x�͑�����ܑ�Ŗ��͈��M�A���t���M�̒j�A���_�v�M �̌����B�@��ɏ�����ꂽ�B����4�N(1821)�f�A50�ˁB �z�ܑ��i�قĂ�����j�͗B��A���݂����l���ŁA���̎l���R�̑m�� �_��i�������j�Ƃ������p�i����ꂽ�܂��������������đ�ɕ������B ��200�N�O�̃E�u�\���Ŗ{���ɂ͎���̒ɂ݂���܂��B 9���̏\�ܖ�A�\�O��ȂNj�C������ł���G�߂̏�����ɂ� �����Ă��ŁA�����v��������āA�l�i���A�~���ȉƒ��z���āA���^�� ��������Ƃ����A��ς����N���X�����悤�ł��B ���@�F�@�{���c86,3cm�@�{���̋�27,7�p�@�@NO0021 |

|

|

�@�F�J���u�߁v�V���N�X�N���[���@���a �@�����������ɂ���A���l�̋ɂ߂̃T�C�������ʂɕt���B �@���l�̔N�����t������B �z�̐��@�F�S��52cm�@�ő啝70cm�@�@���i���k�@ |

|

|

���c�_�@���a�́i�����j�@�b�j�T�O�R�P�@�@�@���� �������疾�������ɂ����Ă̏����̐l�ł����@���� ���s�ɐ��܂ꌋ���������v �A�q�Ǝ��ʁA�o�Ƃ��Ēm���@ �R���^�����ɏZ�ށB���̌�A���s�e�n��]�X�Ƃ��A�ӔN�A ����ΐ_���@�����Ɉڂ�Z�@�@��ʂ̎����̃A�b�v�摜 �@����䂭�@�E�E�E�����E�E�E �i���H���z�H�̂悤�ȕz�H�@���|���ɂȂ�B�@NO

0036 �搡�@�F��ʍ��E46.5�p�@��20,5�p�@����ĕ��@64�a |

|

���₢���킹�� �R�R���� �@�@�@�@�@�@�@�� |

|