赤羽駅-(高崎線)-高崎駅-(信越本線)-横川駅…碓氷峠鉄道文化むら-(碓氷峠トロッコ列車)-とうげのゆ駅…(アプトの道)…めがね橋…(アプトの道)…とうげのゆ駅…(アプトの道)…碓氷鉄道文化むら

本日の鉄道研究部の校外活動は、熊ノ平信号所から横川までのアプトの道散策と碓氷峠鉄道文化むらの見学です。赤羽駅に集合し、青春18きっぷを利用して高崎線、信越本線を乗り継いで、横川駅へ行きました。

JR関東バスに乗り、熊ノ平信号所近くの熊ノ平駐車場まで行く予定でした。本日の朝、横川付近で集中豪雨があり、予定していた関東バスが運休となりました。横川駅より電話でタクシーを頼みました。本日、上信越自動車道で交通規制があったので、国道18号線の下り線が大変な渋滞でした。タクシーが横川駅まで来られませんでした。

そこで、碓氷峠鉄道文化むらにあるぶんかむら駅からとうげのゆ駅まで碓氷峠トロッコ列車に乗りました。とうげのゆ駅からめがね橋まで、アプトの道2kmを歩きました。

アプトの道は、鉄道の廃線跡を利用した遊歩道です。1885年官設鉄道横川線、高崎駅-横川駅間が、1886~1888年にかけて官設鉄道直江津線、軽井沢駅-直江津駅間が開通し、東京と新潟を鉄道で結ぶことが計画されました。1893年に官営鉄道中山道線として横川駅-軽井沢駅間が開通しました。18の橋梁と26のトンネルがある11.2 kmの区間でした。当初は全区間が単線・非電化であり、中間に開設された熊ノ平給水給炭所で列車交換が行われました。

1901年には丸山信号所・矢ヶ崎信号所が開業し、横川駅-丸山信号所間と矢ヶ崎信号所-軽井沢駅間が複線区間となりました。1906年には熊ノ平給水給炭所が熊ノ平駅となりました。1909年には中山道線を含む高崎駅-新潟駅間が信越線(後の信越本線)となりました。横川駅-軽井沢駅間はトンネルによる煤煙が問題となりました。

1911年に横川駅付近に火力発電所が設置され、1912年に横川駅-軽井沢駅間は直流電化区間となりました。日本の国鉄の幹線としては初めての電化区間であり、当初の電圧は直流600Vで、第三軌条方式が採用されました。

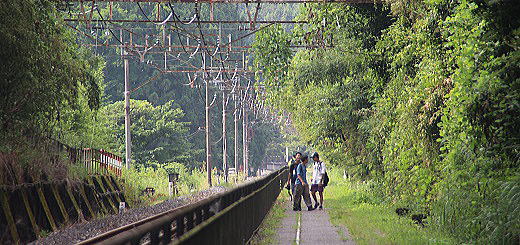

1963年に旧線のやや北側を並行するように新線が単線で開通しました。粘着式の新線は、電圧・集電方式を他の区間と同じ直流1500V・架空電車線方式になりました。

めがね橋(碓氷第3橋梁)は、碓氷川に架かる煉瓦造りの4連アーチ橋です。設計者は、日本学園が開校する3年前の1882年に鉄道作業局技師長としてイギリスから日本に招かれたイギリス人技師のパウナル (Charles Assheton Whately Pownall)と古川晴一です。1891年に着工し、1893年に竣工しました。信越本線が電化され、1963年に新線が建設され、アプト式鉄道が廃止されるまで使用されました。全長91 m、川底からの高さ31 m、使用された煉瓦は約200万個です。現存する煉瓦造りの橋の中では国内最大規模であり、1993年には「碓氷峠鉄道施設」として、他の4つの橋梁などとともに日本で初めて重要文化財に指定されました。めがね橋の近くに国道18号線旧道の駐車場があり、沢山の人で賑わっていました。

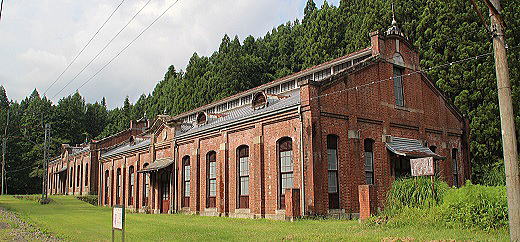

めがね橋を撮影した後、とうげのゆ駅までアプトの道を歩きました。とうげのゆ駅で一休みし、トロッコ列車を眺めてから、アプトの道を横川まで歩きました。途中、旧丸山変電所に立ち寄りました。旧丸山変電所は切妻屋根の建物が2連あり、軽井沢側にあるものが旧丸山変電所機械室、横川側にあるものが旧丸山変電所蓄電池室です。

1893年に横川より碓氷峠を越えて軽井沢へ至る区間が、蒸気機関車での鉄道として開通しました。11.2kmの区間に26のトンネルがあり、トンネル内に充満する蒸気機関車の煙により、乗務員の健康被害が問題となりました。健康被害の問題を解決するため、日本初の幹線電化による電気機関車が導入されました。電力供給のために、火力発電所や変電所が建設されました。旧丸山変電所は、その一つです。旧丸山変電所機械室には、回転変流機と変圧器が2基ずつあります。電気機関車が導入された時き、横川火力発電所から地下ケーブルで交流6600Ⅴの電気が送電され、旧丸山変電所で直流650Ⅴに変換されていました。1966年には新線がもう1線開通し、横川駅-軽井沢駅間は全区間が粘着式の運転による複線となり、丸山信号場・矢ヶ崎信号場は廃止されました。

しかし、新線も急勾配な区間なので、旅客列車・貨物列車の単独での運転はできず、補助機関車として2両1組としたEF63を常に連結して運行しました。勾配を登る横川駅から軽井沢駅への列車は押し上げ、勾配を下る軽井沢駅から横川駅への列車は発電ブレーキによる抑速ブレーキとなるという機能でした。必ず列車の横川駅側に2両の補助機関車が連結されました。

1997年、北陸新幹線が開通し、横川駅-軽井沢駅間が廃止される前に、鉄道研究部がこの横川駅の様子を撮影しに行きました。

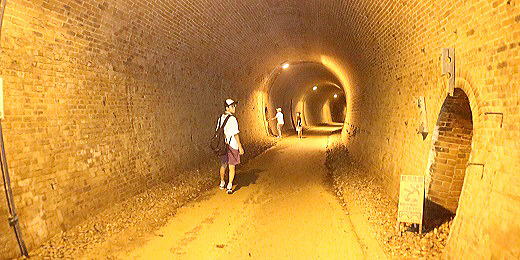

アプトの道は、横川駅を基点として、旧上り本線を経由し、丸山変電所、峠の湯、碓氷第三橋梁(めがね橋)を経て、旧熊ノ平信号場まで歩けます。碓氷峠鉄道文化むらから峠の湯までの2.6kmの区間は、アプトの道に併走する旧下り本線を利用してトロッコ列車が運転されています。部員たちは、蒸気機関車の煤煙対策の排気口のついたトンネル、耐震補強を加えたレンガ作りのめがね橋、丸山信号所跡、トロッコ列車、EF63形の運転などを眺めながらアプトの道を歩きました。