EHアンテナ

No2

写真2

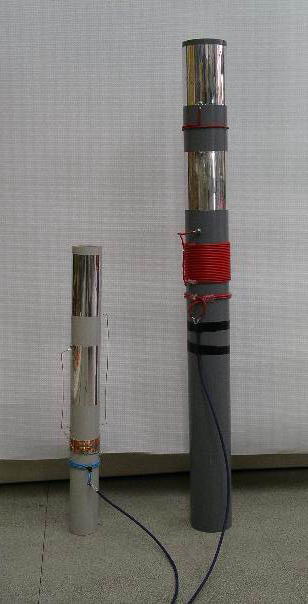

以上の結果より新たに作り直したのが写真(2)です。

14MHzはフェーシングコイルはしようしません。上下シリンダは前のままでチューニングコイルの巻き線は1.2m/m程度の銅線をスペース巻に変更しました。

写真(3)はチューニングコイル部分のクローズアップです。巻き数は15回半程度になりました。共振周波数はディップメーターをチューニングコイルの巻き終わり部分(下側シリンダに接続する側)に結合させ測定します。この時RX等でディップメーターの実際の周波数をチェックしてください。

大まかには、コイルの巻き数を増減して、細かい調整はチューニングコイルの巻き終わり側リード線の位置を変えて(寝かしたり起こしたり)合わしこみます。

希望する周波数に合えば次は同軸ケーブルを接続するリンクコイルです。

まず2Tで試してみました。MFJアナライザでインピーダンスを測定します。

共振周波数のままリンクコイルを上下(チュウニングコイルに近ずけたり離したりする)してRs(輻射抵抗)が50Ωに成るかXs(リアクタンス)が0になるかを調べます。

Xsは低くなりますがRsも25Ω程度でした。

次にリンクコイルを3〜4Tにして同様に試して見ます。

4Tでチューニングコイルとリンクコイルの間が25m/m程度でうまく整合できました14.150MHzを中心に14.115MHz〜14.165MHzの50KHzがSWR=2以内でした。

これを基にして次は7MHz用の製作です。

写真3 給電部

写真(4)は作り直した7MHzと14MHzのEHアンテナです、7MHzのデータは図(E)の通りです。

7MHzに使用した線材は全て1.6φIV線です。赤色の線しか手持ちが無かったためですがちょっとはでになりました。

14MH用を調整中に上側シリンダとチューニングコイルを接続するリード線と下側シリンダの間隔が少しでもずれると共振周波数が大幅に変化するため7MHz用では上下シリンダとチューニングコイルとのリード線はパイプの内側を通し外部の影響が少なくなるようにしました。このため非常にすっきりしています。7.05MHzを中心に7.03〜7.07MHzまでSWR=2以下に収まりました。大きさの割には帯域は比較的広いようです。

いよいよ実際に飛ぶのか?次回のおたのしみです。

(別にもう一本7MH用をローカル局でテストしてもらっています。)

写真4

写真5 7MHz給電部

図E 7MHzデーター

ここのリード線の位置を変えて微調整します。

↑

ここのリード線の遊びの部分で周波数を微調整します。

↓

試験中リンクコイルと同軸ケーブルを1:1のバランで平衡不平衡の変換をしてから接続すると同軸ケーブルの影響は殆ど無くなるようです。オリジナルでは同軸の外側にも電波が乗るため1/2λの整数倍のケーブルを接続する事になっつています。しかしEMIから考えると同軸の外側に電波が乗れば当然輻射が考えられ、EHアンテナはEMIが少ないとの説明に矛盾をかんじます。オリジナルの同軸ケーブルの接続は高周波的なグランド位置が明確でなく強引繋ぎ込んでいるように思えます、同軸ケーブルのタップの位置で共振点が狂ったり、共振点を調整するとタップ位置変えなければならないというのもこれが原因でないかと浅知恵でかんがえます。

このリンクコイルとバランの組み合わせは共振周波数と出力インピーダンスの調整が別々に出来て同軸ケーブルの長さの影響や同軸の外側に電波が乗るということは解決できると思います

追記 H16/05/08

1:1のバランを通して同軸ケーブルを接続する

⇒