組み立て手順のメモ

以下の文の原典の著作権はdiyautotune.comに帰属し、本文の日本語訳の著作権はShinji Suzuki が有します。本訳文は個人の趣味として翻訳したものを公開したものであり、第三者が翻訳文を使用することにより生じた損害に関してShinji Suuzki は関知しません。

組み立て説明書:

http://www.diyautotune.com/diypnp/

http://www.diyautotune.com/diypnp/docs.htm

http://www.diyautotune.com/diypnp/docs/diypnpb55/b55_adapter_board_assembly.html

http://www.diyautotune.com/diypnp/downloads/diypnp_setup.xls

追加の回路

・IACステッパー化

DIYPNP Upgrade: Stepper IAC driver mod kit ×1

http://www.diyautotune.com/diypnp/docs1_5/proto_area.html

・イグニッションIC追加

DIYPNP Upgrade: BIP373 Ignition Module and Heatsink Kit ×1

基本的に基板のシルク印刷に部品名が印刷されているので、部品を半田付けするだけ。

1.はじめに

http://www.diyautotune.com/diypnp/docs.html#1overview

DIYPNPボードはエンジン マネジメント システム(EMS)を自分で組立て接続させるものです。 DIYPNPキットの中心となる部分は、数多くの機能を実現する拡張ボードとしてメインボード上に搭載されるマイクロスカートモジュールMicroSquirtModuleであり、それが実現する機能は、ダイレクトコイルコントロール、ブーストコントロール、ノックコントロール、幾つかの汎用的な入出力です。

この文書の中で行われる指示の大部分が、あなたが使用するMS2/Extraのコードをバージョン2.1.0以上と仮定しています。

〜中略〜

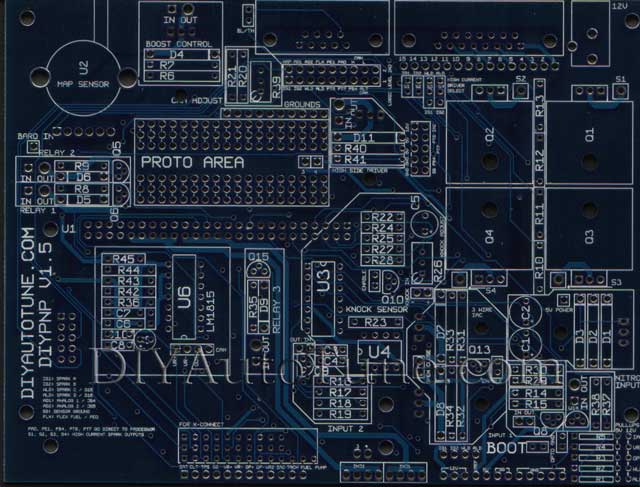

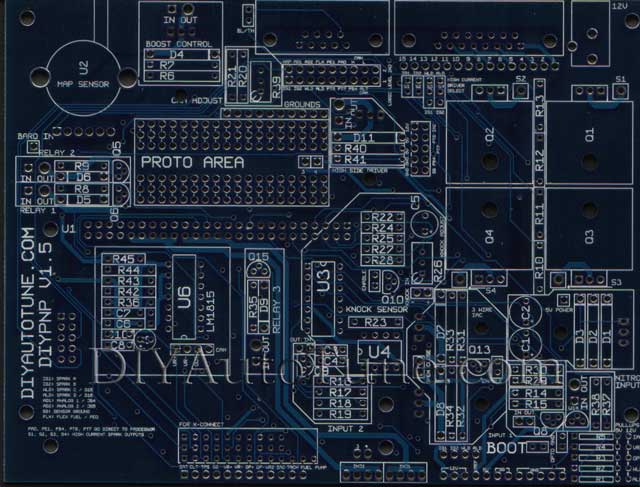

2.概要

まず最初に、特徴を調べましょう。ボードの核心部分はMicro Squirt Module Boardです。このボード上にはプロセッサ、幾つものセンサ入力回路、2つのインジェクタドライバがあり、各インジェクタドライバは低インピーダンスインジェクタで1個、高インピーダンスインジェクタならば4個まで駆動できます。

mMicroSquirt Moduleが搭載されるメインボードは、一般的なエンジンを動作させるために必要な機能を実現する回路を追加し、さらにボードにない機能を実現するための回路を追加する配線することが可能です。

3ワイヤのIAC制御、12V入出力、外部リレー制御などの機能をV1.5DIYPNPのメインボードに追加することができます。

疲れました。興味のある方は自動翻訳で読んでください。

http://www.excite.co.jp/world/english/web/

---------------------------------------------------

メインボードの組立て

1.抵抗の組込み

exclude 以下の抵抗以外は組み付ける

・R1〜R5

・R26(ノックセンサ調整半固定抵抗)

・R39(カムシャフト信号調整)

R20,R21は使い方により異なります。

使用モデルの搭載指示書で指定していなければ、搭載の必要はありません。

note

プルアップ抵抗として追加抵抗が準備されていることに注意が必要です。

R1〜R5の位置の抵抗が改造のために確実に使われます。

2.ダイオードの組込み

シルクスクリーンで印刷されている帯の向きに注意して全てのダイオードを組み込みます。

3.イグニッション出力アンプの配線接続

イグニッション出力に大電流が必要な場合(外部にイグニションアンプがないときだけQ1〜Q4を使います)それぞれの出力の近傍にある”ENABLE”ジャンパを追加します。

4.ICの組込み

ICのU3,U4,U6を組み込みます。IC端部の凹みを基板のシルク印刷の凹みにあわせます。

5.コンデンサの組込み

コンデンサのC3,C4,C6,C7,C8,C9,C10を組込みます。

note

C9,C10はシルク印刷が穴と被って見えにくくなっています。

C10がC8の上にある向きのときにC9はC8の隣にある丸の中にあります。

C9は極性があり、部品足部分の+マークとシルク印刷の+マークをあわせて組み込みます。他のコンデンサはこのステップで組み込みます。

6.トランジスタの組込み

トランジスタ Q5,Q6,Q8,Q9,Q10,Q13〜Q15を組込みます。輪郭がないトランジスタの場合は平坦側は印刷の三角形の長い側面へ向けます。

7.パワートランジスタの組込み

パワートランジスタU5,Q7,Q11,Q12,Q17を全て基板の裏面に組込みます。ヒートシンクコンパウンドを基板の金属露出部分に少量塗り、半田付け前に付属の部品(ビス、ワッシャとナット)で固定します。

8.半固定抵抗の組込み

半固定抵抗R26を組込みます。調整用ネジ部分の向きはシルク印刷にあわせます。

もしR39を使用するなら同様に組込みます。

9.タンタル電解コンデンサの組込み

コンデンサC1,C2,C5を組込みます。これらのコンデンサは極性があります。コンデンサの+リード線は基板の■ランドに挿入します。

10.圧力センサの組込み

圧力センサU2を組込みます。圧力センサは圧力取り入れ口がMicroSquirtModuleが搭載される位置とは反対向き(=口が基板外向き)に取り付けます。リード線は基板の表面で90度の曲げられます。#1ピンを示す凹みのあるリード線は基板の■ランドの穴に挿入します。

Note

もしMapDaddy(外付けMAPセンサ)を使用するなら、MapDaddyの出力ピンからの信号線をメイン基板上にシルク印刷されている”BARO IN”という穴に接続します。

MAPセンサは付属のナイロンボルト、ナットで固定します。

11.D-SUBコネクタ、電源ジャックの組込み

D-SUBコネクタ DB9,DB15と12Vの電源ジャックを組込みます。

12.イグニッション出力アンプの組込み

あなたのキットにイグニッション出力アンプであるQ1〜Q4があるときは、ヒートシンクコンパウンドを用いて組込みます。

Note

ほとんどのイグニション出力はQ1〜Q4を必要としません。

Bosch55ピンECUの場合Q1は含まれていますがQ2〜Q4はありません。

日本電装とJECSのキットはQ1〜Q4はありません。

これらは直接コイルを駆動することになると追加されるでしょう。

13.基板取り付けスペーサの組込み

六角スペーサをメイン基板に組込みます。メイン基板の下からビス・ワッシャを通してスペーサを固定します。締め過ぎて基板を割らないように注意してください。

MicroSquirtModuleの上方2箇所と下方1箇所の穴と一致するように組み込みたい。メインボードでは上方2箇所の穴はわかりやすい位置にあり、下方の穴は”Sensor In"という表示の近くにあります

(訳者註:”INPUT2"というシルク印刷の右上)

14.ヘッダー(ピン列)の組込み

MicroSquirtModuleをメイン基板に取り付けるための2つのヘッダーを組込みます。これらはヘッダーを基板と同じ平面になるように半田付けする必要があります。もし、斜めに組み込むと対向するヘッダと勘合しないでしょう。

以下のような単純な方法です。

1.メス50ピン(25ピン×2列)ヘッダとオス50ピン(25ピン×2列)ヘッダを噛み合わせます。

同様にメス10ピン(5ピン×2列)ヘッダとオス10ピン(5ピン×2列)ヘッダを噛み合わせます。

2.これらのメス側をメイン基板に挿入します。

オス/メスの区別は、オスはピンの周囲がプラスチックで囲われているもの、メスはピンを受ける部分がプラスチックでモールドされているものです。

3.もう一つの視点はどのように組み込むかです。

ヘッダー側面のキー溝をMicroSquirtModuleの内側に向いているか確認します。

まだ半田付けはしません。

4.今置いたヘッダのピンがMicroSquirtModule基板の穴を通るように調整して、モジュールを六角スペーサ上に置きます。

まだ確実ではなく、半田付けはしません。

5.六角スペーサにビスを入れてモジュール基板を固定します。これが六角スペーサを用いてMicroSquirtModuleとメイン基板でヘッダを確実固定する方法で、半田付けの際に動くことはありません。

6.今度はメス10ピン(5ピン×2列)ヘッダとオス10ピン(5ピン×2列)ヘッダを半田付けします。

MicroSquirtModuleの上側からとメイン基板の裏側から半田付けします。

15.アダプターボードの組込み

ほとんどのアダプターボード(ECUハーネスのコネクタボード)は組立ては楽です。付属のビス・ナットで固定しその後コネクタをメインボードへ半田付けするだけです。例外は回路が組み込まれていたり、アダプターボードが二つある場合です。それらアダプターボードはそれぞれの指示があります。

( 日本電装52ピン、Delphi56ピン、Ford60ピン)

ファームウェアのロード

ファームウェアはBowling&Grippo またはMS2/ExtraをDIYPNPに搭載することができます。MS2/Extraは、DIYPNPの機能をより多く設定することが可能です。

ソフトウェアダウンロードページで必要なソフトウェアを見つけることができます。

ファームウェアのコードをボードに転送するために、ボード上のブートジャンパが必要です。

メイン基板の(右)下側に”BOOT”とシルク印刷されたジャンパピンがあります。

MS2/Extraのコードをロードするための手順

1.両方のピンの間にブートジャンパを置く。

2.DIYPNPをシリアルケーブルを通してPCに接続する。

3.DIYPNPの電源を投入する。車上でファームウェアをロードする際は、必ずイグニションコイルとインジェクタのカプラを抜いておく。

4.PCのProgram Files/MegaSquirt/ フォルダを開く

DIYPNPのロードしたいファームウェアが格納されているMS2Extra フォルダを開く。もし、Megatuneやほかの制御ソフトウェアが実行されているときは、それを閉じます。

5.以下のファイルを実行する。

download-MS2-firmware.bat

6.このプログラムはファームウェアをロードする際に、幾つかの質問をします。

MicroSquirtを持っているか、ならびに使用するCOMポート。

標準B&Gファームウェアからアップデートする指定。

−注意!−

フルサイズのMegasquirtのためのMS2/Extraをロードするとイグニション出力に問題を起こし、あなたのイグニションシステムにダメージを与える可能性があります

。MicroSquirt用のファームウェアをロードしてください。

7.あなたがブートジャンパを抜き、電源をダウンし、再度電源を投入した時点でそのプログラムは新しいブートローダーをロードするでしょう。

続けるために一度キーを押すとそのユーティリティはMS2/Extraのコードをロードし続けるでしょう。

”verification has succeeded”というメッセージが表示されて終了します。

このあと、MegaTuneかTunerStudioでDIYPNPに接続できます。

〜Bowling&Grippoの場合は省略〜

詳しくはここを参照

http://www.diyautotune.com/diypnp/docs1_5/loading_firmware.html

メインボード組込み上の注意 Assembly Notes

エンジンの要求機能によって異なる組立て指示について説明します。

(プジョー用として作る場合は、ブートローダジャンパ以外の設定は不要です)

U3:

U3はノックセンサーまたはON/OFF入力のどちらかを使用する場合に取り付ける必要があります。

プルアップ抵抗:

プルアップ抵抗は幾つかの入力もしくは出力に使用できます。

以下にそれぞれのプルアップ抵抗のの動作を示します。

・R1:加速表示LED(ALED)用プルアップ

”ALED”から表示出力を駆動するときに使用します。

メイン基板上のBIP370には、5Vの穴位置に100Ωの抵抗を使用します。

100Ωのプルアップ抵抗はここでは一般的ですが、外部の表示モジュールを使用する場合は異なる抵抗値が必要になる可能性があります。

・R2:ウォーミングアップ表示LED(WLED)用プルアップ

”WLED”からの表示出力を駆動するときに使用します。

メイン基板上のBIP370には、5Vの穴位置に100Ωの抵抗を使用します。

100Ωのプルアップ抵抗はここでは一般的ですが、外部の表示モジュールを使用する場合は異なる抵抗値が必要になる可能性があります。

・R3:光結合型センサ用プルアップ

ホール素子または光結合型などの”オープンコレクタ形”と呼ばれる出力形式のセンサを用いる場合に使用します。

最適な抵抗値はセンサに依存します。

アプリケーションノートで値を指定していない場合は試行錯誤する必要があります。

一般的に、12Vのセンサでは1kΩから、5Vセンサでは470Ωから調整を始めます。

・R4:VR2用プルアップ

ホール素子または光結合型のカムシャフトポジションセンサを用いるときに使用します。

ほとんどのホール素子または光結合型のセンサは5Vの穴位置に470Ωの抵抗で良く動作するでしょう。

・R5:IACプルアップ/フライバックダイオード

ブーストコントロール出力としてIAC出力を使用するときには5Vの穴位置に100Ωの抵抗を使用します。

PWMアイドルバルブの制御のためにPWM IAC出力として使用するときには12Vの穴位置にダイオード1N4001を挿入します。

MAPセンサ:オンボード圧力センサ

センサのリード線の外側に凹みがあるピンをメインボードの取り付け位置の■ランドに挿入します。

オプションとして4気圧のセンサを使用するときにはオプションセンサの圧力出力ピンをBARO-INというシルク印刷された穴に接続します。

リレー:リレーコイル駆動回路(3回路)

”IN”ピンに5Vが入力されているときは”OUT"ピンはグランド電位となっています。”IN”ピンはブースト制御やニトロ制御等を行うときにはPT6,PT7,PA0に接続されるでしょう。

信号”WLED”、”ALED”はリレーコイルを駆動可能です。しかし、リレーコイルを駆動可能ですが、リレー回路に接続することは望ましくありません。

数種類のイグニションモジュール(例えばホンダなど)は通常のイグニション出力よりもリレー回路出力を通してトリガさせたほうが良い。 これらのリレー回路を使用するときには、シルク印刷で”IG1”または”IG2”と表示されている信号をリレー制御入力ピンに入力する必要があります。イグニションモジュールは通常、入力ピンが論理グランウンドに接地したときにこのリレーによってトリガされます。

ブーストコントロール:

ブースト制御用のFETは”PT6”,”PT7”,”PA0”,”IAC”信号出力でコントロール可能です。

”IAC”出力を使用するときはプルアップエリアの”IAC”の場所(R5)の100Ωの抵抗を接続します。出力信号の極性は反転になります。”PT6”,”PT7”,”PA0”信号は反転しません。

DB9シリアルコネクタ:

オプションとして、シルク印刷で”BL/TH”と印刷されたジャンパピンを接続することで、シリアルコネクタの#9ピンに+5Vを供給することができます。これによりBluetoothもしくは他のワイヤレスアダプタへの電源供給として使用することができます。

(、Bluetoothシリアルアダプタを使用するときには便利かもしれません)

いくつかのシリアル機器(Megaviewのような)は#9ピンをグラウンドに接地しているため、これらの機器を使う際にはこのジャンパを撤去します。

DB15コネクタ:

現状のハーネスでは取り出せない信号を出力可能です。

コネクタを見て上の列のピンはイグニション電流やブースト制御出力のような大電流信号を接続可能です。

大電流イグニションドライバ: (オンボード4回路、外付け2回路)

(プジョー用として作る場合は、別のコネクタボードにある回路を使用します)

これは信号名で”IGN1”〜”IGN4”と名づけます。(メインボード上のシルク印刷では表示されていません)

ドライバトランジスタであるBIP373は、内蔵電流と温度の制限により、10Aでイグニションコイルを駆動できます。

”IGN3”を使用する場合はプルアップエリアの”R2”の場所の5V穴に100Ωの抵抗を接続します。

”IGN4”を使用する場合はプルアップエリアの”R1”の場所の5V穴に100Ωの抵抗を接続します。

(これによりALED出力機能、WLED出力機能は失われます)

それぞれの出力はシルク印刷で”S1”〜”S4”と四角く囲った印刷がされている穴から出力します。

各トランジスタにはヒートシンクが付きますがマイカ絶縁シートは不要です。ケースに組み込んだときにはケースと接触しないように注意してください。(普通に組めば接触はしません)

オンボードの大電流ドライバを使用するとき、シルク印刷で”High Current Driver Select”と印刷されているジャンパピンを接続します。(DB15コネクタの下側)

使用方法により接続が異なります。

4つの制御信号(シルク印刷で”IG1”,”IG2”,”WLD”,”ALD”)と4つのドライバ出力(シルク印刷で”S1”〜”S4”)があります。

・点火信号が1本必要な場合は、”IG1”とS1”をそれぞれ対となるように接続します。

・2つの独立したタイミングの点火信号が各1本(計2本)必要な場合は、”IG1”,”IG2”とS1”,”S2”をそれぞれ対となるように接続します。

・2つの独立したタイミングの点火信号が各2本(計4本)必要な場合は、”IG1”,”IG2”とS1”,”S2”、”IG1”,”IG2”とS3”,”S4”をそれぞれ対となるように接続します。

・3つの独立したタイミングの点火信号が各1本(計3本)必要な場合は、”IG1”,”IG2”,”WLD”とS1”,”S2”,”S3”をそれぞれ対となるように接続します。

・4つの独立したタイミングの点火信号が各1本(計4本)必要な場合は、”IG1”,”IG2”,”WLD”,”ALD”と”S1”〜”S4”をそれぞれ対となるように接続します。

Opto Ground ジャンパ:光センサを使用するときのみ

光センサを使用する場合はプルアップエリアの”R4”の近くにあるシルク印刷で”OPTO GND”と印刷されている場所のジャンパピン間を接続します。

光センサを使用しない場合(ジャンパエリアの”R3”にプルアップ抵抗がない場合はこの接続は不要です。

ブートローダージャンパ:ファームウェアのロード時に使用

ブートローダージャンパはメインボードの右下のシルク印刷で”INPUT1”の下側に”BOOT”と印刷されています。ここにプルオフジャンパを置き、ブートローダモードでECUにファームウェアをロードする際にジャンパを挿入します。ファームウェアのダウンロード以外は1本のピンにジャンパを引っ掛けておきます。

INPUT1とINPUT2:保護回路

この回路は誤配線からプロセッサを保護するバッファを内蔵する入力回路です。 入力ピンをグラウンドに接続したときに出力ピンはグラウンドを基準とした5Vを出力します。

Nitrous Input:ニトロ入力

この入力回路は12Vで動作します。INピン入力信号が5V〜12Vのとき出力は0V、INピンに接続がない場合の出力は5Vになります。

3Wire IAC:アイドルコントロールバルブの形式の違いによる設定

メインボード右中段下側のQ13近くにある”Enable”と印刷されているジャンパを接続して出力を使用可能にします。IACバルブのopen側に”OPEN”ピンを接続し、IACバルブのclose側に”CLOSE”ピンを接続します。

High side Driver:

この回路はINピンが接地したときにパワーリレーかソレノイドに12Vで5A以上供給します。 IN端子には”FIDLE”,”WLED”か”ALED”出力を直接配線できます。 リレー回路(Relay1〜3)の出力をこの回路のINピンを駆動することも可能です。 ハイサイドドライバを必要とする回路例は、ホンダVTECソレノイドとGMのネンリョウポンプリレーです。

Cam Adjust:

これはカムポジションセンサ入力”VR2”の閾値電圧を変更するものです。

メインボード左上のある”R20”と”R21”に関して、”R20”は閾値電圧を上げ、”R21”は閾値電圧を下げ、”R39”は両方に調整可能です。

もし、使用するセンサについての情報があるなら、”R21”,”R21”の両方をドキュメントに記載の固定抵抗値に半田付けしてください。 例えば、日本電装のイグナイタの多くは”R21”に51kΩ、”R20”は接続なしで動作します。

もし、トリガに問題があり、自分で調整する場合は、”R21”,”R21”を接続せず、”R39”を組込みノイズのない信号を得るように必要に応じて調整します。

LM1815:クランクシャフトポジションセンサの入力回路IC

このICはメイン基板の中央左寄りにあり、クランクセンサ”VR”の出力を”VR+”と”VR−”に接続することにより矩形波を出力するものです。 この回路の出力を”VR2”回路に入力する場合は、単純にこの回路の出力”OUT”を”CAM”の穴を接続します。 ”C6”と”C7”の隣にある印のないジャンパは、多くの場合インストールされるべきで、ピン#14に接地すべきです。