![]()

縄文の稲作と植生破壊 その4

プラントオパールの検出

![]()

| イネ科の植物は細胞組織の中に非晶質の珪酸をため込んで、それがしばしば化石として残ります。これを「植物珪酸体(プラントオパール)」と言いますが、その形から元のイネ科植物がわかります。そこで、KaP-ⅡB亜帯のイネ科花粉が多産する試料に含まれる植物珪酸体を細野衛さんに調べていただきました。 |

|

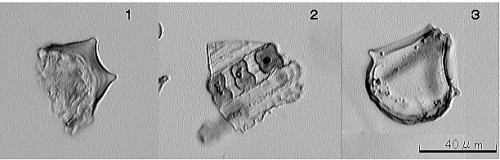

| イネ起源植物珪酸体(細野衛氏提供) 1:頴の表皮細胞起源 2:短細胞起源の亜鈴状のイネ型(単粒子と長軸が葉脈に直交し配列した組織片:2) 3:葉身部の機動細胞起源のファン型 |

| その結果、この試料にはメダケ属ネザサ節とシバ属の植物珪酸体がたくさん含まれ、その中に混じって、イネ起源と考えられる植物珪酸体が少量含まれることがわかりました。これらのことは明らかにこの層準の堆積期に、イネの栽培が行われていたことを示しています。しかし水田土壌には通常、1gあたり5000個を越えるイネの植物珪酸体が含まれるのに比べて、その産出量は極めて少なく、この場所が稲の栽培の場であったとは考えにくいとのコメントもいただきました(細野ほか,2004)。 そういえばボーリングコアのこの層準は、木本泥炭層に挟まった中粒砂の薄層です。その厚さはわずか2cmほどしかなく、水田の耕土であったとは思えません。とすれば、イネの植物珪酸体や花粉化石はどこか勝田川の上流域から流されてきて、この場所に積もったものではないでしょうか。この層準のマツ属花粉の多産は、森林植生の人為的な破壊とマツ二次林の拡大を示しますから、その過程で裸地が増加し、土壌の不安定化と浸食を招いて、低地に粗粒の堆積物がもたらされたのではないかと思います。KaP-IIB亜帯の花粉化石群集で示されるマツ二次林の拡大と稲作は、試料採取地点の上流域で生じた現象と考えた方が良さそうです。破壊されたはずの植生が徐々に回復する過程が見られず、次のKaP-IIC亜帯で元のKaP-IIA亜帯とほとんど同じ植生が、いきなり成立するように見えるのもこのためでしょう。 |

![]()