| イネ Oryza sativa L. | |

|

|

| 八千代市佐山 |

| 左が開花直後のイネである。頴(「えい」 後に籾殻になる部分)が二つに分かれ、それまで内部にあった雄しべが外に飛び出して花粉をまき散らす。雌しべは頴内にあって外から見えにくいが、写真では頴の裂け目から二つに分かれた柱頭の先が見え、既に花粉が付着している。イネは風媒花だが、開花時に自家受粉することが多い。開花後2~3時間で頴は閉じられ、雄しべだけが外に取り残されている姿(右の写真)を見ることは多い。右の写真で頴の先端に着いた針状のものは「苞」(のげ)で、イネでは退化して短くなっている。 稲作の始まりは弥生時代から言われているが、縄文中期からイネのプラントオパールが見つかっているし、八千代市でも縄文後期の約3500年前からイネ属の化石花粉が産出する。 |

|

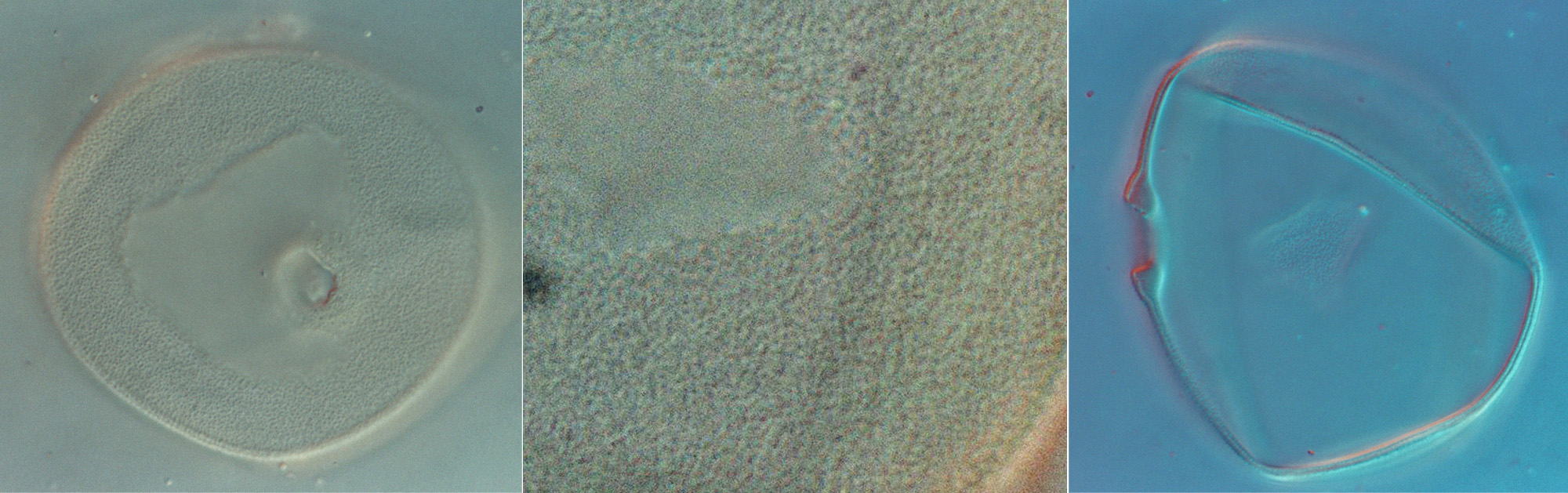

| イネ花粉の表面模様と発芽孔(微分干渉像) | 表面模様の拡大(微分干渉像) | 発芽孔の断面(微分干渉像) |

| イネ属花粉の表面模様は比較的粒の大きな突起と粒の小さな突起が混在し、中村(1980)のⅢ型である。発芽孔周囲の外側への突き出しは大きく、花粉膜は厚い。 |

| 花粉リストへ戻る |