イボクサは稲作の渡来にともなってもたらされた、史前帰化植物と言われてる(前川,1943)。帰化植物は通常、その渡来の年代が比較的新しく、そのおおよその年代がわかっており、都市周辺の荒れ地など、新しい文化にともなう植生破壊地域(つまり都市周辺)でよりよく生育している。これに対して、古い文化の植生破壊地域(主として耕地面およびその周辺などの農耕地域)でのみ見られ、本来の自然植生中や新しい植生破壊地域では見られない一群の植物が「史前帰化植物」である。史前帰化植物は有史以前の古い時代に農耕の伝来にともなって帰化した植物で、稲作の渡来にともなう史前帰化植物としてイボクサ以外に、カナムグラ、イヌタデ、スベリヒユ、キクモ、ヨモギ、オナモミ、チガヤ、エノコログサ、コナギ、など81種があげられている。

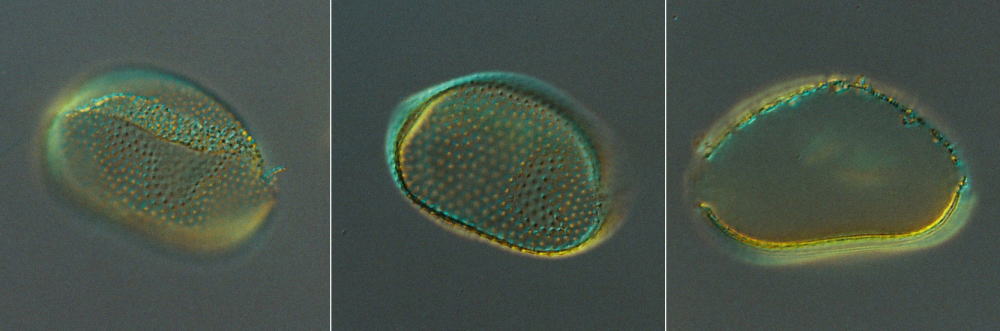

勝田川低地の花粉分析で、縄文後・晩期の地層からイネ属やソバ属、マツ属(ニヨウマツ類)などの花粉化石に伴ってイボクサ属やミズアオイ属の花粉化石が出現することがわかったのは10年ほど前のことである。そんなわけでイボクサ属の花粉とは「旧知の仲」だったのだが、その花を知ったのはつい最近である。決して褒められた話ではないのだが、このようなことは花粉分析をやっていると時々あることで、そんな時はいつも、「お噂はカネガネ・・・・」と挨拶をして済ませている。 |