![]()

赤土の中の巨大噴火(1)

−東京軽石層(Tp)

![]()

|

|

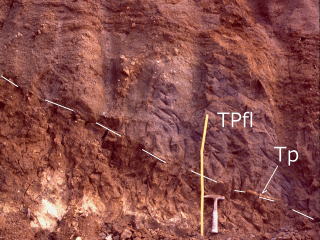

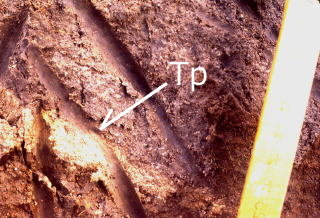

東京軽石層は、武蔵野ローム層の最下部に、10〜20cmの厚さで挟まっています。遠くから見ると、層状に白く見えるだけですが、近づいて表面を削ると、径1〜2mmの軽石が密集した、径数cm〜10cmの固まりが並んでいる様子を観察することができます。 |

|

|

|

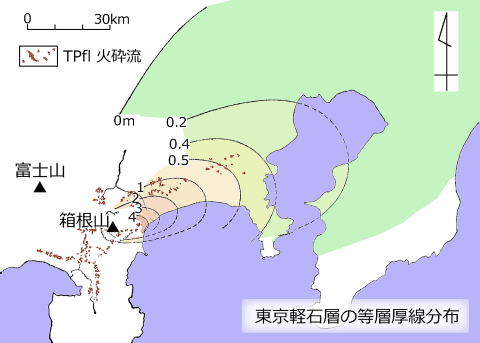

東京軽石層は、5万年前の箱根山の噴出物です。箱根山の山体が陥没し、カルデラと外輪山を作った出来事は2度あったと考えられていますが、東京軽石層は、その第2期カルデラの形成に伴って噴出した火砕流(TPfl火砕流)の流下に先立って、降下した軽石層だと言われています(町田,1971)。この噴火の初期には、マグマだまりに溜まった高圧の火山ガスのために、背の高い噴煙の柱が噴出し、それが南関東一円に降下して東京軽石層を積もらせます。引き続いて、多量のマグマが火山ガスを噴き出しながら噴出し、背の低い噴煙柱が形成された直後、崩れ落ちて周囲に流下したものが、TPfl火砕流です。 |

|

|

|

| 上の写真は、横浜市郊外、泉区緑園都市の宅地造成現場で見つけたTPfl火砕流です。ローム層を谷状に削り込んだ凹地を埋めて、暗灰色の火砕流堆積物が堆積しています。よく見ると、その下底部に薄く、オレンジ色の軽石層が挟まれていました。一度積もった東京軽石層が、流下するTPfl火砕流によって削り取られて、かろうじてその一部が残されたものでしょう。箱根山からここまで70kmあまり、この時の噴火がいかに激しいものであったかが覗われます。 | |

![]()