![]()

赤土の中の巨大噴火(1)

-姶良-Tn火山灰(AT)

![]()

|

| ロームの固まりをつぶしながら水に溶き、泥水状態にして、沈降速度の差を利用して、粘土や泥を除くと砂粒状の鉱物の粒が得られます。姶良-Tn火山灰について同様なことをすると、カンラン石や輝石など、富士山起源の鉱物粒に混じって、電球の破片のような透明な火山グラスの破片がたくさん入っています。これは「バブルウォール型火山グラス」と呼ばれている、噴火の際に急激に圧力が低下したために、マグマが激しく泡立って生じた、「泡の破片」です。 |

|

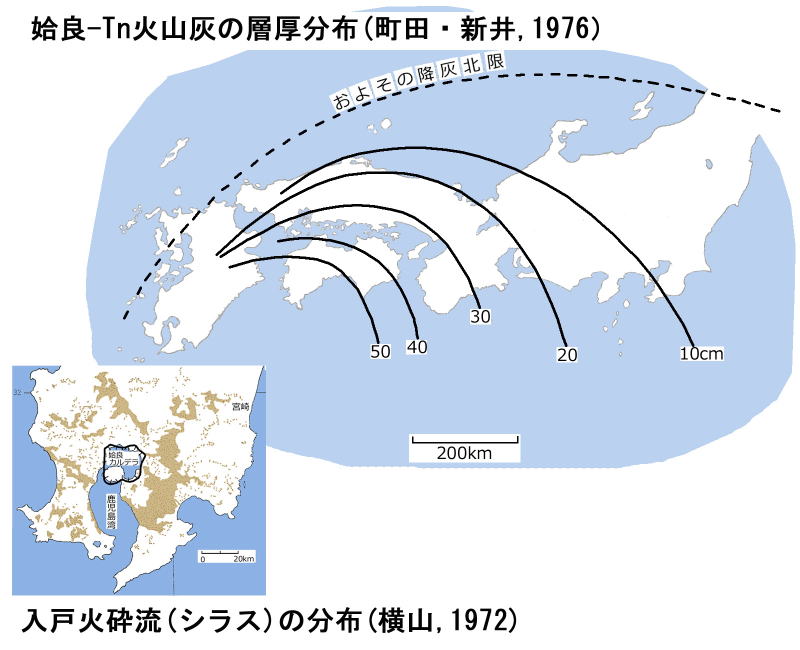

| 同じ火山グラスを主体とする火山灰は、本州以南のほぼ日本全国に広く分布し、南に行くほど厚く積もっています。上の写真は鹿児島県国分市(現在は霧島市)の「シラス」の崖です。「シラス」は鹿児島湾の周りに、比高100mほどの台地を作る火砕流堆積物(入戸火砕流)ですが、この中にもバブルウォール型火山グラスが大量に含まれています。 |

|

|

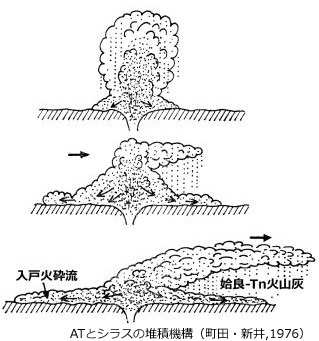

| ATとシラスのできかたを明らかにしたのは、町田洋・新井房雄のお二人です。それによると、今から2.4万年前、鹿児島湾奥、姶良カルデラが大爆発を起こしました。カルデラ底全面から噴出したマグマは海水と触れ合って激しく泡立ち、非常に背の高い噴煙柱を作ります。その噴煙の頂部が上空の偏西風に流されて東へとばされ、降り積もったのが、姶良-Tn火山灰だと考えられています。一方、噴煙の中・下部は崩れ落ち、高温の灰かぐら流となって周囲に広がります。これが入戸火砕流(シラス)です。その流動時の厚さは、北側にある霧島山を越えて、宮崎平野に達していますから、1000mを越えていたと言われています。この時の噴火の噴出物の総量は200?を越え、富士山が8万年かかって噴出したテフラの総量に匹敵します。 |

![]()