陸化の進行と地殻変動

![]()

陸化の進行と地殻変動

![]()

|

|

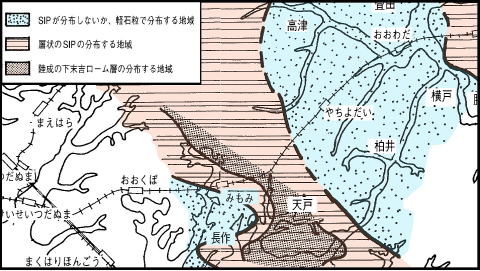

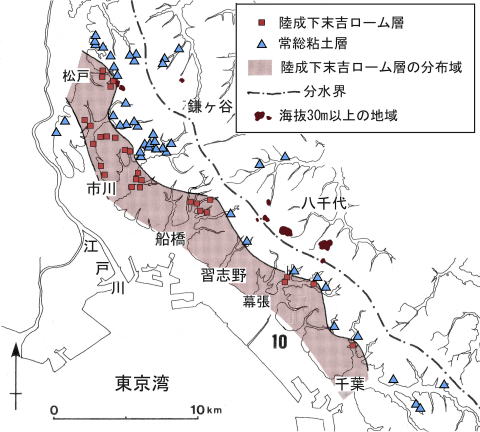

| 常総粘土層の最上部は、やや緑がかった、白〜灰色の石けん状の粘土層です。この粘土層は、湿地堆積の火山灰層で、水との化学反応の結果、粘土化したものと言われています。しかし、花見川下流域の、千葉市天戸〜長作付近にはこの粘土層は見られず、かわりに赤土状のローム層が分布しています。この地層は「下末吉ローム層」と呼ばれる、常総粘土層と同時期に降下した火山灰が、乾いた陸上に堆積したものです。このことは、古東京湾の海退後、まだ湿地環境が残っていた他の地域に対して、天戸〜長作周辺地域の乾陸化が先行したことを示しています。しかし、この地域は現在の分水界地域の横戸〜柏井周辺よりも、南に下がった東京湾よりにあります。海抜高度も20m前後で、分水界地域よりも10m近く低くなっています。横戸〜柏井周辺には層状のSIPは分布しません。天戸〜長作周辺に対して、分水界地域の離水時期が遅れたことは明かです。離水は最も高い場所から進むはずなので、当時は長作〜天戸周辺の方が高かったことになります。 |

|

|

|

|

![]()