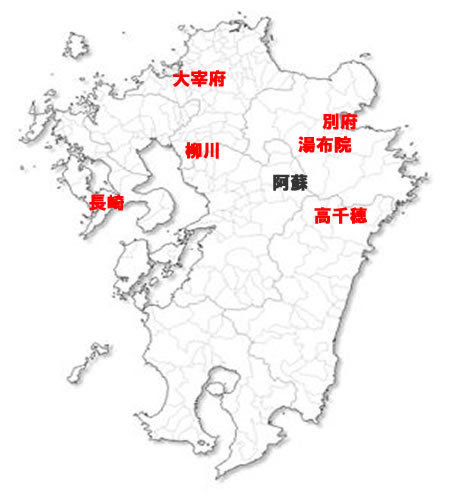

九州旅行編 2018年9月29日から3泊4日、30数年ぶりの北九州旅行をしました。九州本土はひと通り、観光したつもりですが、「高千穂峡」・「湯布院」を観光が今回の目的です。そして、残念ながら台風24号の影響で「柳川の川下り」や天安河原」がゆっくりできなかったのが残念でした。 |

|||||||||||||||

|

九州7県の人口・面積 (約)人口 (約)面積k㎡ 1.福岡県 5,072(百万人) 4,977 2.熊本県 1,817(百万人) 7,405 3.鹿児島県 1,706(百万人) 9,188 4.長崎県 1,427(百万人) 4,105 5.大分県 1,196(百万人) 6,339 6.宮崎県 1,135(百万人) 7,736 7.佐賀県 850(百万人) 2,440 九州地方は日本の西部に位置し、7県に 構成されていて九州地方の総人口は 約13,200千万人で東京都の人口と ほぼ同規模の数値であり、全国総人口 に占める九州地方人口の割合は約10.3% である。 |

||||||||||||||

|

|||||||||||||||