|

||||

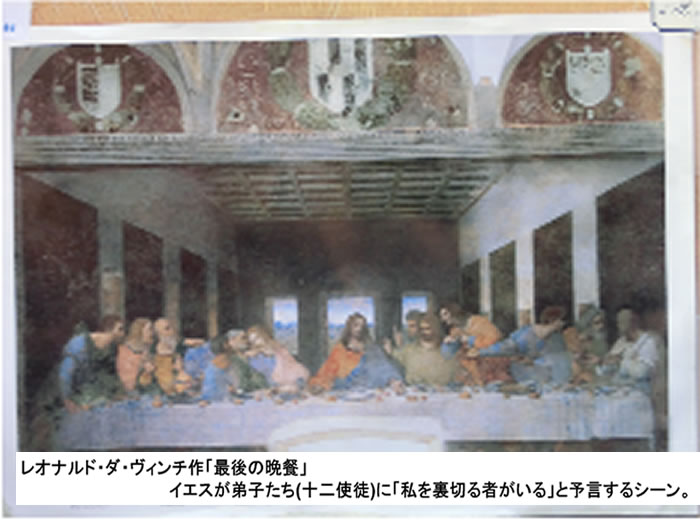

イタリア編

2012年10月18日~27日の10日間、ローマ・ナポリ~カプリ島~アルベロベッロ~アマルフィ~フィレンツェ~ピサ~ヴェネチア~ベローナ~ミラノとイタリアの中央から南から北へと縦断しました。 目的は世界遺産の「ベネチア」・「フィレンツエ歴史地区」・「ローマ歴史地区(バチカン)」・「アルベロベッロ」・「サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(最後の晩餐)」を見ることです。成田国際空港から約12時間半のフライト。日本より小さい国土面積でありながら、世界遺産47個と日本の16個の3倍近くあり、世界一多い国である。そんな日本より小さいイタリアとは云え、実質8日間のい欲張りツアー。天候に恵まれ。充実した旅行でした。次回のイタリアに来ることないと感じたのか?帰国の日に、空港会社のトラブルで8時間遅延のお陰でミラノのドゥオモやスカラ座をゆっく見学が出来ました。

←サン・ピエトロ広場

1667年にベルニーニのデザインより完成したもの。長径200mの楕円形は大聖堂が両腕を伸ばして信者を抱擁するかのような形をとっている。回廊の上には、ベルニーニの弟子が制作した140の聖人像が立つ。春の復活祭には世界から20万人の信者が集まる。

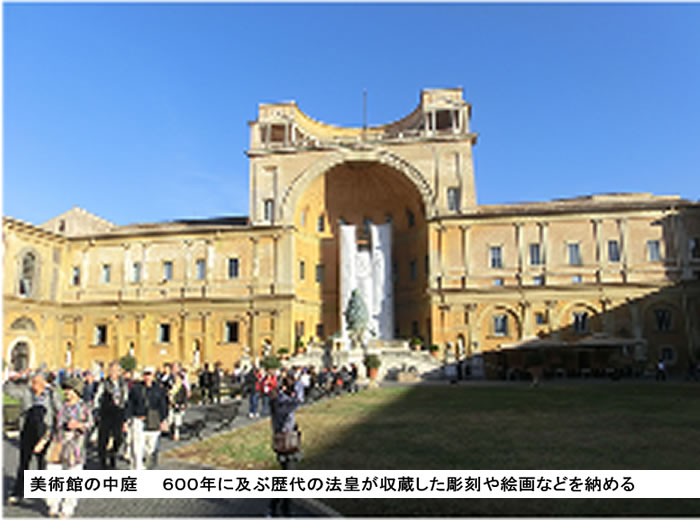

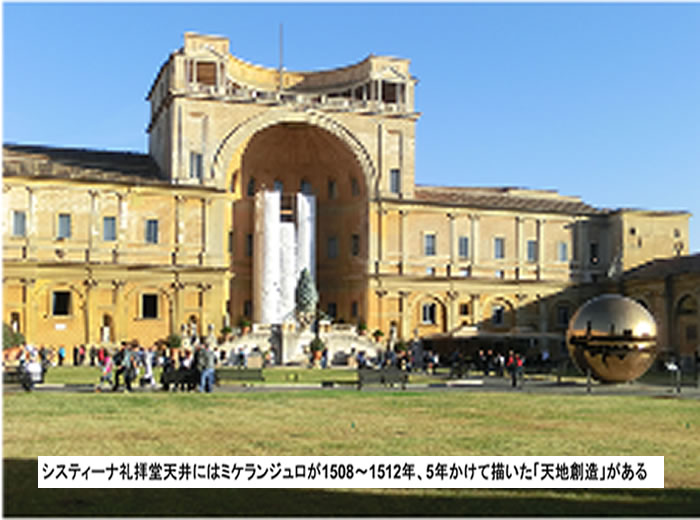

ヴァチカン美術館の中庭→

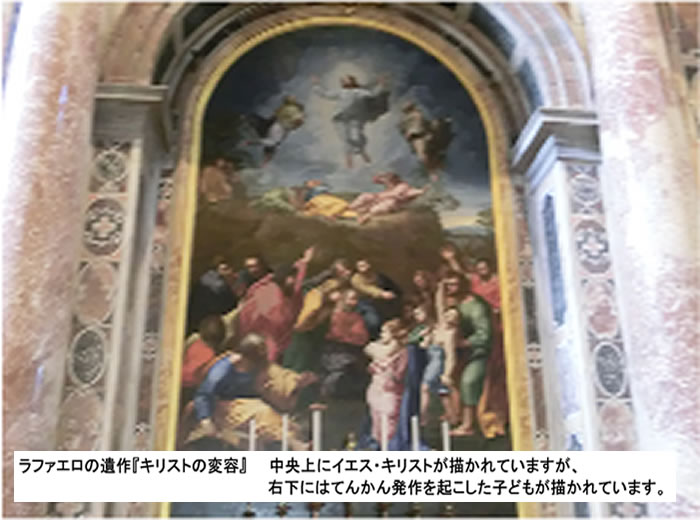

24の美術館と博物館。140の部屋、大小の礼拝堂、図書館などからなり、600年に及ぶ歴代の法皇が収蔵した彫刻や絵画などの美術館を納める。システィーナ礼拝堂天井の「天地創造」は法皇ユリウス2世の希望でミケランジエロが1508年~1512年に5年かけて描いた。彼が60年代の時、パウルス3世のために描いた「最後の審判」やカラヴァッジヨ作「キリストの埋葬」がある。

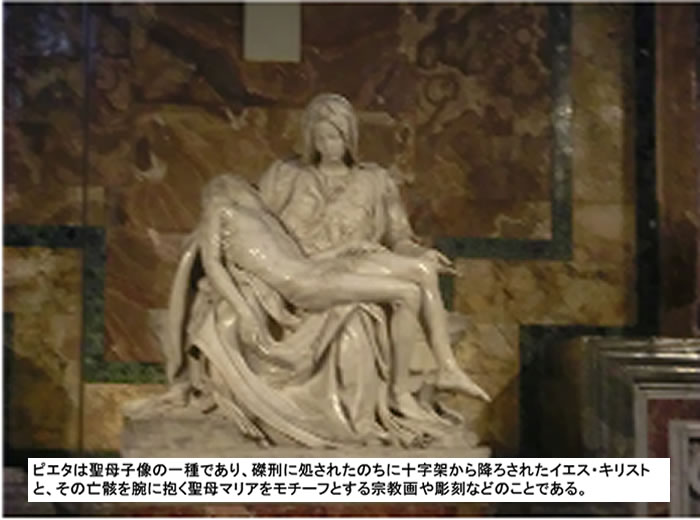

←ミケランジエロのピエタ

ピエタ(イタリア語;Pieta、哀れみ・慈悲などの意)とは聖母子像のうち、死んで十字架から降ろされたキリストを抱く母マリア(聖母マリア)の彫刻や絵の事を指す。沢山の芸術家がピエタを制作しており、中でもミケランジエロが25歳の1499年に完成させた。

ベルニーニのブロンズの天蓋→

教皇は、新しい祭壇がブロンズ製の巨大な天蓋(バルダッキーノ)に覆われることを望んでおり、ベルニーニの手により1624年~33年にバルベリーニ家の紋章である蜂がちりばめられたらせん状の円柱をもつブロンズの巨大天蓋が、大理石の台の上に設置された。

←コロッセオ

72年にウエスパシアヌス帝が手がけ、80年にテイトゥス帝が完成させた高さ57m、4階建てのの巨大な円形競技場。そのスケールは現代の15階建てビルに四敵する。当時は収容人員5万人以上の観客席があり、6世紀前半まで使われた。地下に猛獣の檻があって、猛獣と剣闘士や、又は、剣闘士同士の冷酷な対決が行われた。

真実の口→

映画「ローマの休日」でお馴染みの真実の口は「サンタ・マリア・イン・コスメデイン教会」の入り口左にある。「嘘をつく人間がこの口に手を入れると抜けない」という伝説だが・・・・ 実際は排水口の蓋だったと云われている。

←スペンイン広場

17世紀にスペイン大使館があったので、この名前がついた。階段前にベルニーニの父の作の「舟の噴水(バルカッチャの泉)」があり、その奥にあるスペイン階段(137段)はトリニタ・デイ・モンテイ教会への参道になる。

トレヴィの泉→

肩越しにコインを投げると再びローマを訪れることが出来る、というエピソードが有名だが・・・トレヴィとは、「三叉路」の意味で泉の前から3本の道が延びているのがネーミングの由来。法皇クレメンス12世主催の噴水コンクールで優勝したニコラ・サルヴィが背後の宮殿を巧み借景として取り入れ、海神ネプチューンとトリトンがダイナミックした設計で完成は1762年である。

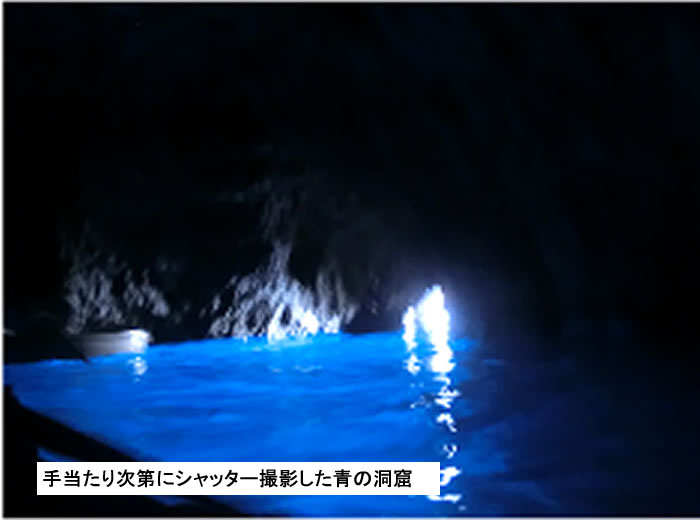

←カプリ島「青の洞窟」→

カプリ島はティレニア海に浮かぶ島の一つでナポリから約30㎞南に位置する。船で1時間ほどの人口1,200人の小さな島。古代ローマ皇帝たちの別荘地で皇帝デイベリウスは島の風光に魅せられ、最後の10年間を過ごした場所。マリーナ・グランデから船で渡り、小型のボートに乗換え、波のタイミングをはかって、小さな入り口から洞窟内に入る。予想外に広い内部の海水は光の屈折で神秘的な青い色に変化し感動的な空間を感じる。

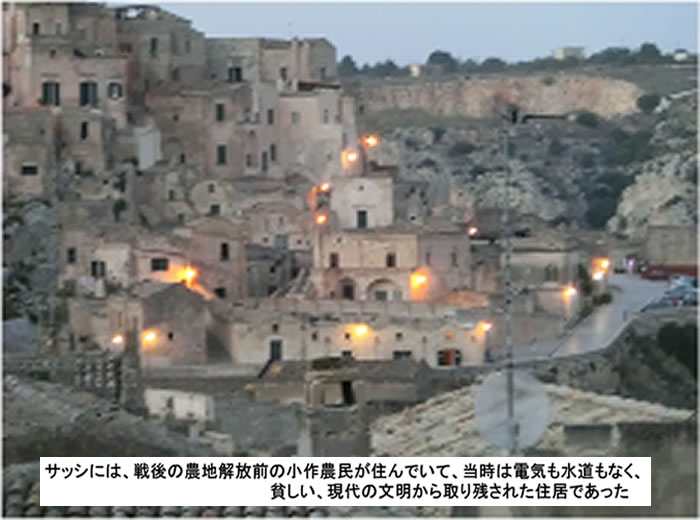

←マテーラ

マテーラのあるグラヴィナ渓谷は石灰岩の浸食により造成され、渓谷にはこのサッシ(洞窟住居)が何層にも重なって存在している。この洞窟がいつ頃から作られたか不明だが、8世紀から13世紀にかけて、東方からイスラム勢力を逃れた修道僧が住み着き、130以上の洞窟住居を構えたと云われている。

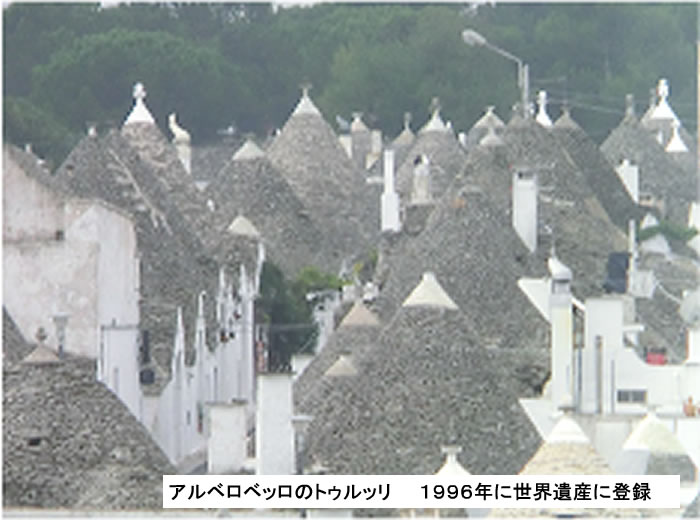

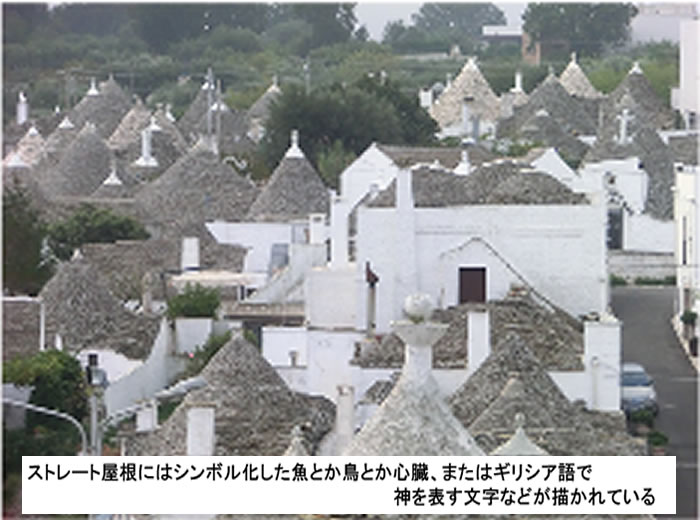

アルベロベッロのトゥルッリ→

南イタリアのプッリャ州のアルベロベッロに、キノコのような形のとんがり屋根のトゥルッリという家がが集まっている。15世紀末、この町を支配していたアクアヴィーバ伯爵が、当時のナホリ王が家の数によって税金を取っていたのを、逆手にとって税金をごまかすために、すぐ解体できる家づくりでトゥルッリが生まれた。

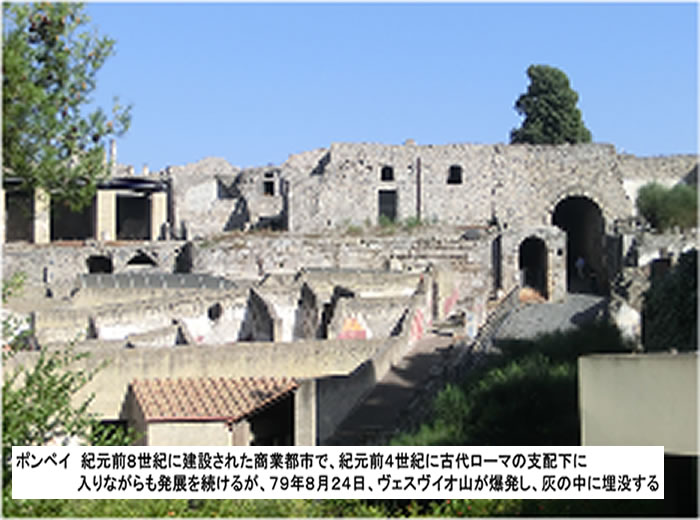

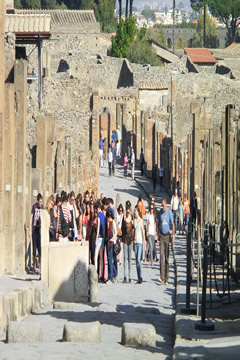

←ポンペイ

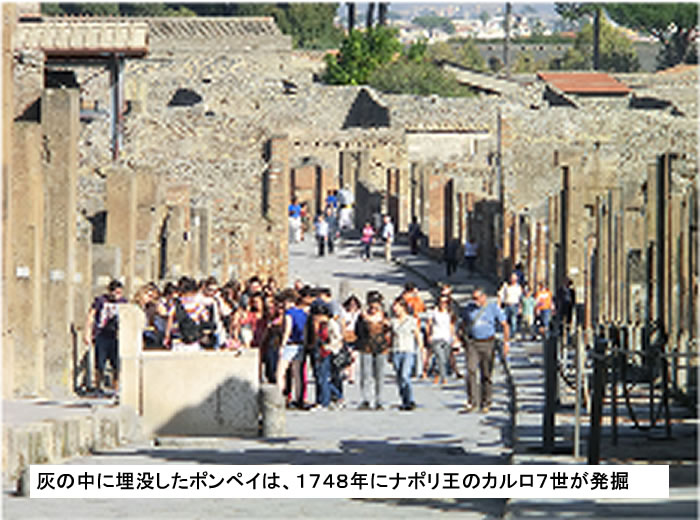

紀元前8世紀に建設された商業都市でナポリの南東23㎞に位置する港町。紀元前4世紀に古代ローマの支配下に入りながれも発展を続けていたが、79年8月24日、ヴェエヴィオ山が突如、爆発して町は灰の中に埋没。しばらく、存在が忘れていたが、1748年にナポリ王のカルロフ7世が発掘。遺跡として蘇り、円形競技場やアポロン神殿・野外劇場・音楽室・公衆浴場・大邸宅など当時の町と犠牲者の姿も発掘された。

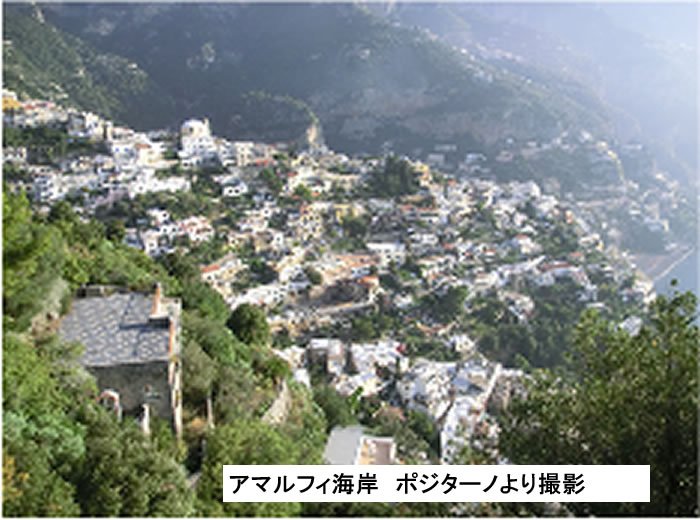

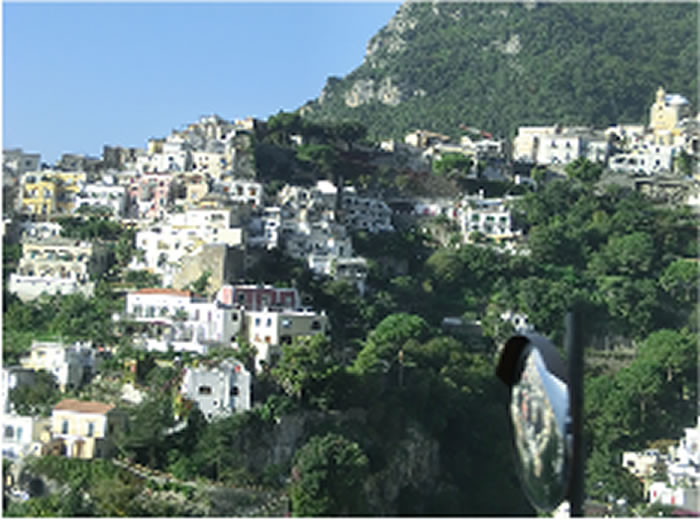

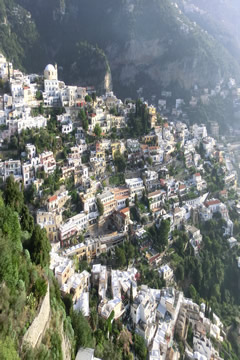

アマルフィ→

ソレントとサレルノを結ぶ全長約30㎞の海岸線。ポジターノより撮影。

←エメラルドの洞窟

アマルフィ海岸ドライブの途中に立ち寄ったエメラルドの洞窟。カプリ島の青の洞窟に比べ、ゆったりとして洞窟内を一周と云ってもそんなに広くはないがエメラルドに光り輝くく水面が見えてくる。

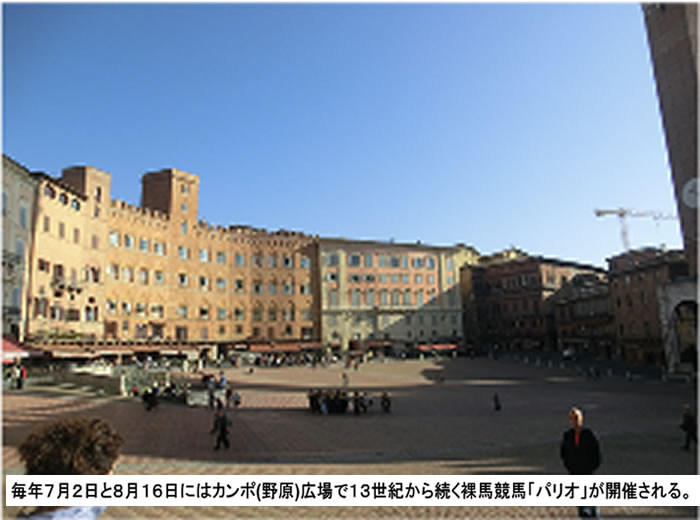

シエナ→

トスカーナの丘陵地帯の中心3つの丘の上にある約5万人の町で、旧市街地は13から14世紀から同じ模様を見せている。また、糸杉とぶどう畑に囲まれた古いたたずまいを残す町でもある。まさに絵の具のSienna色。幾重にも交差する細い路々や階段は中世を思わせる。

←カンポ広場(シエナ)

世界一美しいカンポ広場。シエナは元々はローマはローマの植民地で7世紀からカッシア街道の要所であり、商業と金融で繁栄したが、1559年にメデイチ家を君主とするトスカーナ大公国に併合され、城塞が築かれた。毎年7月2日と8月16日にカンポ(野原)広場で13世紀から続く裸馬競馬「パリオ」が開催される。

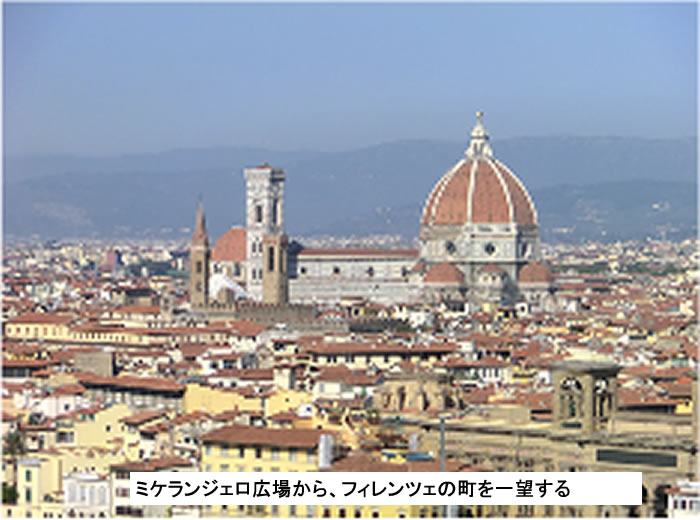

ウフィッツイ美術館から→

美術館の館内撮影禁止は残念でしたが、ヴァザーリーの廊下の窓越しからヴェッキオ橋である。ウフィッツイ美術館は元はコジモ1世が総合庁舎として造った建物。1581年にフランチェスコ1世の執務室の一部を美術館にし、メデイチ家が収集した3万点の絵画を所蔵する。

←ピサ斜塔

白大理石の美しい柱列で囲まれた斜塔は、ドゥオーモの付属鐘桜として、建築家ポナンノ・ピサーノの手によって1173年に着工され、途中に地盤沈下で傾くがそのまま続けて1350年に完成した。傾いたこの塔の高さは北側で55.22m・南側で54.52mとその差は70㎝。16世紀末にピサ大学で数学教授をしていたガリレオ・ガリレイが「落体の法則」の実験をした。

ヴェネチア(溜息の橋)→

ドゥカーレ宮の地下牢獄は満水時には水牢になったり、この橋を渡ると2度とこの世に戻ってこらないと云われ、橋の小窓からこの世に別れを惜しみ「溜息」をういたという。

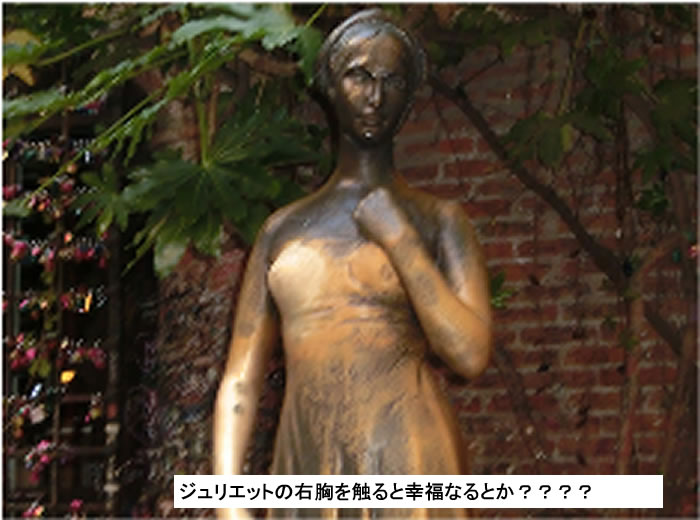

←ヴェローナのジュリエットの銅像

シェイクスピアの悲劇「ロミオとジェリエット」の舞台となったヴェローナ。実際のところ、シェイクスピアはヴェローナを訪れることがなく、彼の作品中のふたりは創作された人物。ジュリエットの像の右胸に触ると幸せな結婚が出来ると言われ、右胸は剥げている。

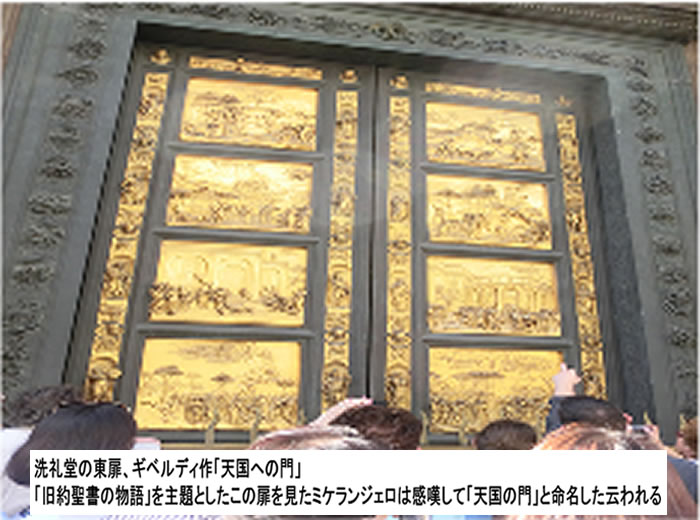

ドゥオモ→

ミラノの商店街「ガッレリーア・ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世」を抜けると幅が約93m・奥行約158m、総面積約1万1700㎡の大聖堂。1386年から約500年を費やし、1813年に完成した。天を突き刺すように伸びる135本も尖塔と天井を飾るステンドグラスは、ゴシック建築の一大傑作と称えられている。