|

||||

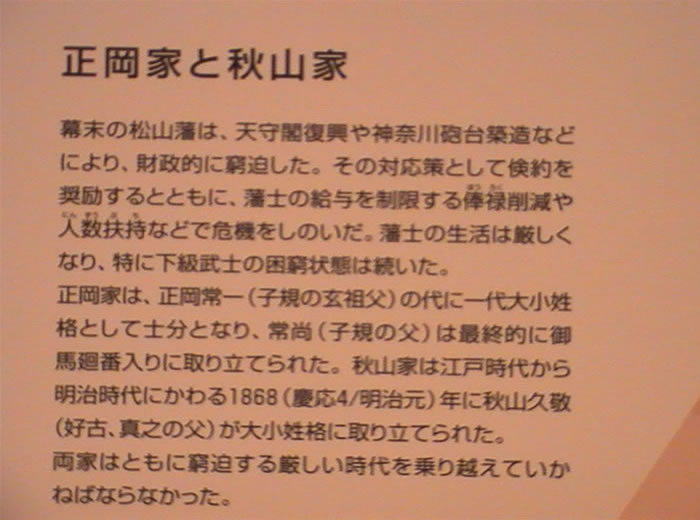

巐崙椃峴曇

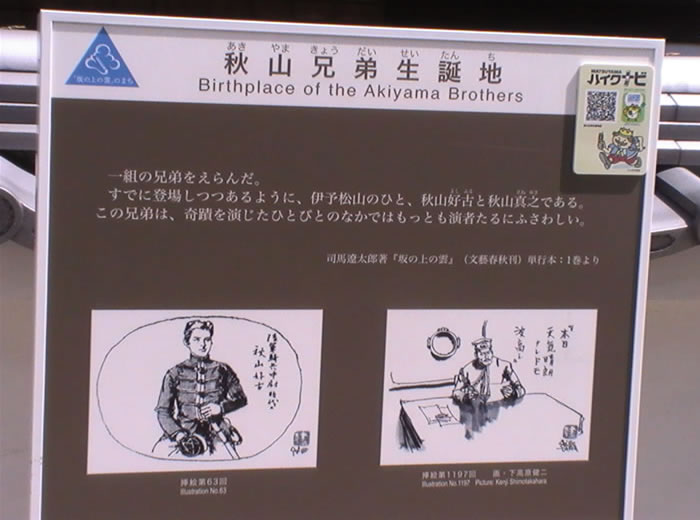

俀侽侾侽擭7寧1俆擔乣俈寧18擔偺俁攽係擔偺巐崙椃峴偱偡丅俶俫俲偺亂棿攏揱亃傗亂嶁偺忋偺塤亃偲榖戣偑懡偔丄係侽擭慜偺崅峑廋妛椃峴偺巚偄弌偲廳側偭偰亂摽搰嬻峘乣崅抦乣懌悹枽乣徏嶳嬻峘亃偺奿埨壙奿偺僣傾乕偵嶲壛偟傑偟偨丅崄愳導(嬥搧斾梾媨)丒摽搰導(偐偢傜嫶)丒崅抦導(巐枩廫愳)丒垽昋導(偟傑側傒奀摴)偲巐崙係導傪傔偖傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偦偟偰丄巐崙敧廫敧僇強亂曊楬亃偵偮偄偰曌嫮偵側傝傑偟偨丅侾俀侽侽擭慜偵峅朄戝巘偑廋峴偟偨懌愓傪偨偳傞弰楃偺椃傪亂曊楬亃偲尵偄丄慡峴掱偼栺侾係侽侽倠倣偵傕媦傃丄曕偔偲40偐傜60擔丄幵偱傕10擔偼偐偐傞偲偄偆丅垻攇(摽搰)偺23儠帥傪亂敪怱亖怣嬄怱傪偍偙偡亃丒搚嵅(崅抦)偺16儠帥傪亂廋峴亖怱傪棊偪拝偐偣惛恑偡傞亃丒埳梊(垽昋)偺26儠帥傪亂曥採亖屽傝傪傂傜偔丒柪偄偐傜栚妎傔傞亃丒嶿婒(崄愳)偺23儠帥傪亂煾炏亖偡傋偰斚擸偑側偔側傝丄偦傟偵傛傞嬈傗椫夢偑丄側偔側偭偨忬懺亃偺摴応偲傛傇丅柺敀偄榖偑忨亂嬥崉忨亃偼嫶傪搉傞帪偼嫶偺忋偱忨傪撍偄偰偼偄偗側偄偲偺帠丅(棟桼偼戝巘條偑嫶偺壓偱栰廻偟偨偙偲偐傜)

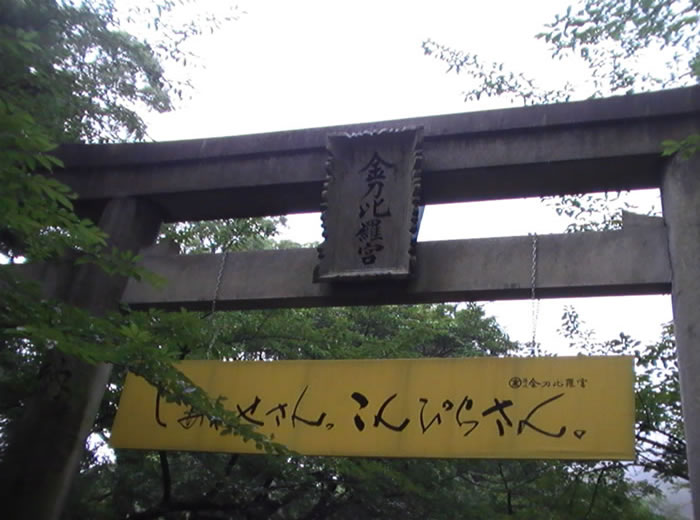

仼嬥搧斾梾媨(屼杮媨)丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乬堦惗偵堦搙偼偙傫傄傜嶲傝乭偲偄傢傟丄奀偺恄條偲偟偰傕抦傜傟傞嬥斾梾媨丅庡嵳恄偵戝暔庡柦偲悞摽揤峜傪傑偮傝丄屲崚朙忰傗彜攧斏惙側偳暆峀偄屼棙塿偑偁傞偲偄傢傟傞丅愇抜偺挿偝傕桳柤偱屼杮媨傑偱偼785抜丅偝傜偵俆俉俁抜傪搊偭偰偨偳傝拝偔偺偑亂尩嵃恄幮亃偱尩嵃旻柦偑傑偮傜傟偰偄傞丅

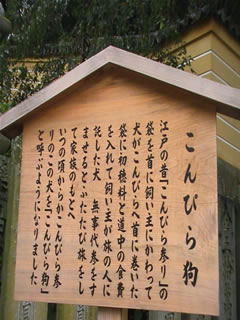

偙傫傄傜嬬仺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂峕屗帪戙丄弾柉偺摬傟偩偭偨偙傫傄傜嶲傝丅墦曽偱偍嶲傝偵峴偗側偄庡恖偵戙傢偭偰帞偄將偵偍嶲傝傪偝偣傞丅亂戙嶲將亃偲偄偆晽廗偑偁偭偨丅

仼偐偢傜嫶仺

嶳偵帺惗偡傞僔儔僋僠僇僘儔傪曇傫偱壦偗傜傟偨栺挿偝45m丒栺暆2倣偺捿嫶丅暯壠偺棊恖偑捛庤傪愨偮偨傔偵峫埬偟偨偲揱偊傜傟丄崙偺廳梫桳宍柉懓暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丅堦曕摜傒弌偡偛偲偵懌尦偑偒偟傒丄晽偵備傜備傜偲梙傜傟偰僗儕儖枮揰丅

仼嶁杮棿攏仺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懸朷偺宩昹偺亂嶁杮棿攏亃偺摵憸傪尒偰姶寖偟丄徍榓俁擭偵寶偰傜傟丄愴帪拞偼丄擔杮偺摵憸偼晲婍丒抏栻偵巊梡偝傟偨帪婜(幚嵺丄崅抦忛偺斅奯戅彆偺摵憸偼嫆弌偝傟)偵傕丄偐偐傢傜偢擔杮偺奀孯憂巒幰偲偟偰晄摦偺抧埵側偺偐丄庤晅偐偢偺傑傑偱廔傢偭偨偲僶僗丒僈僀僪偝傫偺愢柧傪暦偒丄棿攏偺執戝偝傪擔杮恖偑塱偔懜宧丒庴偗宲偑傟偰偄傞偲姶偠傑偟偨丅

仼嵅揷偺捑壓嫶仺

捑壓嫶偲偼愳偺憹悈帪偵悈拞偵捑傓傛偆偵愝寁偝傟偨嫶偺偙偲丅戜晽傗晽偵尒晳傢傟偨嵺丄悈埑傪庴偗偵偔偔偡傞偨傔偵棑姳偑側偄偺偑摿挜丅巐枩廫愳偲巟棳偵壦偐傞捑壓嫶偼47杮偁傞丅

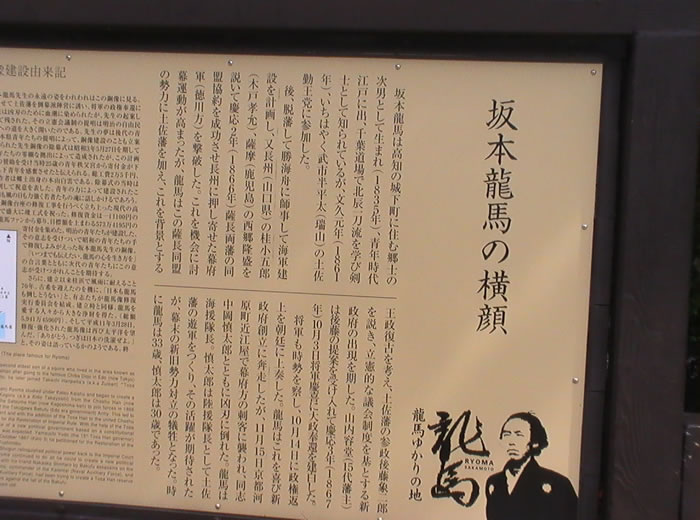

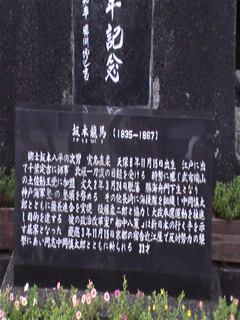

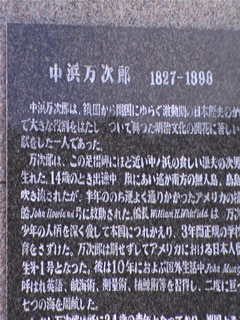

仼拞昹枩師榊仺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僕儑儞枩師榊偼 搚嵅偺崙懌悹枽拞偺昹乮崅抦導搚嵅惔悈巗乯偵昻偟偄嫏巘偺師抝偲偟偰惗傑傟丄1841擭乮揤曐侾俀乯14嵨偺偲偒丄塅嵅塝偐傜偐偮偍嫏偵弌偰憳擄偟丄拠娫5恖偲偲傕偵埳摛彅搰偺柍恖搰偵昜拝偟偨丅側傫偲偐偟偰柦傪偮側偓丄昚拝屻143擔偵偟偰丄塣椙偔傾儊儕僇偺曔寏慏僕儑儞z乕儔儞僪崋偵媬弌偝傟偨丅 枩師榊偼丄慏挿偐傜丂塸岅傪嫵偊傜傟丄昚棳幰僕儑儞儅儞偲偟偰偦偺柤傪巆偟偨偩偗偱偼側偔丄傾儊儕僇偐傜24嵨偱婣崙屻丄尒暦傪惓偟偔曬崘偟偰枊晎偺奐崙寛掕偺惌嶔偵婑梌偟丄奀偱偺崙嵺揑側帇栰傪枊枛偺庒偒孮憸偵揱偊偨丅偦偺屻偺擔杮偺塸岅嫵堢偺憂巒幰偲側偭偨丅

仼懌悹枽摂戜

戝惓俁擭(1914擭)偵揰摂偝傟偰埲棃丄慏偺埨慡傪庣傝懕偗偰偄傞丅崅偝俉侽m偵傕媦傇抐奟愨朷偵崟挭偑寖偟偔懪偪偮偗傞偝傑偼丄戝敆椡丅

嬥崉暉帥仺

巐崙嵟撿抂偺懌悹枽偵偁傞戞嶰廫敧斣亂嬥崉暉帥亃彍昦丒挿庻側偳偺偛棙塿傕戝偒偔丄摿偵晇晈墌枮丒擄嶻側偳偵偛棙塿偑偁傞偲偄傢傟傞丅巐崙敧廫敧儢強傔偖傝偲偼堦恖偱傕亂摨峴擇恖亃偲尵偄峅朄戝巘偲偛堦弿偵戝巘備偐傝偺楈応傪傔偖傞椃偡傞恖傪乬偍曊楬偝傫乭偲尵偆丅

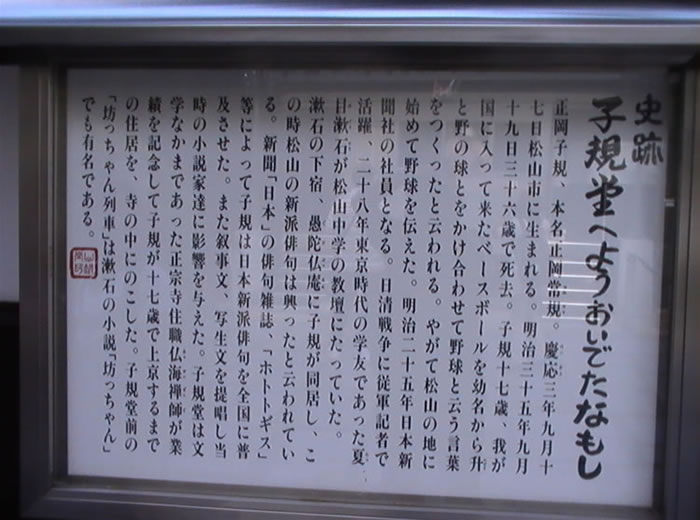

仼惓壀巕婯摪仺

徏嶳弌恎偺暥妛幰丄惓壀巕婯偑17嵨傑偱夁偟偨廧嫃傪暅尦丅傑偨丄晘抧撪偵偼丄偄傑偐傜80擭傎偳慜丂埳槵揝摴姅幃夛幮偑憂嬈摉弶偺柧帯21擭10寧28擔偵丄徏嶳-嶰捗娫乮椏嬥3慘5椥乯偵奐捠偟偨変崙嵟弶偺寉曋揝摴偺媞幵偱偁傝傑偡丅

壞栚燍愇愭惗偺彫愢丄朧偭偪傖傫偱偼乽儅僢僠敔偺傛偆側婦幵偩乿偲偄傢傟丄埲棃丄朧偭偪傖傫楍幵偺垽徧偱慡崙偵抦傜傟偰偄傑偡