|

||||

南米旅行編

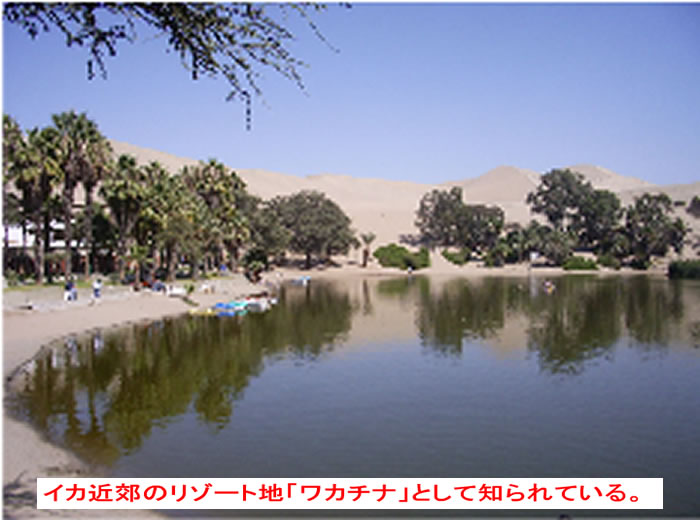

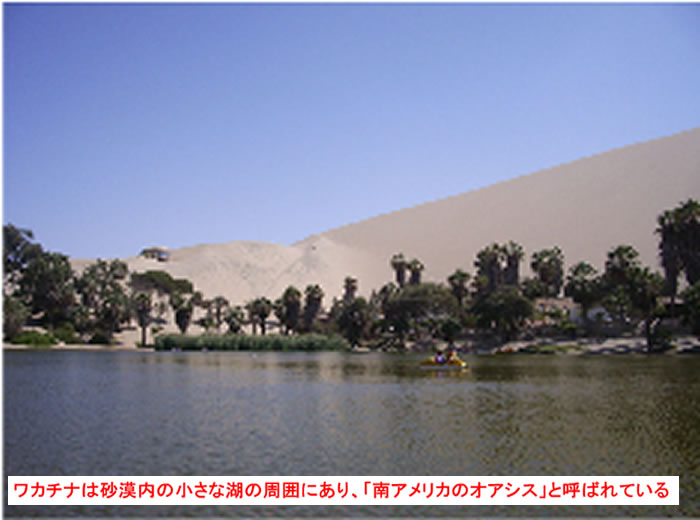

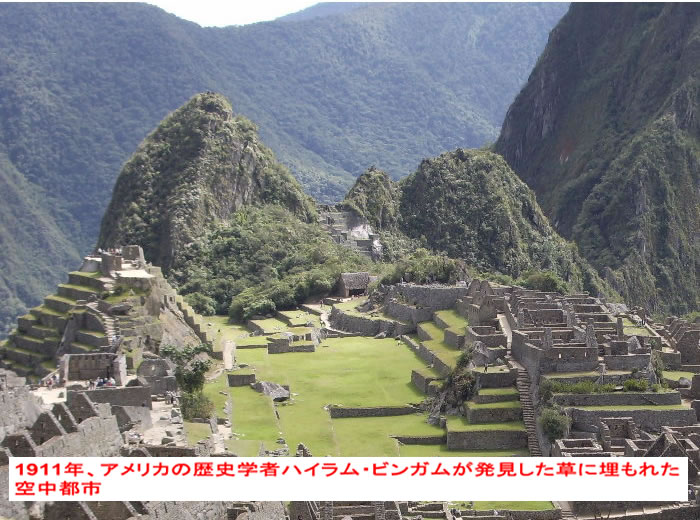

待望のイグアス滝を見学して、リマに戻り、成田出発後5日目はリマ市から約1時間飛行でイカ市へ、そして、セスナ飛行で「ナスカの地上絵」を約50分のツアー体験である。セスナ機10人乗りに張り切って乗り込んだが、飛行機酔いをしてしまい、翌日のクスコ市内観光での「高山病」と重なって、以降、最悪のコンディションのツアーとなってしまいました。7日目の期待する空中都市「マチュピチュ」を見学前のクスコ(約標高3360m)よりバスで約1時間30分での宿泊地ウルバンバ(約標高2860m)までの一晩は、頭痛・食欲不振である。

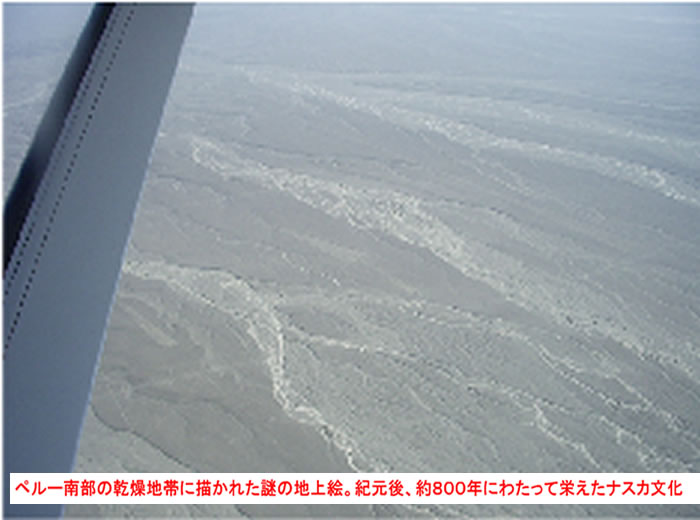

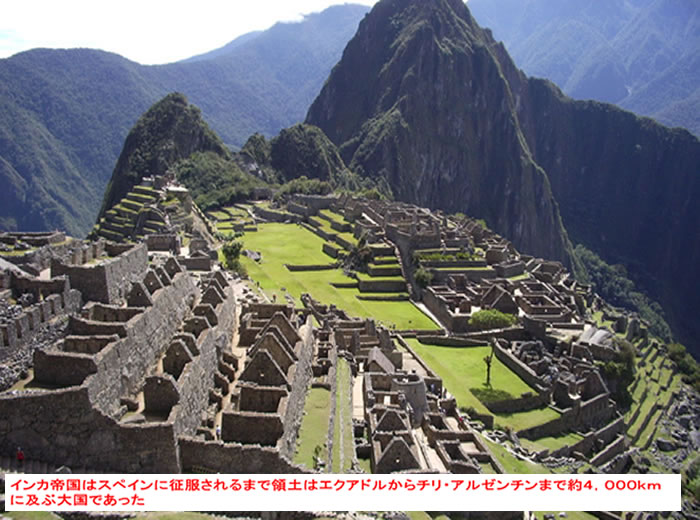

とは言え、日本から遠い南米ペール、南米最大の帝国を築いたインカや謎の空中都市「マチュピチュ」や乾燥した大地に刻まれた「ナスカの地上絵」そして、紀元前から栄えてきた古代文明の数々ある。アンデス山脈の山岳地域を挟んで,西の太平洋側に年間を通じて雨がほとんど降らない海岸砂漠地域、東側はアマゾン熱帯密林地帯。こうした自然の厳しい環境の中で、先住民達は、文字文化もなく、「カミソリの刃1枚すら通さない」というインカの石材建築や断崖絶壁に段々畑をつくる頭脳に頭が下がる思いである。

きっと、生活をする上で太陽と水が恵みの源であり、太陽信仰や先祖崇拝のミイラは古代エジプト文明と同じようにみえる。

首都 ブエノスアイレス 面積 278万400K㎡(日本の約7.5倍) 人口 約3700万人 言語スペイン語 通貨 ペソ

1873年〜94年にかけて建設されたスペイン・ロココ調の建物。代々ピンク色に塗られてきたことから”カサ・ロサーダ(ピンクの家)”とも呼ばれている。侵略軍から領土を守るための要塞の役目を果たし、今でも屋上にはヘリポートがある。また、大統領府建物前に「5月広場」があり、大統領就任式、デモ、サッカーの勝敗を巡って大勢の市民が集まる。

→コロン劇場(改修工事中)

イタリア・ミラノのスカラ座に次ぐ世界第二の大きさで、パリのオペラ座と合わせて世界三大劇場と言われるコロン劇場である。(1908年5月開場)

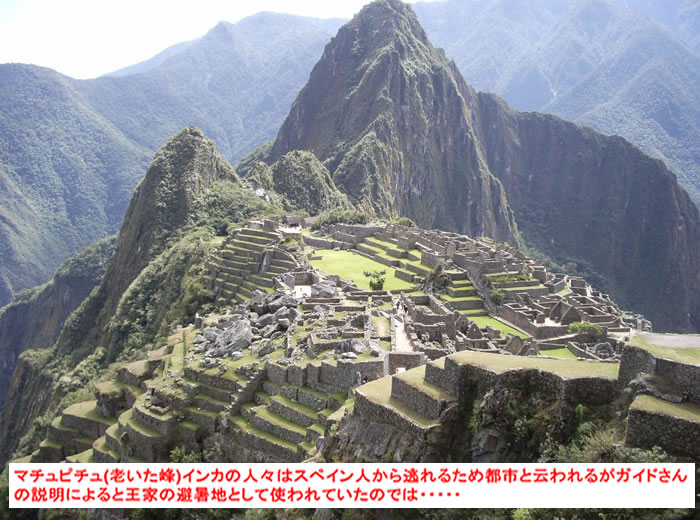

←マチュピチュ→

まるで絵はがき通りで、さすが世界遺産である約標高2380mにある空中都市。スペイン人の届かない秘密基地ビルカバンバと一時、云われたが、最近の研究では、クスコ創始者インカ帝国9代目の王パチャクティ時代に建てられたと見られている。1532年に最後皇帝アタワルパがスペイン人フランシスコ・ピサロに捕まりインカ帝国は滅びるが、クスコを中心にインカ道があり、マチュピチュにも8つインカ道がある。各都市・村に情報が行き渡るよう、道沿いには「タンボ」という旅籠が置かれ、飛脚が1日約200km走ったと云われている。

半形の建物で皇帝の儀式が行われた。特に、太陽を観察する窓は”冬至””夏至”の暦を読み取り、農作物の種まきや収穫時期を決めたと云われている。鉄のない文化で自然石の上に建てられた見事な石積み技術。

→リャマ

アルパカの毛織物は有名であるが、リャマはマチュピチュはじめとする都市・村に物資輸送にする欠かせない動物。段々畑(アンデネス)で出来た農作物をインカ道にある貯蔵庫(コルカ)に貯蔵し、1千万人といわれるインカ帝国を築いた。

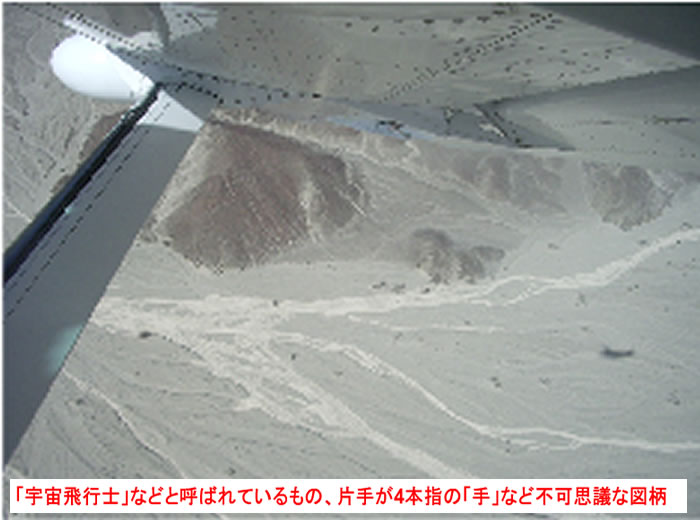

←ナスカ地上絵 宇宙飛行士

100年〜800年海岸から80kmほどの乾燥地帯に栄えたナスカ文化。猿・クモ・コンドル・犬・ハチドリ・トカゲ等200も渡る絵がある。空中から見なくてわからない絵は、何を意味しているのか”未だ、謎”である。一説によると、「いくつかの絵が日暮れの向きと全く同じ方向を指していることから天体カレンダー説」と「生活に欠かすことのできない水の供給の灌漑水路説」がある。私には、太陽神に捧げる絵であり、灌漑水路にみえる。

→イカ空港

右が「リマからイカ空港」まで運んでくれた40人乗りセスナ機」

左が「地上絵遊覧10人乗りセスナ機」

クスコのアトゥン・ルミヨク通り沿いにある。写真は見づらいが、「カミソリの刃1枚すら通さない」という接合剤も使わず、地震に耐え数百年間健在である。この石の意味については、「インカ・ロカの宮殿で王の一族12人の家族」を象徴している説と「1年の各月を表わしている」という説がある。積上げるのにも大変なのに、12角の幾何学的複雑さに挑戦するインカ人に驚く。

クスコのアルマス広場にあり、インカ皇帝第11代ワイナ・カパックの宮殿があった場所に建てられた。今ある教会は1650年の地震のあとに建てられたもの。

→カテドラル(クスコ)

同じアルマス広場に面して建つカテドラルは、インカ時代のビラコチャ神殿の跡地に建てられたものだが、1550年から建築が始まって完成するのに100年掛かる。屋根に1659年に付けられた南米で一番大きな鐘があり、その響きは遠く40km先まで届くという。

アルマス広場の正面にある。この建物はフランシスコ・ピサロが 自らの手で礎石を置いたペルーで最も古いカテドラル。ピサロは1541年6月に同じスペイン人に暗殺されて、現在”ピサロの遺体”とされるミイラがカテドラルに安置されている。

→アルマス広場(リマ)

1535年に都をクスコからリマへ移すと決めたフランシスコ・ピサロがアルマス広場を中心に町を築いた。

インカ帝国時代の首都クスコを植民地化したスペインはクスコを西洋化し、さらに、都をリマに移した。

言語 スペイン語・他にケチュア語(山岳地域)・アイマラ語(チチカカ湖周辺) 通貨 ソル

宗教 カトリック(国民の95%)