|

�������䕧���i�����ω��j�T�v

�C���R�䕨���́A���݁A�����ω����i�f���R�R�ω�������ԎD���j�A�m����A���O�i�����j�A�ɗ����i���j�A�����s���������i�`�×v�������j�A���R�_�ЁA

�R���ɂ́A�ܞ����i�d���j�ՁA�퓕�����A�×v���~�ՁA�×v�������Ȃǂ��c���B

�d���i�ܑw���j�͑吳�Q�N�\���J�ɂ��|��A���̂܂ܕ����Ɉς������������B

���������ՁE�b�i�y��j�͈⑶����B

�܂����̓��͒����^�̓��k�ŁA�|��O�܂ł͓��{�ŏ��̉��O�ؑ��d���Ɖ]��ꂽ�Ɖ]���B

�@

�i�ŏ��̋K�͂ł������̂͂��̒ʂ�ł��邪�A���K�̓����z�Ƃ͑���������\�������������ł������B�j

�䕨���d����\�╨�Ƃ��āA���n�ɓ��Ղ̈�\�A�퓕�����O�ɐ������ցA�퓕�������ɓ��{���Α��ܒq�@���������c��B

����ɎR���̏W�����̖��F�Z���@�̌F�쌠�������ɁA�d���j�w���\�Z�����i�S�_�j�E�d���O�w�\�O���i�Q�`�R�_�j�E�_�}���l���i�P�_�j�E

�d�����w�Ԓ��i�P�_�j�E�l�w��j�j�\���h�i�P�_�j�E���C�����D�i���_�j�E�S���c���E�k���Ȃǂ��c���B

2008/04/23�lj��F�䕨���T�v�}

���̊T�v�}�Ɍ�T������A���������������B

���䕨���ω������i�����R�_�Ёj�F�����̐_�������i�����S�N�j�Œ��R�_�ЂƝs�������i�C���R�̎R�����璪�R�_�ЂƏ̂���j�B

�@���琼��l�i���˓V�����B���j�̋L�^�i�u���B�암�f�����玟��v���ۂR�N1743�j�ł́u�T�Ԏl���̓����̓��v�Ƃ���B

���䕨�����O���F

�ω����Վ�O�ɍ��܂���c���B�����O�͐�̑Ί݂̎����ω����̂����n�ɂ���B

�������ω��m�����@�@�@�m����m�����P�@�@�@�m����m�����Q

�������ω����F�����̐_��������

�䕨���͔p���A�ω����͌K���ƕ���˖��̓`�����ɑJ��

�B

�����V�N�K���Ƃ����ݒn�Ɍ��݂̊ω������ċ��A�ω�����J������B

���̂��߁A�����ω��E���R�_�Ђ͌��݂��K���ƊǗ��Ɖ]���B���퓕�����E�d���Ւn�͖��F�Z�����L�B

�@�K���ƂƂ͕s���Ȃ���A�ȉ��̋L�^������B

�����Q�N�i1712�j�̌K���O�\�Y�̋L�^�ł́u�E�E�َҐ�c�͑�X�V��@�ɂĘZ�V���L�V������З̂����V�E�V�V�Ό����ʓ��E�E�E�E�E�v�Ƃ���B

�܂��ւ����オ�Â����Đ^�U�͋^�킵�����A

�m���R�N�i1242�j�̋L�^�i���F�̏Ď��̋L�^�j�̏����ł́u�ʓ��K������@�����v�Ƃ���B

��������ɁA�����̐_�������ŕʓ��K�����i���ɑ��ʓ��ł������j���A���R�_�Ђ̐_���ƂȂ茻�݂����̊Ǘ��ɗ^����̂Ǝv����B�i�����j

�܂��A�䕨���ɂ��ẮA���̒n�̐��j�����̏W���i���A��m���A�V�c�A���Ɉ͂܂ꂽ�n�_�j�ɍċ�����Ă���悤�ł��邪�A���̜䕨������o�܂͕s���B

�@�i���a�Q�T�N���݂̓��F�����������H�j

�������ω������P�@�@�@�����ω������Q�F

�m���R�N�i1242�j��R�Ď��A�����S�N�i1243�j�]�R�a�����ċ��A���̎��ɍ]�R�́u�䕨�����p�̋L�v���A�e��������V���ٓ��ɔ[�߂�Ɖ]���B�����T�N�i1715�j�×v���ω����E������V������u�䕨�����p�̋L�v�����A���̋L�^���������𒒑�����Ɖ]���B

�@�������́u���۔N�����˔ˎ�암�L�M����i�v�Ƃ����B

���݂��́u�����v�i�u�䕨�����p�̋L�v�j�͎����A�����ɂ��̋L�^���c��B

�@�i�����͐펞���o���ꂽ���A��ՓI�Ɏc�����A���Ԕ[���ꂽ�Ƃ��]���B�j

�����ɗ����i���j�F

�������삨���F�ʐ^�E�̐Γ������ɗ����i���j�F�ʐ^��O�ɂ��U���̑b���c��B

�������s���������i�`�×v�������j�F�N�I�͕s���A������[�ɂ���B

���×v���~���F�i�ߑ�̍핽�łȂ��Ƃ���j���炩�ɉ��~�ՂƎv���镽�R�n���c���B�i�����@�ɕt����\�̌��o�͖����Ɖ]���B�j

���×v�������F���K�̉E�Ɏ��R�̕�肪����B

�u�����Q�N�i1745�j���N�@�O�i���_�ɐ�Z��������a���T�t�@��[�P�Q���Q�T���v�ƍ���B

���̔N�͒×v�����������d���̗��c�̔N�ŁA���c���{����C�������̔N�̂P�Q���ɓ��₷��B

����@���@���@���F�������ĉE�̓��Ɍd���{���ܒq�@���i�Α��j�����u����B�������̓��Ɂu���U�v����M���c��Ɖ]���B

���ۂP�T�N�i1730�j�×v����������B

�ȏ�́A�K�㒬����ψ���S���җl�̉���ɂ��B

�ȉ��͎�Ƃ��āA�u���������V���y�d�����v�@�Ɋ�Â��B

�i�u�j�֖����V�R�L�O�������@�Q�S�v�X���j�֖����V�R�L�O��������ҁA�X�����w�������ہC�吳�P�R�|�P�S�@�����j

������E�䕨���d���ȂLj╨�̔q���ɍۂ��ẮA���Ƃ����储��ъK�㒬����ψ���S���җl�Ɋi�i�̔z��������B

�����F�Z���@�̎��[��

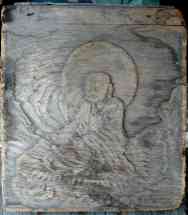

�@���F�Z���@�F�쌠���F�@����ɌF�쌠�����J��B���̎ʐ^�̏����̓����͒d�Ɣ~�i����~�j�ɕ������B

�d�ɂ͌F�쌠���̏��K���J��A�~�̈��ɜ䕨���╨���[�߂��Ă���B�����̑O�ɂ͒������\����B

�ʐ^�́u���R�E���a�R�E�H���R�E���R�E���C�R�v�̐Δ�͊O�����玝�����ݐݒu�������̂Ɖ]���B

�������䕨���d��

�������䕨���d���ʐ^�P

�@�i����F�u���B�암�f���O�\�O�J���ω����߂���v��K�P�p�A�f�[���[���k�V���ЁA2003�j���]��

|

|

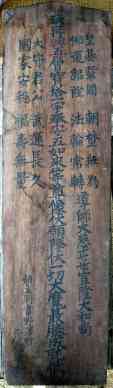

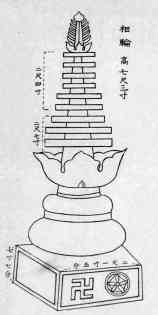

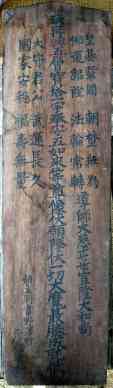

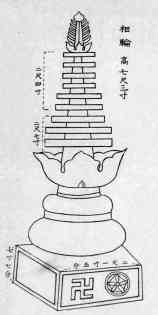

�������䕧���d���P�F���}�g��}�@

���۔N���i1716-)�m�×��������V�ƂƂ��Ɍd���������A�����B

�����V�̓�����k�H���u�Ă����R�i�W����P�T�O�ځ��S�T�����j�ɂ���A�n�ςR�O�A�̂͏������y���ㅂ炷�Ƃ����B

���͓�ʂ���B��ӂV�ځi�Q�D�P�Q���j�l���A��������T�T�ځi�P�U�D�V���j�A���̏o�͂Q�ڂR���i�V�O�����j�Ō�����t�݂���B���֍��͂V�ڂR���i�Q�D�Q�P���j�B����q��

�S�̂ɂ�������̑g�����q���Ƃ������ׂ����̂ɂ��āA�e�K�ǔʂɏ���̕��l������A������K�ɂ͉Ԓ��A��K�͏\�Z�����A�O�K�͏\�O���A�l�K��j�j�\���h�A�܊K�͓����̉m���𗓊ԂƂƂ��ɍ�����B

�܂��K����˂̍��E�ɕ������B

���̕ǔ͑S�ğO�ނ�p���邪�A��N�̏C�������͌I�ނ�p����B

�{���͐Α��ܒq�@���ƒm���B

�@�����݂͏퓕�������Ɉ��u�i�����j����B

���u�p����{�n���厫�T�@�X�v���

�����T�N�i1740�j�d����������A�������N�i1744�j�v�H�i�u�����T�N�i1793�j�d�C���������v�j�A�����Q�N�W�����c�i�u���˔ˊ��菑���L�v�j

|

�������䕨���d���ʐ^�Q

�@�@�i�d���ʐ^�͔��˒�����쏁���Y�������j�F�u�j�֖����V�R�L�O�������@�Q�S�v���]��

�@�@�@�����䕨���d���Q�F

�@�@�@�@�@��f�ڂƂقړ���̎ʐ^�Ǝv����B����̃l�K�Ȃ̂��ǂ����͔����ŗǂ�������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A���O���͓���Ǝv����B

�@�d���̓��[�y�юʐ^�ɂ��A�e�K�̒��ڂ͔�r�I�����A�܂��������悷�鉮�����U�Ȃɗ����̂��p���A�P���ɂ��ĒZ���A�����L���Ȃ��l�����̗p����B

�g���͕��ʁu�g���j�d�������͎O�d�Ƃ��A���͎O�l富҂��g�p������̑����������A��_�ɒP�Ȃ钤���Ζʂ��ē\�z������v�l���ł������B

�@���ʐ^�ɂ��ƈꉞ�e�d�͕��R�Ԃ̌��z�Ƃ͎v������A�u���̑g�����q���v�Ƃł������ׂ����z�l���ł������Ƃ���A�g���͓l�g���̗p�����A�u�����߂ɑg���ꂽ�v�i�����Ζʂ��ē\�z������j�悤�ȗl���ł�����

�Ƃ����B�܂�͐��K�̓����z�ł͂Ȃ����������������Ǝv����B���`�����ւ������Z���A�܂��e�d�̒��ڂ������A�����̏o�͒Z���A�w�ǔ���������Ȃ�����ł������悤�ł��B

����������ł͊e�d�̒��ԁE���ԁE富҂Ȃǂ͑����̍]�ˊ֓��������ő�������Ă����悤�ł��B

����ɁA��ӂ̐��@����������炭���O�����z�Ƃ��Đ��藧�M���M���̐��@�ł��邱�Ƃ��l�����킹��ƁA�������z����Ƃ����ӎ����A�H�|�i�Ƃ��Ă̓����쐬����ӎ����ɂ߂ċ����������̂�

�����������B

2008/04/23�lj��F

���̑傫���i�����j�ɂ���

��L�́u���������V���y�d�����v�i�u�j�֖����V�R�L�O�������@�Q�S�v�j�ł́A��������T�T�ڂƂ��邪�A

�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�̓��ِ��v�y�сu�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�v��������q�P���q���ɂ���

���d�̕��ʂ͂U�ڂT���i��Q���j�l���A���g�̍����͖�R�Q�ځi�X�D�V���j�A���ւ̍�����7�ڈʁi�Q�D�P���j�ł���A�]���đ����͖�R�X�ځi�P�P�D�W���j�Ɛ��肳���Ƃ���B

���A���A���g�̐��@�̍����͗��҂Ƃ��s���ł���B�i���ւ͌����̂��߂V�ڂ��邢�͂V�ڂQ���͓����Ȃ��B�j

2008/04/23�lj��F

�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�̓��ِ��v���q�P���q�i���a�Q�X�N�W���u���ˋ��y�������v�����j

�y�сu�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�v���q�P���q�@�ɂ��ƁF

��K�F�����A�͂����肵�Ȃ����和�ɂ͋t�@����t����Ǝv����A���ɂ͏\��x������富҂������I�ɕt�����Ă����A�l栱�̂��Ă����`�Ղ��ʐ^�Ō�����B�т͓�d�ɐ���

�i�|���╨�Ŋm�F�j�B

�j�K�F�|���̃j�d�͐Ռ`�̂Ȃ��悤�ɚʂ�Ă����̂ōł��ǂ�������Ȃ��B�����т͓�d��ł��������Ƃ͔����A�ʐ^�ł͏o�O�l��g��ł����悤�Ɍ�����B

���͙������ł������\���������B

�O�K�E�l�K�E�܊K�͓����\���ł������B�т͐����g�p���Ȃ��A�����i���сj�̏ォ����ѐ�܂ŎΏ�ɒ���グ������x�����o���ĔV���x���Ă����B�����͋t�@�������ł������Ǝv����B

�������䕨���d���ʐ^�Q

�@�y�X���K�㒬����ψ���l���z

|

|

�������䕨���d���R�F���}�g��} �@�����w�Z�Ȃǂ̉����������͉����̊w�Z�s���ł̎ʐ^�Ƃ��v������A�B�e�������X�ȂLj�ؕs���B

���̎ʐ^�ňȉ�����������B

���d�F

�@����炷���A���͉����ł�����\���ł͂Ȃ��A�l栱�Ŏx������\���Ǝv����B

�@�����͋t�@���ł͂Ȃ��āA�[�������ł��邱�Ƃ������B�l栱�͕s���ĂŔ��ʂł��Ȃ��B

�@�����Ԃɂ͔������t�����Ă������̂Ǝv����B���e�Ԃ̕ǂɂ͊G�͗l�炵�����̂�������B

�@�����͋}���z�E���o�͐A�ގ��͞w�畘�������͊����̗ނƎv����B

�j�d�F

�@�����͙������ƒf��\�B

�@�e�Ԃ̕ǂ͔ǂŊG�͗l������Ƃ��v����B

�@�l栱�́u�o�O�l�v�ł���Ƃ�������B

�O�E�l�E�d�F

�@�m���ɁA����̍\���Ǝv����B�u�����i���сj�̏ォ����ѐ�܂ŎΏ�ɒ���グ

�@������x�����o���ĔV���x���Ă����v�\���̂悤�Ɍ�����B

�@�O�d�ڂ̌����͋t�@���ł͂Ȃ��āA�[�������Ǝv����B

���̑��͕s�N���B |

2008/04/23�lj��F

���䕧���d������

���̍��̋L�q��

�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�v���q�P���q�A���a�Q�Q�i�Q�R�H�j�N�X���Q�S���̍e�@�i�u���̂Ȃ����p���W�w���z�l���x�v���a�S�P�N�@�����j

�ɂ��B

�ʐ^�͖��F�Z�i�����j�����̈╨���B�e�B

�E�d���̊����͉������N�i1744�j�A�������{�͉����Q�N�Ƃ����B�i�u���˔ˊ��菑���L�v�j

���̓��D�i�Ǝv����j�̋L�^�����p�����B

�@�����̓��D����������̂�����ꂽ�̂����ݕs���Ȃ̂��L�^�̂ݑ��݂���̂����ɂ��Ă͕s���B

�@���܊K�V橖�i�ؕɓ��̎��j��F����������䕐�^���v���ƒ������V����S���v�F�|

�@�@�@�@�@�@�@�@�����×v������a��

�@�@�@�@�@�ΐ�@����

�@�@�@�@�����@���R��a��

�@�������N�i�����Q�N�j�W���R��

�@�@�d�蓏���@���r�\�Y�@�@��������

�@�@��H�����@�؎s�Y���q�@��������

�@�@�b�������@���}���P�g�@�@�����g��

�E�����T�`�U�N�ɂ����ē��̏C�����s����B

�ȉ����u�������v�i�s�ځj�ɂ���Ɖ]���B

�����T�N�i1793�j��H�r�Z�����C�����肢�o��B

�u���e�r�\�Y����×v�a���̌��t�Ɣ됬�����ֈ��z��đO��V�P�N�����ɐ�h����d�葢�����{�̔N��荡�N�܂ŌȂɂS�X�N�ɑ����r���뗎�w�Ǒ�j�ɋy�т�Ƃ���䢖S���̎u���p�����ɏ퓕�����ĕ��C��̊�S������n���̎����g�ɋy�ѓ�E�E�E�v

�@�������C���ɂƂ肩������A��a����B

��a�̗l�q�͈ȉ��̂悤�ł������B

���D���̔ɁA�ȉ��̂悤�ɋL�^�����Ɖ]���B�i���́u�v�̑��݂͕s�ځj

�u�����U�N�U���@�d�̓��C�U�s�Y��

�@�����T�N�P�O���菑�E�E�E�P�Q���W���܂Ŗ��������E�E�E�P�Q���X���E�E�E�؏�ؑ���t�E�E�E�����U�N�Ђ̂Q���Q�P�����؏�ؑ�������d�����̊Ԃ͌����ɑ����E�E�E�E�E�U���Q�T�����ɉ����ӂ�������E�E�E���ɂ͉���������H�d�E�E�E�E

�@�@�����U�N�Ђ̂U�����V�E�E�E

�@�@�@�@���@���r�Z�@�����ێ��@�ᏼ���ۑ��Y�@���F�Z�v

�́u���t�v������Ɖ]���B

�����U�N�ɏC�����I���������Ƃ͌������D�Œm���B

|

�i�\�j

|

�i���j

|

�����U�N���D

�����U�N���D�P�i�\�j�F���}�g��}

�@��ċ��܊K�V橖�i�ؕɓ��̎��j��F����������䕐�^���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƒ������V����S���v�F�|

�@�@���t�厜�\�ܐ�������a��

�@�@�H���t�ΐ��i�\�j��������a��

�@�@�@�@�ʓ��@���F�Z

�@�@�@�@���@���r�Z

�@�@�@�@�@�@�@�ᏼ�������Y

�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E

�����U�N���D�P�i���j�F���}�g��}

�@��ċ����r�Z�@�����ێ�

�@�@��H�����؎s���q�@�����H�H

�@�@�b���������}�������q�@�����g��

�@�@�������Z�b�ДN�㌎������

�@�@�@�E�E�E�E�E

�@�@�@�@���N���͍����ɂ���B |

����ɁA���s�N���Ȃ���قړ���̂����ꖇ�̊����U�N�ċ����D�����݂���B

�@���Ȃ������U�N���D�i���e�͂قړ���j���Q�����݂���̂��͕s���B

|

�i�\�j

|

�i���j

|

�����U�N���D

�����U�N���D�Q�i�\�j�F���}�g��}

�@��ċ��܊K�V橖�i�ؕɓ��̎��j��F����������䕐�^���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƒ������V����S���v�F�|

�@�@���t�厜�\�ܐ�������a��

�@�@�H���t�ΐ��i�\�j��������a��

�@�@�@�@�ʓ��@���F�Z

�@�@�@�@���@���r�Z

�@�@�@�@�@�@�@�ᏼ�������Y

�@�@�@�@�@�@�E�E�E�E�E

�����U�N���D�Q�i���j�F���}�g��}

�@��ċ����r�Z�@�����ێ�

�@�@��H�����؎s���q�@�����H�H

�@�@�b���������}�������q�@�����g��

�@�@�������Z�b�ДN�㌎������

�@�@�@�E�E�E�E�E

�@�@�@�@���N���͏�Ƃ͋t�ɉE���ɂ���B�i���s�N���j |

�E�V�ۂP�T�N�i1844�j�W���F���̊����C�U

�E�O���S�N�i1847�j�ēx�C�U�F������̌p��̏���̖n���F

�@�����@�؏��V���@�@���@�����Y�@�@�������@�؏��V���@�@�@�K��

�@�@�@�O���S�N�����V���Q�����p��

�����̎��ɂ͐S���̍��{����ւ�Ƃ����B

�E�܂����̎��i�O���S�N�j�{���ܒq�@������������B

|

�i�\�j

|

�i���j

|

�O���S�N���D

�O���S�N���D�i�\�j�F���}�g��}

�@��ċ��ܑw��F����ܔ@������������~����ؑ喂�ŏ����A��

�@�@�@�@���t�厜�\�����闲��a��

�@�@�@�@���ʓ����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�Z�h��

�O���S�N���D�i���j�F���}�g��}

�@�ێ��O���S�����X���A���������{

�@�@�@���b�����و����Y

�@�@�@�@��H�����،��V�����O

�@�@�@�@�d�蓏���،����Y�ꐷ

�@�@�@�@�d��e���������a�g

�@�@�@�@�@�@�E�E�E���̑��@�A���A�������A�ؔ҂̎������� |

����ɂ����P���̓��D�̕ۑ�������B

���������̓��D�͂قƂ�ǂ̖n�������ł��A���ǂ��قڕs�\�B

�A���A�i�\�j�Ɂu�V橖�i�ؕɓ��̎��j��F�����v�Ȃǂ����ǂł��A�d���̓��D�Ɛ��肳���B�i�N�I�͕s���j

���N���s���䕨�������D�F

�@�N���s���䕨�������D�i�\�j�@�@�N���s���䕨�������D�i���j

�@

���䕨���d���̓|��

�吳�Q�N�W���Q�Q���\���J�̂��߂ɂ��̑w���͓|��B

�u���͗B�k���ɐ��������ĉ������A���X�����̖��^�ɔ��I�������铃�̎c�[�Ɠ����̑b�Ƃ�����̂݁B�v

�@���ȏ�̕��ʂɂ��A�吳�Q�N���̓|���A���͂قړ|��̏�Ԃ̂܂܂őł��̂Ă��A�����ɔC����A�吳���N���ɂ����̋����������̎c�[����������Ă����ƒm���B

�܂�

���F�Z�i�����j���̉�z�k���邢�͋��q�P���q���̘_�q�i�u�����̌܊K��?�i�ؕɓ��̎��j�v�Ȃǁj�ł��A���Ȃ�̒����ԉJ��ɔ�����ĉ�������Ă����l�q������������B

�@�i�K���ɂ��āA���̊ԁA���F�Z�����Ɛ������ɂ��A���╨�̊���͎��グ�ۑ������B�j

2008/04/23�lj�

���䕨���d����

�E�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��j�̓��ِ��v���q�P���q�i���a�Q�X�N�W���u���ˋ��y�������v�����j

�u�b�͕��ʂł���Β��̉��ɕv�X�P�P�u���̂ł��邪�A�E�E�E�ԛ���̑傫�����R�������W�߂Ă����K���ɕ~���ē��̒ᕔ��ς��ɂ��đb�Ό���d�Ƃ��Ďg�p�����̂ł������B�����Ă��̒������ɐS�b���������ތ��������āA�����ʂ��ēy���[���S���𗧂Ă�\���ł������B�v

�E�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�v���q�P���q�ł�

�u��d�͖���X�ځi�Q�D�V�Q���j�A�����P�ڈʁi�R�O�����j�A�ԛ���̑����đg���A�ʂɓ��̑b�͒u���Ȃ������B

���̊�d�̒����ɂ͌a�P�ڂT���i�S�T�����j����̉~�������J���Ă���B�S�b�̍������ŁA�ɗ��̈��u�͕s���B

��d�̓�ʂɂ͏㕔���핽�������R������u���B�v

�@���ȏ�̂悤�ɁA�d���Ղɂ́i���K�͓��̌̂Ǝv���邪�j�b�Ό��p�̊�d���c��B

��d�Ɏg�p����̌��͕s���A�܂������̐S�b�����s���B�K�㒬�ł͐�����}��\��Ɖ]���B�i��w�ɂ͑͐ϕ�������B�j

���䕨���d���╨

�d���̑��ւƕǔ����͖��F�Z���i�K�㑺�����E�����V���U�A�d�����R�O�؏��L�j���ۊǂ���B

�@���u�p����{�n���厫�T�@�X�v���

�@�@�u���Ɏg�p���ꂽ�����Q�N����富ҁA�ǔi�×v�̒����j�A���֕��������v

���̍����}���́u���������V���y�d�����v���]�ځA�ʐ^�͖��F�Z�����╨���B�e

���䕨���d������

|

|

�������䕨������

�����䕨�����֎����}�F���}�g��}

���֍����͂V�ڂR���i�Q�D�Q�P���j�A�����B���i�ő��ւ��p���i�����\�j�B

�A�������͂Ȃ��A�����ւɎ����鑊�ւ�p����B |

2008/04/23�lj��F

2008/04/23�lj��F

���d���{���Α��ܒq�@������

�퓕�������ɓ��{���ܒq�@�������u�����B

�@�������M���W�߂�悤�ŁA���݂ł��u���U�v������l������Ɖ]���B

�@�����ɂ͌ܒq�@���ȊO�ɑ����̕����i�Α��j���W�߂��A���ԂȂǂŔ�����������B�i���L�̎ʐ^���Q�Ɓj

�@�䕨�����{���ܒq�@���P�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�S�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�T

���d���j�w���\�Z����

���݁A�ȉ��̂S�������F�Z���̑��ɕۑ������B

���j�w�̕ǔŎc�����钤�\�Z�������A�e�X���P�ڂU���i�S�W�����j�A�c�P�ڂW���i�T�T�����j�A���ʂɂ͒���������B

�@�����@�@�@���������H���ďڂ炩�Ȃ炸��

�@�@�@���o�x����囉��苂Ǝv����

�@����\�l�@�@���������H���ďڂ炩�Ȃ炸��

�@�@�@�����ߔk�z����

�@����\�܁@�@���������ҁ@�@�@�@�@�Z�ݘh��R���@�@�����i���C���M���j�E�E�E�����͒�����a�݁A����Œ�������B

�@�@�@������������

�@����\�Z�@�@���������ޑ��ҁ@�@�Z�ݎ����R��

�@�@�@�@�������M�@�@��������

�@�@�@�����������ޑ���

�@�@���Ȃ��A�R�Ԏl�ʂɂǂ̂悤�ɒ��\�Z��������z�u�����̂��͕s���B

�Q�l�F�\�Z����

�@�P�j�o�x����囉��苁i�т�ǂ�炾�[���� Pindolabharadrāja�j�^���ؑɓ�B�ɏZ���뗅��苁@�炾���၄

�@�Q�j�ޑ��ޔ��A�i���Ȃ����� Kanakavatsa�j

�@�R�j�ޑ������ؑ�苁i���Ȃ��肾���� Kanakabharadrāja�j

�@�S�j�h�p�Ɂi���т� Subinda�j

�@�T�j�������i�Ȃ��� Nakula�j

�@�U�j��ɗ��i���� Bhadra�j

�@�V�j�ޖ��ށi���肩 Kālika�j

�@�W�j��苗��������i�����Ԃ��� Vajraputra�j

�@�X�j�^���ށi����� Jīvaka�j

�@10�j�����ށi�͂� Panthaka�j

�@11�j囉�����i�炲�� Rāhula�j

�@12�j�߉��ғ߁i�Ȃ����� Nāgasena�j

�@13�j���f�Ɂi���� Ańgaja�j

�@14�j���ߔk�z�i�Ȃ� Vanavāsin�j�^�Z�R�R���ɏZ

�@15�j�������i������ Ajita�j�^�h���R�R���ɏZ

�@16)��䶔����ށi���ゾ�͂� Cūdapanthaka�j�^�����R�R���ɏZ |

���d���O�w�\�O��

�R��ɉ����āA�X�ɓ������\�O���i�O�K�j�̎c�Ɖ_�}���l�̉����K�i���Ɓj�߂đ�ʂ���B

�@����ʐ}�ɂ���\�O���̂P�͖̂��F�Z�����A�����P�̂͌��ݖ�̑��ɂ͑��݂��Ȃ��B����ɕʂ̂P�̂̔��ۑ������B

| �@ |

��ʐ}

|

��ʐ}

�@���O�w�\�O���̂P�F�����s��

�@�@�@�F���}�g��}���݁A���́u���\�O���v�͖���ɂ͑��݂��Ȃ��B

�@�����@�̉�b�̒��ŁA�������ψ���S���҂Ɂu�����فi����ɗނ���{�݁j�ɑ݂��o���Ă���w�x�͖߂��Ă��܂������H�v�Ȃǂ̘b������A���ꂩ��ސ�����A���́u�v�݂͑��o���܂܂ł܂����@�ɕԋp����Ă��Ȃ��Ȃǂ̂��Ƃ��z�肳���B

�Q�l�F�\�O��

�s�������A�߉ޔ@���A�����F�A������F�A�n����F�A���ӕ�F�A��t�@���A�ω���F�A������F�A����ɔ@���A���M�@���i�u�M�v�͑�p�j�A����@���A����F |

| �@ |

��ʐ}

|

��ʐ}

�@���O�w�\�O���̂Q�F�����s��

�@�@�@�@�@�@�F���}�g��}�@ |

���O�w�\�O���Q�i�\�j�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�g��}

���O�w�\�O���Q�i���j�F

�@�@�������r�������A�����̔��ǂ͂قڕs�\ |

| �@ |

�@

|

|

���O�w�\�O���R�i�\�j�F���}�g��}

�@�\�O���̂P��Ǝv����B

�@�A�������͕s�����i���j�ʂ̎ʐ^�B�e�͖����{�B |

���d�����w�Ԓ�

�u��K�ɂ͉Ԓ���������v

| �@ |

|

���w�Ԓ��̂P�i�\�j�F���}�g��}

�@�}���́u�Ԓ��v�Ǝv������m�͂Ȃ��B���i���j�ʂ̎ʐ^�B�e�͖����{�B |

���d���l�w��j�j�\���h

�u�l�K��j�j�\���h��������B�v

���d���_�}���l����

�@�����͂�����u���v�ł������悤�ŁA���̕��ނ��c��B

| �@ |

��ʐ}

|

��ʐ}

�@�_�}���l�����F

���}�g��}

�@�@���̕��l�́u�����v�̕����ߍ���ł���Ƃ����B |

���d��富�

|

|

���ԂɌf�����\��x�̕��l���P�O���c������B

�@�������炭富҂Ǝv����B

�i�P�ڂQ���S���~�R���~�����U���T�ЁA�R�W�~�X�~�Q�����j�@�@�����䕨��富Ҏ����}�F���}�g��} |

�u�����̌܊K��橖�i�ؕɓ��̎��j�v���q�P���q�A���a�Q�Q�i�Q�R�H�j�N�X���Q�S���̍e�@�ł�

�A�ȉ��̂悤�ɉ]���B

�u富҂̒����͏\��x�Ŋe�S���������p�ɕt�����Ă����B����富҂͖���ۊǂ��Ă��邪�A���̗��ʂɂ͖n��������B�v

�@�����ʂ̖n���͈ȉ��̒ʂ聄

| �@ |

�q

�@�O�E���

�@��H����

�@����

�@����

�@�@�O���g��

�@ |

�N

�@�k����

�@����Ɩk�O�Ƃ̊�

�@����

�@�}�O�D��

�@��������

�@ |

��

�@�}�O�D��

�@ |

�C

�@������

�@�@�@�@�@����

�@���Ɠ��O�Ƃ̊�

�@����

�@�@�O�V��

�@�@�@��

�@�@�@�@����

�@�@�@�@���� |

��

�@�����

�@�@��j�̊�

�@�@�@��

�@�@�@����

�@ |

| �@ |

��

�@��E�Z��

�@�����

�@�@�j�O�m��

�@�@��

�@�@��H����

�@�@�@������

�@�@�@�@���� |

��

�@��E�Z��

�@�����

�@��O�Ɛ���Ƃ̊�

�@�@��H������

�@�@�@������

�@�@�@�@�O���g��

�@ |

�\

�@��H������

�@�@�@������

�@�@�@�@�O���g��

�@ |

��

�@�k����

�@��j�̊�

�@�@��

�@�@����

�@ |

�@ |

�ȏ�̂悤�ɏ������ł͖���ۊǂƂ���A���l�̕M�ʉ��n���̋L�^����A�X�`�P�O����富҂����݂����Ɛ��肳���B

�������A����ł͖�̑��ɂ͑��݂����A��{�l�����݂��Ȃ��Ɖ]���B

富҂̑��݂͊m�F�ł��Ȃ����A�����̎���Ŏ���ꂽ���̂��A���邢�͗Ⴆ�Β����Ȃǂő݂��o����A���̂܂ܕԋp����Ȃ���Ԃ̂܂܂ł��邱�ƂȂǂ��l������B

���d���S���i�����j

| �@ |

|

���䕨���d���S��

�@�䕨���d���S���P�F���}�g��}

�@�@�`��A���H�����S�����p������̌p��̉����Ǝv������m�͂Ȃ��B

�@�䕨���d���S���Q�F�w�Ǐ��ł��Ă��邪�A�n��������B�A�����e�͂قڔ��Ǖs�\�B

�@�@���̖n���ɂ��ẮA���Ɍf�ڂ���u������̌p��̏���̖n���v�Ƃ��v������A

�����Ƃ���A���̖n���͉��Ɏ������e�Ƃ͈�v���Ȃ��Ǝv����B

��������̌p��̏���̖n��

�O���S�N�i1847�j�ēx�C�U�F�@�i���̎��ɂ͐S���̍��{����ւ�Ƃ����B�j

�@������̌p��̏���ɂ͈ȉ��̖n��������Ƃ����B

�@�����@�؏��V���@�@���@�����Y�@�@�������@�؏��V���@�@�@�K��

�@�@�@�O���S�N�����V���Q�����p��

�@�@�@�@��уj�t

�@�@�@�@�@�@���ā@��l�O���@�@�@�I�@��l�ܘZ���@�@�@�����@�j�l���ʁ@�@�@�唞�@�l�l��

�@�@�@�@�@�@�����@�ܓl�O���@�@�@�哤�@�ܓl�O���@�@�@���ꏡ�j�t��S�Z�\�l��

�@�@�@�@�@�@��H�엿���H�j�V�e��K |

���`�d���k��

���C���R�������T�v

�u���˕����^�v�i���}�����ˎm�n粑��j�E�����P�S�N����j�F

�i�T�v�j���N�ł͐����V�c��F�A�s��̑n���Ɖ]���A�C���R�䕨���ƍ�����B

�哯�N���ɒ����A���H�V�c��F�A�c�_�Ȃ�҂��Č��B�~���ĕ����N���_�]��Ƃ���������B

���۔N���i1716-)�A�×��Ƃ�������V���ċ�����B���͑S�������Ȃ��B�������ւƒ×��̕�W����̂݁B

�[�Ɋω�������B���̓��ɜ䕨���̊z�ʂ���B

�×��A���̎����Z���������R��ܑ͌w�̓��Ɠ����V��݂�����B�ܑw�̓��͎Q�w�l�̖ڂ�����ׂɂ��A�����V�͊C�q�ʑD�̖�����~�ׂ͂Ȃ�B���̌�암�������̕}�������̎��ɗ^�֓_���̗��ƂȂ��E�E

�u���߁v�i�����������A�����Q�R�N�j�A�u�f���܌S���j�v�i���c�O�O���j�����l�̓`�����ڂ���B

�u�����K�T�v�i�����ω����`杁j�A�u�_�Д�v�W�v�ɂ͜䕨���̉��N�̈��p������i�Ǝv����j���A������قړ����ł���B

�i���A�����p���ꂽ�䕨�����N�Ȃ���̂��a��ɂ߂đ����A�����ɉ�ǂ��邱�Ɣ\���Ƃ����B�j

�×��Ȃ�@�t�͂܂��×v�E�M�s�E�����Ƃ��̂���B�������̒����͑��������ƍ�����B

�A�����̐����E�{���E�w���Ȃǂ͐����_�Ɏ��̉B���m�Ɖ]���ȊO�S���s���B

���u�p����{�n���厫�T�@�X�v���

�]�ˏ�������ω����͍f���R�R�ω��̈�ԎD���Ƃ��ĐM���W�߂��B�ω����i�{�����ω��j�͂T�Ԏl���B

�����̓��n�͌��ݒn�̐��E�����썶�݂Ɉʒu�����B

�����S�N�_�������ŁA�ω����͎��A���R�_�ЂƊ����D�ق����B

�ω����͖����`�����֑J�������A�����V�N���ݒn�֍Č������B

����q�̓��ɗp������ʂ��邢�͐ΐ������s���������ȊO�ɂ��A������Ɠ`����ȉ��̂悤�ȕ������m����B

���\���@�i�����j�n����F���F�ٓ��ɒ×v�����̖n��������Ɖ]���B

���`�����i�������j�Z�n����F���F�P�̂Ɂu�×v���v�Ƃ���Ɖ]���B

�����c(����)�����哰�E������V���F

�@���̑��̐���N��͕s�ځA���ۂR�N�i1845�j�×v��������C�Ƃ̖n������Ɏc��Ɖ]���B

���c�����哰�͏��c�R���鎛�ƍ�����A�����̐_�������ŏ��c�����{�Ƌ������������B���c�m���医���B

������ω����i���̍��ɂ���j

����ِV��c�ٔ����̔�����

������ω������F�×v������

���×v���������̓����V

������K��Ԃ̑O�ہi�݂ˁj�R�ّO�Ə̂���O�[�ɂ���B�C���͖�Q�O�O�ځi�U�O���j�̈ʒu�ɂ���B

���۔N�������̓��́A���W�N�i1758�j��j���A�Č��肢���ʓ�����o�i�u���˔ˎj�e�v�j����A�ċ�������Ǝv����B

���A�ߔN�V���ɌW��ꓰ�𑶂���B���̍����P��Q�ځA���Ɉ�ӂ̖ؐ��p�s���A�O�Ɍd�����Ɉ��u�����肵�ܒq�@���̐Α��������B

�ؐ��p�s���͑����̓��p���肵���̂Ȃ�B

�@�����̓��F�͌�������B�d�����u�Α��ܒq�@���͂��̓��Ɉ��u�����B

����@���@���@���F���ɏ�Ɍf��

���ؐ��p�s���P�@�@�@���ؐ��p�s���Q�F����A�퓕�����ɂ��������̂Ɖ]���B

���퓕�������D�i�\�j�F��đ��@������M�@���錩���@�퓕�����@�F���

���퓕�������D�i���j�F�O���l�����N�㌎�A���@�_����{�i�����A�n�������גʁ@���b�l���و����Y�@�ʓ���F�Z

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��H�����،��V���@�E�E�E���̑��d�蓏���A�ؔ҂Ȃǂ̖��O��������B�@�F���

�@���O���S�N�̏퓕�������đ������B

���������G�z�F�������V�z�@�吳�Q�N�@�E�E�E�E�@�F���

�@���������͑吳�Q�N�V�z�Ǝv���A���̓��F����������Ǝv����B

���K�㒬���ɖ͌^�d��

�K�㒬���ɂɁu�K��x�����R�d�̓��v�Ə̂���ؑ��d���͌^������B

���̂��猩�āi�����R�R��ɏ퓕�����E�R���ɜ䕨���d�����������j�A�䕨���d�����ÂԖ͌^�Ǝv����B

�A���A���̌`�͖@�����d�������f���ɂ����͌^�Ǝv����B

�@�K������R�d���P�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�@

�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�R�@

�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�S

2007/08/28�쐬�F2008/04/23�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k

�@

�@

|