�O�p���_�b���_�̓����ɂ��� �Q�O�P�T�N�T���R�P��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@��

�@

�͂��߂�

�@��O�\�O���Óc��N������ɂ����Ď��̂悤�Ȗ��n�҂ɔ��\�̋@���^���ĉ������܂��āA���Ɍ��h�ł������܂��B�肵�āu�O�p���_�b���_�̓����ɂ��āv�ł���܂����A�O�p���_�b���ɂ��܂��ẮA���łɉ�����������A�Óc��j���[�X�̎��ʏ�ɔ��\�����Ē����Ă���܂��̂ŁA�݂Ȃ���̒��ɂ́A�܂����Ǝv����������낤���Ƒ����܂����A�b���̊Ԃ��h�����肽���Ƒ����܂��B

�T�@�הn�䍑�_���̈�Ƃ��Ă̎O�p���_�b���_

�@�הn�䍑�ߋE���̍l�Êw�I�����́A�O�p���_�b���͑����A��a�̒n�悩��o��A�O�p���_�b���ɂ͌i���O�N�Ƃ����n���N�ȂǂƂ����ږ�Ă̎���̖��̓�������������A�����鰎u�`�l�`�ɏo�ė��铺���S���̈ꕔ���A����Ďהn�䍑�͋ߋE�ł���B�ꌩ�O�i�_�@�̂悤�Ɍ����܂����A�ڂ�������u�O�i���сv�ȏ�̔��̘_�@�ł��B

����הn�䍑��B���̐l�́A�O�p���_�b���͒�������ꖇ���o�Ȃ��A�ꖇ���o�Ȃ��悤�ȋ���ږ�Ă��Ⴄ�킯���Ȃ��B�ږ�Ă���������́A�k��B���瑽���o�銿���i鰋��j�ł���A�������B���̑傫�ȍ����ɂȂ�Ƃ������̂ł����B

�@���̂悤�Ȓ��ō��N�̓�l���ǔ��V���̏��]���A��ˏ��d���́w���{���@�j�x���Љ�Ă��܂����B���̒��ŁA�ږ�Ă̋��Ƃ������A���Y�������Y���c�_�������O�p���_�b�����i��ˎ��́j�u�����Y�ƌ����Ă�������ǁA���N���獑�Y���ɕς����v�A�Ə����Ă���܂����̂ł���Z���Z�[�V�������N�����܂����B�������ˎ��͓��{�l�Êw��̏d���ŁA����������ŁA��ˎ��̋��������l�͍l�Êw��ɂ��܂������܂��B

�@����͂����ւƂ������ƂŁA��Q�ĂŁA�����V�����O������Â��ŁA�u�O�p���_�b���w�����Ŕ����x�v�Ƃ����L���\���܂����B���̒��S�l���ł��鉤��ӎ��̘_���́A�w���������x��Z��l�N�Z�����ɍڂ�܂�������A�x���Ă����N�̉Ăɂ͓��{�œ��肵�Ă������̂ŁA��������N�̎O���ɔ��\����Ƃ������Ƃ́A�O�p��鰋������̈��͂��������Ƃ����l�����܂���B鰋����̋}��N�ł��鑁��c��w�̎ԍ萳�F���ȂǁA����ł͍T���߂Ȕ��������Ă��܂����A�u����Ȃǂł͓��X�ƒ��������咣���Ă����܂��i�{�z�[���y�[�W�_���W�A�����̎O�p���_�b���Q���Q�Ɓj�B

�U�@�O�p���_�b��������������

�@����ӎ��͂��̓�Z��l�N�Z���̑��A��Z��Z�N�l���ɂ������u���������v�ɕʂ̎O�p���_�b���̒��������̋L���������Ă���܂��i���L���Ƃ��{�z�[���y�[�W�ٖ̐Q�Ɓj�B�܂��A�������w���������ډp�x�ɂ͐_�b���̏͂ŁA�����敶�ѐ_�b���P�ʁA�O�p���_�b���W�ʁA�O�p�������Ջ��P�ʁA�O�p���摜���P�ʁA�O�p�������@���䗳�Ջ��P�ʁA�O�p�����b���P�ʁA���v�P�R�ʂ𒆍������Ƃ��Čf�ڂ��Ă��܂��B

���Ԃ̊W�œ�Z��Z�N�̂��̂ɂ��Ă݂̂ӂ�܂��ƁA����ӎ��͋��͎��̖����ł���ƌ����܂��B

���Ԃ̊W�œ�Z��Z�N�̂��̂ɂ��Ă݂̂ӂ�܂��ƁA����ӎ��͋��͎��̖����ł���ƌ����܂��B

��i��j����^�i��j�i�I�j�A��i�|�ʁj�L����i�x�j�M�A�����ՉE���j�A�L��Ɠ��{�����A���u�O

�����̂��̂����ɕs�N���ł����A���悻�����Ƃ��Ĕc�������A�}�Ăƍl���Ă���t�V������A�T���ڂ̏�͏㉺�]�|�A�����l�ɂ͍l�����Ȃ����ƂŁA���悻�������ǂ߂�l���������Ƃ͎v���Ȃ����̂ł��B�����S�̂��A�Ӗ��s���ł��B�v����ɕ����̕�����Ȃ��l���A�^���č쐻�����Ƃ����l�����܂���B����ӎ��́u�����͗��h�ȗꏑ���v�ƌ����܂����A���ɋ^��ł��B

������ɂ���A�����Ŕ������ꂽ�Ƃ���O�p���_�b���ɂ��ẮA�悸�o�y���͂�����m��K�v������܂��B���{�Ő����_����ꍇ�͑唼���Õ��܂��͈�Ղ���o�y�������̂ŁA���̈�Ղ̖��O���͂�����L�^����A��{�I�ɂ͒��������쐬����Ă��܂��B��������̋��͌Õ���������Ƃ��A�Z�Z�����ّ��Ƃ͂���܂����o�y���͂����肵�܂���B���z�o�y�Ƃ����Ă��A���ׂ͕�����܂���B�����o�y�̏ꍇ�Łu���z���a����v�Ȃǂ͂͂����肵��������������܂����A���̂悤�Ȓ��������Ȃ����̂͏o�y�i�łȂ��ƌ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ɖ����̖�肪����܂��B����������Β������Ƃ���v�z�́A�x�������ȗ������̊w�҂��������Ă��܂��B���������{�ɂ��������ォ�犿�����ǂݏ����ł���l���������Ƃ͂����炩�ł����i���ꂪ�����l�ł��邩��������܂��j�A���ݕԂ����@�ɂ���Ă�����ł��^���邱�Ƃ��ł��܂��B����ɏd�v�Ȃ��Ƃ͖����������Ƃ��Ăł͂Ȃ��f�U�C���ƌ��Ă���Ƃ����l�����Ȃ��悤�Ȃ��̂���������܂��B�v�͖��������邩�璆�����Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B

�Ȋw�I���͂��d�v�ł��B�Ȋw�I���͂͒����ł͂قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ�����������܂��B����͑��̂��̂Ŏ��㔻��ł���֗����̌��ʂł͂���܂����B

�ő�̖��́A�����͐��E�Ɋ�����R�s�[���ł���Ƃ������Ƃł��B�e��̖͑��̓`����L���A���ꂪ���݂ł������邱�Ƃɐ�������Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B�@�Õ�����������������̂Ŏ��㔻�肷�鋰�낵���B���{�ł͗ގ��̂��̂𔕍ڋ��ƔF�肵�A����𒆍����Ƃ��郊�X�N�����Ԃ�ɂ���܂��B

�V�@��������鎞��Ɛ���n

�����͈�ɂ�鰋��ł��邱�Ƃ̏؋��Ƃ���܂����B�x�����������O�p���_�b���ɏo�Ă���u���o���B�t�o���z�v�ɂ��āA���͏��B����o�����̂ł���A�t�Ƃ������t�́A�W��͂��̑c�i�n�t��恂ɂȂ邽�߂ɐW�ȑO�A���Ȃ킿鰂��Ӗ�����ƁA�F�X���]�Ȑ܂͂���܂� ���A���_�I�ɂ͂��������o���āA���ꂪ�w��ɂ܂���Ƃ���܂����B

���A���_�I�ɂ͂��������o���āA���ꂪ�w��ɂ܂���Ƃ���܂����B

����u���R�V���l�C�A�p�����C���v�Ƃ�����������u���������ē��{�ɗ����A�����āA���{�ō�����v�Ɖ��߂����̂��A���Y���̍ŏ��ł��i�Óc���F�����j�B����ɑ��Ĕ�����N���́u����p���Ē���������ɓ��{�ɗ����v�Ɖ��߂�鰋��������܂��B

���̕ҔN�ɂ��Ă͑����̊w�҂��F�X�����Ă���A鰋����̊Ԃł����ꂪ���Ă���܂��A������鰋����w�҂́A���n��I�ɂƂ炦��ƁC�n�o���́i�T�j�I�N�����n�C�������ɁiII�j�^������r��D�n�ɒ�^�����Ă䂫�A�i�V�j�^����ӗH���O���n�E�i�W�j��ۋ��n�E�i�X�j�l���Z��n���g�p����C�ŏI�I�Ɂi�Y�j�l���Z��n���������߂Ă䂭�Ƃ��Ă��āA�唼�̊w�҂͋I�N�������ŏ����Ƃ��܂��B�i�Y�j�̎��Ɂi�Z�j仿���������邱�Ƃ͑���ł����A�E�̐}�̋I�N�����̖���������ƁA�Ƃ��Ă������l�������������Ƃ͔F�߂��܂���B�S�������ė��U�ʂ́w������ʎ��x�́w���x�̕����w鰎i��s�ו掏�x�ɂ݂���Ƃ��Ă��A����͏��эs�Y�����̂�����u鰁v�ł͂Ȃ��A�u�k鰁i�O���Z�`�O�l�j�v�̎���ł��i�Óc���F�w����ꂽ��B�����x�j�B

�����ɂ��āA������������Ȃ���͉E�̗�ŁA�����̐^�̂��͉͖̂k�ȈՌ������s���z�䓌����̏W�����i�o�y�ł͂Ȃ��j���i�K�钹�����ł����A��������뎚���܂܂�Ă��蒆���l���������Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȉ���ȕ����ł��B����ł�������Ƃ���鰋����ƕ��i�L�Ǝ����͂��ߑ����̊w�҂��咣���Ă��܂��B�E�i���}���ł́u���v�ƂȂ��Ă��܂����u�E�v�̊ԈႢ�ł��j�ɂ��鏼�юR�Õ��o�y�̎O�p������_��b�����^�ɕ�������炸����Ȏ���������Ă��܂��B���̏�A�u���v�u��v�u訾�v������Ɣ��ɂȂ��Ă��܂��B���̓_���̈�M�R���q�˂̖����͖����̂قڔ��Ύ��ł��̂ŁA�N�����Ă�仿�����ł��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��ł��傤�B

���̎��͒����l�����������ł͂Ȃ��A�i��́j�I�N���̎��������l�����������ł͂Ȃ��A�Ǝԍ萳�F�����������Nj����܂������A�ނ́A�����̒��ɂ�����Ȏ��������ς�����B�v����ɎO���I�̓��{�l�Ɋ�����������͂����Ȃ��B����������̂͑S�Ē������ł���B�ꕔ仿�������Ƃ����Ă��邪����͌�肾�ƁA�ԍ莁�͎咣���܂��B

�W�@���̌`���ɂ��ҔN

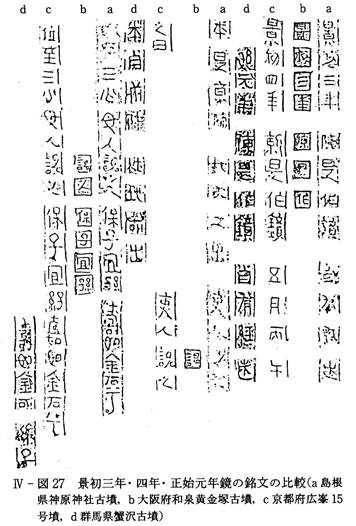

���̌`���ɂ��ҔN�Ɛ\���܂����A�`���̕ϑJ�̕��͂ɂ��ẮA�Ƃ��ɎO�p���_�b���P�Ƃ̌`���ҔN���Â����珬�эs�Y���Nj����Ă����܂����i�}�ȗ��j�B�_�Ɛ��b�̔z��ƕ����̕ω��ɂ���āA�ҔN�����悤�Ƃ������̂ł����i�w�Ñ㕶���_�l�x�j���������͌h�ӂ�������Ă����̂ł����A���̌�̊w�҂̕ҔN�쐻�ł͏��ю���Ă̏��ɂ��Ȃ�̕����ŏ]���Ă��܂���B

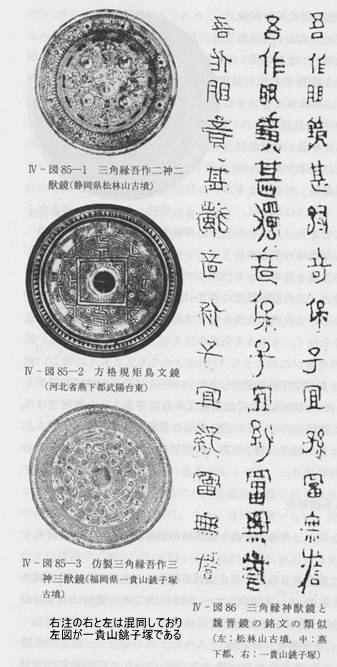

���̌`���ɂ��ҔN�Ƃ��ẮA�O�p���_�b���Ɍ��炸���̎�̋��Ƒ������ĕҔN���s�������̂ɁA�����G�T���̊������ނ�����܂��B����͊�{�I�ɂ́w���z���a����x(�����c��l�ÕW�A�P�X�T�X)����ɂ��Ă���܂��B���̖{�̓�_�͋��Ȃǂ̏o�y�i�̎ʐ^���Ȃ��A��{�͑�{�ł��邱�Ƃł��B�{�̓��e�ł̖��́A������ނ̋������Ƃ��ΐW��ł�����Ă��āA���̂����ł́A���ꂪ���ォ�O�����ォ�W�ォ��������Ȃ����Ƃł��B�܂��A���z���a���悩��́A�������ނ���Ă��鎞�����S�N�V�����掏���o�Ă��܂��B�]���ĕ��ނ��̂��̂��ς���ė���\��������܂��B

�ő�̖��́A�O�p���_�b�������a����͂������̂��ƁA��������ꖇ���o�ė��Ȃ��ɂ�������炸�A����������W���ɕ��ނ��āA�O���I�����ɔz�u���Ă��܂��B�i���O�N�Ȃǂ̋I�N�������O�p���_�b���̍ŏ����Ƃ����A�w��̑吨�̈ӌ���������Ă̕��ޕ\�ł��傤���A�傫�Ȗ��ł��B

�ő�̖��́A�O�p���_�b�������a����͂������̂��ƁA��������ꖇ���o�ė��Ȃ��ɂ�������炸�A����������W���ɕ��ނ��āA�O���I�����ɔz�u���Ă��܂��B�i���O�N�Ȃǂ̋I�N�������O�p���_�b���̍ŏ����Ƃ����A�w��̑吨�̈ӌ���������Ă̕��ޕ\�ł��傤���A�傫�Ȗ��ł��B

�X�@�Õ��̕ҔN�ƎO�p���_�b��

�w��Ƃ��Ă��A�����������A���������ł��s�\���Ƃ������ƂŁA������g�ݍ��킹�Ă͂ǂ����Ƃ������݂��s���Ă��܂����A���ʂ̊W�ŏȗ����܂��B

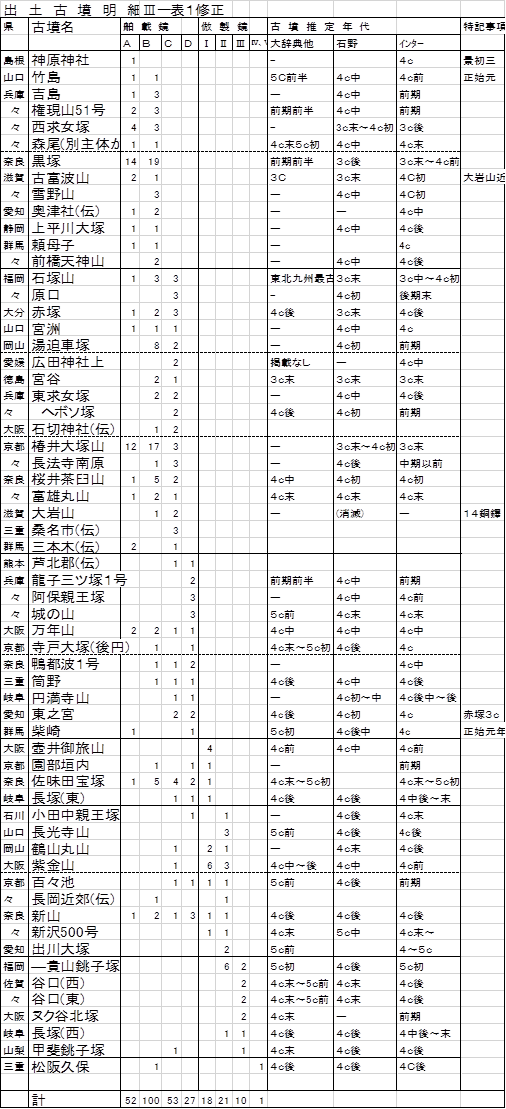

�܂��A�Ȋw�Z�p�≔���ʑ̔�̖������Ԃ̊W�ŏȗ����āA�O�p���_�b���̏o�y����Õ��̕ҔN�ƎO�p���_�b�����̂̕ҔN�̖��Ɉڂ�܂����A��ʂɂ́A���ڋ��̐����܂��͗A���̔N����`�a�b�c�̎l�i�K�ɂ킯�A仿�����̔N����l�`�ܒi�K�ɕ����āA����炪�o�y��������Ƃ��V����������A�Õ������̔N��ɂ��悤�Ƃ������݂ł��B�����ŁA���ۂɂ����Ă���Õ��N��Ƃ̑Δ䂪�K�v�ł���Ǝv���āA�w���{�Õ��厫�T�x�A�w�����x�i�Ƃ��ɑ�ˏ��d�����j�̔N�㐄��A���Ɂw�S���Õ��ҔN�W���x�i�Γc���M�ҁj�̑��C���^�[�l�b�g�L���ɂ���ҔN��lj����č쐻�����̂��E�̕\�ł��B

���̕\�ł��������邱�Ƃ́A�]���w�҂������A���̔N��ƁA����[�����Õ��̕ҔN����炾�Ƃ������Ƃł��B仿�����Ɣ��ڋ��ɕʂ��邱�Ƃɐ悸�傫�Ȗ�肪����܂��B�܂��]���́A�O�p���_�b���͎l���I�ȍ~�̌Õ�����o�邱�Ƃ���A�`�����Ƃ��ږ�ē����_������܂������A���܂��s���Ȃ����߂ɁA�Õ��̔N�セ�̂��̂��A�Ƃ��ɋI�N�����̏o�y����Õ��𒆐S�ɑ��߂��Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B�ŋ߂͎g�p���Ԃ����ɂ���ăo���o�����Ƃ������āA�Õ��Ƌ��Ƃ̊W��ے肷��w�҂����܂��i�ԍ莁���j�B�ɂ�������炸�A�O�p���_�b���̍ŏ��͋I�N���Ő����͎O���I�̒����ƌ����܂��B���̎��ɔږ�Ă����������A���悪�O���I���ƌ����܂�(���̏ꍇ�͎g�p���Ԃ��Ȃ��̂ł�����)�B���ƌÕ��͊W�Ȃ��ƌ����Ȃ���A����Ɍ��т���ȂǑS���������������܂��B

������

�I�N�������O�p���_�b���̍ŏ��̒i�K�ɒu���Ƃ������Ƃ͂���Ȃ�ɍ�����������Ǝv���܂������ꂪ�i���O�N���ɒu����邱�Ƃɍő�̖�肪����܂��B�O�ɂ��b���܂����悤�ɁA���̉���Ȑ}�Ă̂悤�Ȏ��́A�����Ē����l�̏������u���v�ł͂Ȃ��A���{�l����̐��ɐ^���ď��������̂ł��B

鰂̎���ɍ�����̂łȂ��Ƃ�����A�Ȃ�鰂̎���̔N��������̂��Ƃ�������ɑ��ẮA�X�_�ꎁ���A�a���ˌÕ��o�y�̌i���O�N�����̔N���ɂ��āA�u��a����̎x�z�҂����������̐�c��R�����炵�߂邽�߂ɁA�T���I���ɂȂ��č�������ł͂Ȃ����v�Ƃ����M�c�È�Y���̌����i�u���{��Îj�����v��U���P���j�������x�����Ă��邱�ƂʼnɂȂ�Ǝv���܂��B

����ɑ��ē�̔��_������܂��B��͉����ꎁ�̌i���l�N�̖��ł��B���{�֗������̍H�l���A�i���O�N�̎��͐��n���N�ɂȂ������Ƃ�m��Ȃ������B���R�i���l�N���Ǝv���č�������A���ƂŐ��n���N�ɂȂ������Ƃ�m��A�����̔N���̂��鋾���ł����i����H�l�j�A�Ƃ������_�ł��B��������M�c�E�X���̂悤�ɁA�������Еt���ł���Ȃ�A�Ȃ����j�ɂȂ��i���l�N���łĂ��邩�Ƃ������ł��B

����ɑ��Ă͓��̉����ꎁ����̎R�������̌i���l�N����ᔻ�����_���i�w�G���הn�䍑�x���㍆�A������j�����̂܂܉��p�ł��܂��B���Ȃ킿���̋Ԓ�S�Ȏ��T�ł���w�Ε��C�{�x�Ɂu�i���l�N�v���f�ڂ���Ă���Ƃ��������ł��B�Ԓ莖�T��Ҏ[����w�҂ł����A�O���u�ɂ���L���𐳎n�l�N�Ɠǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����A�i���l�N�Ɠǂ�ł���̂ł��B�w�҂ł��Ȃ����t��H�l���u�i���l�N���������v�Ɨ������邱�Ƃ́A�Ȃ��s�v�c�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�Ō�ɌÕ��̖��ł��B�]���Õ��̂͂��܂���l���I�Ƃ��Ă��܂������A�̖퐶����̂͂��܂�̑k������āA�הn�䍑�ߋE���̐l�͂���K���Ƃ���A����Έꗥ�ɌÕ���������ܔN�قǟ�点�悤�Ƃ��镗��������܂��B���̒��Œf�Œ�R������̂̓z�P�m�R�Õ��ł��B

��Z�Z���N�́u�����l�Êw�������������ʑ�P�O���@�z�P�m�R�Õ��̌����v�ɂ��A�Ö،��ʂ̂Ȃ����}�̒Y�f�N�㑪��ɂ��A�z�P�m�R�Õ����l���I�Ɋ܂܂��m���͂W�S�D�R���ł��i�����Óc��j���[�X���Z���j�B�ߋE���w�҂Ɏ���ēs���������ƁA���̎����͈��p�����A��Z�Z��N�́u�z�P�m�R�����T���v�̎��������p���Ă`�c��Z�Z�N���ɂ���̂ł��B�z�P�m�R���m���_�ł`�c�O�܁Z�N���Ƃ���ƁA����͓��R������x���Ȃ�܂��B���̋ߕӂ���N���~�Ȃǂ����������o�܂����A�ޓ��͂Ƃ߂ĒY�f�N�㑪�������Ă��܂��B���R���Ă̕���͐������܂���B�O�p���_�b���͔ږ�Ă�����������ȂǂƂ��������������܂���B���X���O���o�����Ă����������ԍ莁�Ȃǂ́A���ŋ߂��I�N�����͔ږ�Ă�����������Ƙb���Ă��܂����B���̉���Ȏ��́A�Ӗ��̕�����Ȃ������́A�����ĉ��߂��Ă������ɂӂ��킵���悤�Ȗ����ł͂Ȃ��A���ɂ̓q�r����������������܂��B������������ږ�Ă�����������Ȃǂƌ����ƁA�����Ɣږ�Ă͒V�����Ƃł��傤�B

���������肪�Ƃ��������܂����B