虹と音階とスペイン語と

虹と音階とスペイン語の間には、意外と思われるかも知れませんが、実は密接な関係があります。

虹は7色だと教わりました。英語でも Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet です。

このなかで Orange と Indigo はスペイン語起源です。Newton は虹を7色に分けましたが、その

割合はその当時の音階の1種ドリア旋法の振動数に対応して分割しました。

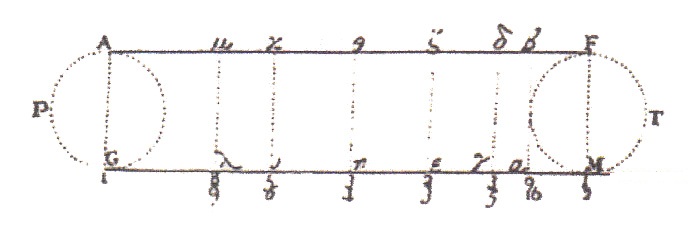

ニュートンは太陽のスペクトルを左図のように分割しました。

ニュートンは太陽のスペクトルを左図のように分割しました。

左端が紫で下の数字は1、右端が赤で下の数字は1/2です。

他の区切り線の数字もいれましょう。

1 8/9 5/6 3/4 2/3 3/5 9/16 1/2......0 →(1)

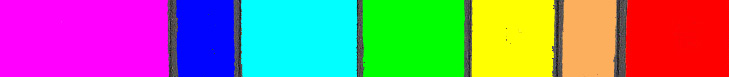

ニュートンの分割に合わせて7色を入れました。 すこし色が濃いようですが。

これは太陽のスペクトルです。

上と色があっていますか。 全然合っていませんね。

そうするとあのニュートンともあろう偉大な学者は、でたらめに虹を分けたのでしょうか。

それを解く鍵が、当時の音階の一種ドリア旋法にあります。

弦の長さと振動数は反比例します。弦の長さが半分になると音の高さは倍になります。

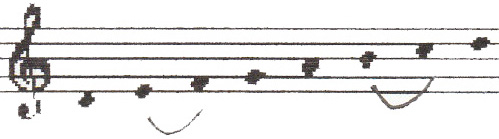

次はドリア旋法の振動の割合です。第2音と第3音が半音、第6音と第7音が半音です。

1 9/8 6/5 27/20 3/2 27/16 9/5 2......0 →(2)

(1)と(2)を掛けてみましょう。

1 1 1 81/80 1 81/80 81/80 1 →(3)

(1.01) (1.01) (1.01)

ほぼ一致します。ニュートンが虹を7色に分けたのは、音階の7音に合わせたのです。

このことはイギリスの学者が厳密に証明しました。

そのために当時では新しい語"Indigo"を使いました。スペイン語が元です。

ドリア旋法の振動数に対応させたという指摘も既にあります。

ただしニュートンの分割が正確ではない、恣意的だというのが私の主張です。

もしかしたら、彼は実際には実験などせず、最初から数字を当てはめたかも知れません。

詳しいことは、下記のパワーポイントファイルをダウンして下さい。

ファイルの使用は自由ですが、ご連絡頂ければ幸いです。

連絡先はこちらです。