- 駿河区 -

駿河区の主な街道に沿っていない見どころを巡る。

一度に巡ることは難しいので、スポットでの訪問になる。

先ずは静岡駅を南口へ出る。

[東照宮碑]

[東照宮碑]

駅の南口を出てすぐの西側に「東照宮」「是より2里11町」と彫られた碑が建っている。

東照宮没後300年を祈念して建立された。台座には大正4年4月17日と彫られている。

もとは久能街道の起点だった伝馬町にあったらしいが宝台橋脇に移設、そしてこの地に移って来たものだ。

家康の遺訓も台座に書かれていた。

人の一生は重荷を負て遠き道をゆくが如し急ぐべからず

不自由を常と思えば不足なし

心に望みおこらば困窮したる時を思い出すべし

堪忍は無事長久の基 怒は敵と思へ

勝事ばかり知りて負くる事を知らざれば害その身に至る

己を責めて人を責むるな

及ばざるは過ぎたるよりまされり

慶長8年正月15日家康(花押)

人はただ身の程を知れ草の葉の

露も重きは落るものかな

昭和55年4月17日

東照公遺訓 久能山東照宮宮司松浦國男謹書

[ルノアール]

[ルノアール]

静岡駅南口広場にルノワールのブロンズ像が立っている。説明も柵もなく自由に手を触れることが出来ます。

「黒金町(くろがねちょう)」は静岡駅の町名で、鉄道を表す鉄(くろがね)が命名の由来となっている。

[ルノアール]

[ルノアール]

ルノワールのブロンズ像は2体。

[水の森ビル]

[水の森ビル]

静岡駅南口広場に面して再開発ビルが建っている。ここの住所は南町。

「南町」は昭和20年の区画整理で出来た町名。駅の南ということにちなむ町名。

[千勝浅間神社]

[千勝浅間神社]

水の森ビル近くの駅南銀座通りを200mほど南へ行った稲川の地に小さな浅間神社がある。

[稲川千勝浅間神社]

[稲川千勝浅間神社]

境内に由緒書きが書かれているので読みます。

<千勝浅間神社由緒>

鎮座地 静岡市稲川1丁目2番2号

創建月日 不詳

祭神 木花咲耶姫命

境内3社 1.福成稲荷神社 祭神 保食の命

2.金刀比羅神社 祭神 大物主の命

3.秋葉神社 祭神 火具土の命

例祭 夏季 8月20日 秋期 10月16日

宝物 狛犬一対 静岡市指定有形文化財 正和2年乙卯と彫刻してあり、雲慶の作で西暦1313年頃のものと推定される。

社殿工作物 本殿 幣殿 社務所 鳥居 石造り八幡形2基

氏子区域戸数 稲川1丁目、稲川2丁目、稲川3丁目、南町2区820戸

神社記 明治8年2月村社に列格す。昭和21年7月30日宗教法人令による届出をなし、宗教法人千勝浅間神社として発足。昭和27年8月宗教法人法により法人設立の登記をし、静岡県知事より認証され現在に至る。静岡県神社庁認証の神社。等級は10級である。

旧来の記録によると稲川の地に大楠があって、この楠を中心にお宮が建設された。

昔の行事 1月15日朝、武射あり 1月30日 鏡餅を供う

3月3日 草餅を供う 5月5日 チマキを供う

7月2日より7日まで参籠 9月27日 神楽ありと記されてある。

御祭神は蛇を嫌忌すること甚だしく氏子の者が草刈に来て草籠の中に蛇が入っても村境に来ると必ず籠の中より落ち、常に蛇除けの神として信仰されたそうです。

昭和20年6月20日大東亜戦争の為、旧来の社殿等は全焼し、現在の建物は昭和27年9月に本殿が設立された。

[千勝浅間神社]

[千勝浅間神社]

由緒書き看板の下に岩があって説明が書かれていた。

<千勝浅間神社の手洗鉢>

君が代にうたわれているさざれ石で造られており、平安、鎌倉時代のものと思われる。

千勝浅間神社氏子総代会

[翁稲荷大神]

[翁稲荷大神]

駅南銀座通りに戻ると稲荷神社の幟がかかっている。

[崇福寺]

[崇福寺]

駅南銀座通りの終点を東に曲ると寺がある。駿河一国観音霊場の32番。

「徳雲山 崇福寺」という臨済宗妙心寺派の寺院。

寺の入口の石碑に刻まれた文字を読む。

<鯖太子堂>

山梨玄度は稲河家11代清臣の実父なり清臣稲河家の養子となるに因りて共に稲川に移り改め号して稲川居士といふ

[崇福寺]

[崇福寺]

境内に太子堂と書かれた建物がある。

[伊河麻神社]

[伊河麻神社]

駅南銀座通りの先に県道354通称「南幹線」へ出る。南幹線を西側へ200mほど進むと伊河麻神社がある。

静岡市稲川1丁目10の15(元中田字宮地1番地)

祭神名 品陀別命(ほむだわけみこと) 例祭日 9月15日

社殿工作物 (本殿)9.25㎡(幣殿)21㎡(拝殿)56.7㎡

(社務所)39.6㎡(参集所)247.5㎡

境内社 金刀比羅神社、稲荷神社、火産神社

境内地 1,958㎡ 氏子戸数 2,100戸

<由緒>

延喜式神明帳に「駿河國有渡郡伊河麻神社是也と所載され諸郡神階帳に正4位伊河麻明神、白鳳4年4月創建ス」とある。駿河志料には「伊河麻神社今井鎌大明神といふ、当社は延喜式神明帳所載にて、風土記に有渡清水(或は玉潔水)伊軸麻神社浄見原天皇神宇4年4月被祭之、應勅処分、為4宮奉祭誉田天皇所也」と見え、神階は所郡神階帳に正4位下伊賀麻明神とありて古はいかめしき御社にと有りけむ。

此地を去りて遥かに鳥居林井垣添など云う字ここかしこに残り古の大社の?あり、今は村持の社なれど古木茂れる森なり、今川家の近臣に四宮右近光匤あり之此社の神宮にして武役を勤めし人にやありけん」と記されている。明治8年2月郷社に列し、旧除地8213歩を有し、明治42年6月18日静岡県告示第210号を以て神饌幣帛料供進指定神社に列せられた。昭和50年12月25日郷社列格100年記念事業として社殿を新築竣功した。昭和21年7月30日宗教法人令により届出をし、昭和27年8月宗教法人法による法人設立の登記をした。

静岡県神社庁認証の等級は6等級である。

町名の「稲川」は江戸時代の稲川村だったことに由来する。浅間神社の関係者だった稲河氏の所領だった。

[津島神社]

[津島神社]

伊河麻神社から300m南幹線を西に向い、路地を入った所に神社がある。由緒看板を読む。

<津島神社由来>

鎮座地 静岡市馬淵2丁目15番10号

祭神 素盞鳴命

社殿工作物 本殿 拝殿 境内地

御神徳 この神は素盞鳴尊(日本書紀)とも書き伊邪那岐尊と伊邪那美之命2神の御子であり、天照大神の弟として他の神に比べ勇敢の神で有られた疫病退散の神として信仰が厚くまた農業の神としても崇敬されている。

由緒 創建年月日不詳。文化2年3月再建。明治8年2月村社に列格

大正12年本殿拝殿を改築 昭和19年神饌幣帛料供進神社に指定

昭和20年6月戦災により焼失。昭和28年宗教法人法により設立登記。昭和30年再建

当神社の祭典 7月25日例祭

神社等級 静岡県神社等級規定により9級社に指定

[見瀬天満宮]

[見瀬天満宮]

南幹線は「馬渕3丁目交差点」で大浜街道と交差し、大浜街道を700m南下し市道丸子池田線と交差する「馬渕3丁目交差点」を越えてすぐの路地を入った所の神社。

由緒看板を読む。

<見瀬天満宮>

神社名 見瀬天満宮

鎮座地 静岡市馬渕4丁目11の16(旧町名-見瀬)

御祭神 菅原道真公(学問の神)

例祭日 10月吉日

由緒

創建年代は不詳であるが駿国雑志に「雷電社 有度郡見瀬村に有り。祭る処火の神也。当村及中村西脇村の土神とす。神主詳ならず。3代実録云。元慶2年(878年)戊戌、夏4月14日授駿河国正6位上岐都宇命神、雷火神、併従5位下。云云。則此神社也」とあり平安時代の記録に登場する古社である。

現存の棟札の中には延宝元年(1673年)の物も見られ、現在の社殿は拝殿が明治39年(1906年)本殿は昭和51年(1976年)に新築されたものである。

稲荷神社(境内社)

祭神は宇迦之御魂神。明治41年まで最頂寺屋敷(現在地、見瀬222番地の隣地)に鎮座の神社である。

雷火神

道真の没後、京都御所に落雷があり多くの朝臣が死に、又、国内に疫病が流行し、藤原一族の変死が続いたので人々は道真の霊の崇であると恐れた。天暦元年(947年)調停は北野に天満宮を建て道真の霊を祀った。

※北野の地は従前から天神地祇を祀る神聖な所であり農耕祈願の雷公祭が行われていた所であるので道真を天神と称し、雷神とも結びついたのであろう。

平成6年4月吉日 天満宮 責任役員

[専行寺]

[専行寺]

見瀬天満宮から「市道丸子池田線」を700mほど東進した所に「法楽山 専行寺」という日蓮正宗の寺院が中田2丁目にある。

<町名の由来(中田)>

中田の地名は、駅南地区に広がっていた田園地帯の中心的な位置を「中田保」「中田郷」「中田七村」などと総称したらしい。

明治に入ってから中田村ができたが、その後静岡に合併して町名として残った。

[吉祥寺]

[吉祥寺]

「見瀬天満宮」の南200mに「玉泉山 吉祥寺」という曹洞宗の寺院が中田本町にある。

江戸時代の初期に開山したとのことです。

[吉祥寺]

[吉祥寺]

25番 静岡梅花観音霊場となっている。

[自休寺]

[自休寺]

吉祥寺から大浜街道へ出た街道沿いにある「愛歳山 自休寺」という曹洞宗の寺院。

ここの町名は見瀬。

「見瀬」は江戸時代にこのあたりが見瀬村だったことから付けられた。安倍川の瀬に由来する町名。

[玉泉寺]

[玉泉寺]

大浜街道沿いの自休寺から100mほど西に寺がある。町名は中原になる。

「瑠璃光山 玉泉寺」という曹洞宗の寺院。

「中原」は中田に7つあった村の一つ。安倍川に挟まれた原だったのだろう。

[山王寺]

[山王寺]

500mほど北上し南幹線に出て50mほど駅方面へ戻ると寺がある。馬渕3丁目にある「霊泉山 山王寺」という曹洞宗の寺院。

26番 静岡梅花観音霊場となっている。

馬渕という町名は、このあたりが低湿地帯で渕があったことから由来するらしい。江戸時代には宝台院の敷地だった。

[津島神社]

[津島神社]

山王寺から南西へ500mの所に津島神社がある。自治会館が境内に建設されている。

昭和51年の住居表示までは中原の一部だったが津島神社に由来して名付けられた。

[水神社]

[水神社]

津島神社から南へ500mほどの「市道丸子池田線」と「インター通り」の交差点の角に水神社がある。

このあたりの町名は中野新田。

江戸時代に薩摩土手の外側の安倍川原を遠江の人たちが入植して開墾した新田。

[水神社]

[水神社]

境内脇にある由緒書き看板を読む。

<水神社>

鎮座地 静岡市中野新田81の2番地

祭神名 瀬織津姫命 相殿 素盞鳴命

例祭 10月16日

由緒

創建年月日は不詳である。駿河国新風土記に中野新田は駿河国有渡群のうち安倍川の川原に開かれた新田。幕府領。弘化元年からは旗本本郷氏領。村高は寛文年間の高帳には記載なく(元禄郷帳)320石とあることから江戸時代元禄以降の創建と思われる。

当地は開墾より安倍川の水害にあい、そのため水神社が建てられた。

明治8年2月村社に列格した。

先祖代々郷土の守り神として民、氏子の信仰の的となり親しみ心の寄りどころとして永く仕え伝えられてきました。水神社が中野新田の守護神としてまことにふさわしい限りです。

平成12年1月吉日

[中島神社]

[中島神社]

東名静岡インターの西に中島神社がある。

[中島神社]

[中島神社]

こじんまりした社殿。

[昌林寺]

[昌林寺]

中島神社から南東に500mほどの所にある「法城山 昌林寺」という曹洞宗の寺院

<中島の町名の由来>

安倍川はかつて幾筋もの川に別れて静岡平野を流れていて中の島状になっていたことから中島の地名となったらしい。

中島はもともと「長田」の地域だった。江戸時代には興津の小島藩領であり、安倍川の土手にある松並木は小島藩が植林したものという。

[稲荷神社]

[稲荷神社]

昌林寺から東名に沿って東へ約1km。東名の脇に「保食大神稲荷神社」がある。

[正法寺]

[正法寺]

稲荷神社の向かいに「田中山 正法寺」という曹洞宗の寺院がある。

[正法寺]

[正法寺]

ここの地名は「西脇」

西島の隣だったことから西脇村と呼んだ。中田七村の一つだった。

[光増寺]

[光増寺]

正法寺から200m東名に沿って東進すると西島と地名が変わり、ここにも寺がある。

山門が落ち着いた雰囲気を醸している。

安倍川はかつて幾筋もの川に別れて静岡平野を流れていて中の島状になっていたことから西島の地名となったらしい。

江戸時代には興津の小島藩領だった。

[光増寺]

[光増寺]

「中寶山 光増寺」という臨済宗妙心寺派の寺院。

[渡神社]

[渡神社]

光増寺の隣に「渡神社」がある。

[白髭神社]

[白髭神社]

光増寺から東南へ約1kmの所にある「白髭神社」。

[下島白髭神社]

[下島白髭神社]

「白髭神社」は「下島」の氏神。

安倍川はかつて幾筋もの川に別れて静岡平野を流れていて中の島状になっていたことから下島の地名となったらしい。

江戸時代には下島は興津の小島藩領だった。

[西岩寺]

[西岩寺]

石田街道へ出ると「向陽山 西岩寺」という曹洞宗の寺院がある。

[西岩寺]

[西岩寺]

最近建て替えられたようできれいな寺だ。

[西岩寺]

[西岩寺]

西岩寺の墓地は300m以上離れて、浜川を越えた海岸のそばに位置する。

墓地の中心にある戦没者の慰霊碑は「青木幽渓」さんの揮毫とのこと。

[帝釈寺]

[帝釈寺]

西岩寺から200m北東に「寶珠山 帝釈寺」という曹洞宗の寺院がある。

ここの町名は「高松」

およそ石田街道から東側の地域を広く「高松」と呼んでいたが、昭和54年に住居表示に伴う町名変更で「宮竹」「敷地」「高松」に別れ、丁目も付いたがこの地区はまだ住居表示未実施の地域。

古くは高松郷、江戸時代は高松、宮竹、敷地を合わせて高松三か村と呼ばれた。

高松地区一帯は、有史以前は安倍川扇状地が形成されたあとも入江として残り、三保のような東西に細長くつづく海岸砂礫洲ができて、せきとめられるようになり陸地化していった地形。

登呂遺跡ができるころに低湿地となって、水田が作られた。従って高松低地の地表のすぐ下には軟弱な泥の層がひろがっている。

[諏訪浅間神社]

[諏訪浅間神社]

帝釈寺から200m東に諏訪浅間神社がある。

[諏訪浅間神社]

[諏訪浅間神社]

高松の氏神。

[慈貞院]

[慈貞院]

高松にはもう一つ寺がある。「円道山 慈貞院」という曹洞宗の寺院。

多くの寺は江戸時代の檀家制度によって一村に一寺のケースが多い。

現在の町名は高松だが、宮竹に位置するのだろうか。

[慈貞院]

[慈貞院]

「霊光」と彫られた戦没者の慰霊碑が建てられている。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

海岸近くに旧マッケンジー邸が保存されているので行ってみる。

月曜日なので休館でした。看板には次のように書かれていた。

開館時間 8:30~17:00

( 見学の方は16:30までに入館願います。)

休館日 月曜日(祝日の場合を除く)

年末年始(12/26~翌年1/5)

入場料 無料

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

塀の外から覗いてみました。

素敵な建物です。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

日を改めて再訪問しました。

門が開いていて歓迎してくれている。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

近くで見るとさらに素敵な建物だ。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

中へ入るとタイムスリップしたような空間が広がる。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

ピアノがあったり、暖炉があったり。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

当時の写真や小物が展示してある。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

書斎。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

ここにもピアノや暖炉がある。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

会議室なのか、食堂なのかな。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

キッチン、配膳室。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

レンジやオーブンが西洋の空気を感じる。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

冷蔵庫がある。氷の冷蔵庫なのだろうか。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

和室もある。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

ベッドルーム。病院を彷彿する。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

バスルームも2ヶ所あった。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

階段も雰囲気がある。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

3階は見晴し部屋になっている。

台風の時には大変だろうなと思う。

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

玄関脇に文化財の照明がある。

<地域景観資源>

旧マッケンジー住宅 静岡市駿河区高松

指定第3号 平成23年9月30日 静岡市

<登録有形文化財>

第22-0007号

この建造物は貴重な国民的財産です 文化庁

[旧マッケンジー邸]

[旧マッケンジー邸]

庭の隅に石碑がある。

<マッケンジー夫人の功績を讃う>

静岡茶の名声を、とおく海外に高からしめた夫君を助け、茶業の振興に貢献された若き日々、夫君逝きし後も共に愛したこの地に在って人びとに温かなこころを寄せられた

晩年、在静岡50年

夫人の敬虔な善意は社会福祉の灯となり、ことに幸いうすき子らも、その慈愛のもと健やかに育まれた。

また、夫人たちにはボランティアの精神を刻む。自ら奉仕を実践した20有余年

導きかな 日本赤十字社金色有功章

宜なる哉 静岡市名誉市民の称号

輝かしき 知事表彰 勲三等瑞宝章

ここ高松の潮騒のなか、その功を刻みてとこしえに静岡市民敬仰の証とする

昭和49年10月吉日 静岡市長 荻野凖平

[牧牛寺]

[牧牛寺]

石田3丁目にある「平田山 牧牛寺」という臨済宗妙心寺派の寺院。

静岡駅から真っ直ぐ海へ向う石田街道沿いにある。

「石田」の町名は江戸時代に久能山東照宮の神領だった「石田村」から名付けられた。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

静岡駅から2kmほど西南に登呂遺跡がある。

昔は安倍川がこの辺りにも流れていて川のほとりの湿地帯だったらしい。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

復元の住居や倉庫が点在している。

<国特別史跡 登呂遺跡>

登呂遺跡は、今から約1,900年前の弥生時代後期の集落遺跡です。太平洋戦争中の昭和18年(1943)に発見され、昭和22年から25年(1947~1950)に行われた学際的な発掘調査により、弥生時代の人びとの暮らしと米づくりの様子が日本で初めて明らかとなり、昭和27年(1952)に、「特別史跡」に指定されました。

平成11年度から平成15年度に行われた再発掘調査では、遺跡は、洪水により2度埋没し、その度に復興された変遷が確認されるなど、集落の様子が細部にわたり明らかになりました。

特に、最初の洪水前の集落の姿が最も良好に保存されていたため、再整備では、その姿を復元しました。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

再整備により新しく作られた復元?家屋。

復元のようだが度重なる火災対策のため、コンクリートにより復元風に建築したものだ。

一見して本物の復元家屋と見分けがつかない。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

こちらは従来の復元家屋。

<2号住居>

昭和25年に発見された住居跡。平面の形は楕円形で、周囲は盛土され(周場)、住居内部には羽目板がめぐり、4本の柱と炉が設置されている。周堤の外側には配水用の周溝が掘られ、杭と横木による護岸がされる。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

復元家屋の入口から中を覗く。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

踏み固められた土間の真中に囲炉裏がある。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

家屋の中には当時の生活を体験できるような道具が置かれている。

説明員が常駐していて依頼すれば体験が出来るようだ。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

より生活感を再現している家もある。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

再整備前の平成21年に行った時の写真。当時は再整備をお知らせする看板が立っていたので読んでみました。

<復元住宅>

昭和26年以来、皆様に親しまれてまいりました公園の北側の復元住宅は、登呂遺跡再整備工事に伴い、12月1日に解体撤去しました。

登呂遺跡では、住居跡の存在しない位置に復元住宅が造られました。これは、遺構の保護と住居跡の背後に復元住宅を配置することで、住居跡にこのような形の建物が建っていたのだということを理解していただく整備手法だったわけですが、その後は別の整備手法が主流となりました。このため、住居の少ない場所に住居を建てたことで、住居の数を間違わせたり、集落の範囲を誤解させる原因にもなっておりました。

今回の再整備工事では、洪水直前まで存在した登呂遺跡の姿を正確に復元する方針ですので、住居のなかった位置に住居を置いておくわけにはいきません。そこで、復元住居を解体撤去したわけです。解体された復元住居の柱や梁は、今後、西側居住域エリアで展開していく予定の体験学習(住居復元体験)で活用できるよう「活かし取り」し、保存してあります。

平成19年度から新しく復元住居が居住域の上に造られていきますが、この復元住居は、「メモリアル広場」として登呂遺跡整備の歴史を解説する予定のこの場所で展示し続けます。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

この写真も平成21年で再整備前のもの。かなり傷んでいた。

住居の説明があった。

<住居と家族>

この住居には、1夫婦にその子供たちを併せた5・6人が住んでいたと思われています。

入口はやや東より南で中央に炉があり、夏は涼しく、冬は暖かく、案外住みよく設計されています。

土の上にはアンペラ(ムシロのようなもの)やワラなどを敷いているようです。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

同じアングルから復元後の写真。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

登呂博物館は建てなおされた。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

博物館へ入ると登呂遺跡発掘当時の写真と昭和22年11月の新聞記事が掲示されている。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

2階は企画展が開催されていて有料で入場できる。

稲作登呂遺跡のメインテーマだ。

<稲作のはじまり>

水田による稲作は、およそ7,000~6,500年前に中国の長江(揚子江)中・下流ではじまったと考えられています。日本ではまた縄文時代前期で、自然の食料を採取する生活をおくっていました。

<稲作の日本への伝播>

日本で水田による稲作がはじまったのは、九州の北部地域で、縄文時代の終りの頃にさかのぼります。水田稲作の技術が中国大陸から日本に伝わった経路については、いくつかの説が考えられています。

<コメの収穫>

弥生時代のイネは、いくつかの種類がまざって栽培され、種類によって実る時期に違いがあった可能性があります。イネを刈り取る方法としては、全てのイネを同時に刈り取らずに、よく実った種類から順に、穂首だけを刈り取る方法がありました。収穫したイネはよく乾燥させてから臼に入れて、竪杵を使って脱穀や籾すりをしました。

<コメの品種>

イネにはジャポニカ種、インディカ種、ジャワニカ種といった植物生態学的な分類のほか、赤米・白米・黒米といった玄米の色で分類する方法など、さまざまな分類の方法があります。また、畑での栽培に適した陸稲と水田での栽培に適した水稲があります。

弥生時代の水田稲作では、水稲である温帯のジャポニカのイネに加えて、陸稲とされる熱帯ジャポニカのイネも栽培されていたと考えられています。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

水田のいろいろな道具が展示されている。

<水田を耕す>

水田を耕す道具には、鍬や鋤があります。鍬や鋤には、平たい板状のものと櫛歯状のものがあり、土を掘り起こす道具です。

また、田下駄はどろんこの水田の中を歩く時に足が沈んでしまわないようにはいた道具だと考えられていますが、弥生時代の水田跡からは多数の足跡がみつかることもあって、その使われ方が検討されています。

<水田をつくる>

水田は、水の出し入れがしやすいように北側から南側に向けてゆるやかにかたむいた湿地につくられていました。

水田の中には水路が通され、田の水の出し入れに使われていました。また、水路の中には田に入れる水量や水温を調節するための小さなダム(堰)がつくられていました。

<大区画と小区画>

水田は、土を高く盛り上げてつくった丈夫な畦や矢板・杭で補強した畦(大畦)で広く区切られ、その中は小高く土を盛り上げただけの小さな畦(手畦)で細かく区切られていました。大きな区画だけではすべての田んぼに同じ深さの水を張ることは困難です。

小さな区画は、どの区画にも同じ深さの水を張る工夫だったと考えられます。大畦は、作業用の通路として使われ、また、ひとつのまとまり(単位)をつくりだしていたとも考えられます。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

田下駄や石器、蓑の跡が展示されている。

<布を織る>

編んでつくられた布は、すでに縄文時代につくられていましたが、糸を織って布をつくる技術は、稲作文化のひとつとして大陸から伝えられた技術でした。布を織る機織りの道具は、部品ごと別々になっていますが、縄で結ばれるとひとつの道具になります。

登呂遺跡からは機織具の部品と、麻の糸で織られた布の切れ端が出土しています。

<石器をつくる>

石の道具は、縄文時代から受け継いで、工具、農具、武器、・をする道具、調理の道具、身を飾る道具など、弥生時代の生活の中でも幅広く使われました。そして、打ち欠いただけの打製の石器と、磨かれた磨製の石器がありました。

<道具をつくる道具>

道具をつくり出すために、材料を打ち割ったり、くりぬいたり、削ったり、磨いたりといった加工する道具がありました。弥生時代になると、とくに木の道具類が多く使われるようになり、発達しました。

これは、木を加工する道具として、大陸から伝えられた木を切り倒すための太型蛤刃石斧、木をくりぬくための柱状片刃石斧、木を削るための扁平片刃石斧やノミ状片刃石斧といった優れた摩製の石斧が使われたり、弥生時代後期に広まった鉄製の刃物が使われたりするようになったからです。

<土器をつくる>

弥生時代の土器は、縄文時代の土器に比べて薄く、模様が簡単になってきました。

つくり方としては、「輪積みづくり」という方法で形をつくり、表面に模様を描き、乾かした後に「野焼き」で完成させました。

模様は、縄を転がして付けた縄文と櫛のような道具で引いたり、突いたりして付けた櫛描文は西日本を中心に流行し、縄文は縄文時代の伝統を受け継いだ文様で、東日本を中心に流行しました。登呂遺跡から発掘された土器には、その両方の文様がみられ、東西両方の地域との交流を知ることができます。

【土器の形づくり】

ヒモのようにした粘土を輪にして積み上げていく「輪積みづくり」の方法で全体の形をつくりました。

【野焼き】

乾燥させた土器を焚き火で焼き上げました。土器が赤っぽい色をしているのは、粘土に含まれている鉄分が酸化したからです。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

住居づくりについての説明が書かれている。

<住居づくり>

弥生時代(おもに東日本)にみられる住居は、地面を掘ってすくった竪穴如お居が一般的でした。しかし、登呂遺跡の住居は、地下水の水位が高かったため地面を掘らずに地表面に床をつくりました。床の周囲には屋外に杭、屋内には羽目板で囲った堤を小判形に巡らせ、構造として竪穴住居と同じになるように建てていました。

また、堤の周囲には地下水の水位を下げ、住居の中に水が入ってくるのを防ぐ排水用の溝が掘られていました。屋根は4本の柱と梁で支えられ、屋根の裾は周囲の堤まで接していました。柱を埋め込んだ穴の底には板が敷かれ柱が沈んでしまうことを防いでいました。床の中央付近には、炉の跡が見つかっています。

<木取り>

切り倒した丸太から木材を切り出す方法としては、まだノコギリがなかったので、丸太にクサビを打ち込み、木の芯からミカンの房のように彫り分けていく方法や必要な●をあけて丸太に刻みを入れ、その●をはがし取るといった方法がありました。

また、板材には、年輪にそって削りとる板目いたと年輪を断つように削り取る柾目材があります。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

鼠返しなどの建物の仕組みが紹介されている。

<高床の建物づくり>

柱を建てた穴の跡しかなく、・や炉跡がみつからない建物は、

床が地面にない高床の建物の跡だと考えられました。

高床の倉庫は、収穫したイネを翌年の収穫時期まで長い間保存しておくため、ネズミなどの小動物が入ってくるのを防ぐネズミ返しの板が柱に取り付けられていました。

壁板は井桁に組まれ、建物のゆがみを少なくする工夫がされていました。また、倉庫と同じく高床の祭殿は、祭りごとがおこなわれた神聖な建物で、棟木を支える柱が張り出してそえられているのが特徴的です。

[登呂博物館]

[登呂博物館]

いろいろな器が展示されている。

【煮炊きの道具】

火の当たりが良い台が付いた甕がおもに使われました。この台付甕の表面には煤がついています。

【土の器】

壺、甕、椀、鉢などといった種類があり、調理、保存、運搬用の道具、食器などとして広く使われました。

【木の器】

槽、鉢、皿、高杯などの種類があり、ほとんどが刳りぬいてつくられ、食べ物の盛り付けなどに使われました。

<調理と器>

食料は生でも食べていましたが、加熱調理もしていました。調理用具や食器はおもに土や木を使ってつくられ、とくに木製の用具はいろいろな形の製品がつくられました。また、調味料として塩がすでに使われていました。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

3階へ登るとテラスになっていて遺跡の全景と富士山が見える。この日は残念ながら霞んでいて富士が見えなかった。

[登呂遺跡]

[登呂遺跡]

登呂遺跡は水田の中に復元家屋が立ち、その向こうに対比するように高層団地や静岡新聞社のビルがそびえる。

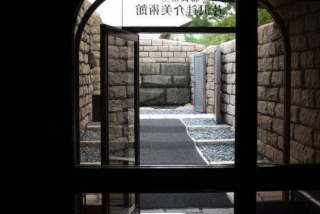

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

登呂博物館西側の林の中に石造りの建物がある。芹沢美術館だ。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

登呂遺跡に芹沢美術館がなぜ併設されているのだろう。

<看板>

この美術館には、我が国染色界の第一人者、人間国宝の芹沢銈介先生が、郷里静岡市に寄贈された作品及びコレクションが展示されています。

<石碑>

芹沢銈介氏の功績をたたえる

静岡市本通りに生まれ 郷土静岡の和染に学び 沖縄の紅型にひかれ 美しい意匠と豊かな詩情は 型絵染の独自の世界を築き上げた 人間国宝 文化功労者 そしてフランス芸術功労章に輝く世界の巨星 いま数千点に及ぶ作品とコレクションは ふるさとに贈られ 静岡市名誉市民の称号と共に 弥生の里登呂の地に とこしえにその功労を刻み 静岡市民敬仰のあかしとする。

昭和61年6月吉日 静岡市長 河合代吾。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

入口を入ると大谷石?に囲まれた通路が美術館へと導く。

手入れの行き届いた松も絶妙な風景を作っている。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

すっきりした、無駄な装飾がない玄関口。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

玄関を入って今来た通路を振り返る。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

芹沢銈介と言えばこの「型絵染」。滝。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

人をモデルにした作品もある。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

富士と雲をデザイン化したものだろうか。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

美術館には芹沢作品と芹沢コレクションが展示している。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

一段下がった所に洒落た空間がある。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

天井がドーム状になっている。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

どこを見ても絵になっている。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

真中のあたりに応接間のような部屋があって箱庭を見ることが出来る。

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

応接間風のスペースに年譜が書かれていた。

<芹沢銈介略年譜>

明治28年(1895) 5月13日、静岡市葵区本通の呉服太物卸小売商、大石角次郎の次男として生まれる。

大正5年(1916)21歳 東京高等工業学校(現・東京工業大学)図案科 を卒業。

大正6年(1917)22歳 芹沢たよと結婚。静岡県立静岡工業試験場にて図案指導を担当する。

大正11年(1927)27歳 大阪府立商品陳列所図案課を辞し帰郷。手芸団体「このはな会」を結成する。

昭和2年(1927)32歳 朝鮮への旅の途上、船中にて柳宗悦の論文「工藝の道」に感動、生涯の一転機となる。

昭和3年(1928)33歳 東京・上野公園で開催された大礼記念博覧会で、沖縄の染色(びんがた)に瞠目。

昭和4年(1929)34歳 国画会に染色家としてのデビュー作「紺地蔬菜文壁掛」を出品、国画奨学賞を受賞。

昭和6年(1931)36歳 柳宗悦の依頼により、1月に創刊した雑誌「工藝」の表紙を、型染で担当する(1年分12冊)。

昭和9年(1935)39歳 柳宗悦の勧めで東京・蒲田に移住する。

昭和14年(1939)44歳 初の沖縄滞在。紅型の技を受ける。

昭和20年(1945)50歳 戦災により家屋と工房焼失。型染カレンダー創始(没年まで継続)。

昭和30年(1955)60歳 工房新設。芹沢染紙研究所開設。

昭和31年(1956)61歳 重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。

昭和32年(1957)62歳 宮城県登米市石越町より板倉を住居として移築。

昭和38年(1963)68歳 倉敷の大原美術館に芹沢のデザインによる芹沢銈介染色館・宗像志功版画館が完成する。

昭和41年(1966)71歳 中東・欧州各地を巡遊。紫綬褒章受章。

昭和42年(1967)72歳 静岡市名誉市民となる。

昭和43年(1968)73歳 新宮殿連翆の間の横額2面謹作。サンディエゴ州立大学で夏季セミナーを開き、個展を行う。

昭和45年(1970)75歳 勲四等瑞宝章を受ける。

昭和49年(1974)79歳 知恩院大殿内陣の荘厳布を制作。

昭和51年(1976)81歳 文化功労者となる。フランス、パリの国立グラン・パレにて「芹沢展」開催、大成功をおさめる。

昭和53年(1978)83歳 大原美術館にて「芹沢銈介の蒐集もう一つの創造」展開催。

昭和56年(1981)86歳 6月、静岡市立芹沢銈介美術館。フランス政府より芸術文化功労賞を授与される。

昭和57年(1982)87歳 インド・クシナガラ釈迦本堂のための「釈迦十大弟子尊像」を制作。

昭和59年(1984) 4月5日 88歳で逝去。正4位勲2等瑞宝章を贈られる。

昭和56年(1981)86歳

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

カレンダーが掛かっている。カレンダーの横に芹沢銈介美術館の説明が書かれている。

大正のはじめ、画家を志した芹沢銈介は、雑誌「白樺」を通じて西欧の文学や絵画に若き情熱を燃やし、国内では特に岸田劉生、中川一政、富本憲吉やバーナード・リーチの作品に強く惹かれた。その後、健やかであるべき工芸品が、美術へ逃避する退嬰的な風潮をきびしき批判した柳宗悦は、人の暮らしを高く豊かにする日常の雑器にこそ美が宿ると、実物を示しながら新たな工芸論を展開した。適格にして明快な柳の論旨にふれて、新鮮な感動を覚えた芹沢銈介は、工芸に己の進む道ありと信じ、胸は大きくふくらむ。

郷里静岡で、伝統の相染に取り組む工人たちの確かな仕事に学び、昭和3年ご大典記念博覧会に沖縄県出品の紅型の色と模様の美しさに心打たれて目を開き、その心と業をうけとめて、型染こそ一生を託す仕事との信念をもつ。

爾来、柳宗悦を深く信慫して師と仰ぎ、彼の収集品を陳列する日本民芸館を中心に、展開された民芸運動にも力を尽くす。柳もまた芹沢の卓越した観察眼と描写力から生れた模様を当代随一と見抜いた。柳の主張や思想に共鳴した、陶工の河井寛次郎と浜田庄司、版画の宗像志功、木工の黒田辰秋らと共に20世紀を代表する作家として大成し、幾多の秀作を残す。

芹沢銈介は制約の多い型染めの技法を用い、豊かな表現力に天賦の造形感覚が加わって、独創性に満ちた模様の世界を拓く。着物、屏風、のれん、額、軸、絵本など伝統の様式によりながらも変化に富んだ作風は世に「セリザワ模様」と称されるほど工芸の本質を純粋な形で具現した。その道を装丁や挿絵など数多くのグラフィック・デザインにも及ぼす。さらに家具、どんちょう、ステンド・グラスから建築にいたるま広い領域にまで仕事を進め、ついに他の追随し得ない高みへと到達した。

華麗にして荘重さに満ち、芳潤にして馥郁と香る芹沢作品は、人々の目を輝かせ心を和め、豊かさに胸の高鳴りを覚えさせるが故に、国内はもとより海外にまで愛好者の輪を広めた。

パリ国際近代美術館長のジャン・レマリー氏は来日し、透徹した眼で芹沢作品に迫り、「超俗にして簡素な東洋美」と讃え、昭和51年「芹沢銈介パリ展」を企画し、日本人としては初のグラン・パレでの展覧を実現した。藍地に白く染め抜いた「風」の文字のポスターに誘われて訪れた万余に及ぶ異邦の人々に深い感動を与え、専門家の間からは「沈滞するフランス美術界に新鮮な刺戟を与う」との高い賛辞が贈られた。

若き日、東北の小絵馬に魅せられて始まった蒐集品は、やがて洋の東西南北に及び、人々の日々の営みに合せての知恵の集積としての世界の民族造形に静かな眼を向けると共に深く執心し、常に座右を賑わし続ける。

昭和56年、作品とコレクションを同時に展示する静岡市立芹沢銈介美術館が開設され、昭和58年にはその全貌を総覧し得る「芹沢銈介全集」31巻(中央公論社)が完成する。

作家がその在世中に美術館と全集の完成を目のあたりに為し得たのもまさに「芹沢」ならではの未曾有のことといえよう。

彼の描く絵や文字はのびやかにして清々しい。だが静寂もあれば、時には乱舞に似たものもある。その末期には、霊界への道を行きつ戻りつしたかと想像される流麗な字模様をしたため、この世に美しい染めの花園を残しながら、昭和59年4月5日弥陀の浄土へと旅立ったのである。今、静かに芹沢作品への関心が澎湃と湧きあがっている。

財団法人アジア民族造形館理事長 アジア民族造形文化研究所長 金子量重 昭和61年

[芹沢美術館]

[芹沢美術館]

美術館の出口。

[鷹の道遺跡]

[鷹の道遺跡]

駿河区役所の3階から鷹の道遺跡の発掘現場を見ることができた。ここの遺跡も近代化の犠牲になってしまう。

[石田神社]

[石田神社]

駿河区役所から約400m西に石田神社がある。

石田神社の由緒

1 素戔鳴命(配祀)稲田姫命

1 例祭日 6月30日夏祭 秋祭 元旦祭 初午祭

1 社殿・工作物 本殿 拝殿 社務所

1 境内社 稲荷神社 御嶽神社 高倉稲荷大明神

1 境内地 1,103平方メートル

1 氏子数 1500戸以上

1 由緒創建 年月日天仁2年9月(紀元1109年鳥羽天皇御代 静岡市神社名鑑による)

1 寛文12年 11月の古文書あり

1 明治8年2月 社名悪王神社(あこうじんじゃ)より石田神社と改称した。

1 明治8年2月 村社に列格した。

1 昭和20年4月26日 神饌幣帛料供進神社に指定された。

1 昭和20年12月住友金属株式会社静岡プロペラ製作所工場の地の神として祭ってあったのを終戦により住友会社よりの依頼により石田神社境内に移転して祀った高倉稲荷大明神である。

1 昭和21年7月宗教法人令により届出をなし昭和27年8月宗教法人令により設立登記した。

1 静岡県神社庁神社等級規定10級社に指定された。

[石田神社]

[石田神社]

石田神社は住宅街にひっそり建っている。

<古老の口碑>

当神社は乳児の夜啼きする者ある時は此の社に来りて祈願し社前に寝させて一声泣かして帰り共後夜啼き直りたる時は立願賽して又乳児を連れ来りて土偶を神前に納るを例とす。其霊験あるを以て古来よりこれを信ずるもの多く他府県人等来りて立願する者も少なからずと云う。

「付記」

この項にある土偶とは「土でくのぼう」で玩具図鑑にも悪王神社の首人形と服織村の洞慶院の「おかんじゃけ」とが載って居る。

其様に静岡近在に昔より有名であるが大戦後、土偶即ち首人形等商う店もなくなりし為に今は奉納する者が絶えた次第である。又首人形の代わりに絵馬を奉納する人もあったがこれも今は少なくなった。

次に昔より悪王神社或は悪王神と言いますがどうしてこのような名前を付けたかと言うことで或漢学者の考証によりますと亜皇の誤りではないかと云う。

悪の字について亜の下の心と云う字と皇の上の白を行書で書いて白を心と書き違えたのを後に誤り伝えられたのではないかということです。

亜皇ならば亜はつく皇は「皇統」とか「すめう」と読む、スメラにツグ即ち天照大神にツグで即ち御弟須佐之男命と言うことになる。祭神が須佐之男命であるから亜皇神社或は亜皇神という字もこれでなければならぬ筈との説である。

また一説には源平時代に猛い武将等が自ら名前を悪源太義平とか悪七兵衛影清等と言ったように最初から猛い祭神須佐之男命であるので悪王神社と言ったのだろうとの説もある。

どちらにしましても今は明治8年2月より石田神社と改称された。

(考証)素戔鳴命(古事記) 須佐之男命(日本書紀)

<町名の由来(石田)>

かつて石田村だった名残りの町名。

この辺りに弁志田池(へしだいけ)と呼ばれた所があったと「駿河国新風土記」に書かれている。

ヘシダが変化してイシダに変わったとも言われている。

江戸時代の石田村は久能山東照宮の神領であった。

[小鹿山神古墳]

[小鹿山神古墳]

区役所から3kmほど東方の有度山の麓、東名高速道路の側道から入ってすぐのアパートの脇に遺跡発掘現場があった。

ここも発掘後には何もなかったかのように開発されるのだろう。

[小鹿・竜雲寺]

[小鹿・竜雲寺]

小鹿にある「小鹿山 龍雲寺」という曹洞宗の寺院。

昔、この寺は小鹿氏の館があった。竜雲寺は館の中心だったらしい場所に位置する。

小鹿氏の館にちなみ、このあたりを「小鹿」という。

小鹿氏は今川氏親の身内で跡目争いに敗れた人物。鎌倉末期の有力武将だった。

室町末期に駿河国守護今川義忠が討死した後、義忠夫人北川殿の兄伊勢新九郎氏(のちの北条早雲)が相続争いの間に立ち、義忠の遺児竜王丸(のちの氏親)の成人まで、今川一門の小鹿範満が後見することになった。

竜王丸が成人した後も、小鹿範満は後見の座を下りなかったことから討ち取られ小鹿氏は滅亡した。

[竜雲寺]

[竜雲寺]

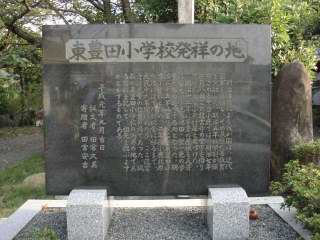

竜雲寺の門の脇に石碑が立っている。

<東豊田小学校発祥の地>

明治維新により我が国は、近代国家を目指し、その基盤たる教育を奨励した。

明治5年に学制が頒布されるや当小鹿では、明治7年2月8日この龍雲寺の堂宇を借りて学校として小鹿村庠と名づけた。

明治13年に茅葺きの屋根を瓦葺きに替え、小鹿・池田・聖一色の学童らの通学する処となった。

明治23年に至り校名を東豊田尋常小学校と改め、2年後小鹿北原の地に建てた新校舎に移るまで、大凡19年間にわたり、ここ龍雲寺は児童の教育の場であった。

現在の東豊田小学校の渕源の地である謂れを記して、祖先を偲ぶよすがともするものである。

平成元年9月吉日

撰文者 田宮久美

寄贈者 田宮安吉

[七面大明神]

[七面大明神]

小鹿病院の裏山の小さな神社が七面大明神。神社の脇には珍しい神社の墓地がある。

池田との境に建っていて小鹿に位置する。

[曲金北遺跡]

[曲金北遺跡]

東静岡駅の南口の前に遺跡がある。

[曲金北遺跡]

[曲金北遺跡]

遺跡の説明が書かれた碑がある。

<古代東海道>

平成6年、静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」の建設に先立ち、曲金北遺跡の発掘調査が行われました。その結果、古代の都と地方を結ぶ重要な幹線道路である東海道が発見されました。

発見された古代東海道は調査区を長さ約350mにわたって一直線に平行して延びる2本の溝という形で見つかっています。この溝は道路の側溝であり、側溝の間の路面部分には砂利をたたき込んだ状況が見られました。

両側の側溝の中心間の距離は12~13mを測り、道路の幅としては約9m程と推定されます。

側溝や路床から出土した遺物などから、この古代東海道は8世紀初頭~10世紀初頭(奈良時代から平安時代前半)に使われていたと考えられます。

一直線に延びる古代東海道の方向は、静岡・清水平野の条理の東西軸方向と一致しており、本地域の条理が古代東海道を基準として施行されたことがわかります。古代の官道と地域計画の壮大さをまざまざと見せてくれる資料です。

なお、発見された古代東海道の遺構は関係者の努力により、約100mにわたって保存されました。遺構は約1.5mのところに残されていますが、地表にはカラーブロックにより路面を、また植栽により側溝の位置を表現しています。古代東海道の規模・方向性などを実感していただければと思います。

平成10年10月 静岡県 静岡県教育委員会

-コメント-