TOP ご感想・ご意見

ここはレンズに関する基本的な解説のコーナーです。

1.レンズの基本:

2.組み合わせレンズ:レトロフォーカス、テレフォト、ズームと第1主点・第2主点

3.レンズ雑学:レンズの語源と簡単な歴史、レンズの収差と補正、デジタル対応レンズなど

レンズの部屋

TOP ご感想・ご意見

ここはレンズに関する基本的な解説のコーナーです。

1.レンズの基本:

2.組み合わせレンズ:レトロフォーカス、テレフォト、ズームと第1主点・第2主点

3.レンズ雑学:レンズの語源と簡単な歴史、レンズの収差と補正、デジタル対応レンズなど

1.レンズの基本

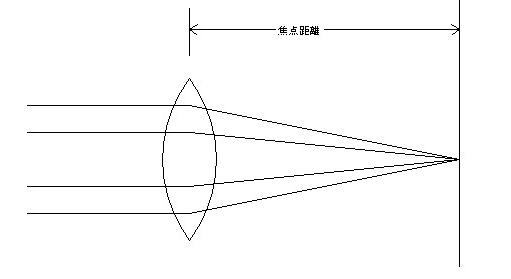

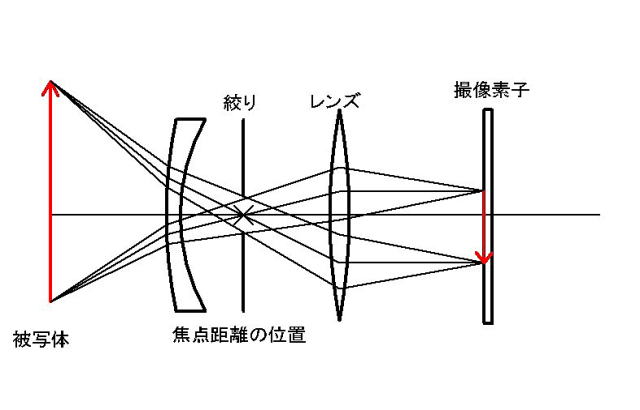

図1のようにレンズに無限遠の距離から平行な光が入射すると出力した光は一点に集まります。これを焦点距離といいます。

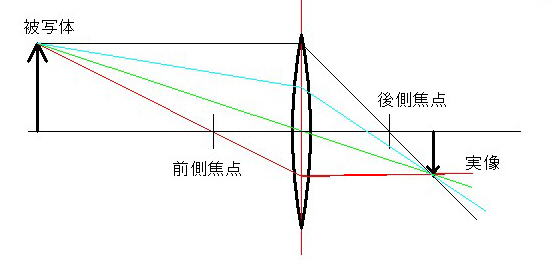

図2のように、レンズの前のA点から出た光はレンズで集光されてB点に集まります。

AとBとは焦点距離から計算できて

1 1 1

−+−=− (1)

A B F

A:レンズから被写体までの距離

B:レンズから結像面(フィルム,CMOSやCCD)までの距離

F:レンズの焦点距離

となります。

またAとBとの比を撮影倍率(k)といいます。

B

K=− (2)

A

更に焦点距離を絞りの直径で割った値をf値といい、f値が大きいほど絞りの穴は小さくなります。

F

f=−

C

C:絞りの直径()

|

|

| 図1−1A:焦点距離 | 図1−1B:被写界深度 |

図2のように左側の一点A0はB0に結像し、A0より遠いA1はB0よりレンズに近いB1に像を結び、A0より近いA2はB0より遠いB2に像を結びます。

B0にフィルムや撮像素子を置くとA1やA2にある被写体は少しボケた画像になります。このボケ量(図2のδ)が十分に小さいと人の目にはピントの合った画像のように見えます。A1からA2の範囲を被写界深度と言い、絞り孔が小さいとピントが合って見える範囲が広くなり、被写界深度が深いといいます。

絞りを絞った方が被写界深度が深く

レンズの焦点距離が短いほど被写界深度が深く

被写体までの距離が遠いほど被写界深度は深くなります。

これを利用して前ボケや後ろボケを活かした写真や全体にピントの合った写真を撮ることができます。

詳しくは「絞りとボケ」で解説しています。

1−2:レンズの基本的結像の性質

レンズの厚さを考えず、収差のない理想的なレンズは下記のルールで結像されます。

|

被写体から出た光は以下の法則で結像します。 (1)光軸と平行に入力した光は後側焦点を通過する (2)中心を通った光は直進するする。 (3)前側の焦点を通った光は光軸と平行に出力する。 上記の3本の光は一点に集まります。 レンズのその他の点を通った光は全てこの点に集まり、此処に被写体の上下・左右を反転させた実像ができます |

| 図1−2A:基本結像図 |

2,組み合わせレンズ

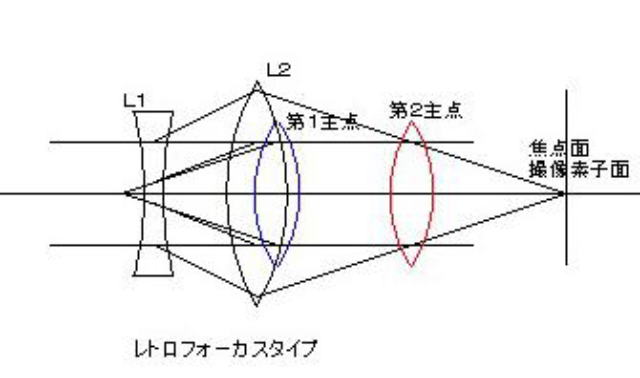

2.1:レトロフォーカスタイプ

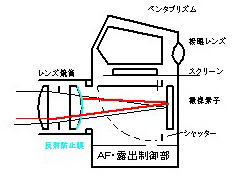

一眼レフの部屋で触れたように一眼レフカメラでは、クイックリターンミラーがあるために焦点距離の短いレンズを使うことができないので2枚のレンズを組み合わせ等価的に焦点距離の短いレンズを構成しています。

レトロフォーカスタイプは、図1のように原理的には入射面側の凹レンズと撮像面側の凸レンズで構成されています。

|

||

| 図3:レトロフォーカスタイプのレンズの概念図 | ||

図1は左側に被写体があることを想定しています。

左側からの平行光は、最初の凹レンズ(L1)で広げられ2枚目凸レンズ(L2)で結像されます。L2で結像された光線と左側からの入射光との交点にあたかも1枚の仮想的な凸レンズがあると仮定できます。このレンズのある位置を第2主点・像側主点と言います。

実際には何も無い空間ですから此処にクイックリターンミラーがあっても差し支えなく、一眼レフのレンズはこのようにして、広角レンズを実現しています。

この第2主点がレンズの焦点距離です。

逆に撮像面(図2の右側)から入射した平行光はL2の凸レンズで集光され、更にL1の凹レンズで若干広げられて図のA点に結像します。A点から伸ばした直線と右側からのからの平行線との交点にもう一枚仮想的なレンズがレンズができます。このレンズのある位置を第1主点・被写体側主点と言います。第1主点と第2主点間の距離を主点間距離と言います。

被写体までの距離は、第1主点から測ることが必要です。

単焦点のレンズでは、主点間距離が短いので第1主点=第2主点としても、通常の撮影では問題ありません。

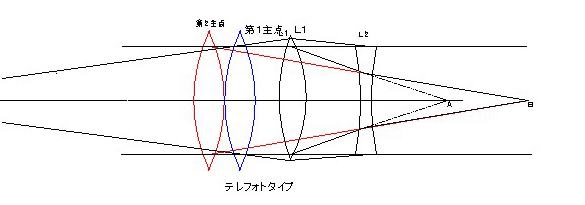

2.2.テレフォトタイプ

望遠レンズを使うときは、クイックリターンミラーの問題はありませんが、レンズの形状を小型にするためにテレフォトタイプが使われます。

テレフォトタイプの原理は、図2のように、レトロフォーカスとは逆に始めに凸レンズ、次に凹レンズが使われます。

|

凸レンズの後ろに凹レンズを入れると、等価的に焦点距離が長くできます。この原理を応用したのがテレコンバーターです。 | |

| 図4:テレフォトタイプの概念図 | ||

図2の左側からの平行光は最初の凸レンズL1で図のA点に結像されますが、途中にL2の凹レンズがあるため少し後ろのB点に結像されます。

レトロフォーカスの時と同じように結像点Bから延ばした直線と左からの平行光の交点に1枚の仮想的な凸レンズができます。同様に右側からの平行光線を考慮すると近傍に第2主点ができます。

このように実際のレンズより先に仮想的なレンズを作って望遠レンズを小型化しています。

2.3:ズームレンズ

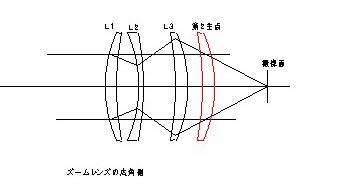

最近のズームレンズは、ズーム比の拡大やレンズの小型化のため複雑な構成になっていますが此処では基本的な原理を解説します。

ズームレンズは極簡単に説明すればレトロフォーカスタイプとテレフォトタイプテレフォトタイプの組み合わせで構成されています。

原理的には図5、図6のように3枚以上のレンズを使います。

此処では、1枚目が凸レンズ、2枚目が凹レンズ、3枚目が凸レンズの場合で説明します。

|

1枚目の凸レンズと2枚目の凹レンズを近づけてセットとして組み合わせたレンズが凹レンズになるようにすると前方の凹レンズと後方の凸レンズの組み合わせとなってレトロフォーカスタイプの広角レンズになる。 第2主点はレンズ実体より後ろ(右側)にできる。 |

|

| 図5:ズームレンズの広角側の概念図 | ||

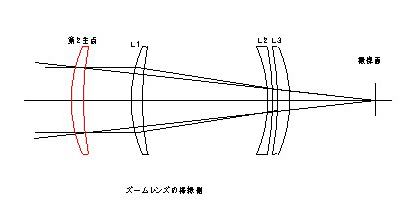

|

2枚目の凹レンズと3枚目の凸レンズを近づけ、セットとして組み合わせたレンズが凹レンズなるようにすると前方の凸レンズと後方の凹レンズの組み合わせなので、テレフォトタイプの望遠レンズになる。 | |

| 図6: ズームレンズの望遠側の概念図 | ||

ズームレンズの第1主点は示していませんが、単焦点レンズに比べると主点間距離が長く、焦点距離である第2主点から離れた位置にあるのが普通です。それでも初期のズームレンズは第1主点の変動が少なく素直な動きをしていたので絞りとボケの写真B−3のように被写界深度目盛りが刻まれていました。

特に最近の高倍率ズームレンズはもっと複雑な組み合わせになって、主点の位置の移動が大きいのできれいな曲線が描けず、被写界深度目盛りが無くなってしまいました。被写界深度目盛りは常に使うものでは有りませんが時に必要になるので被写界深度グラフを作りました。絞りとボケよりアクセスしてご利用ください。被写界深度グラフは被写体までの位置は、カメラからではなく第1主点から測ることで目安として使うように作っています。

※ボケの効果を活かす時や、パンフォーカスで撮影するときは絞りを開くか思い切って絞るので気にすることは有りませんが、回折効果を気にして絞りを8あるいは11で使うときに便利です。

ズームレンズのもうひとつの問題は、レンズによって第1主点の位置が異なると、カメラと被写体までの距離は同じでも、第1主点から被写体までの距離が異なるので撮像倍率が異なって、見える・写る画像が異なることです。同じ焦点距離で使っても、固定焦点のレンズとズームレンズとでは写る画像が微妙に異なります。普通は気になりませんが、定点観察のように同じ物を日を変えて撮影する場合、レンズを換えると写る画像が微妙に異なります。同じ画像にするためにはカメラ・三脚の位置を調整することが必要です。

以前ある研究者が植物の成長記録を撮影していて、途中でレンズを換えたら突然対象の植物の大きさが不連続に変化したと書かれた文献を読んだことがあります。

3.レンズの雑学

3.1:レンズの歴史

現存する世界最古のレンズ(lens)は、紀元前700年ごろの古代ニネヴェ(現イラク北方)の遺跡から発見された 水晶を磨いた直径約3.8cm、焦点距離約11.4cmのレンズで、13世紀にロジャー・ベーコンが実験をして体系的にまとめ、日本へは16世紀にザビエルが持ち込んだ眼鏡が最初とされています。

13〜14世紀頃に北イタリアで透明ガラスが製造されるまでは、水晶やエメラルドなどの宝石を磨いたものが使われており現在のような「物を見る」よりは太陽光を集めるために使われていたようです。

今でも高級なレンズには「蛍石」が欠かせません。

物を見るためのレンズは

13世紀の凸レンズで拡大して見るようになり、15世紀に凹レンズを近眼用として使用するようになり

16〜17世紀にかけて、フックの顕微鏡が発明され微生物学・細胞学の礎が築かれ

ガリレオは望遠鏡を作って天体観測を行い、地球が太陽の周りを回っていることを確認してコペルニクスの地動説を支持しました。

更に倍率を上げたケプラー式、色収差を軽減させたニュートンの反射式望遠鏡が発明されましたがこの頃までは虚像を見る道具でした。

望遠鏡が徳川家康に献上されたのが1613年ですから以外に早く日本に入ってきています。

18世紀に入ると、木箱に凸レンズ、反射鏡、すりガラスを使って外の景色を映し出す箱が、貴族の間で流行しました。これは実像をみています。すりガラスの上に紙を置いてトレースをするために使われていました。

これを銀板に定着して写真術を発明したのが、フランスのダゲールで1839年でした。

3.2レンズの語源

レンズの語源は、凸レンズがレンズマメの種子の形に似ていることからレンズと呼ばれるようになったとされています。レンズ豆は日本ではなじみがありませんが地中海地方が原産地で、栽培の歴史は古く紀元前から合ったそうです。直径5〜7mmで平面は円形で断面は中央が膨れた両凸レンズ形状です。インド・地中海地方では良く食べられています。

レンズはレンズと呼ばれ和名はめったに使われませんが、「透鏡」といわれ透き通った鏡が当てられています。眼鏡、望遠鏡、顕微鏡などレンズを使った光学機器に「鏡」が使われており、交換レンズなどのレンズが入った筒の部分は鏡筒と言います。

レンズではないですが、一眼レフのクイックリターンミラーにも使用されているハーフミラーは漢字で半透鏡です。

なお目の水晶体も英語で「lens」と言います。

鏡は英語でミラー(mirror)ですが、mir-には「驚いて見る」という意味で「驚く、不思議に思う、見る」という意味をもつラテン語のmirareに由来し、miracle(奇跡、不思議なこと)やmirage(蜃気楼)などの単語も同じ語幹mir−をもっています。mirareをローマ字読みすると「みられ=見られ」となって偶然とは言え不思議な感じがします。

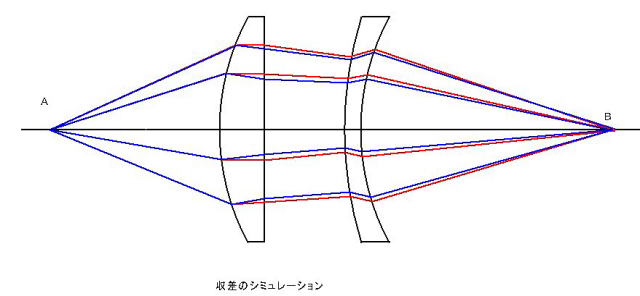

3.3 レンズの収差と国産第1号の電子計算機

一点から出た光がレンズを透過して一点へ焦点を結ぶのが理想的ですが現実にはレンズの真ん中を通った光と周辺を通った光が別の点に結像したり、あるいは波長の短い青い光と長い赤い光が別の点に結像したり、さまざまな要因で、ズレたり歪んだりします。

これをレンズの収差と言います。さまざまな原因があり収差を打ち消して理想的な画像を得るために一点から出た光がどのように結像するか計算するために「光線追跡」といわれる方法が使われます。

|

図はAの一点から出た光が4つのルートを通ってB点に結像している例を赤と青の2波長のみ示しているが実際には多数の点,多数のルート、多数の波長でシミュレーションされるのでその組み合わせは膨大な計算量が必要になる。 | ||

| 図3−3光線追跡法のシミュレーションの例 |

このためには膨大な計算が必要です。今は大型のコンピューターで計算されますが昔は多くの女性社員が手回し計算機を使って計算していてレンズの設計に長期間が費やされていました。ニコンやキャノンなどの精密光学メーカーは、いち早く「電子計算機」導入しており計算機を使用し始めた最初の産業界のひとつです。更に自社開発に踏み切ったのが今の富士フィルムで、実は国産第1号の電子計算機を開発したのは、NECや富士通などではなく富士フィルムのFUJICで1956年のことでした。

3.4 虹と色収差

雨上がりの空に浮かぶ虹は一遍の風物詩です。

虹ができる原因は、光の波長による屈折率の違いです。

詳しくは

虹はどうしてできるの

二重虹

をご参照ください。

|

アラスカアンカレッジの二重虹です。 虹は水滴の反射光ですから偏光フィルタで強めたり弱めたりできます。写真は二重虹の外側を強調するため偏光フィルタで最大に強めています。なお外側の虹と内側の虹は色の配列が逆になります。 |

| 図2−4A:アラスカ・アンカレッジの二重虹 |

水滴だけでなく、あらゆる物質は程度の差がありますが、光の波長によって屈折率が異なります。したがってそのままガラスやプラスチックで写真用のレンズに製作すると撮影した像の周りに虹のようなにじみみがでてレンズの大敵です。これを色収差と言います。

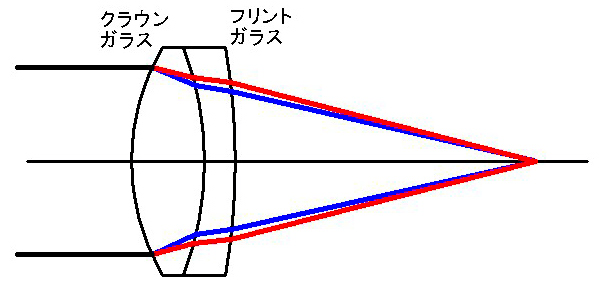

これを補正するために図2−4Bのように2枚のレンズを組み合わせて打ち消しています。

|

屈折率の異なる素材のレンズの組を使って色収差の影響を少なくできる。例えば、クラウンガラスの凸レンズとフリントグラスの凹レンズのレンズ同士を張り合わせて一つのレンズのようにすることで色消しレンズを作る。このようにして影響をある程度まで少なくすることができる。 なお、レンズのカタログにN群M枚と書いてあるが張り合わせて個々に分離できないものを群という。左図は1群2枚 また最近はデジタルカメラになって補正しきれずに残ってしまった色収差をソフト的に補正しているものも出始めている。 |

| 図2−4B:色消しレンズ |

3.5 デジタル専用レンズ・デジタル対応レンズ

3−5−1:裏面からの反射

一眼レフの交換レンズでデジタル専用レンズとデジタル対応レンズがあります。もっとも現在新発売されるレンズはデジタル対応と言わなくても殆どはデジタル対応になっています。

デジタル専用レンズとは、デジタルカメラの撮像素子に合わせてイメージサークルがAPS−Cサイズやフォーサーズ(4/3インチ)と小さいレンズす。デジタルカメラであっても35mmフルサイズにはつかえません。マウントはできても周辺部が暗くなります。

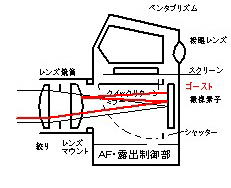

フィルムと比較すると撮像素子表面のローパスフィルタの光反射率が高くなっていて撮像素子で反射した光がレンズに戻ります。従来のレンズはこの戻り光に対して対策が施していない場合があります。このようなレンズでもフィルムで使用する場合は問題はありません。ただし、デジタルカメラに使用すると撮像素子で反射してレンズに当たった光が、レンズで再反射して撮像素子に戻り、ゴーストを発生したり、あるいはレンズの背面から入射して鏡筒内で多重反射してフレアやハレーションを発生することがあります。

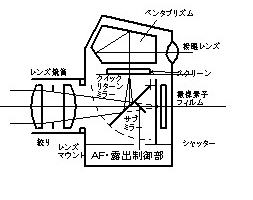

ファインダーで見ているときは、図3−5Aのように撮像素子には光が当たっていないので反射がありませんから、ファインダーでは気がつかず、撮像後にゴーストやフレアが無く後で気がつく場合があります。

デジタル対応レンズは、この対策のため図3−5Dのように最後部のレンズの裏面に反射防止膜を設けたものです。これによって撮像素子からの反射によるゴーストは軽減されます。

|

|

|

|

| 図3−5A: シャッターを押す前 ファインダーではゴーストは無い |

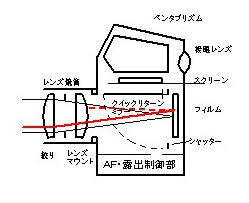

図3−5B:フィルムの場合 低反射なのでゴーストは発生し難い。 |

図3−5Cデジタル非対応レンズ ゴーストが発生し易い。 |

図3−5D デジタル対応レンズ 再反射が無くゴーストは発生し難い。 |

3−5−2:光の入射角への対応

撮像素子は光を電子に変換する受光素子の前に、カラーフィルタやマイクロレンズが設置され立体構造になっています。

そのため、特に広角レンズを使用した場合に撮像素子の周辺部は光が斜めから当たるので、入射光が受光素子に届き難くなって周辺部が暗くなることがあります。

この現象を避けるためには光がなるべく垂直に撮像素子に当たるようにすることが望ましくなります。このためには絞りの位置を最後のレンズの前焦点に設ければ図3−5Eのように絞りを通った入射光は垂直に撮像素子に入射するようになります。

原理は1−2で説明したように、前焦点を通過した光は光軸に平行になるためです。

これを「テレセントリック」と言います。

ただし、厳密にこれを適用すると、有効径が少なくとも撮像素子と同じサイズが必要でレンズが大きくなります。

撮像素子に小さいAPSCやフォーサーズでは比較的容易でもフルサイズは困難です。

|

広角レンズの代表的方式であるレトロフォーカスで説明すると、最後のレンズの前側焦点の位置に絞りを設けます。レンズの前焦点にある絞りを通過した光は撮像素子に垂直に当たるようになります(*)。ただし撮像素子が大きい時は困難 (*)1−2:レンズの基本的性質を参照 |

| 図3−5E:デジタル専用テレセントリックレンズの概念図 |