TOP ご感想・ご意見

ここはレンズに関する基本的な説明・解説のコーナーです。

まず始めは、レトロフォーカス、テレフォトタイプのレンズ。ズームレンズの解説をしています。

レンズの部屋

TOP ご感想・ご意見

ここはレンズに関する基本的な説明・解説のコーナーです。

まず始めは、レトロフォーカス、テレフォトタイプのレンズ。ズームレンズの解説をしています。

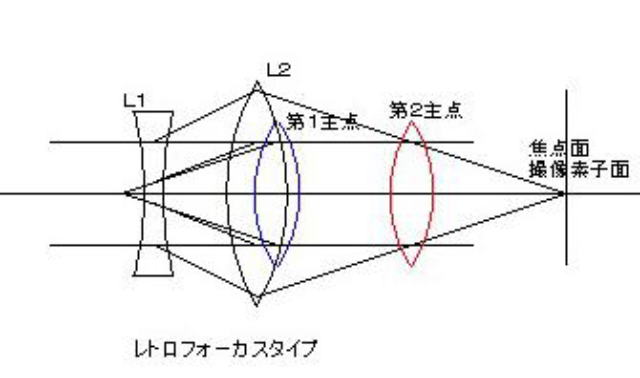

レトロフォーカスタイプ

一眼レフの部屋で触れたように一眼レフカメラでは、クイックリターンミラーがあるために焦点距離の短いレンズを使うことができないので2枚のレンズを組み合わせ等価的に焦点距離の短いレンズを構成しています。

レトロフォーカスタイプは、図1のように原理的には入射面側の凹レンズと撮像面側の凸レンズで構成されています。

|

||

| 図1:レトロフォーカスタイプのレンズの概念図 |

図1は左側に被写体があることを想定しています。

左側からの平行光は、最初の凹レンズ(L1)で広げられ2枚目凸レンズ(L2)で結像されます。L2で結像された光線と左側からの入射光との交点にあたかも1枚の仮想的な凸レンズがあると仮定できます。このレンズのある位置を第2主点・像側主点と言います。

実際には何も無い空間ですから此処にクイックリターンミラーがあっても差し支えなく、一眼レフのレンズはこのようにして、広角レンズを実現しています。

この第2主点がレンズの焦点距離です。

逆に撮像面(図2の右側)から入射した平行光はL2の凸レンズで集光され、更にL1の凹レンズで若干広げられて図のA点に結像します。A点から伸ばした直線と右側からのからの平行線との交点にもう一枚仮想的なレンズがレンズができます。このレンズのある位置を第1主点・被写体側主点と言います。第1主点と第2主点間の距離を主点間距離と言います。

被写体までの距離は、第1主点から測ることが必要です。

単焦点のレンズでは、主点間距離が短いので第1主点=第2主点としても、通常の撮影では問題ありません。

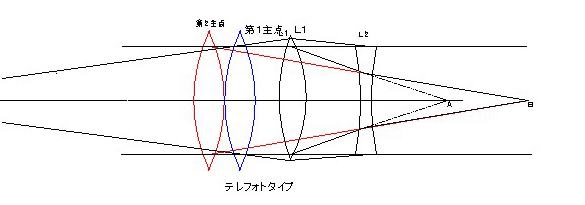

テレフォトタイプ

望遠レンズを使うときは、クイックリターンミラーの問題はありませんが、レンズの形状を小型にするためにテレフォトタイプが使われます。

テレフォトタイプの原理は、図2のように、レトロフォーカスとは逆に始めに凸レンズ、次に凹レンズが使われます。

|

凸レンズの後ろに凹レンズを入れると、等価的に焦点距離が長くできます。この原理を応用したのがテレコンバーターです。 | |

| 図2:テレフォトタイプの概念図 |

図2の左側からの平行光は最初の凸レンズL1で図のA点に結像されますが、途中にL2の凹レンズがあるため少し後ろのB点に結像されます。

レトロフォーカスの時と同じように結像点Bから延ばした直線と左からの平行光の交点に1枚の仮想的な凸レンズができます。同様に右側からの平行光線を考慮すると近傍に第2主点ができます。

このように実際のレンズより先に仮想的なレンズを作って望遠レンズを小型化しています。

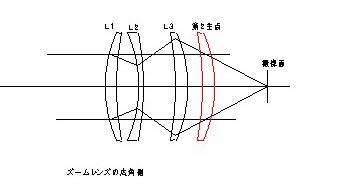

ズームレンズ

最近のズームレンズは、ズーム比の拡大やレンズの小型化のため複雑な構成になっていますが此処では基本的な原理を解説します。

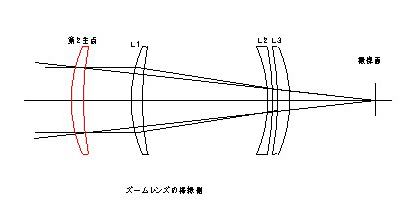

ズームレンズは極簡単に説明すればレトロフォーカスタイプとテレフォトタイプテレフォトタイプの組み合わせで構成されています。

原理的には図3、図4のように3枚のレンズを使います。

此処では、1枚目が凸レンズ、2枚目が凹レンズ、3枚目が凸レンズの場合で説明します。

|

1枚目の凸レンズと2枚目の凹レンズを近づけてセットとして組み合わせたレンズが凹レンズになるようにすると前方の凹レンズと後方の凸レンズの組み合わせとなってレトロフォーカスタイプの広角レンズになる。 第2主点はレンズ実体より後ろ(右側)にできる。 |

|

| 図3:ズームレンズの広角側の概念図 | ||

|

2枚目の凹レンズと3枚目の凸レンズを近づけ、セットとして組み合わせたレンズが凹レンズなるようにすると前方の凸レンズと後方の凹レンズの組み合わせなので、テレフォトタイプの望遠レンズになる。 | |

| 図3: ズームレンズの望遠側の概念図 | ||

ズームレンズの第1主点は示していませんが、単焦点レンズに比べると主点間距離が長く、焦点距離である第2主点から離れた位置にあるのが普通です。それでも初期のズームレンズは第1主点の変動が少なく素直な動きをしていたので絞りとボケの写真B−3のように被写界深度目盛りが刻まれていました。 特に最近の高倍率ズームレンズはもっと複雑な組み合わせになって、主点の位置の移動が大きいのできれいな曲線が描けず、被写界深度目盛りが無くなってしまいました。被写界深度目盛りは常に使うものでは有りませんが時に必要になるので被写界深度グラフを作りました。絞りとボケよりアクセスしてご利用ください。被写界深度グラフは被写体までの位置は、カメラからではなく第1主点から測ることで目安として使うように作っています。

※ボケの効果を活かす時や、パンフォーカスで撮影するときは絞りを開くか思い切って絞るので気にすることは有りませんが、回折効果を気にして絞りを8あるいは11で使うときに便利です。

ズームレンズのもうひとつの問題は、レンズによって第1主点の位置が異なると、カメラと被写体までの距離は同じでも、第1主点から被写体までの距離が異なるので撮像倍率が異なって、見える・写る画像が異なることです。同じ焦点距離で使っても、固定焦点のレンズとズームレンズとでは写る画像が微妙に異なります。普通は気になりませんが、定点観察のように同じ物を日を変えて撮影する場合、レンズを換えると写る画像が微妙に異なります。同じ画像にするためにはカメラ・三脚の位置を調整することが必要です。

以前ある研究者が植物の成長記録を撮影していて、途中でレンズを換えたら突然対象の植物の大きさが不連続に変化したと書かれた文献を読んだことがあります。