|

||

| TOP | ||

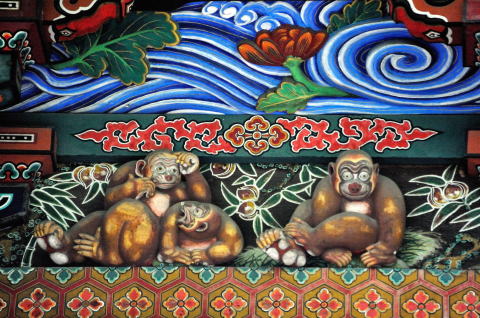

| 左の写真1を何人かに見せたところ 「日光にこんな像ができたの?」とか 「日光の何処で撮ったの?」 と聞く人が少なからずいました。見ざる、言わざる、聞かざるの日光・東照宮の長押彫刻三猿(写真2)が余りに有名で、写真1を見て日光だと思い、また日本語の語呂合わせにぴったりなので三猿は日本が発祥地だと思っている人が多く、私もそのように思っていました。 実は「サンフランシスコの中華街」で撮った写真で右から2つ目が空席になっているのは観光客の記念撮影用です。 |

||

|

|

|

| 写真1: サンフランシスコの三猿 | 写真2: 日光・東照宮の三猿 | |

| この像と東照宮の長押彫刻はもちろん東照宮の方が古いですが思想的にどっちが古いのか調べてみると、三猿の思想モチーフは古代エジプトから始まりシルクロード、中国を経て日本に入って来たようです。 『論語』の一節に「非礼勿視、非礼勿聴、非礼勿動」(礼にあらざるものを視るなかれ、聴くなかれ、おこなうなかれ)と書いてあります。 |

||

| 世界的にも「Three Wise Monkeys」として普及しているようですが、動物が猿なのは世界共通ですが、その対象は国・地域によって異なり、韓国では子女の教育用に特化され、卑猥なことを「見るな、聞くな、話すな」に加えて股間を隠した「四猿」まであるそうです。 | ||

| ところが埼玉県の秩父神社には全く逆の「良く聞いて、良くみて、良く話せ」というお元気三猿の長押彫刻があります。 | ||

|

||

| 写真3: 秩父神社の三猿 | ||

| 例えば「君子危うきに近寄らず」と「虎穴に入らずんば虎子を得ず」 のような全く逆の諺もあり、逆の絵が有っても特に不思議ではありません。 ところが、この彫刻は徳川家康の寄贈です。 家康の墓所である日光・東照宮と正反対の長押彫刻であるのが面白く謎めいたところです。 家康はこの正反対の諺をうまく使い分け、時には見て見ないふり、聞いて聞かないふりをして余計な事は言わず鷹揚に構えることによって、最終的には天下を取り300年もの徳川幕府の礎を築くことができ、 一方、石田三成は、この使い分けができず「聞いて、見て、話せ」に偏りすぎ、特に秀吉の命による朝鮮出兵で出陣した武将達への批判が多く、人望が無くなって関ヶ原の戦いで敗れたとするのはこじつけ過ぎでしょうか? 司馬遼太郎さんの「関ヶ原」を読むとこのような人物評価に思えます。 |

||