この企画は母校の名称である「赤城台」にまつわる歴史およびその関連情報を調査するものです。

「赤城台」の名称のルーツは群馬県にある赤城山とされていますが、赤城山がどのようにして母校と結びついているのかを主に調査していこうと考えております。

第8回目は「赤城台駅」です。

赤城台という名前の駅があった!という情報を入手して、取材にいってきました。

赤城台駅

「それって都バスの「赤城台高校前」のことじゃないの?」と思われた方が多いと思いますが、決してそうではなく、れっきとした鉄道の駅なのです。

インターネットで「赤城台」についての情報を検索していたところ、「さっしいのホームページ・ぽこぺん」という名前のホームページに1965年6月〜1974年9月まで赤城台という駅があったという情報を見つけました。

この駅は1965年6月までは赤城駅と呼ばれており、1974年10月には現在の平和台駅に改名してしまったので、残念ながらわずか9年間しか存在しなかったそうです。

(赤城台駅の情報はこちら)

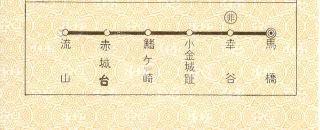

こちらは、さっしいさん(「さっしいのホームページ・ぽこぺん」管理者)提供の赤城台駅があった当時の切符(車内補充券)の画像です。流山駅の1つ前が赤城台駅だったことが分かります。

(写真をクリックすると拡大表示できます)

私はかつての赤城台駅について調べてみようと、平和台駅にいってみることにしました。

平和台駅は総武流山電鉄の沿線にあります。総武流山電鉄は常磐線沿線の馬橋駅から出ている私鉄なので、東京から行くには常磐線に乗るのがオーソドックスな行き方ですが、この馬橋駅には上野から出ている常磐線の列車は殆ど停車しません。千代田線の常磐線直通列車に乗った方が分かりやすいかも知れません。

千代田線の表参道駅から常磐線直通の列車に乗って1時間ほどすると馬橋駅に着くので、そこから総武流山電鉄に乗り換えて平和台駅に向かいます。馬橋駅から平和台駅まではわずか10分程度でつくので、あっという間という感じがします。

余談ながら、車内を見ると、流山は新撰組の近藤勇局長ゆかりの場所のせいか、車内でも「新撰組」をPRしていました。大河ドラマ効果といったところでしょうか?

平和台駅の写真

(写真をクリックすると拡大表示できます)

流山伝承

さて、この駅はかつて赤城台と呼ばれていたのでしょうか?

その理由は、この駅が所在している流山市の由来に関係があります。

流山はかつて赤城山だった地域が流されてきて出来た山という伝承があるのです。

(もちろん、これは現実にはなかったと思います。あくまで伝承と考えるべきでしょう)

尚、この地は標高15mの赤城山や赤城神社があります。以下の写真は赤城神社大しめ縄行事について掲示されたものですが、これを見ると、赤城山の土あるいはお札が流れ着いたことが流山の由来とされているようです。