この企画は母校の名称である「赤城台」にまつわる歴史およびその関連情報を調査するものです。

「赤城台」の名称のルーツは群馬県にある赤城山とされていますが、赤城山がどのようにして母校と結びついているのかを主に調査していこうと考えております。

第7回目は「国定忠治」です。江戸時代の赤城台高校・・・とは殆ど関係ありませんが、せっかく赤城山を取り上げたのですから、「赤城の山も今宵限り」で知られる国定忠治を取り上げてみようと思いました。

国定忠治像

赤城山にある赤城大沼のほとりに国定忠治像があります。

(写真をクリックすると拡大表示できます)

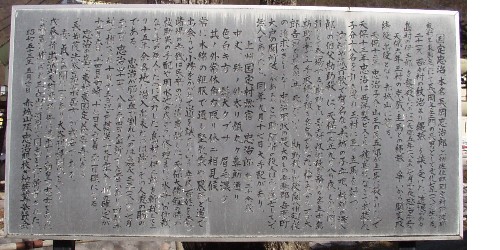

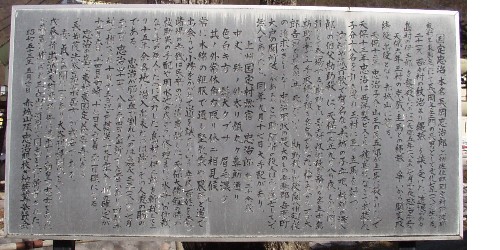

この像を見ると、国定忠治はいかにも貫禄のありそうな風貌ですが、忠治はどのような生涯を送ったのでしょうか?国定忠治像の近くに国定忠治の生涯について書かれた掲示板がありますので、そこから調べてみます。

国定忠治の生涯

(写真をクリックすると拡大表示できます)

国定忠治は1810年上野国佐位郡国定村(現在の群馬県佐波郡東村)に生まれました。この当時、江戸幕府は老中・松平定信の下で寛政の改革が行われ、財政の引き締めが行われていました。その一方で文化の中心が大坂から江戸に移っていきました。

出生は諸説あるようですが、農民出身でありながら苗字が許されていたという説もあり、そうするとなかなかの家柄ということになります。忠治はずんぐりむっくりとした体型で、親分らしく目つきに凄みがある人物だったで、忠治像はそれを元につくられたようです。

21歳で縄張りを譲り受け、1834年に子分らと大戸(群馬県吾妻郡吾妻)の「関所破り」を行って信州(現在の長野県)に逃れた後、1836年にも再び関所破りを行います。当時、関所破りは100年に一度の大罪と言われていたようで、これらの事件で忠治は関東一円にその名を轟かせることになります。

この後、日本を「天保の大飢饉」が襲いました。多くの人が餓死しただけでなく、幕藩体制の衰え(*1)もあいまって打ちこわし等が江戸時代最悪の件数になるほどの惨状でしたが、この時、忠治は扶助米の手配や水争いの仲裁等を行い、農民のために尽力しました。忠治が現在でも人気があるのはこういった「義賊」としての活躍が大きいようです。

(*1)忠治は「西洋製ピストルを持っていた」とありますが、江戸時代はご存知の通り「鎖国」しており、西洋製ピストルが手に入ったとしても超高級品で、本来、忠治が入手することは不可能だったはずです。これが事実だとすれば、予想以上に幕藩体制が衰えていたことが推測できます。尚、余談ながら「天保の大飢饉」が原因で「大塩平八郎の乱」もこの頃(1837年)起きました。

忠治は1850年、磔に処せられますが、明治から大正にかけて講談や大衆文学の対象となり、「赤城の子守唄」や「赤城の山も今宵限り」のセリフで有名な新国劇「国定忠治」などがつくられ、今日に至っています。

赤城山周辺にはこれまで紹介した以外にも国定忠治にあやかった施設がありますが、その中の一つとして国定忠治の名前を冠した温泉がありましたので、写真を載せてみました。

トップページを開く