再びの山

実は再びではなく、四度(よたび)の山ということになるのかもしれない。

一度(ひとたび)は、高校一年生の林間学校で高峰高原に行った時に始ま

った。濃い霧の中を進むバスの窓の外は真っ白で何も見えなかった。する

と突然、窓の外の白い世界が消えた。代わりに黄色い百合に似た花が咲き

乱れる斜面が上方の真っ青な空に向かって続いていた。一瞬何が起きたの

か判らず茫然と窓の外を見つめていた。後から思えば、霧というより低い

雲の中から抜け出したのだろうが高い山の無い千葉県で育った自分には驚

く経験だった。

その時に山への興味が始まった。

後で知ったのだが、咲いていた花は「ニッコウキスゲ」だった。

高校時代は日曜日夏休みも殆ど休みの無い体育会系クラブの活動の中本当

に少しずつ東京近郊の山に行ってみた。

特に丹沢には数度行った。尾根歩きから始め、やがて沢登りへ。

一浪の後大学に入り「山岳部」又は「ワンゲル部」への入部も考えたが、

なんとなく合わない感じがして入部はしなかった。(後に、谷川岳に行く

ときに上野駅でワンゲル部に出会ったが、キスリングの上に巻いたゴザを

縛ってあるのを見て「入らなくて良かった!」)

その後は個人で丹沢(殆どが水無川周辺)に通いつめた。

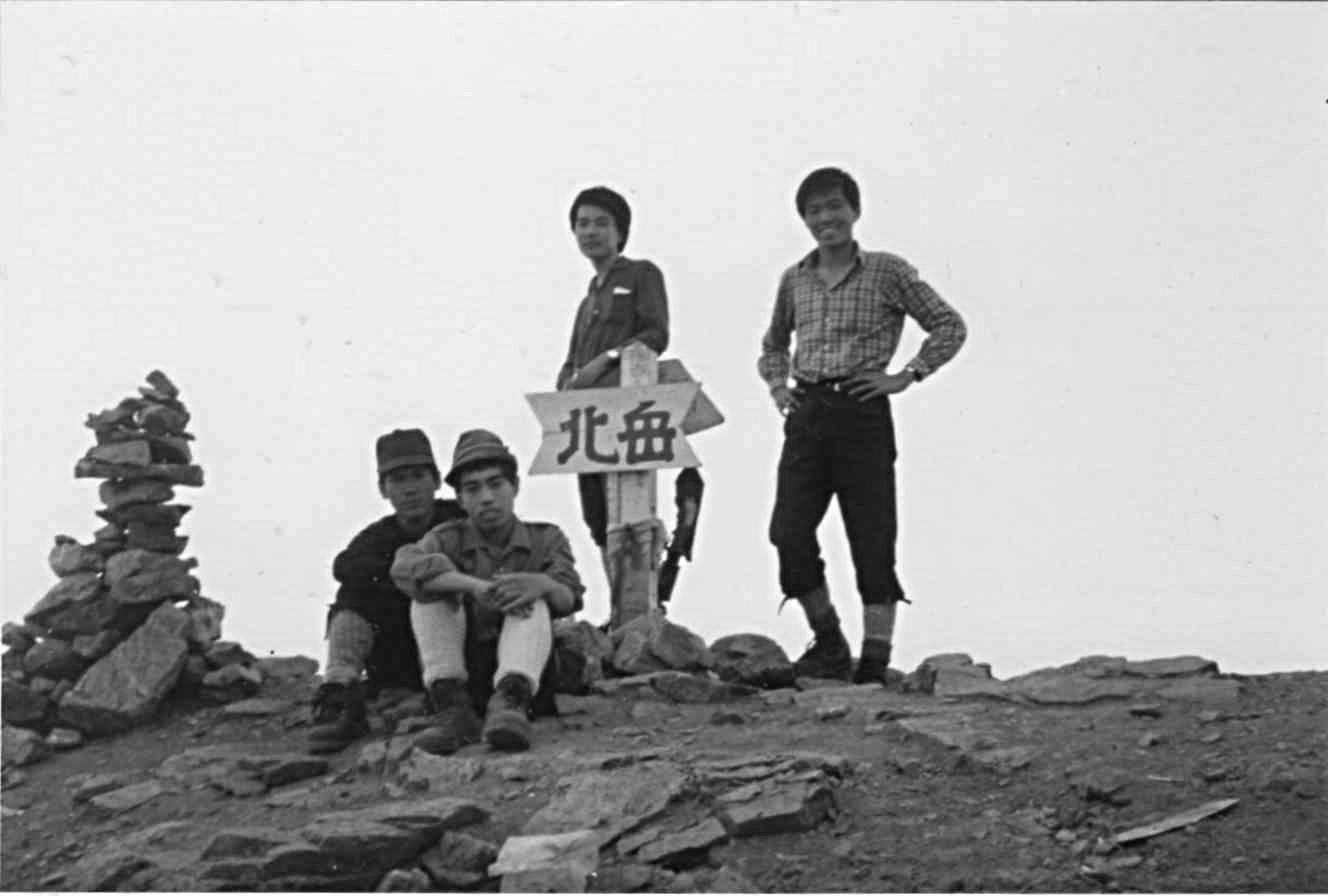

その時期に行った一番高い山は南アルプスの北岳で、友達と5人で白根三

山縦走だった。大樺沢の雪渓を登っている時、最後尾でスリップして四つ

ん這いでズルズルと滑落。ピッケルが無かったので数十メートル滑り落ち

て手でやっと止めたが、無言で滑っていったので仲間は誰も気づかず、見

上げるとはるか離されてしまっていた。その後は必死になって追いついた

が、今考えるとバットレス側からの落石の危険性も全く知らず、危ない山

行だったなあ・・

北岳頂上にて。標識が古いなー・・・

その後、近くにあった山岳会の事務所に話を聴きに行った。

その時はまだ20歳になっていなかったので、親の承諾書が必要だと言わ

れそれも嫌なので、少し待つことにした。

そして20歳になった昭和44年の暮に「千葉山岳会」に入会した。

会に入って初めての山行は、確か袋田の滝でのアイスクライミングの練習

だったと思う。滝が凍結していなくて、上流の流れ込みで練習したが、こ

こも薄い氷の下を水が流れ落ちていて、全身びしょ濡れ状態であった。大

変だった筈だが、若い身には楽しい時間だった。

会での山行きは、夜行日帰りで谷川岳。(谷川は全て岩登り。)

合宿では北岳、剣岳、穂高。(特に穂高はよく行った。)

1971年8月 明神5峰東壁下のガレ場の花畑。オコジョはここから下山。他のメンバーは中央稜を登攀。

他の登山者は誰もいなくて素晴らしい所だった。(ひょうたん池への道の上部だね)

この時期はピークには殆ど興味が無く、バリエーションを登ったあと下

降ルートの途中にピークがあれば踏むという感じだった。例えば谷川岳の

山頂(オキの耳、トマの耳)は踏んだような踏まなかったような曖昧な記

憶だったりする。

*(のちに、検証してみると2ルンゼを登って西黒尾根を

下りているので確かに通過しているようでした。)

縦走をするという気はなかったなかで、唯一覚えているのは、5月に鹿島

槍の東尾根を登り、吊り尾根の鞍部でビバーク。翌日キレット、五竜岳と

歩き荒天のため唐松小屋に泊まり、次の日に八方尾根を下ったことだけだ。

涸沢定着合宿の時休養日があったので、北穂から槍ヶ岳まで日帰りで行っ

てこようということになった。結局悪天のため本当の休養日になったのだ

が、今思えば本気かよというような計画だが、当時は軽荷で散歩に行くよ

うな感じだった。元気だったな・・・・・

結局、槍ヶ岳に行くチャンスはその時だけで未踏の山になってしまった。

その頃はあまり興味も無かったのだが、今になると行っておきたかったか

なとも思う。

基本的には”へたれクライマー”だったのであまりに先鋭的なルートは登ら

なかった。トップ(今で言うリード)で登ることが多かったのだが、上で

落ちたら必ず停まるとは思っていなかったので、難しいピッチは必死に登

っていた。へたれのもうひとつは重荷に弱かったことだ。昔の登山道具は

とにかく重かった。カラビナはほとんどが鉄製だったし、合宿用のテント

は帆布製の三角テントだった。アタックザックを担げば標準タイムの半分

以下では動けたのだったが、重荷になると、とたんにへたれに変身してい

た。(特に合宿の入山時など)上高地から横尾への道を30キロ以上のキ

スリングを背負って前かがみに地面だけを見ながら、軽荷の登山者のすれ

違いの挨拶をうるさがって歩いていたな・・・

これが縦走を好きでなかった原因のひとつだったかもしれない。

こんな山を数年間続けていたのだが、いつの間にか回数が減ってきて、2

0代半ばで山から離れてしまった。

それから10年程たったころ、野営好きの友達に誘われて西丹沢に行った。

ユーシンの上流で一泊して次の日に沢の途中まで行ってみることにした。

滝を2つほど登ってから降りてきたのだが、帰りのゴーロの河原を岩の上

を飛ぶように歩けるので山に来れば体がすぐに山モードに切り替わるもん

だなと感心した。

そしてその年の夏に久しぶりに穂高に行った。中畠新道を登り奥又白の池

でテント泊。昔キジ山と呼んだ谷側の小高い丘は10年経っても相変わら

ず汚かった。今は幕営禁止になって随分とキレイになっているらしい。

翌日5・6のコルを越え涸沢に下ったのだが、登りもガレ場の下りも現役

の頃と同じようでとても快適だった。これが再びの山ということになるが、

この後は続けて山に登ることはなかった。

三度(みたび)の山はさらに10年程過ぎた頃だった。仕事仲間6人前後

でハイキングに行くグループを作った。手始めに近くて低い房総の富山に

行った。自分は、少しずつ高い山に行けたら良いなと思っていたのだが、

次は同じく房総の高宕山。そして黒山三滝。鎌倉アルプス。

(高くなるどころか低くなってないか・・・?)

そして気が付いたら「谷根千」の街を歩いて「夕焼けだんだん」を登って

いる自分がいた。これはこれで楽しくなくはなかったのだが、ちょっと違

うなーと戸惑いは拭えなく、やがて自然消滅していった。

そして山からすっかり離れ、スキーにも全く行かなくなってさらに15年

以上が過ぎて行った。

2013年、テレビでは日本百名山をはじめ山の番組が数多く放送されて

いた。そんなある日「雀の宿」仲間のJ君が職場の人達と箱根の金時山に

出掛けた。疲れて帰ってきたらしいが、とても楽しかったと話していた。

テレビの映像で見る山の絶景。山頂から遥かに見降ろす壮大な高度感。自

分も昔はこの世界にいたんだな、もう一度行ってみたいなと強く思った。

1971年12月29日、明神池そばのBCから明神5峰に登った我々は

頂上直下上高地側のテラスでツェルトビバークをしていた。上高地を真下

に見下ろすような所で、天候が悪化して強い風の中だったが、実に楽しい

時間を過ごした。

あそこに又行けるとは思わないが、山に行こう!

そんな経過で始まった再びの山。(実は4度目の山)

まず第一に考えたのは、今の体でどの程度歩けるのか。これは行ってみな

いと判らないとして、平衡感覚はどのくらい落ちているのか、失った柔軟

性はどの位山行きに影響してくるのか。それによってどんな危険が待って

いるのか。とりあえず地元千葉の伊予ケ岳に行ってみた。こんな低い山な

のに息が切れた。まあ仕方のないことだろう。この年は自分の現実と向き

合う年になって当然だと思う。今後、想像と現実を擦り合わせながら現実

を少しずつでも向上していけたら良いと思っていた。

しかし現実は思ったより残酷だった。次に行った筑波山は標高の高いつつ

じヶ丘からのスタートだったので何とかなったのだが、その次に行った涸

沢はきつかった。テント泊にしたので荷も重かったのだが、本谷橋から涸

沢までの登りで本当に疲れた。昼過ぎに着いたら、北尾根の5・6のコル

まで遊びに行こうかなと思っていたのだが、とてもそんな体力は残ってい

なかった。やっとのことでテントを設営して中に倒れ込むようにしてもぐ

りこむのがやっとだった。翌日は出来たら暗いうちから動き出して、北穂

の南稜を往復しようかなと考えていたのだが、天候が悪いこともあったの

だが、あっさりと諦めざるを得なかった。元気に登っている他の中高年の

人達を見て、感心するやら羨ましいやらであった。

10月、ソロで甲斐駒に行った。今回もテント泊で荷物は重かったのだが、

それを担ぐのは、北沢峠から 長衛小屋までのわずかな距離であり、翌日は

軽荷で山頂を目指せるので、楽だろうと思っていた。しかし仙水峠からの

急登で足に早くも疲れが出始め、直登ルートは何とか登り切ったのだが、

下山路のわずかな登りさえきつく感じ始めた。北沢峠への最後の下りでは、

集中力も無くなり小石を踏んで3度も滑って倒れた。テントを畳んで重い

荷物を担ぐと、北沢峠のバス停までの緩い登りさえきつく感じ、本当にが

っかりしてしまった。

こんなに疲れていては山を楽しむことができない。いや、それ以前に安全

な山歩きが出来ない。つまらない所で疲れた足で蹴つまずき転落するかも

しれないという、いやな考えさえ心に浮かんできてしまう。それで、季節

も冬に近づいてきたし低山からもう一度構築しなおさなければいけないと

思った。12月、奥多摩の本仁田山に行った。安寺沢のコースは傾斜が急

なのは承知して行ったのだが、やはりバテた。登りの後半は休み休みにな

ってしまった。年が明けた1月、大月の百蔵山に行った。標高差はだいぶ

少なくなっているのにやはり後半になると疲れがかなりたまる。進歩が全

く見られない。こんなものか・・

そんな或る日、山の雑誌で或る人の記事を見ていたら、「初心者の混じっ

たパーティで先頭を歩くときは、後ろからぶつかりそうになるほどゆっく

りと歩く。それが適正なペースだ。」というようなことが書いてあった。

もしかして自分はゆっくりと歩いているつもりが、実際はオーバーペース

になっていたのではないかと考えた。とくに登山口までの緩い登りはかな

りの速足で歩いている。その時はあまり感じないが、これもその後に影響

している可能性が高い。もう一度我々に最適な歩きのペースを作り直すこ

とが、山を楽しむためには絶対に必要なことだと決めた。

2月初め、房州アルプス。鹿原林道の緩い登りをだらだらとではなく、ゆ

っくりと歩いた。体は温かくなったが汗は殆どかかず、息も乱れない。山

道の登りではどうかと、期待がふくらんだ。ところが山道は全く平らな道

が続いていて、検証ができない。それでも一定のペースを崩さないように

心がけ、下りでもそれを守ってみた。練習のつもりだった。

この山では結果を確認することはできなかったが、次回もう少し標高差の

ある山で試してみることにしよう。はっきりと結果が出ると良いのだけれ

ど。

3月、房総の梨沢に沢歩きに出かけた。平日の休みが取れたので独りで行

った。沢登り(歩き)はいつ以来だったか記憶を辿ってみると、笛吹川東

沢に行ったことを思い出した。山岳会で奥秩父に行ったのはこの一回きり

だ。何故奥秩父に行ったのかは判らないが結構な人数(6.7人)で行っ

たのは確かだ。滑の多い東沢を登り甲武信岳近くの稜線でビバーク。(ビ

バークと言ってもツェルト無しで、シュラフカバーだけで登山道脇にごろ

寝したのだが。)

それまでの沢登りは全て丹沢。それも水無川が殆どだった。この周辺の沢

は傾斜が急で、瀞場やゴルジュが殆ど無いので、山靴で充分登れた。その

ため沢靴で水の中を行く登り方はしたことが無かった。

梨沢は殆ど平らに近い沢で、滝と言えるものは大滝だけ。沢登りと言うよ

り沢歩きと言うべきところで、緊張感を楽しむには程遠いのだが、ルート

を考えながら歩くのがとても楽しかった。

3月の終わり近く、少し長めの尾根歩きをしようと高尾山〜陣馬山に出か

けた。城山まではとても良いペース(早いという意味ではない。)で歩け

、足も随分楽でこれなら今日は楽しめるなと思っていたのだが、城山で昼

食をとり、さあ歩き出そうとした時、頻脈の発作が起きてしまった。しば

らく休んでいたのだが一向に治まらず、仕方なく小仏への途中下山をせざ

るを得なかった。ペースメイキングの検証ができずとても残念だった。

次は4月後半、昔よく行っていた丹沢に出かけた。千葉から日帰りはきつ

いので、テント泊の2日行程。初日は水無川の戸沢出合でテントを張り、

翌日そこそこ急登の政次郎尾根から表尾根を塔ノ岳まで。標高差900m

を3時間で登った。軽荷でもあったのだが、とても快調だった。疲れが出

やすい速さの2割ほど手前のペースを意識して歩いた結果だった。下りは

大倉尾根の途中から天神尾根を下った。荒れた急な下りだったが、体力的

にも余裕をもって下ることが出来た。だいぶ良くなってきたのが嬉しかっ

た。それにしても昔は随分と賑わっていた戸沢出合も、今では土日だとい

うのに営業している小屋は一軒も無く、テントも数えるほどしか無かった。

あのころと比べるととても寂しい感じになってしまっていた。今は多くの

人が車で山に来るので、此処のようなところで小屋に泊まる人は殆どいな

いのかも知れない。静かな夜を楽しめたのはとても良かったのだが、隔世

の感を禁じ得なかった。

続く HOME