| T h e K i n g d o m of B h u t a n S t u d y |

|---|

大 泉 義 一 研 究 室

ブータン王国の造形教育

Art education in the Kingdom of Bhutan

ブータン王国の造形教育

Art education in the Kingdom of Bhutan

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ブータン王国(Kingdom of Bhutan)は,ヒマラヤの麓に位置する人口65万人の立憲君主制の小国である。その国土の標高は多様性に富み,日本と同様に四季がある。国民の約7割が米を中心とした自給的な暮らしを営んでおり,宗教は仏教である。公用語は英語と母国語であるゾンカ語であるが,小・中学校の授業では主に英語が使われている。

ブータンといえば,「GNH/Gross National Happiness」という概念がよく知られている。和訳されると「国民総幸福量」である。GNP(国民総生産)が国の豊かさを数値化して示しているのとは異なり,GNHは国民全体の幸福度を示す尺度であり,経済的豊かさを中心にした物質社会への警鐘を鳴らす概念として国際的に注目されたのである。

ブータンでは,教育がGNHの柱の一つとして重視されている。学校制度は,6-2-2-2制であり,教育課程は全学年を通じて英語とゾンカ語,数学とモラル教育の4教科が必修科目である。加えて学齢に従って物理,化学,生物,コンピュータ,環境教育,歴史と地理,経済などの教科が位置付けられている。では造形教育はどうかと言うと,現在のところは,音楽,体育とともに学校裁量の教科として位置付けられているだけである。

ブータンの造形教育をめぐるそうした状況を確認し,また今後の方向性を探るために,筆者は2011年3月,2012年3月に現地視察を行っている。

前者(2011年3月)の視察においては,以下の造形教育実践を参観し,調査を行った。

・伝統技芸院(Zorig Chusum・ゾーリン・チュスム)における伝統美術の専門教育

・初等中等教育における総合学習において扱われている造形表現

・学校教育外のNGO(“VAST Bhutan”)による造形教室

これらの実践からは,職能開発と関連付けられた実践としての意義,仏教に対する信仰と造形とが融合している理念的実践としての意義,子どもが主体となった学習プロセスにおいて「関係性」を構築するためのデザイン学習としての意義を見出すことができた。

※ 詳しくは,以下の論文を参照されたい。

「ブータン王国の造形教育 ― GNHから見出されるデザイン教育としての可能性 ―」

大学美術教育学会誌・第43号,大学美術教育学会,2012年3月 →

後者(2012年3月)の視察においては,前回の調査結果をふまえ,ブータン王国における造形教育の意義を教育実践レベルで検討することを目的とし,以下の現地調査を行った。

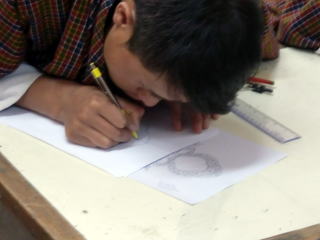

・現地学校における筆者による造形教育の授業実践と教師に対するインタビュー調査

・現地学校における造形教育の授業実践の参観と授業者へのインタビュー調査

・現地学校の教師に対する授業設計に関するインタビュー調査

以上のように,学校教育における造形教育の授業実践に焦点化し,実証的な調査を行い,ブータン王国における造形教育の意義を次のように分析・考察した。

①筆者が授業実践で扱った「マーブリング技法」は,ブータン王国の子どもたちが初めて触れる美術文化であった。しかしながら子どもたちの興味・関心は高く,また教師たちもそうした子どもたちの姿勢を高く評価していた。このことから,ブータン王国の学校教育には,創造的な価値に対する教育的意義を認める土壌が存在することが明らかになった。

②感覚の発揮から引き出される能動性に基づいて,授業で学習したことを学校生活さらには家庭や社会生活へと広げていくような問題解決能力が重視されている。

③機能や用途,目的を基にした生活場面への応用を通して構築される関係性が要請されている。

さらに,ブータン王国で採用されている授業設計は,政府が構想する教育のあり様を教育実践として具現化するための機能として位置付いている。したがって,ブータン王国における造形教育実践には,自然や文化をも包摂したホリスティックな関係性を重視したGNH理念の具現化のための手段としての可能性が存在しているのではなかろうか。

※ 詳しくは,以下の論文を参照されたい。

「ブータン王国の造形教育 Ⅱ ― 実践研究を通した造形教育の可能性の検討 ―」

大学美術教育学会誌・第44号,大学美術教育学会,2013年3月 →

今後,急速な現代化を迎えるであろうブータンにおいて,造形教育がどのような位置付けを獲得していくのか,非常に興味深いところである。引き続き注目していきたい。