| オーディオ・アンプの自作 NSZAK HomePage!/Other/Audio_Amp |

| オーディオアンプの自作に挑戦してみました。 TA1552Q、TA1101B、TA2020-020、TA7252AP、LM380-BTL、PreAmp:JRC4558B、NJM317 |

| |Return| |

| オーディオ・アンプの自作 NSZAK HomePage!/Other/Audio_Amp |

| オーディオアンプの自作に挑戦してみました。 TA1552Q、TA1101B、TA2020-020、TA7252AP、LM380-BTL、PreAmp:JRC4558B、NJM317 |

| |Return| |

|

|

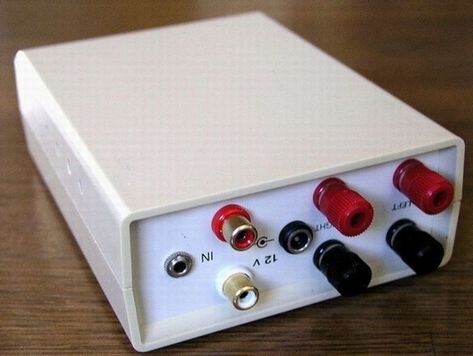

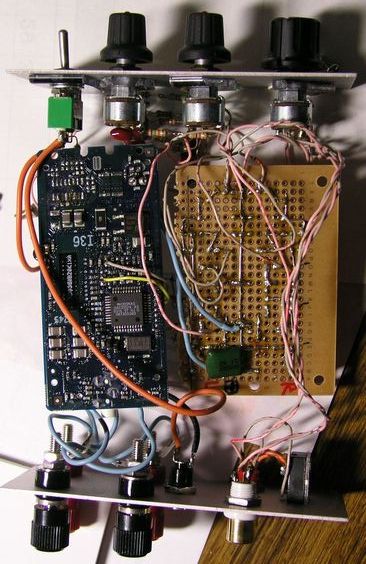

内部配置(拡大) → [拡大写真内部] |

基板裏面配線(拡大) → [拡大写真裏面] |

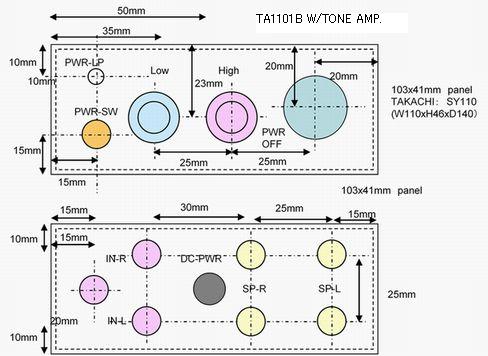

パネル面のレイアウト図(拡大) → [拡大写真裏面] |

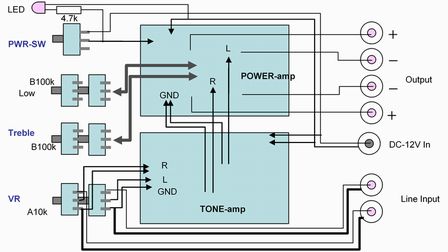

配線ブロック図(拡大) → [拡大写真裏面] |

|

|

|

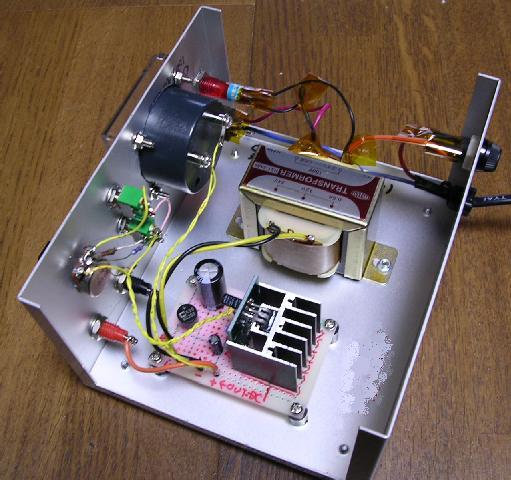

・1V〜20V/4レンジ切り替え ちょっと設定が直感的でなく厄介です 電圧計があるからいいですが。 ・レンジ切り替え、スナップSWx2個 ・1kΩ-VR、端子、PL用ネオン管 フューズ(1A) 参考図、回路図 → 「回路」 参考図、ケース寸法 → 「寸法」 ・内部の写真→[内部の写真の拡大] |

|

|

|

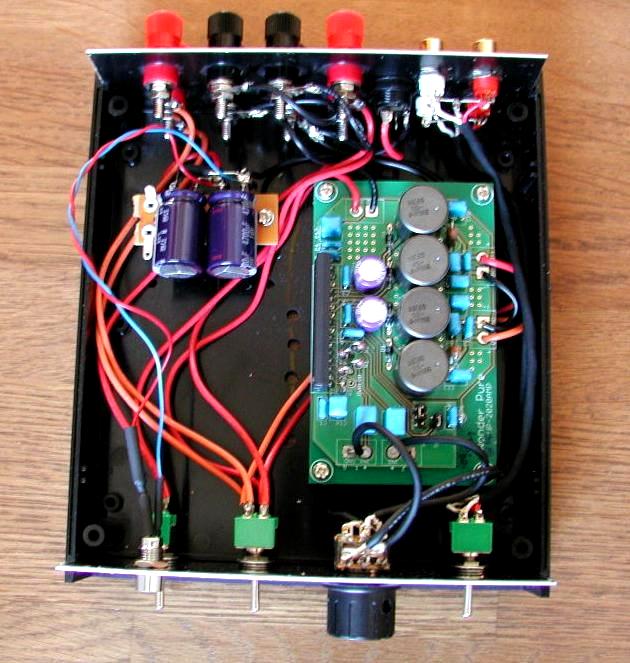

部品点数も少なく、基板の製作は比較的簡単です。 フロントパネルのスイッチは、電源、スピーカーと 入力が2チャンネル切り替えできるようにして 有ります。 VRは、2連-10KAタイプを使っています。 放熱器は、付けていません。('11/11/06) [内部の写真の拡大] |

|

|

|

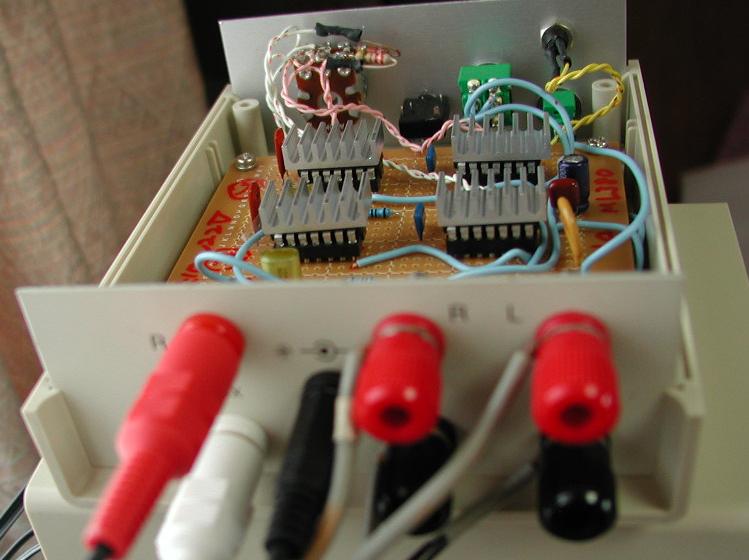

ハムノイズもなく、簡単ですばらしい音。 ※入力が10kΩVRでは調節できないので、 暫定で、VRに22kΩ抵抗を入れて有ります。 ※放熱器は必要有りません。普通に聴く くらいならほんのり温かいくらいです。大出力で でも使えるように買ったので、付けてみました。 ICは16pinと8pinがあり、16pinの方が放熱に 有利です(基板に逃がすとき)。 ※パネルのジャックとSPのSWはダミーです。 フロントのヘッドフォン切り替えに使おうと 思いましたが止め。('11/10/23) [内部の写真の拡大] |

|

|

|

ハムノイズが治まりません。 [内部の写真の拡大] |

|

|

|

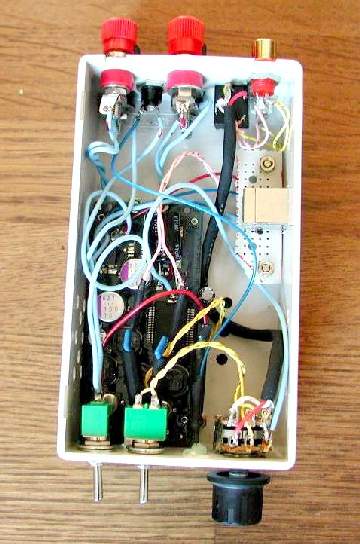

部品点数も少なく、ラグ板の配線で済ます ことができます。 放熱板は、余ったアルミ材を付けて あります。アナログタイプのアンプなので 発熱はあるので、放熱用の穴がケースに あけてあります。 前面SWは、電源、入力切替、スピーカー 切替用です。配線はきれいではありま せんがこの程度でも、ノイズがほとんで ありません。 [内部の写真の拡大] |

|

|

|

小型コンパクトで、低発熱です。 念のため放熱用の穴はあけてあります。 (連続、大音量でなければ、ほとんどいらないと思います。) 一応、USBからの入力も使えるようには設けています。 [内部の写真の拡大] |

◆[04] 最後に