| 直列つなぎと並列つなぎの学習の疑問 | ||

|---|---|---|

| 直列・並列の学習は、小学校4年では、「乾電池のつなぎ方」、中学校2年では「豆電球のつなぎ方」および「電気抵抗のつなぎ方」で学習する。 いずれも、子供たちにとっては興味あるが、わかりづらい学習になっている。 ここで指導側が留意しておく問題点は、 ①学習するつなぎ方が、実生活では見られないつなぎ方であること。 ②電流の強さや電圧の実験は、計算どおりにはならないこと。 である。では、なぜ学習するのか?・・・ |

||

| Ⅰ 小学校4年「乾電池のつなぎ方」の学習の問題点 | ||

| 1 小学校4年-学習指導要領では、 | ||

| (3)電気の働き において | ||

|

||

| 2 教科書での「直列つなぎ」「並列つなぎ」の扱い | ||

| ◆T社の学習・・・他社もほとんど同じような学習 | ||

|

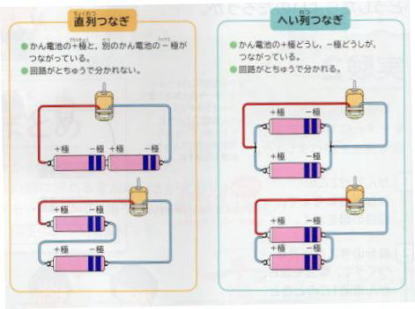

◎回路の実態図がていねい 子供たちがわかりにくい乾電池と導線のつなぎ方が2通りずつ示されている。 (等価回路への配慮) |

|

| ◆並列は、実生活ではほとんど見られない。 家庭内にある電気器具で、乾電池を並列つなぎをして使用する器具はほとんどない。並列につなぐ必要があるなら、乾電池を大きなものを使用するようになっている。 (実生活にない学習である) 単4→単3→単2→単1 |

||

|

◆使用する乾電池の強さ(電圧、流れる電流)が、すべて同じであることが前提になっている。→→理想的条件 しかし、実際にそんなものが用意できるのか。いつも新しい乾電池で、どのクラスも実験することは、非常に困難である。 |

|

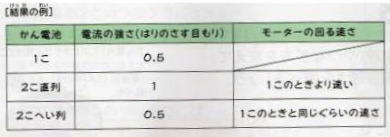

| ※上の結果の例をみてもわかるように、乾電池1こから流れる電流は、どの乾電池の場合も同じとしている。そして2こ直列につなげば、電流が2倍としている。 しかし、実際、そんな計算したような結果になるのだろうか???。 |

||

| Ⅱ 中学2年「豆電球の直列・並列」の学習 | ||

| 1 (問題点の1) | ||

| 実際、家庭内の電気器具では、直列につないで使用するものはない。(クリスマスイルミネーションぐらい) したがって、豆電球のような直列つなぎは、実生活にない学習である。 |

||

| ※ただし、豆電球を負荷抵抗とした場合は、必要な学習となる。 | ||

| 2 (問題点の2) | ||