| 電気抵抗の合成の問題(実験で確認していく必要がある学習) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 理科について生徒に聞いてみると、「実験は好きだけれど、計算があるものは苦手、よくわからない」と、そしてとくに「電気と力の教材がわからない」と答える。確かに、計算や公式が多くある物理分野である。 電気教材の中で、とくに「オームの法則」と「合成抵抗」の学習は、生徒が嫌い、苦手とするところである。 「合成抵抗」については、一時、学習指導要領から消えたときもあるが、再び取り上げられ、やはり生徒には難解な学習となっている。「理科嫌い」を生み出す一つの学習になっている。」 |

|||||

| 1 学習指導要領では、 | |||||

| 第1分野 (3)電流とその利用 ア 電流 のうち (イ)電流・電圧と抵抗 において | |||||

|

|||||

| →とあり、「電気抵抗」の気づきと、概念の理解 が求められており、合成抵抗については触れていない。 しかし、これに続く、(内容の取り扱い)では、 |

|||||

|

|||||

| →とあり、「合成抵抗」についての学習を規定している。さらに、解説では、 | |||||

|

|||||

| →とあり、「合成抵抗」について考える、学習を解説している。さらに、そのすぐあとに、 | |||||

|

|||||

| →とあり、「観察実験」に基づく学習を強調している。 果たして、「合成抵抗」についても「観察実験」に基づく学習になっているだろうか。 |

|||||

| 2 教科書での「合成抵抗」の扱い | |||||

| ◆K社の導き方(計算で)・・・理論的で正しいが、生徒たちには、非常に難しい | |||||

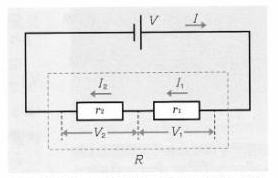

|

|

||||

|

|

||||

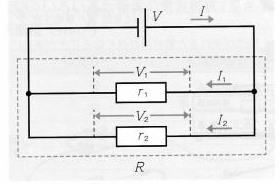

| ◆T社の導き方(電流の流れ方で説明して、公式だけを提示・・・他社も同じ方式で | |||||

| 説明もなかなか理解しがたく、結局は、公式の丸暗記になる。 | |||||

| 3 生徒たちの理解状況・・・理科嫌いを助長する一つの原因にもなっている。 | |||||

| △直列つなぎは、全体の抵抗が、個々の抵抗より大きくなることは、感覚的には理解できる。 | |||||

| ✕並列つなぎは、全体の抵抗が、個々の抵抗より小さくなることは、感覚的にも理解しずらい。 | |||||

| 4 いずれの教科書も実験で確認していない。 →→→ そこで提案ですが・・・ | |||||

| 実際の生徒たちの理解状況から考えて、この公式をどうしても扱うならば、次の順序が望ましいのではないか。将来、電気学習を深めるときに、計算で公式を導けばよいと考える。 | |||||

| しかしながら、公式の裏付けは必要であるから、実験によって確認する。 K社は、一応、各抵抗、全体抵抗について 、電圧と電流の測定から、全体抵抗を計算させることが記述されているが、これは、実際には困難である。なぜならば、実際にやってみるとよい(K社は実験しているのだろうか)。電流と電圧の測定は、導線はかなり太いものを使わなければならず、また、みのむしクリップなどの接続抵抗の問題もあり、アンペア単位の実験でないと、誤差を無視できない。事実、オームの法則がアンペア単位の実験で発見されたことを考えれば明らかである。微小電流の世界で、オームの法則は、実験では困難なのである。 |

|||||

| ① 抵抗の接続公式の提示、ここでは、丸暗記となる。 | |||||

| ↓ | |||||

| ② 抵抗を、直列あるいは並列に接続したもので、抵抗測定メーターを使って抵抗を測定する。 | |||||

| ↓ | |||||

| ③ ②の測定値と、①の公式 を比較する。(ごく近い値になることを確認する) | |||||

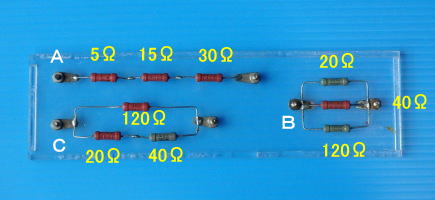

| 5 この実験に必要な実験器 | |||||

| ◆合成抵抗の実験器 | ◆抵抗測定計(テスターではだめ) | ||||

| 5Ω、15Ω、120Ω、などの抵抗を、直列、並列につないだ実験器、誤差の少ないね高信頼性抵抗が必要。ABCの順で使う。 | この実験に最適な測定計は市販されていない。 実験用として開発が望まれる。 |

||||

|

|

||||