| 電流による発熱実験(ジュール熱の測定の問題) | |||

|---|---|---|---|

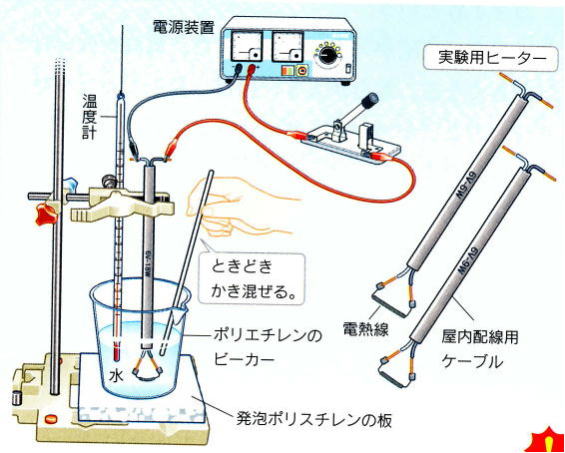

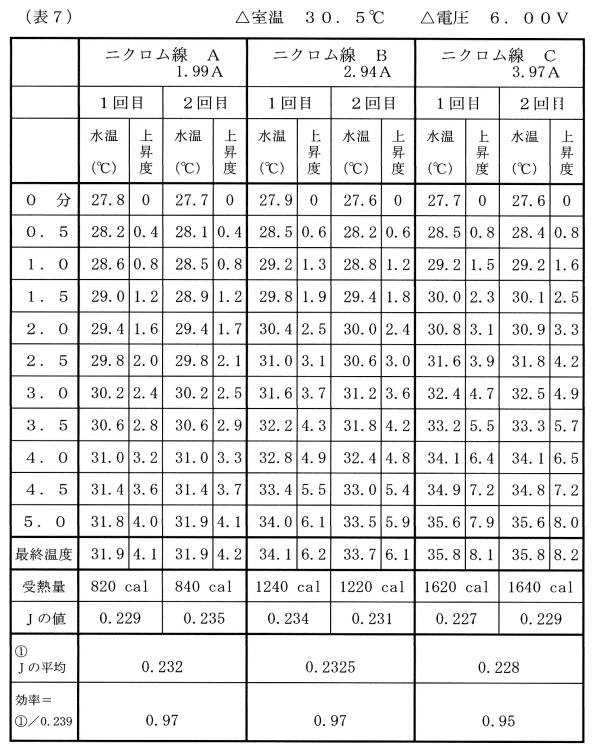

| 電流による発熱量の測定は、〔J=0.24×V×I×t〕の比例定数0.24を求めるために、いろいろ苦心されている実験である。 しかし、この実験は、あえて0.24を、正確に求める必要はなく、要は、発熱量が電圧と電流と時間にほぼ比例することがわかればよいと考える。 そこで、条件をいろいろ変えて、それらの比例関係がうまくつかめる実験の方法や装置を工夫してみた。 |

|||

| 1 実験の方法 | |||

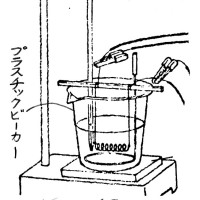

| ① | 下の写真のように、プラスチックビーカーを使い、「ふた」がある場合と、ない場 合を比較する。 | ||

| ② | プラスチックビーカーの代わりに発泡スチロールのコップを使用する。 | ||

| ③ | 電流の種類を変える。 | ||

| 小型電源装置 バッテリー 交流電源 | |||

| ④ | 比例関係の考察 | ||

| a 発熱量と電圧の関係 | |||

| b 発熱量と、電圧×電流の関係 | |||

| 2 実験結果の概要 | |||

| 詳しくは、後述の各データとグラフを参照されたい。 | |||

| ① | ① 測定結果が短ければ、つまり水温が室温よりあまり高くならなければ、水面からの放熱は 心配なく、ふたのあるなしは、あまり関係ない。 ※実験開始の水温は、室温より3~5度低い方がよい。 実験の前日に、実験に使用する水をバケツなどに汲み置くとよい。 |

||

| ② | ①と同じ理由で、プラスチックビーカーと、発泡スチロールのコップの差はあまりない。 このことは、後述の表9の結果からもよくわかる。 |

||

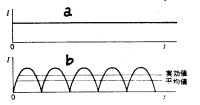

| ③ | 直流も交流もたいした違いはない。1Aからでなく、2、3、4Aで比較するのがよい。 脈流(ただし、2200μFのコンデンサーが入っている)が、1番水温が高くなるが、 測定に使う交流電圧計が実効値でなく、平均値を測定する問題が関係している。電源装置から得られる電流は、完全な直流でなく、脈流である。 |

||

| aのように完全な直流では問題がないが、例えば、bのような脈流が流れるとすると、実効値と違う平均値が示されることがある。 | |||

| 3 実験装置と実験方法の工夫 |  |

||

| ① | プラスチックビーカー(200ml)を使用する。 容器そのものの熱容量をできるだけ小さくし、 発生する熱が、水以外ににげるのをふせぐ。 |

||

| ② | 温度計の位置を固定する。 鉄製スタンドに糸でつるすと、温度計が回転して読みづらくなる。 |

||

| ③ | ニクロム線や温度計の位置を固定する。 Fケーブルを利用したニクロム線の発熱棒は、発熱と同時に撹拌できる利点はあるが、撹拌の途中で、発熱部が水から出てしまうことがある。 |

||

| ④ | かきまぜ棒を別に用意する。 ※②③④は、繰り返しの実験で、同一条件にするために、重要である。 |

||

| ⑤ | この実験は、装置を組み立てるのに時間がかかることと、また、時間を30秒ごとにはかりなが ら温度を測定するとすると、生徒は意外と苦労する。(ツインタイマーの使用がよい) | ||

| 4 従来の方法 (教科書など) | |||

|

×装置が大がかりで、準備に 時間がかかる。 |

||

| ×特に、鉄製スタンドに、温度 計と発熱体(ニクロム線)の 両方を取り付けるのは、 大変である。 |

|||

| ×温度計が糸でつるしてある が、回転して読みづらい。 |

|||

| △鉄製スタンド、電源装置の 関係で、グループに1セット になる。 |

|||

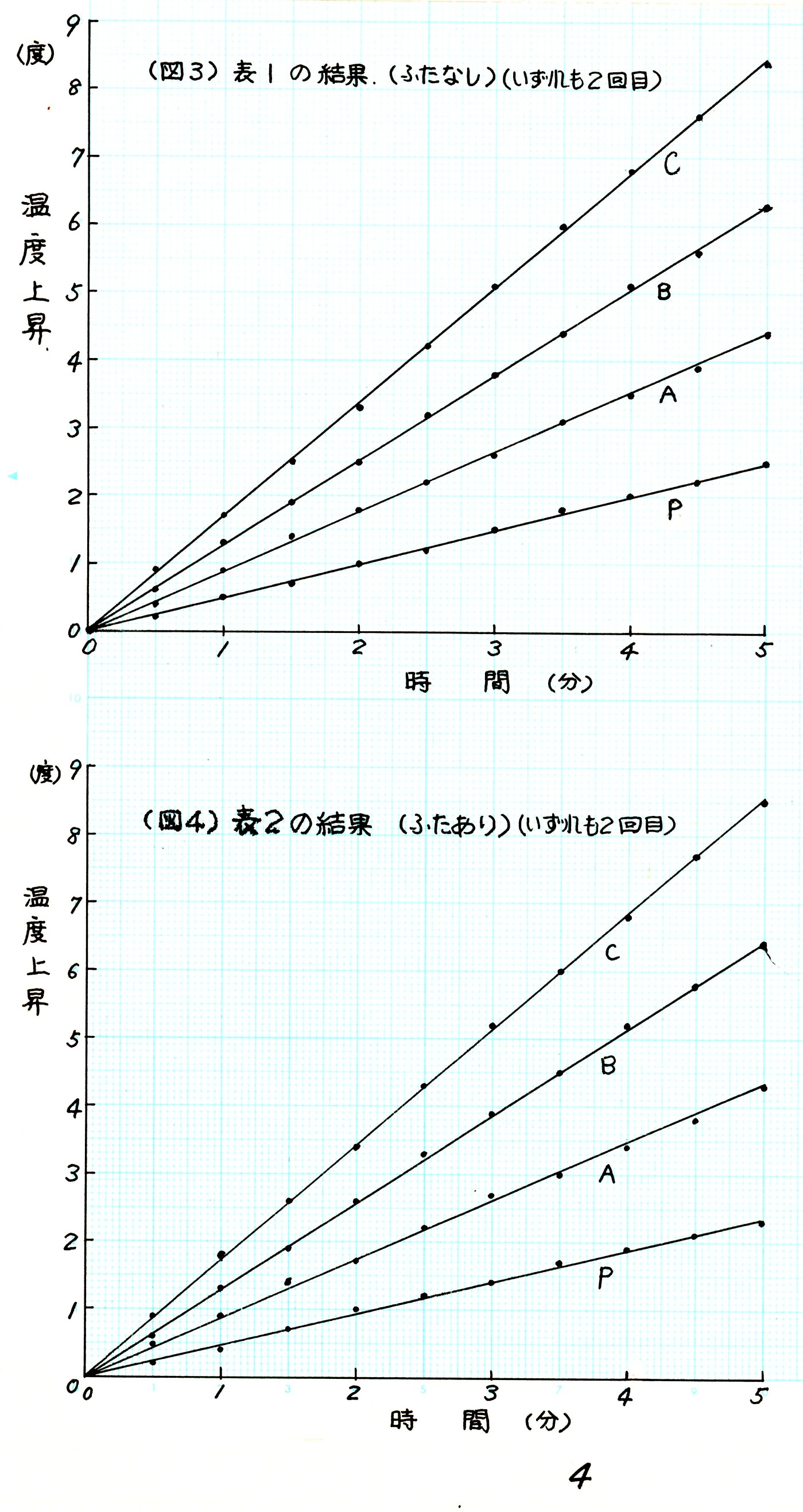

| 5 容器に「ふた」をしないときと、したときの比較 | |||

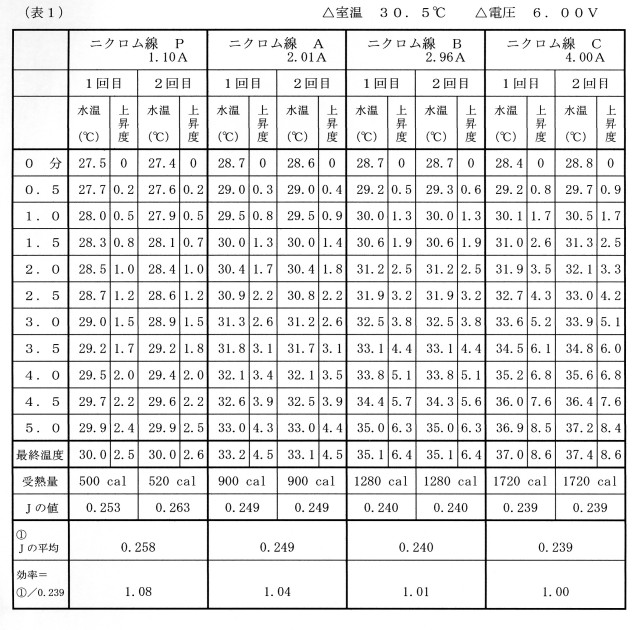

| (1) 「ふた」なし (プラスチックビーカー 200mlを使用) | |||

|

|||

| ○プラスチックビーカーの質量 26.0 g ○棒温度計(水銀50℃、1/5目盛) の質量 25.90g ○かきまぜ棒質量 2.9 g ○水の質量 200g ○プラスチックビーカーの底に敷いた 発泡スチロールの質量 9g ○使用した電源装置(脈流) (島津製作所SPH-5F、2200μFコンデンサ入り) ※微妙な電圧調整は、スライダックを使用した。 |

|||

|

|||

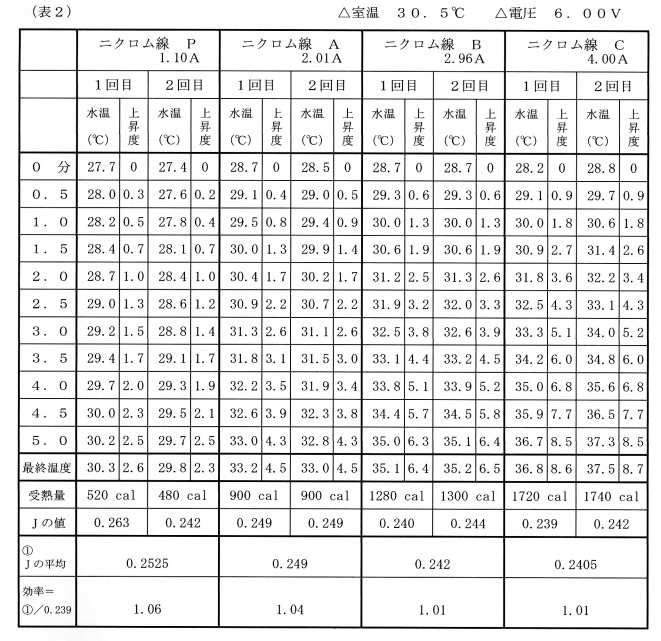

| (2) 「ふた」あり (プラスチックビーカー 200mlを使用) | |||

| 右の図2のように、アクリル板でふたをつくり、ニクロム線の交換も簡単にできるようにした。 (写真1参照) |  |

||

| ※条件は、(1) と同じである。 | |||

|

|||

|

|||

| 6 容器を、発泡スチロールのコップにする | |||

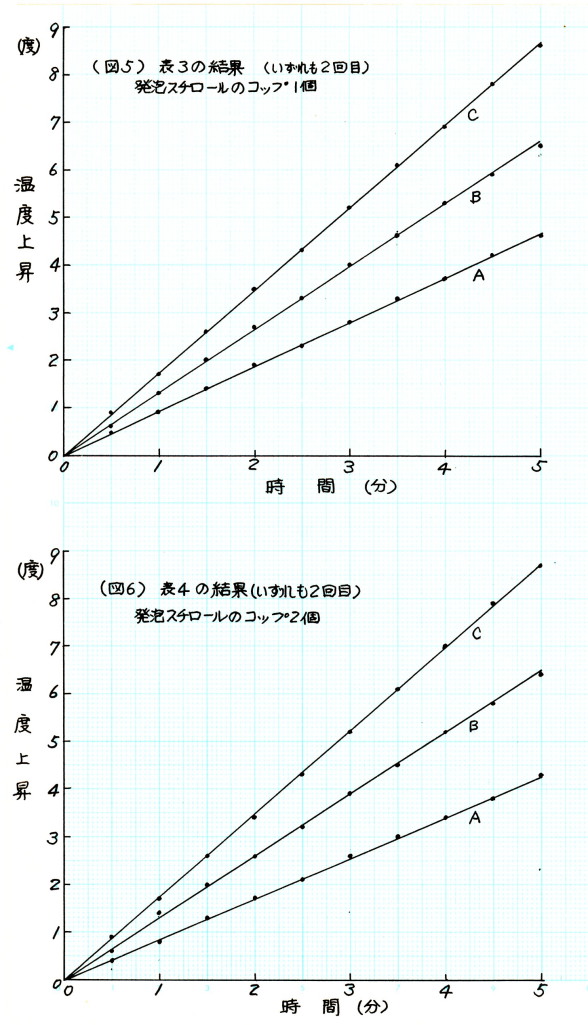

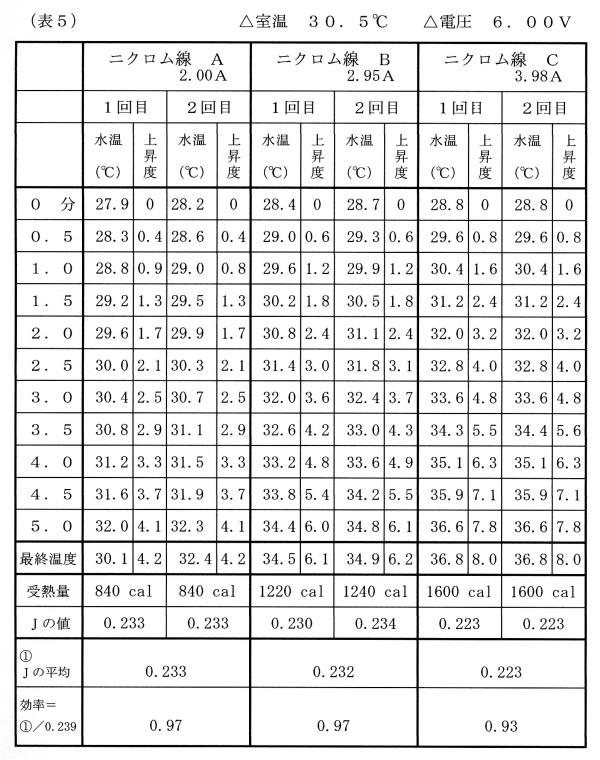

| (1) 発泡スチロールのコップ 1個 を使用 | |||

| プラスチックビーカーの代わりに、発泡スチロールのコップ(インスタント食品の容器)1個を使った。 | |||

| ※条件は、5の(2) 「ふた」ありと同じであるが、発泡スチロールのコップの質量は 3.3gである |

|||

|

|||

| (考察) | |||

| ○ | プラスチックビーカーのときの効率より、発泡スチロールのコップを使ったときの効率の方が、全体的にいくぶんよい。 | ||

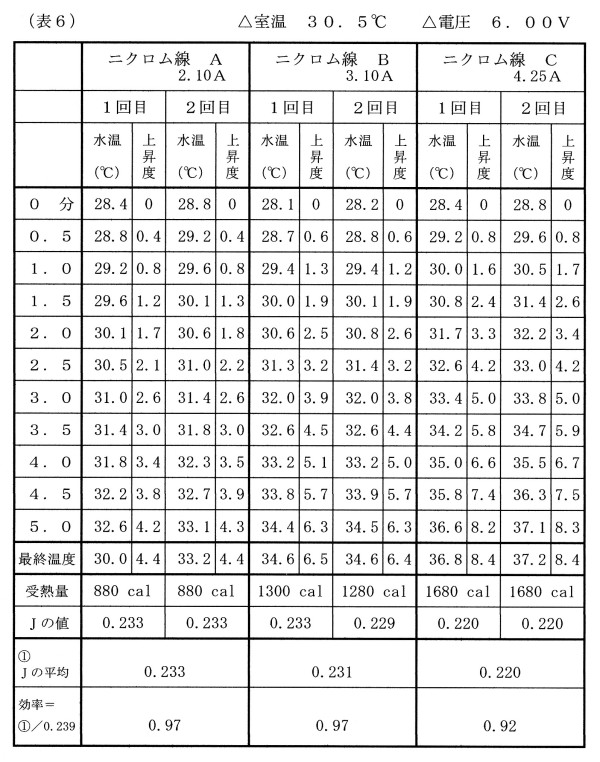

| (2) 発泡スチロールのコップ 2個 を重ねて使用 | |||

| 6の(1) の発泡スチロールのコップ2個を重ねて使った。 | |||

|

※条件は、5の(2) 「ふた」ありと同じであるが、 発泡スチロールのコップの合計の質量は 6.6gである |

|||

|

|||

| (考察) | |||

| ○ | 発泡スチロールのコップ2個使用しても、1個のときとあまり変わらない。 むしろ、2個重ねた方が効率が落ちる。2個だと熱容量が大きくなるせいと思われる。 |

||

|

|||

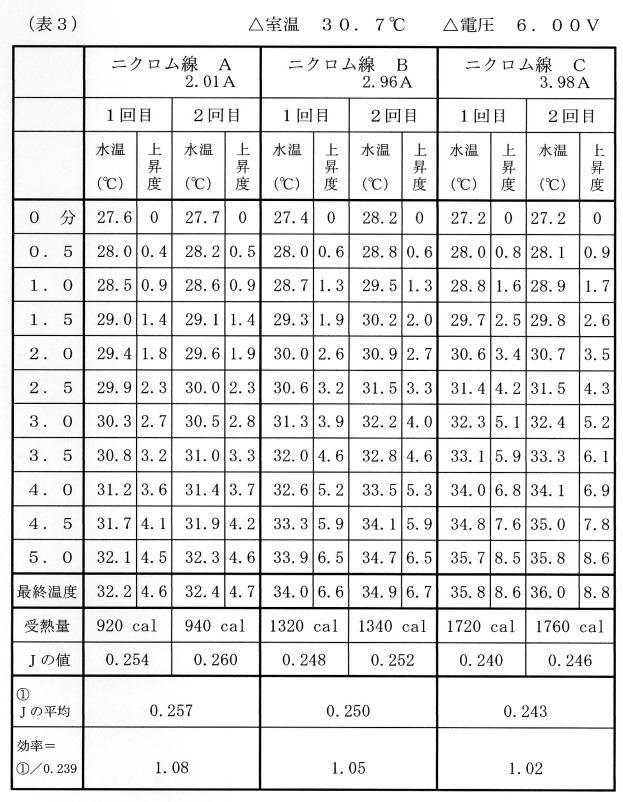

| 7 電流の種類による違い | |||

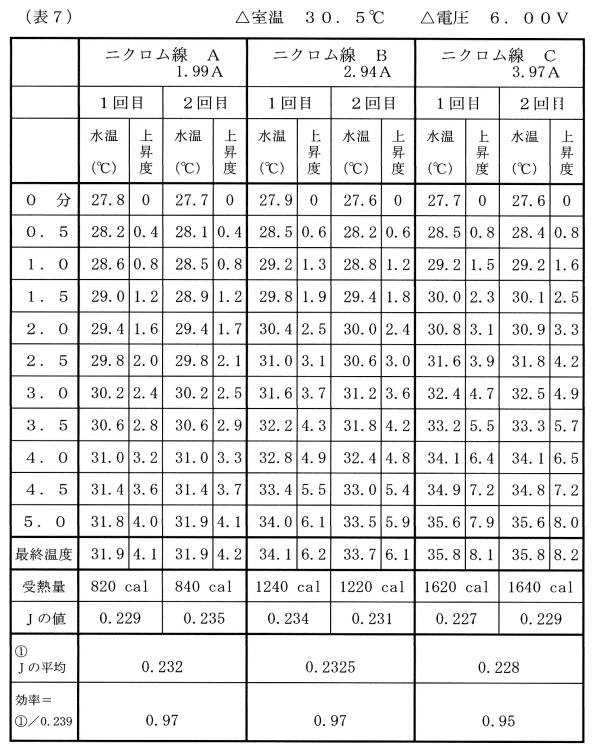

| (1) バッテリーを使用する | |||

| ○ | 自動車用バッテリーを電源として実験した。 | ||

| ○ | 電源装置から得られる直流が脈流であるのに対して、バッテリーから得られる直流は、常に一定の強さの電流である。 | ||

| ※その他の条件は、5の(2) 「ふた」ありと同じである。 | |||

|

|||

| (考察) | |||

| ○ | 脈流に比べて効率が落ちるのは、可動コイル型の電流計が、脈流に対しては、その実効値を測定するのでなく、平均値を測定することによるものと思われる。 (実効値>平均値) | ||

| ○ | したがって、5の(2) では、電流値は実際より低めに測定されているので効率がよい。 | ||

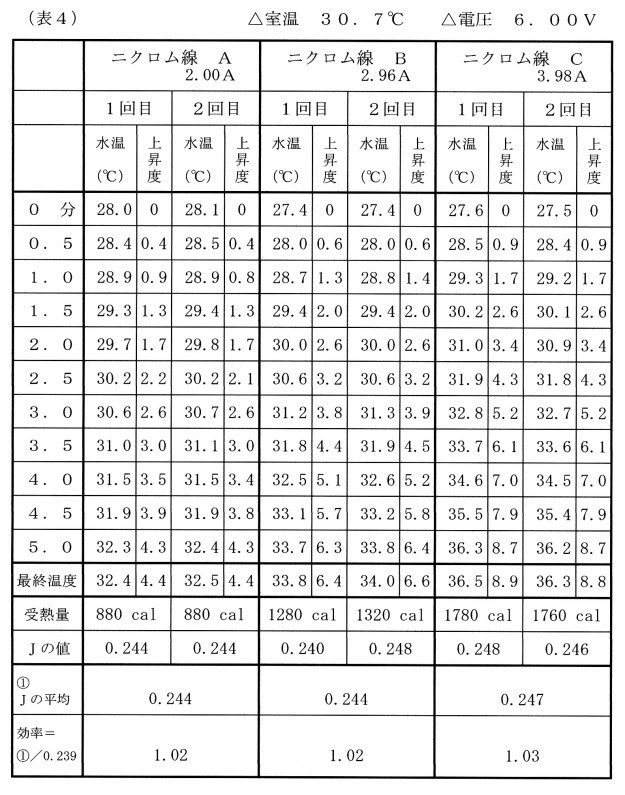

| (2) 交流を使用する | |||

| ○ | 交流を使用し、電圧計、電流計を交流用(可動コイル型で整流式)に変えて実験した。 | ||

| ※その他の条件は、5の(2) 「ふた」ありと同じである。 | |||

|

|||

| (考察) | |||

| ○ | メーターが違うので、他の場合とは比較できないが、交流でもこの実験は成立する。 |

||

| ○ | しかし、ここだけ交流を使うことは、賛成できない。 | ||

| (3) 電源装置のコンデンサをはずす |  |

||

| ○ | 島津SPH-5Fの電源装置から、2200μF25Wの電解コンデンサーをはずす。 (無負荷では、右の図のbの波形の電流) |

||

| ※その他の条件は、5の(2) 「ふた」ありと同じである。 | |||

|

|||

| (考察) | |||

| ○ | 電解コンデンサーをはずすと、脈流ではあるが、無負荷時の波形がくずれ、弱くなるためと思われる。 | ||