| 電流による発熱実験(電流計の問題) | |||

|---|---|---|---|

| 電流による発熱を調べる実験では、各グループのデータから、Q=0.24×I×E×t を導くわけであるが、この比例定数0.24の値について、指導する教師は、次の点に留意しておく必要がある。 | |||

| ◆ 電源装置を使用すると、理論値より値が少し大きくなる。 | |||

| 子供の実験データから求められる値であるから、理論値とひらきがあるのは当然である。 ここでは、精密実験をするのが目的でなく、電気エネルギーから熱エネルギーへの変換が、ある係数をもって行われることがつかめればよいのである。 |

|||

| ◆ 使用する電流と、直流電流計との動作原理を考えておく。 | |||

| しかし、子供が計算した値が理論値とひらきがあるといって、それを子供の実験操作からくる誤差として片付けてしまうのには、少し疑義が生じる。 | |||

| (理論値より大きくなる理由は) | |||

| ① | 電源装置から得られる電流は、完全な直流でなく、脈流である。 | ||

| ② | したがって、直流電流計の動作原理によっても違うが、可動コイル型の直流電流計では、実効値を示すのではなく、その平均値を示す。 | ||

| からである。 |  |

||

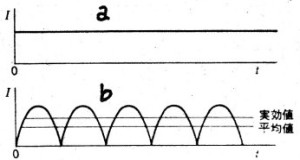

| 右の図でいうと、 | |||

| aのように完全な直流では問題がないが、例えば、bのような脈流が流れるとすると、実効値と違う平均値が示されることがある。 | |||

| 発熱作用の実験では、その電流、電圧の実効値を問題にしなければならないのに、計器は平均値をしめすことになる。すなわち、電流は小さく読まれていることになる。 | |||

| 例えば、実験で流した電流が1A(平均値)であっても、実効値としての電流はそれ以上流れていることになる。 | |||

| ◆ 電源から流れる電流の特性を知っておく。 | |||

| △ | 電池を使用する。(脈流ではなく、一定の強さ) | ||

| 一見よいように思えるが、大きな電流が必要なこの実験のために、大型のバッテリーをいくつも用意することは、なかなか大変である。 | |||

| △ | 交流を使ったらどうか | ||

| ずっと直流で実験していながら、ここだけ急に交流を使うとしたら、子供はなぜと思う。交流計器にも慣れていない。せいぜい教師実験で行うぐらいである。 | |||

| ○ | 電子制御式の電源装置を使う。 | ||

| 最近、従来のスライダック式やトランス式の電源器でなく、電子制御式の電源器が安価に市販されるようになっている。この電源器からの電流は、電池と同じよう一定の強さの電流が得られるよう電子制御されていて、脈流ではない。 | |||

| (再度確認) | |||

| この実験は、あくまで、係数を正確に求めるための精密実験が目的ではない。だからどの電源装置を使ってもよく、大事なのは、上記のことを承知したうえで指導することである。 | |||