| 「磁石の性質」(3年)の指導計画 |

|

| 1 指導の重点 |

| 指導要領(第3学年 B物質とエネルギー (4)「磁石の性質」では、 |

磁石に付く物や磁石の働きを調べ、磁石の性質についての考えをもつことができるようにする。

ア 物には、磁石に引き付けられる物と引き付けられない物があること。

また、磁石に引き付けられる物には、磁石に付けると磁石になる物があること。

イ 磁石の異極は引き合い、同極は退け合うこと。 |

|

| ★これらの事象に繰り返し触れさせることにより、事象の中に潜む変化のきまりを追求することへの関心を高めることが大切である。 |

|

| 2 児童の実態 |

いろいろな調査結果を考え合わせると、次のような児童の実態が浮かび上がってくる。

① 磁石に付く物と付かない物の区別は、空き缶などで体験し、だいたいできる。

② 磁石には、鉄を引き付ける力の強い部分と弱い部分があることは、50%以上の児童がわかっている。(体験しているが、理由はわかっていない。) |

③ 磁石は、空間をへだてても磁力が働くことも、50%以上の児童がわかっている。

④ ほとんどの児童は、磁石には、N極とS極があることは知っている。

(色でとらえている児童が多い。)

⑤ N極とS極の意味は、ほとんど知らない。

⑥ N極とS極が引き合うことも、60~80%の児童は知っている。

(これも色でとらえており、同色は退け合い、異色は引き合うととらえている児童がいる。) |

⑦ 方位針も磁石であることを知っている児童は、20~30%ぐらいである。

(指導要領では、方位針を扱うことは要求されていないが、ほとんどの教科書で扱っている)

⑧ 磁石に釘が付くのは、磁力が電流のように伝わるからと考えている。

(N極にふれた釘は、その側がN極になると答える)

⑨ 磁石を作った経験は、10%前後の児童しかない。それも磁石に付いた物が磁気を帯びたことに気づいた程度である。 |

|

| 3 主なねらいと問題点 |

| 目に見えない磁力を、磁石と磁石との関係や、磁石と物との関係から、イメージとして具象化した形でとらえ、初歩的なエネルギー概念を育てるのがねらいである。 |

しかし、子供は、事象のおもしろさばかりに気にかけ、結局は子供に「遊ばれてしまう」。

さらに、本教材では、目に見える現象を手がかりにして目に見えない磁力を意識させながら問題 を見つけ、予想を立て、確かめる過程で、きまりを発見していく学習が中心になり、科学的能力お よび態度を身につけることも大切になっていることを忘れてはならない。 |

|

| 4 学習の展開(児童の活動を大切にした展開) |

| |

| 第1次 第1時(活動1) 磁石で模様をつくろう |

| ◆活動のポイント |

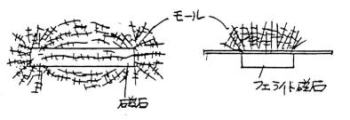

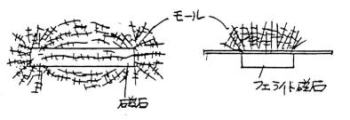

| 磁石に、細かく切ったモールをつけたり、鉄粉をふりまいて磁界のもようを作ったりすることができるようにし、磁気のある物(磁石)のまわりでは、鉄粉などのもようがきれいにできることを理解する。 |

|

| ◆準備 |

○磁石(棒磁石、U型磁石、フェライト磁石など) ○鉄粉

○下じき(腰の強い厚紙) ○モール ○セロハンテープ ○磁気のない磁石棒 |

|

|

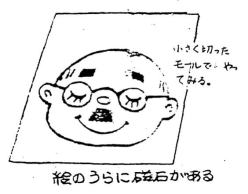

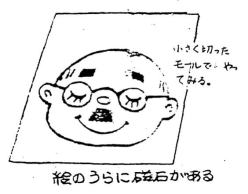

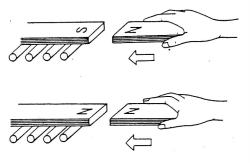

| (演示)裏に磁石をはり付けた厚紙にモールをふりかける。 |

|

|

○モールが付くと顔などの絵できるようにすると、子供の興味がわく。 |

| ○だまって行う。「ぼくもやりたい」「私もやりたい」 |

|

|

|

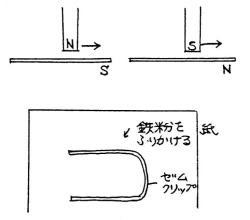

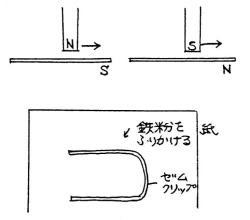

○はじめは棒磁石だけを使い、次いでU型磁石、フェライト磁石というように順次使っていく。 |

| ○もようは自由に作り、発表する。 |

|

|

|

|

|

|

○磁石の上に白い下じきや厚紙を引いて鉄粉をまき、軽く指先で紙をたたくと、きれいなもようができる。(磁石は弱い方がきれいにできる) |

| ○磁気のない磁石棒についても用意できれば実験する。(消磁する) |

| ○いろいろな磁石で、もようを作るが、棒磁石は必ず実験する。 |

|

|

| |

|

|

| 第2次 第1時(活動2) ホッチキスの針(鉄)や銅釘などのふねを動かそう |

| ◆活動のポイント |

| ホッチキス針やアルミニウム釘、銅釘などを水に浮かべて、それを磁石で自由に動かす遊びの中で、磁石の性質をつきとめる手がかりを見つける。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石(磁力のあまり強くないもの) ○ホッチキスの針(No10 と No3 or No1)

○アルミニウム線(園芸用)かアルミニウム釘、銅線か銅釘

○水槽 (白いスチレンペーパーの皿がよい)

○発泡スチロール(5mm角に切ったものか、球状のもの) |

|

|

|

|

| (演示)OHP上に水槽を置き、ホッチキスの針や銅釘などを浮かべ、磁石で動かしてみる。 |

|

|

○だまって行う。磁石は手の中に握り、子供には見えないようにしておく。 |

○水槽、シャーレの大きいものを使えばよい。

○OHPがなければ、ビデオカメラを利用した実物投影装置でよい。 |

| ホッチキスの針、アルミニウム釘、銅釘を水に浮かべてみよう。 |

|

|

○磁石は渡さない。ホッチキスの針、アルミニウム釘、銅釘だけを渡す。 |

|

| ○ホッチキスの針を水に浮かべる工夫をさせる。 |

○何本か浮かべさせる。

ホッチキスの針は、まだ磁気をもっていないので、互いにくっついたりせず、方向もバラバラ |

|

|

|

|

○磁石で自由に動かさせ、気づいたことを書く。 |

| ※気づいたことを、1枚ずつカードに書かせる。(1枚のカードに気づいたことを1つだけ書く) |

| ○磁石を近づけると、ホッチキスの針がとびつく。 |

|

|

|

|

○気づいたことが同じカードをグループでまとめていき、気づいたことごとに分類しておく。 |

| ●ふねのひみつ |

|

|

| ①ホッチキスの針のふねは、磁石につくが、ほかのふねは つかない。 |

| ②ホッチキスの針のふねどうしがくっついてしまった。 |

| ③同じ向きに浮くようになる。 |

| ④磁石からにげるときもある。 |

|

| |

| 第2次 第2時(活動3) ホッチキスの針のふねのひみつを調べよう ① |

| ◆活動のポイント |

| 一度、磁石にふれたり、近づいたりしたホッチキスの針どうしがくっつくことから、ホッチキスの針が磁石になったことに気づかせ、磁石になっていることを、調べることができるようになる。そして、このことから、他の物(鉄)を利用して磁石をつくることができるようになる。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石 ○ホッチキスの針(No10 と No3 or No1) ○ゼムクリップ

○鉄釘(5~7cmぐらい) ○コンクリート釘(3~5cmぐらい)

○その他、磁石になりそうな素材(はさみなど) ○水槽 (白いスチレンペーパーの皿がよい)

○発泡スチロール(5mm角に切ったものか、球状のもの) ○はがき ○鉄粉 |

|

|

|

|

| (演示)OHP上に水槽を置き、前時の復習をし、本時の問題を確認する。 |

|

|

○各自でもう一度やらせてもよいが、時間がかかることがある。 |

| ○No1のホッチキスの針がよい。 |

| ○OHPがなければ、ビデオカメラを利用した実物投影装置でよい。 |

| (予想)ホッチキスの針が、なぜ他の針とくっつくか考えてみよう。 |

|

|

○自分の考えをノートに書く。「磁石になったのだ」 |

| ○ここでは、磁極(N極S極)には深入りしない。 |

| (確かめ)ホッチキスの針が磁石になったか、確かめてみよう。 |

|

|

○磁石になっていない別のホッチキスの針がつく。 |

○鉄粉で確かめようとする子供がいるかもしれない。

※教師の演示として行う。 |

|

|

|

|

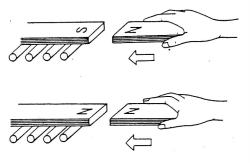

○身の回りのいろいろな物(磁石に付く物)を利用して磁石を作り、できたかどうか調べる。 |

| ○ただ、磁石に付けるだけでなく、強い磁石でこする方がよいことを知らせて、やらせる。 |

| ○ゼムクリップはのばして棒磁石にし、そのあと、U字形にしたりして調べる。 |

|

|

|

| 第2次 第3時(活動4) ホッチキスの針のふねのひみつを調べよう ② |

| ◆活動のポイント |

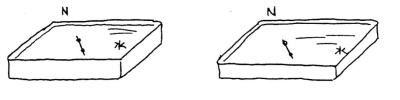

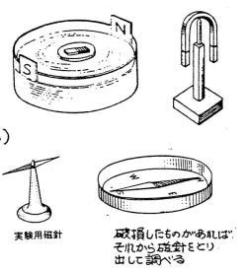

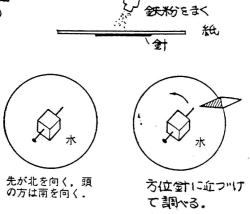

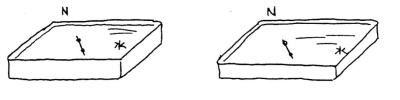

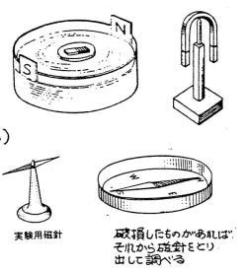

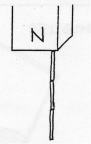

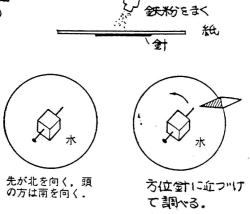

| 磁石になったホッチキスの針が、同じ方向を向くことから、磁石には、北に向く端(N極)と、南に向く端(S極)があることを理解する。そして、さらに、方位針も磁石であることを、鉄粉などを利用して調べる。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石、U型磁石 ○方位針 ○磁石になる素材(ホッチキスの針 No1、ゼムクリップ)

○水槽 (グループに1つ大きい水槽と、個人用として白いスチレンペーパーの皿)

○発泡スチロール(5mm角に切ったものか、球状のもの)

○はがき ○鉄粉 ○糸 |

|

|

|

|

| (問題の確認)ホッチキスの針の磁石をつくり、同じ向きになることを再度確認する。 |

|

|

○はじめは、各自1本にし、グループで無機を比べさせ、次にクラス全体で比べる。 |

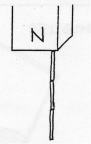

| ○このとき、みな、同じ方角(南北)をさすことに気づかせ、いつも北に向く端に印をつける。 |

|

|

|

|

|

○自由に動けるように工夫し、棒磁石もU型磁石もいつも南北を指してとまることがわかる。 |

○棒磁石がとまった状態から、北や南に向いた端の印を読み取らせ、N極とS極があることを理解できる。

※向く理由については、深入りしない。 |

|

|

|

○方位針が磁石であるか調べる方法を工夫して行う。 |

| |

|

| |

| 第2次 第4時(活動5) ホッチキスの針のふねのひみつを調べよう ③ |

| ◆活動のポイント |

| ホッチキスの針が磁石になると、棒磁石と引き合ったり、にげたりすることから、異極どうしは引き合い、同極どうしはしりぞけ合うを理解する。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石・U型磁石 ○方位針 ○磁極のわからない磁石(フェライト磁石、アルニコ磁石)

○ホッチキスの針 No1 ○鉄釘(5~7cmぐらい) ○コンクリート釘(3~5cmぐらい)

○水槽 (白いスチレンペーパーの皿がよい)

○発泡スチロール(5mm角に切ったものか、球状のもの) ○はがき ○鉄粉 ○糸 |

|

|

|

| (演示)磁石になったホッチキスの針が、磁石と引き合ったぬり、しりぞけ合うことを、OHP上に水槽を置いて実験して確認する。 |

|

|

○子供は、ここまでの学習の中で、すでに異極どうし(NとS)は引き合い、同極どうし(NとN、SとS)はしりぞけ合うことに気づいている。 |

| ホッチキスの針の磁石に、NとSの印をつけて水に浮かべ、遠くから棒磁石を近づけてみよう。 |

|

|

○はじめは、しりぞけ合っても、あまり近づけると、針は逆に磁石にくっついてしまう。 |

| ○磁極(N極S極)の性質を確認し、理解する。 |

| 棒磁石どうしや、U型磁石についても、磁極の性質を調べてみよう。 |

|

|

○水などに浮かべてもできるが、強い磁石を利用して行い、体感できるようにする。 |

| ○方位針についても調べる。 |

|

○引き合うとき、しりぞけ合うときの鉄粉の模様を比べるとおもしろい。

※教師実験でもよい。 |

|

|

|

○磁極の表示や色分けしていない磁石、(コンクリート釘で作った磁石など)、あるいはフェライト磁石のN極S極をさがす。 |

|

|

|

○すでに、磁極付近が一番強いことは実感している。 |

○ここでは、その調べ方を工夫させる方が活動がもり上がる。

|

|

|

| 第3次 第1時(活動6) 磁石に付いたホッチキスのひみつ ※発展内容である。 |

| ◆活動のポイント |

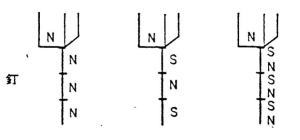

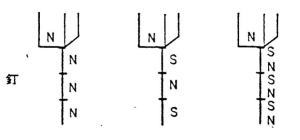

磁石についたホッチキスの針(鉄くぎでもよい)が磁石になっていることは、前時までに学習している。そのホッチキスの針の磁極がどのようになっているか考え、確認する。

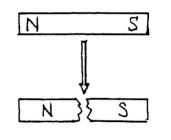

また、1本の磁石をNとSとに分けてしまうことができないことも実験を通して理解する。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石 ○方位針 ○ホッチキスの針 No1 ○鉄くぎ(5~7cmぐらい)

○ゼムクリップ ○銅かアルミニウムのくぎか線 ○はがき ○鉄粉 ○セロハンテープ |

|

|

|

|

|

|

|

|

○学校にある磁石なら、No1のホッチキスの針で

3~5本つなげられる。 |

|

|

|

○「針が磁石になったから」の段階から、磁極のでき方まで思考を深める。 |

| <子供の考え> |

<子供の確かめ方> |

|

|

|

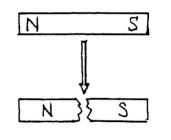

| 1本の磁石を、NとSの真ん中で切ったら、磁石はどうなるだろうか。 |

|

|

○子供に予想させてから確かめる。 |

|

○ホッチキスの針をペンチで切る。

(無理ならモールを使い、ハサミで切る) |

| |

|

|

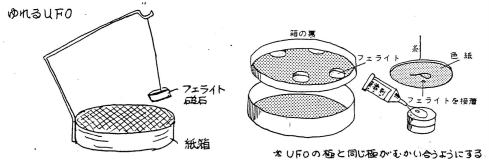

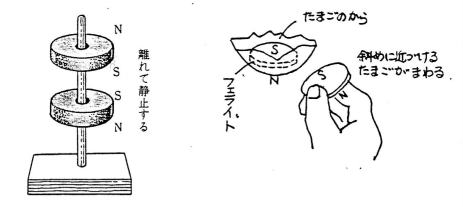

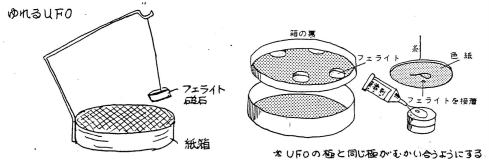

| 第3次 第2時(活動7) 磁石と磁石で動くおもちゃを作ろう |

| ◆活動のポイント |

| 磁極の性質を利用したおもちゃを工夫して作り、発表する。 |

|

| ◆準備 |

○磁石(各種フェライト磁石、棒磁石、U型磁石) ○子供がもってくる材料

○糸 ○セロハンテープ など |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

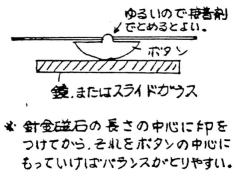

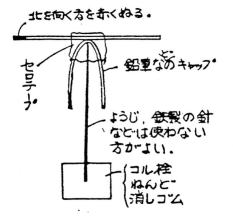

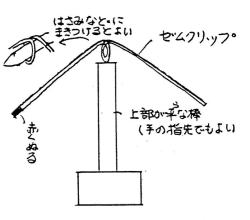

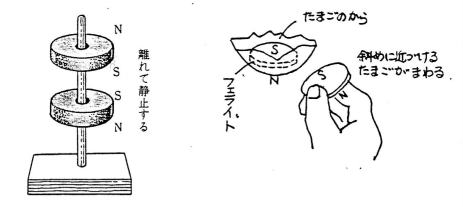

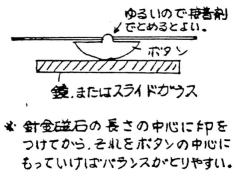

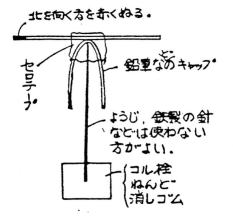

| (参考) いろいろな方位針を作ろう |

| ◆活動のポイント |

| 磁石を自由に動けるようにすると、南北の方向に向いてとまることから、身の回りのいろいろな物を使って方位針を作る。 |

|

| ◆準備 |

○棒磁石 ○ストロー

○方位針になる材料ホッチキスの針、ゼムクリップ、針金、ピアノ線、スチールウール、王冠

○自由に動けるようにする素材 水槽、コップ、発泡スチロール糸、とけい皿、ボタン など |

|

| |

|

|

|

|

○自由にいろいろな方位針を作り、確かめる。 |

| ○必要なら、外に出て実験する。 |

| 風にじゃまされたり、鉄棒などのそばにいくと、正しく南北をささなくなることに気づかせたい。 |

| ○N極でこすった側が何極になっているのか、作りながら確かめる。 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

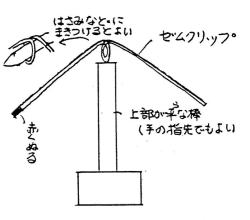

○はじめ、ゼムクリップをのばして、次にピアノ線(60cmぐらい)を利用したやじろべえ型の方位針を作る。 |

| |

○ジャンボ方位針を作っておくと、子供達は、さらに印象づけられる。 |

|

|

| |