| レール登り |

|

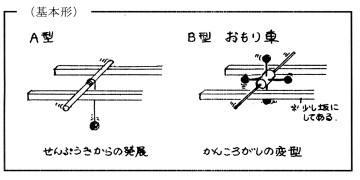

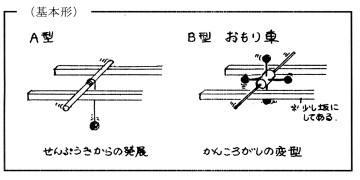

A型は、丸い棒に糸を巻き付け、その先端におもりをつり下げる。すると、おもりの落下するときの力で、丸い棒が回転し、その回転によってレール上を転がるもの。A型は、おもちゃの中に見当たらないが、レールを坂にしても登っていくので、子供には意外性があるらしい。

B型は、おもちゃの中にも見られ、おもりの重さや、レールの傾斜を変えたりすると、回転の様子が変わり、楽しいおもちゃである。 |

|

| ABC 3段階 |

| 扱い |

作りやすさ |

C |

| 材料の入手しやすさ |

C |

| 安全性 |

A |

| 魅力 |

動きのおもしろさ |

A |

| 活動するおもしろさ |

A |

| 工夫 |

改良のしやすさ |

B |

| 発展性 |

B |

| 「扱い」のCは、レールを含む。レールを除けばA。 |

|

| ◆しくみと動き |

|

|

○ |

糸についているおもりが下がるときの鉛直方向下向きの力で、丸い棒を回転させ、その回転力で、本体がレール上を転がるのが基本である。 |

|

○ |

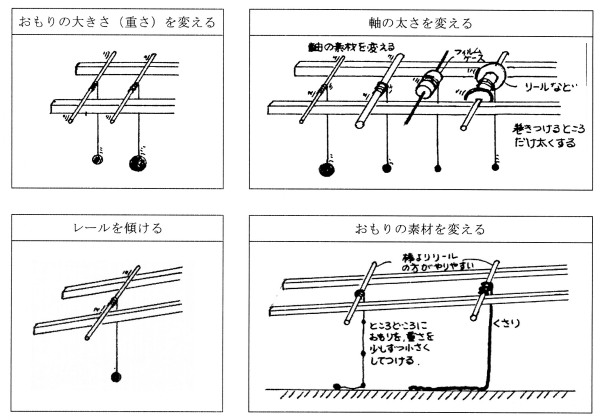

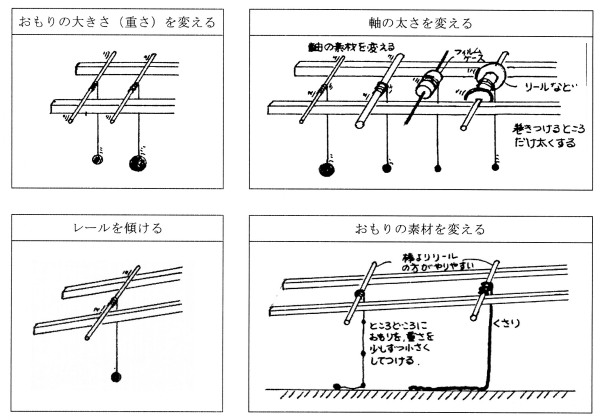

おもりの重さや、回転軸の太さを変えて、本体の動きを変えることができる。 |

|

○ |

レールの傾斜を変えて、レールを登る工夫ができる。 |

|

○ |

おもりが床についてしまうと、止まってしまうが、くさりなどの連続的なおもりを使うとね床についても動き続ける。 |

|

○ |

レールを作るのに難点があるが、それを作っておけば、いろいろな活動に使える。 |

|

|

|

|

| ◆児童の自然認識 |

|

| |

おもりの重さを変えることによって、回転する速さが変わることや、おもりの重さの下向きの力が回転する力に変わり、それによって移動できることに気付く。 |

|

|

| 1 材料と道具 |

|

|

|

丸い棒

竹ぐし、各種丸棒、糸巻、フィルムケース |

数種類 |

| もめん糸 |

少々 |

| 粘土、ゼムクリップ、目玉クリップ など |

数種類 |

| セロハンテープ |

少々 |

| クレヨン、色鉛筆など |

|

|

|

|

| 2 作り方 |

|

○ |

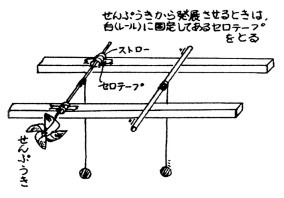

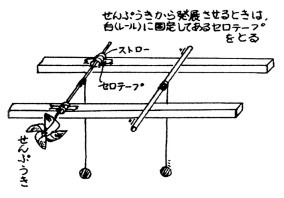

右上の図のように作る。 |

|

| |

|

|

| |

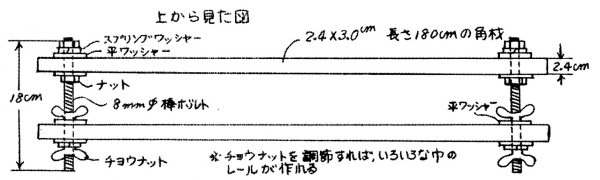

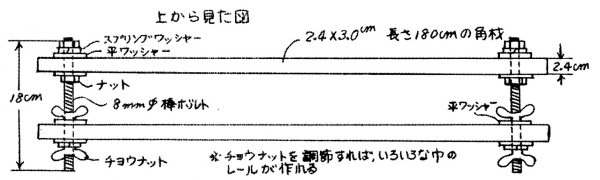

◆レールの作り方 |

| |

|

|

| |

|

|

| 3 工夫できること |

|

| |

|