| いろいろな浮沈子 |

|

|

|

|

| 浮沈子についてもインターネット上で、いろいろ実験例があるので、それを参考にするとよい。 |

|

|

|

|

| 1 浮沈子をつくる問題 |

|

| |

① |

浮沈子をつくる素材と、それにつけるおもりを何にするか。 |

|

② |

水を入れる容器としてペットボトルは手軽でよいが、口が小さいのと、まわりがやや見にくい。 |

|

|

|

|

| 2 材料 |

|

タレびん(ペットボトルの口から入る大きさ)

丸形(ビールびん型) |

数個 |

六角ナット(M6)、ワッシャー2種類

(ペットボトルの口の大きさに注意) |

数個 |

| ビーズ(細かいもの) |

少々 |

| 軟質ガラス管 |

少々 |

| フィルムケース |

1 |

| ペットボトル |

数本 |

| コップ |

1 |

| 千枚通し |

|

|

|

|

|

|

| 3 つくり方 |

|

◆ |

丸形のタレびんを使った浮沈子 |

| |

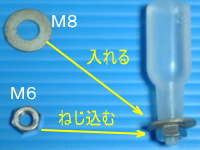

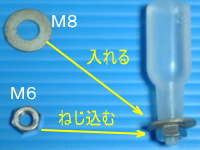

① |

タレびんに、M8ワッシャーとM6サイズナットをねじこむ。

タレびんのふたはしない。 |

|

② |

水を入れて調節する。(使い方参照) |

|

|

|

|

◆ |

回転する浮沈子 |

|

|

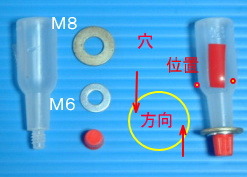

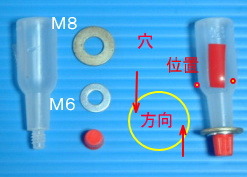

○ |

タレびんの口に、M8とM6ワッシャー入れ、タレびんのふたをする。 |

|

○ |

千枚通しで、写真のような方向に穴をあける。 |

|

○ |

水を入れて調節する。 |

|

|

|

| 4 使い方 |

|

① |

コップに水を用意する。 |

|

② |

タレびんを押してから、口をコップの水につけ、水を吸い込む。 |

|

③ |

タレびんの水の量を調節して、コップの水につけ、タレびん(浮沈子)の上面が、水面ぎりぎりでうまく浮くようにする。 |

|

④ |

浮沈子の口を上にしてペットボトルに入れる。 |

|

|

⑤ |

ペットボトルを握り、壁がへこむように強く押すと、浮沈子が沈み、握りを弱めると浮沈子が浮き上がる。 |

|

|

※回転浮沈子は、沈んだとき、急に弱めるとよく回る。 |

|

|

|

| 5 ガラス管を使った浮沈子(子供には無理) |

|

|

|

高度な技術が必要だが、浮沈子への水の出入り、空気の部分の体積の変化がよくわかる。 |

|

○ |

ガスバーナーで、ガラス管の一方を赤くなるまで熱し、ガラス玉を作ってふさぐ。 |

|

○ |

ガラス管の反対側から吹いて、ガラス玉をふくらませる。 |

|

|

|

|

| 6 大型の浮沈子 |

|

|

○ |

フィルムケースと、透明で柔らかく、細長いパイプを使い、大型のものを作ると、ダイナミックでおもしろい。 |