| 水飲み鳥(平和鳥、ハッピーバード) これを毛管現象を利用して |

|

|

|

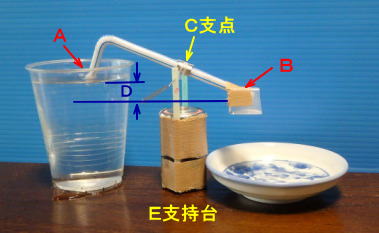

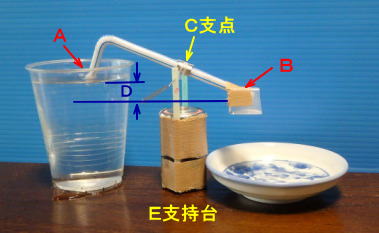

水飲み鳥は二つのガラスの球を管(鳥の首)で繋いだ形をしている。管は下側の球の底近くに達しているが、上側の球の端までは達していない。内部には一般的に着色された劇薬ジクロロメタン(塩化メチレン)の液体が入っている。空気は抜かれており、内部の空洞は気化したジクロロメタンで満たされている。上側の球には嘴が取り付けられ、頭部はフェルトのような材料で覆われている。多くの場合、目玉とシルクハットと尾羽で飾りつけられている。装置全体は首の回転軸で支えられており、軸のポイントは変えられる。 → 水飲みの動く原理

ここでは、日本ガイシのHPに紹介されている、毛管現象を利用した「水飲み鳥」を参考に、自分なりにつくってみた。(参考HP http://site.ngk.co.jp/lab/no216/exam.html )

|

| 1 課題と工夫 |

|

| |

① |

支点Cを工夫し、シーソー原理(振り子)を敏感にする(感度を上げる)→「ししおどし」を参考にする。 |

| |

② |

Bの水だまりをつくりやすくする。 |

| |

③ |

支持台Aをつくりやすくする。 |

| 2 材料 |

|

|

| まがるストロー 外径6φ |

1 |

| ストロー 6φ |

2 |

| スペ-サー 内径6φ、長さ10mm |

1 |

| 濡れテッシュペーパ |

1 |

| 一口醤油びん |

1 |

| 糸、ガムテープ、ゼムクリップ |

|

| 単1乾電池(水飲み鳥の台) |

1 |

|

| 3 つくり方 |

|

◆ |

本体のつくりかた |

|

① |

まがるストローにテッシュペーパを丸めてつめる。 |

| |

|

※細い針金か竹串に巻き付けてからつめるとやりやすい。 |

|

② |

支点の金具をはめ込む。 |

|

| |

③ |

B側に一口醤油びんを取り付ける。(この角度がむずかしい、工夫をしてください) |

| |

◆ |

支点の金具をつくって本体を通す。 |

| |

④ |

右の写真のように、内径6φのスペ-サーを利用してつくる。 |

| |

⑤ |

上の③に本体を通す。 |

|

| |

◆ |

支持台をつくる |

|

|

⑥ |

ストロー2本をガムテープで、乾電池に貼り付け、立てる。 |

|

⑦ |

立てたストローに穴をあけ、ゼムクリップをのばした針金を使って、支点の金具を通す。 |

|

⑧ |

Aを水につけ、Bに水がたまったらバランスを調節する。 |

| 4 動作の原理 |

| |

① |

頭部Aから、水が毛管現象でストロー内にしみこんでいく。 |

| |

② |

Bに水がたまり、その重さでB側がさがり、下がりすぎると、やがてたまった水が落ちる。 |

|

③ |

水が落ちると、B側が軽くなり、Aが再び、コップの水の中に入る。これが繰り返される。 |

| |

④ |

約1分~2分で繰り返される。 |

| |

⑤ |

うまくいかないときは、支点Cの位置を調節する。(少しやっかいである) |