| 手動オシロスコープ | ||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 音の学習で、子供たちがいくつか理解が困難な問題がある。 その一つに、物体のふるえ(音)の記録としてのオシロスコープがある。 |

||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 1 音の波形の学習の困難点 | ||||||||||||||||||

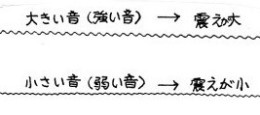

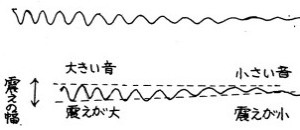

| ① | 子供は、音の大小は、ふるえの巾の大きさ(振幅)であることは、容易に推測理解できるが、音の高低が一定時間内のふるえの多少(振動数)であることは、なかなか理解が困難である。 どうしても「波形」の考えを持ち出さないとならなくなる。 |

|||||||||||||||||

| ② | ところが、いきなりオシロスコープを持ち出して波形を見せても、子供にとってオシロスコープはブラックボックスなのである。オシロスコープの原理を多少なりとも理解させながら学習を進め.る必要がある。 | |||||||||||||||||

| 2 オシロスコープの理解を助ける方法 | ||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

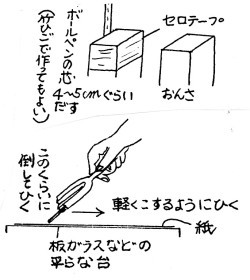

| ◆ | 振るえているものに、ボールペンなどの芯をつけ、紙などに記録する方法 | |||||||||||||||||

| ① | 実験用音さを使う。 | |||||||||||||||||

| 右上の図のように、実験用音さの片方に、ボーールペンの芯をセロハンテープで固定して振動させ、紙に軽くこするようにして記録する。 | ||||||||||||||||||

| → 振動は長く続くが、小さいのでわかりにくい。 | ||||||||||||||||||

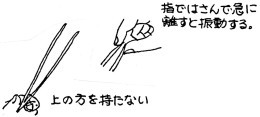

| ② | ピンセットを使う。 |  |

||||||||||||||||

| 振幅は大きいが、すぐに振動が止まってしまう。 | ||||||||||||||||||

| → すばやく実験する必要がある。コツがいる。 | ||||||||||||||||||

| ③ | 市販されている波形説明器を使う。 | |||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 紙に記録する方法は、オシロスコープの原理を理解するには、わかりやすいが、いずれにしても、振るえる先を紙に押しつけるので、振動が小さくなり、また止まってしまう。 | ||||||||||||||||||

| ◆ | 振るえているものに、LEDをつけ、眼の残像を利用して波形を見せる方法 | |||||||||||||||||

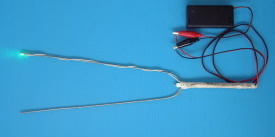

| ④ | 右の図のように、ピアノ線で作った音さの片方の先端にLEDをつける。 |  |

||||||||||||||||

| LED~点灯させ、手で音さをはさんではなし、振るえさせて、水平に音さを動かすと波形が見える。。 | ||||||||||||||||||

| 3 ④の材料 | ||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 4 ④の作り方 (アルミニウム角材を使って) |

||||||||||||||||||

| ① | にぎり部になるアルミニウム角材に、2.0mmφ(できれば、ピアノ線より小さい穴1.9mmφ)の穴をあける。 | |||||||||||||||||

| ② | さらに、ピアノ線を固定するネジをねじこむ穴をあける。(上の図を参照) | |||||||||||||||||

| ③ | ピアノ線を①の穴に通し、注意してU字型に曲げていく。(U字より少し開いた状態につくる。) | |||||||||||||||||

| ④ | ピアノ線の一方に、3cmの熱収縮チューブ4個を通し、端の一つにLEDの一つの足を、LEDがU字の内側になるように通して固定する。 | |||||||||||||||||

| ※LEDの足の一つをピアノ線に接触させ、ピアノ線を導線として利用する。 | ||||||||||||||||||

| ⑤ | LEDのもう一方の足に、細い導線をハンダ付けし、残りの熱収縮チューブに通して、にぎり部へもってくる。 | |||||||||||||||||

| ⑥ | ピアノ線のU字の根本近くに、導線を接触させ、⑤の導線とたばね、にぎり部にビニールテープで固定する。 | |||||||||||||||||

| ※2本の導線の先は、乾電池につながるように長めにしておく。 | ||||||||||||||||||

| ⑦ | LEDは、約3Vで使用するが、回路の途中に定電流ダイオードを直列に入れておけば、LEDの保護になる。 | |||||||||||||||||

| 5 実験法 | ||||||||||||||||||

| ① | ピアノ線の両方の先端をつまむようにして、縮め、指をすべらせるようにしてはじけばピアノ線が振動する。(こつがいるので練習する) | |||||||||||||||||

| ② | 振動したら、すばやく水平に動かせば、上の写真のような波形が見られる。 | |||||||||||||||||