| OHPを利用した平行光線 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 1 平行光線と光源器具 | ||||

| 光の進み方の実験で問題になるのは | ||||

| ① | 室内で得られる平行光線は→→→→→→レーザ光源、OHPを光源として使う。 | |||

| ② | それを利用できるレンズは→→→→→→円柱レンズ(断面レンズ)を使う。 | |||

| ③ | 室内をどのようにして暗くするか→→→ダンボール箱を利用して個別に暗室をつくる。 | |||

| さらに、少し詳しく述べると、次のようにである。 | ||||

| ① | 光源としては、太陽光線が最適な平行光線が得られるが、天候にも左右され、室内で利用するのは困難である。 室内での実験用としては、各メーカーからいろいろ市販されているが、生徒一人一人にはとても用意できない。最近は、装飾用のレーザーが安価(数百円)で入手できる。安全に注意 すれば、よい光源である。 ここでは、OHPを利用した演示用の平行光線のつくり方を紹介しておく |

|||

|

||||

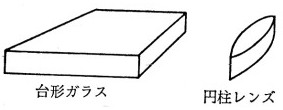

| ② | 光線の観察の方法もいろいろ工夫されて紹介されている。右の図1の台形ガラスや円柱レンズ(断面レンズ)もその一例である。 | |||

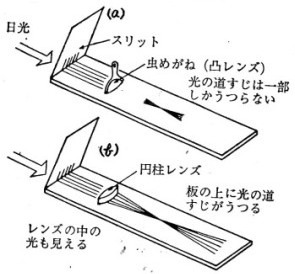

| 円柱レンズは、図2のようなスリット光線の進み方の観察には適している。この観察で普通のとつレンズを使用すると、(a)のように屈折光線が焦点を境にして、一部しか観察できない。図2の実験をOHPを利用して行う方法があるので紹介しておく。(宮崎市、大崎・園田氏考案) この方法は、演示実験として、まとめの段階で活用するのがよいと考える。子供たちにははじめは、普通のとつレンズを利用して、太陽光線で実験させ、それから理解・定着を図るために、市販の光線観察器具を使う方がよい。その後、OHPを利用したこの方法で実験してまとめる。 |

|

|||

| 2 平行光線スリットの作り方 |  |

|||

| (OHPを光源として、平行光線をつくり出す) |

||||

| ① | 材料 | |||

| ○ケント紙 3枚 (26×26cm) ○セロハン紙(緑、赤、黄) ○ダンボール箱(スクリーン用) |

||||

| ② | つくり方 | |||

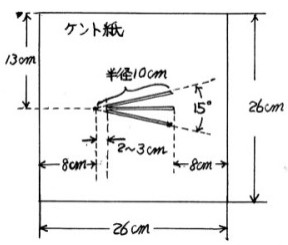

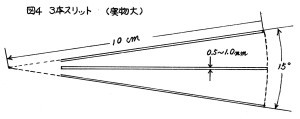

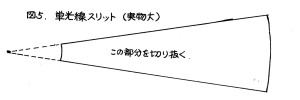

| 図3のように約26cm四方のケント紙に、図4、図5のようなスリットをカッターで切り抜く。 そして、図4の3本スリットを、緑、赤、黄のセロハン紙を貼って色分けすると、実験もきれいである。(しかし、明るさは暗くなる。) |

||||

|

|

|||

| ③ | 使い方 | |||

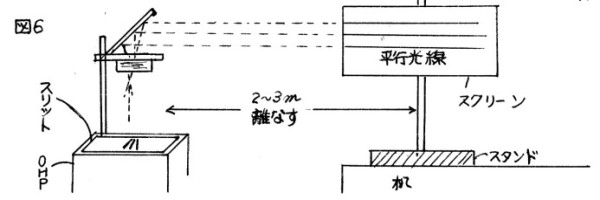

| 図6のように、OHPのステージにスリット紙をのせ、2~3m離れた所に、スタンドなどに固定した白い板をスクリーンとして置けば、OHPからの光線が映し出される。このとき、スクリーンは図7のようにOHPからの光線に対して少し斜めに置く。実は、この斜めに置くことによってスクリーン上に平行光線をつくり出しているのである。 斜めに置く程度は、使用するレンズとの関係で変える必要がある。また、スリット紙を移動することによって平行光線の間隔・幅を自由に変えることができる。 |

||||

|

||||

|

||||

| 3 スクリーンの作り方 | ||||

| ベニヤや厚紙に白い紙を貼ればよい。ダンボール箱に白い紙を貼ると、置くのに便利である。 | ||||