| うでの筋肉モデルづくり | ||||

|

||||

| 1 「腕の骨と筋肉」の教具の問題点・課題と工夫(筋肉のはたらき 動く力こぶの模型作り) | ||||

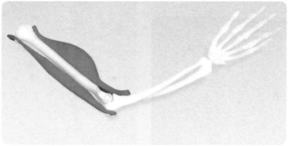

| 小学校4年の骨と筋肉の働きの学習において、 うでの「筋肉モデルづくり」が行われる。 市販教具もあるが、次に述べる因果関係が逆になっている |

||||

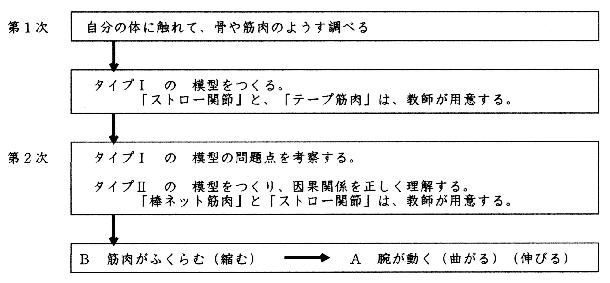

| ① 市販の教具も、児童がつくり教具も、ほとんど、 | ||||

| タイプⅠ A 腕を曲げて → B 筋肉が盛り上がる(縮む) となっている。これは、明らかに、因果関係が逆である。 これでは、骨が動くのには、筋肉は不要になってしまう。正しくは、 |

||||

| タイプⅡ B 筋肉がふくらむ(縮む) → A 腕が動く(曲がる)(伸びる) |

||||

| ② したがって、盛り上がり縮む素材をさがす必要がある。 実際、人体ロボットでは、圧縮空気を吹き込むと縮む素材が使われているようである? |

||||

| →野菜や球根入れる棒ネットと、うすいポリ袋を使っての教具が、おもちゃとして、 2010年、「青少年のための科学の祭典 2010」で、 綿谷真理子氏が「筋肉のはたらき☆動く力こぶの模型作り」として紹介されている。 |

||||

| 2 「筋肉のはたらき☆動く力こぶの模型作り」(綿谷真理子氏) の模型 | ||||

|

||||

| 3 「筋肉のはたらき☆動く力こぶの模型作り」(ozuma氏) の模型 | ||||

| 綿谷氏のものは、一部の理科メーカーでセットとして販売されているが、もう少し身近な材料でつくれるようにと ozuma氏が工夫し、ネットで紹介している。 http://ozuma.o.oo7.jp/works/museum/kinniku/ しかし、綿谷氏とozuma氏とでは、ひじ関節を木でつくるか、ストローでつくるかの違いで、 筋肉部分を、棒ネットとポリ袋でつくるのは、同じである。 子供たちには、一見、ストローでつくる方が簡単に見えるが、実際につくってみると、結構、むずかしく時間もかかる。 そこで、後述するが、関節部分は、綿谷氏の考えを採用し、木ではなく竹ぐし(24cm)を使うことにした。一応、ozuma氏の方法を紹介しておく。 |

||||

|

||||

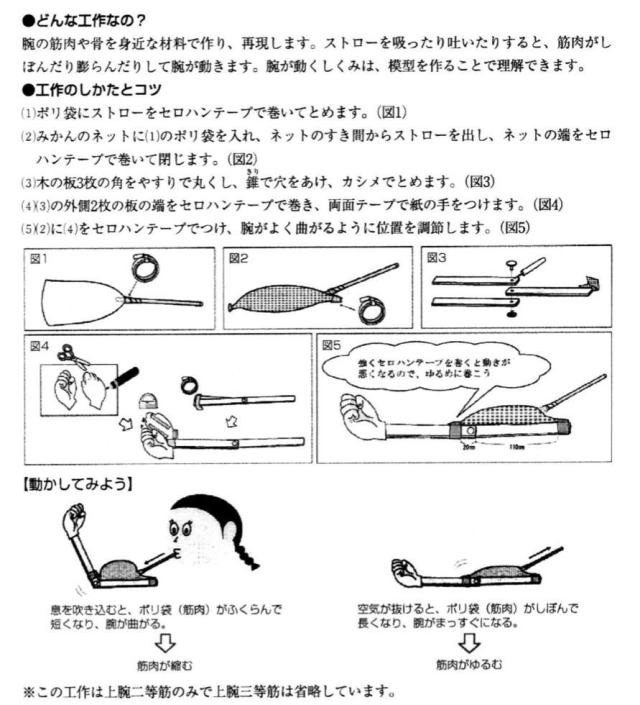

| ◆ ozuma氏の模型のつくり方 | ||||

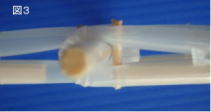

| (1) 「骨と関節」の部分をつくる。(図1、2、3) | ||||

|

||||

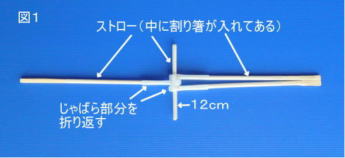

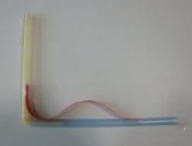

| (2)「筋肉」の部分をつくる。(図4)・・・これは、どの模型も共通(棒ネット筋肉と名付けておく) | ||||

|

||||

| ① ポリ袋A(12×16)の隅に穴をあけ、ストローを通し、その部分をセロハンテープで固定し、 空気がもれないようにする。 |

||||

| ②棒ネットを、約17cmと20cmの2つに切り、片端をまるめて、白いビニールテープでまく。 (白は筋肉の腱をイメージ) |

||||

| ③棒ネットに、①のポリ袋を入れる。 |

||||

| ④ポリ袋Bについても同じようにする。 | ||||

| ◆「手」の絵をはりつける。 厚紙に「手」を形取った紙をつくり、ストローが2本の方に、はりつける。 |

||||

| 4 市販教具・・・「腕の骨と筋肉の動き」 | ||||

|

|

|||

| どちらも、タイプⅠの模型であり、骨の動きと筋肉の動きの因果関係が逆になっている。 しかし、子供が自分の体の動きを観察した後は、この模型のようなとらえをする。 なお、どちらも高価であり、子供一人一人の手にわたらない。 |

||||

| 5 [関節」の作り方 | ||||

| 「関節」のつくり方を、もう一度、児童がかかわる視点から整理し、さらに、他の方法も考えてみた。 それぞれに長所もあり、短所もある。 |

||||

| (1) 「関節と骨」を、「木」でつくる。(綿谷氏) ・細長い、棒状の木2枚か、3枚を合わせ、関節にあたるところに穴をあけ、カシメでとめる。 〇 しっかりできる。 × 子供には製作が無理。子供一人一人となると、教師の事前準備が必要。 |

||||

| (2) 「関節と骨」を、ストロー3本でつくる。(ozuma氏)(前述の図1、2、3) ・ 前述した方法でつくる。(図1、2、3) (「ozuma関節」と名付けておく) 〇 身近なものでできる。 × 関節部分は、簡単そうに見えて、子供がつくるには、時間がかかる。教師の事前準備が必要。 × 関節部分の穴にあたる部分が、両方から引っ張られ、回転が不安定になる。 × 関節部分の穴に通すストローが、10cm以上ないと、筋肉部分が、わきにずれる。 |

||||

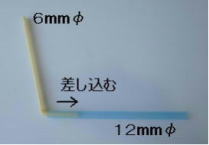

| (3) 「関節と骨」を、ストロー3本でつくる。(「ストロー関節」と名付けておく) 同じく、ストロー3本でつくる。 (普通サイズ6mmφ 2本、太いストロー12mmφ 1本)でつくる。 |

||||

| ① 6mmφの2本をセロハンテープで束ねる。束ねるところは3カ所 |  |

|||

|

||||

| ② ①を太いストローに差し込む。(右の写真) 〇 子供でも簡単にできる。事前に教師が加工しておく必要がない。 × 関節部分(ストローの曲がる部分)の曲がる方向が、不安定。 |

||||

| (4) 「関節と骨」を、竹ぐし(バーベキュー用)3本でつくる。 ① 約24cmの竹ぐし3本をセロハンテープで束ね、穴をあける。 ② 3本の穴にネジなどを通して、回転できるようにする。 ③ 竹ぐしのとがった方を、約1cm切る。 (前もって切るより、ここで切る方が、長さがそろう) 〇 関節部分の曲がる方向が、安定している。 × 子供には製作が無理。教師の事前準備が必要。 |

|

|

||

| 6 「筋肉」の作り方 |  |

|||

| ◆タイプⅠ の 「筋肉」を、スズランテープでつくる。 (「スズラン筋肉」と名付けておく) |

||||

| ① 赤色のスズランテープ(荷造り用平テープ)約160cmを、 3つ折りにし、約20cmの束をつくる。 考案者は、80cmを2つ折りとしているが、 ふくらみが足りない。 ② 「スズランテープ」を、切り裂く。 ③ 両端をセロハンテープで束ねる。 〇 身近なものでできる。 × 子供には、製作に時間がかかる。教師の事前準備が必要。 × バラバラにふくらみ、筋肉の「弾力」のイメージに乏しい。 |

|

|||

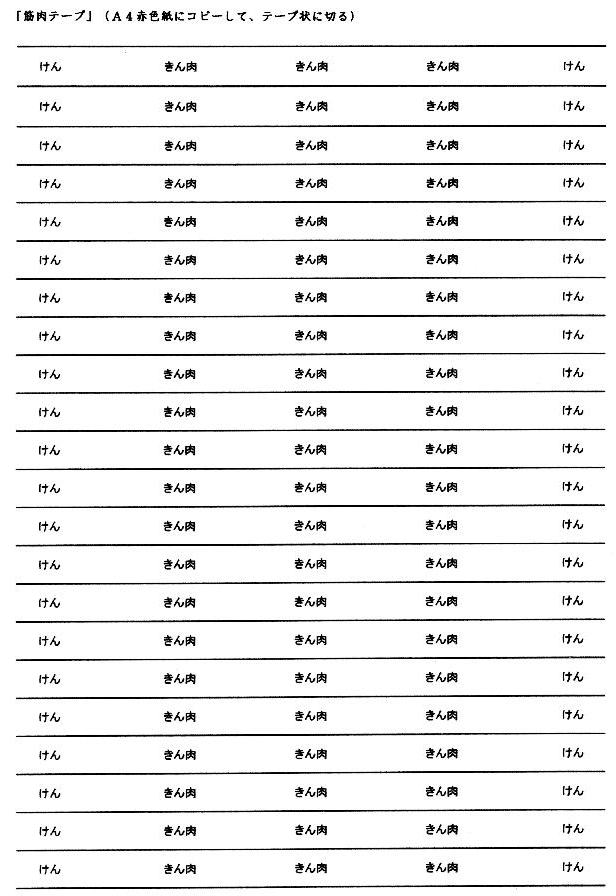

| ◆タイプⅠ の「筋肉」をポリテープでつくる。(菅原氏) (「テープ筋肉」と名付けておく) |

|

|||

|

① クリアーホルダーを、テープ状(長さ約20cm、巾1cm)に 切る。2本用意する。 ・別紙の「筋肉テープ」を赤色A4紙にコピーし、ラミネート 加工して、1cm巾に切るとよい。 ・骨の両側につければ、筋肉ののびちぢみが見られる。 〇 筋肉の「弾力」のイメージがよい。 △ 子供には、製作できないが、教師の事前準備しておけば、 骨には、とりつけが簡単。 △ テープの部分を手で持ち上げれば、タイプⅡの筋肉にもなる。 × 「筋肉」が、薄っぺらと、誤解される。 |

||||

| ◆タイプⅡ の 「筋肉」を、棒ネットとポリ袋でつくる。 (「棒ネット筋肉」と名付けておく) |

||||

|

① 作り方は、前述の写真(図4)を参照(綿谷氏とozuma氏とは同じ) 〇 「筋肉」のふくらみによって、全体の長さが短くなるようすが実感できる。 △ 授業の中で、時間的に、子供には製作がむずかしい。教師の事前準備が必要。 × 「筋肉」が、空気の出し入れで、ふくらんだり、ちぢんだりすると、誤解される。 |

||||

| 7 授業での使い方 |

||||

|

||||

| 8 今後の課題 | ||||

| ① 「骨と筋肉」のもけい(モデル)づくりは、いずれの方法でも、子供の製作能力、授業時間を考えると、 どうしても、教師の事前準備が必要である。 ② したがって、教師にとっても、準備が簡単な方法を、授業では選択したい。 その意味では、現時点では、「ストロー関節」「テープ筋肉」「棒ネット筋肉」が適当といえる。 しかし、これらも、かなりの労力が必要であろう。 ③ 子供たちに、因果関係の正しい科学的理解をはかるには、教師側の努力が必要。 ④ とかく、教科書の説明や、調べ活動だけに終わりがちな「体の動き」を、モデルづくりを行うことにより、 子供たちが、興味関心をもち、「人体のしくみ」のふしぎさ、たくみさを、深く理解することにつながると考える。 ⑤ 今後は、ロボットの開発ともなって、よい素材が利用できると考えている。 |

||||

|

||||