| いろいろな方位針 | ||||

| 小学校の磁石学習の中に、方位針の製作がある。磁石の性質と地磁気の関係を学習することになる。 |

||||

| ふつう、私たちが「じしゃく」と呼んでいるものには、2種類のものがある。 | ||||

| その一つは、「鉄をすいつけるじしやく」で、 | ||||

| もう一つは、「方向を知るためのじしゃく」である。 | ||||

| このあとの方のじしやくは「方位針」とか「磁針」とか「羅針盤」と呼ばれている。鉄をすいつける「じしゃく」も、方向を知るための「じしゃく」も、どちらも磁石で、全く同じものなのであるが、子供にとっては、そのことが不思議に思われ、中学生になっても別のものと思っでいる子供が意外と多い。そこで、 | ||||

| 1 方位針が磁石であることを確めさせる。 | ||||

| これは簡単で、ケースに入っている(ふたがあく方位針がほしい)方位針をとり出して、砂鉄なり、 ホッチキスの針をくっつけてみればよい。簡単だからといって言葉で説明してすましてしまうと、 子供は意外とわからないまま終わってしまう。 | ||||

|

||||

| 2 鉄をすいつける磁石も方向を示すか。 | ||||

| 重い磁石を次のような方法で、回転しやすくすると、南北をさすことになっているが…… | ||||

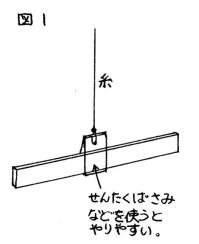

| (1) 図1のように糸でつるす。 | ||||

| この場合、アルニコ磁石のように強い磁石を使うと、糸のよじれと磁石の強さでなかなか南北をさして静止しないのであまり強い磁石を使わない方がよい。 なお、せんたくばさみや、クリップを使うとつるしやすい。 ※鉄製スタンドなどを使わない。 |

||||

| 近くに鉄など磁気おびるものがない所で実験する。 | ||||

| (磁石の実験では、いつも注意しなければならないことである。) | ||||

| (2) 磁石を発泡スチロール板にのせて、水に浮かせる。 | ||||

|

||||

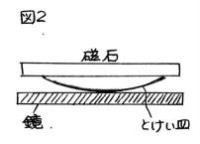

| (3) とけい皿にのせ、鏡の上におく。 (図2) | ||||

| 学校にふつうおいてある磁石では、なかなか動きにくい。この場合は、アルニコ磁石の方がよい。 | ||||

| (4) 回転台の上におく。 | ||||

| 学校には、あまりないので、子供には使用できない。教師用として、一台ぐらいは用意したい。 | ||||

| 3 磁石をつくって、それで方位針をつくる。 | ||||

| 身近な材料を使って磁石をつくり、それで方位針をつくってみる。 | ||||

| (1) ホッチキスの針の利用 一一一一 水に浮かせる。(持ち運びに難点) | ||||

| ぬい針が危険なら、代わりにホッチキスの針を使ってみてはどうか。 |  |

|||

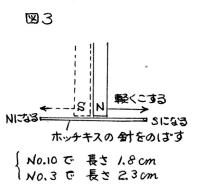

| ホッチキスの針を磁石にするには、ホッチキスの針を一度、磁石につけただけでもよいが、さらに、強くするには、針を磁石で図3のように軽くこすってやればよい。 | ||||

| ※この場合、針に磁石を強くこする必要はない。 | ||||

| こすった面から磁力がとびうつるわけではない。 | ||||

| (まさつ電気とは違う。誤解している教科書がある。) |  |

|||

| いよいよ水に浮かせるわけだが、シャーレか浅い皿がよい。 | ||||

| 水は、深さ1cmくらいで深くしない。注意して水面に落としてやれば、割合、簡単に、ぬい針と同じように浮かせることができる。 | ||||

| 浮いた針は、南北をさして静止する。この水に浮いたホッチキスの針の磁石に、次の(2) のゼムクリップの針金磁石を近づけると、ホッチキスの釘がにげたり、近づいたり楽しいものである。 |

||||

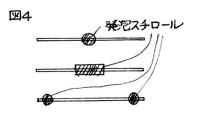

| 針が沈まないようにするには、図4のように、針の真ん中に発泡スチロールの小さな玉をつければよいが、子供にはつけない方がスリルがある。 | ||||

| (2) ゼムクリップの針金の利用 (鉛筆のキャップ、ボタンなどと) | ||||

| ゼムクリップの針金をのばすと、全長約8cmなる。これを磁石にする方法は(1)と同じである。 |  |

|||

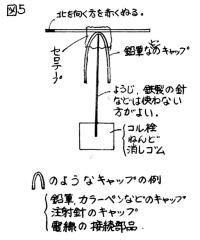

| ① | この磁石で方位針をつくるには、右の図5のように鉛筆のキャップなどを利用するのが教科書に紹介されている。 | |||

| この場合、注意しなければならないのは、キャップの底の形がU字形かV字形になっていることであるが、ボールペンなどのキャップの中には、底が平らになっているものがある。 | ||||

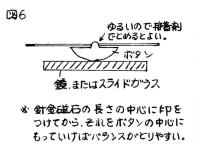

| ② | また、図6のように、身近にあるボタンを利用して糸穴にゼムクリップの針金磁石をとおして固定し、鏡などの上におけば、前述の時計皿の上に磁石をおいたのと同じ原理になる。ただ、少し動きがにぶいので、うまく南北をさしてくれないことも時々おきる。 |  |

||

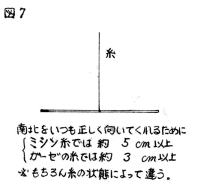

| ③ | 次に、この針金磁石を糸でつるす方法があるが(図7)、ここで問題になるのは、糸のよじれで、後述のストロー磁石でも同じであるが、細いふつう糸を用いても、教科書にあるようにガーゼの糸を用いても、同じ問題は残る。 |  |

||

| 南北を正しく向いてくれるようにするには、ある程度、糸を長くしなくてはならない。 なお、針金磁石より少し大きめのびんにつるせば、風などの影響は防げる。 |

||||

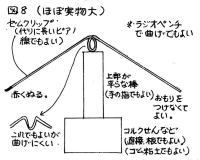

| ④ | やじろべえ型の方位針 →→最も簡単で確実 |  |

||

| 動きが非常に大きく、作るのが簡単である。 ただ、台から落ちやすいので、持ち運びに注意を要する。 |

||||

| 手の指にのせれば、移動も簡単である。 | ||||

| 2mぐらいの大きいものをつくると、子供の興味がわく。 | ||||

| (3) ストロー磁石を方位針にする。 | ||||

| やや子供にとって、スチールウールをストローの中につめるのはやっかいなようだが、できないことはない。 |  |

|||

| このストロー磁石の利点は、何よりもはさみで簡単に切れ、その切り口にあらたにN極・S極ができるのを確かめる学習に都合がよいことである。(ゼムクリップでもできる) | ||||

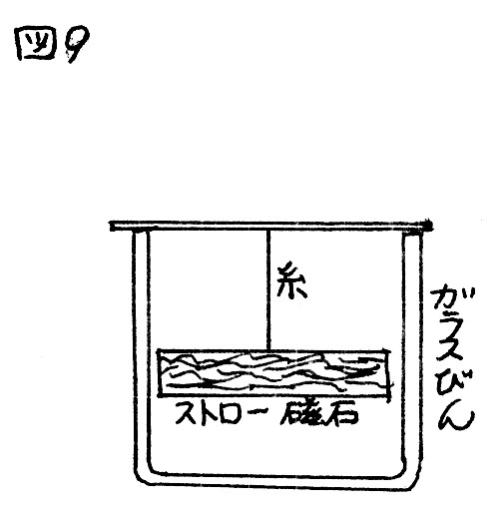

| このストロー磁石を方位針にするには、教科書にあるように糸を使えば、2~3cmですむが、ミシン糸では、5~10cmぐらい長くしないとよじれの影響が大きく関係する。 | ||||

| つるす箱は透明のものがよいが、気をつけないと、ストローとプラスチックの静電気の影響がある。そこで、ここでは、紙の箱か、ガラス容器の方がよい。 | ||||

|

||||

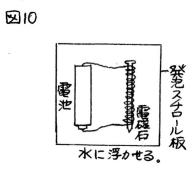

| (4) 電磁石を方位針にする。 | ||||

| →→発泡スチロール板で水に浮かせる。 | ||||

| 高学年で電磁石を学習した段階で、図9のように発泡スチロール板に電池と電磁石の両方をのせて水に浮かせると、方位針となり、永久磁石と変わらないことを理解させることができる。 | ||||

| 4 ジャンボ方位針 | ||||