| フレミングの実験器(ブランコ型) | ||||

| フレミングの実験器としては、教科書には、ブランコ型が多く紹介されている。 さらに、ブランコ型には、単線型とコイル型の2種類がある。 ほとんどの教科書は、このブランコ型の実験を採用しているが、実は問題も多い。 |

||||

| 1 単線型ブランコ |  |

|||

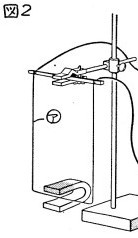

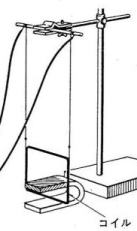

| 右の図のような構造である。 次のような長所・短所がある。 |

||||

| ○ | 構造が簡単で、組み立てやすく、生徒が理解しやすい。 | |||

| × | コイル型と同様、動く方向が決まっている。 | |||

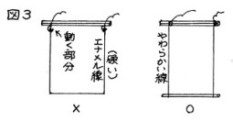

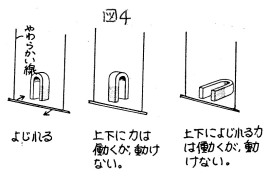

| × | 図2のアの部分は、エナメル線の延長でなく、やわらかい線を使わなければならない。 例えば、図3のように、細い銅パイプなどを、イヤホン用の導線でつるすとよい。 理由は、アの部分が固いと、図4のような実験の場合、導線のよじれが見られない。 |

|||

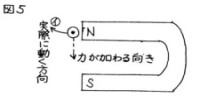

| × | 図5のような位置にすると、導線のイの方向に動き、生徒が誤った理解をしてしまう | |||

|

|

|

||

| 2 コイル型ブランコ | ||||

|

||||

|

右の図のように、エナメル線を数十回巻いたコイルをU字磁石の間につるしたものである。

次のような長所・短所がある。 |

||||

| ○ | 単線型より動きが大きい。 | |||

| × | 動く方向が、ゆれる2方向に、すでに決まっている。 | |||

| × | コイルの巻き方(右巻き、左巻き)の条件が加わり、電流の方向が生徒にとらえにくい。 | |||

| × | U字磁石内のコイルの動きを考察するが、同時に力を受けているU字磁石の外側のコイル(図では、コイルの上半分や、横の部分)を考察しない。 | |||

| そこで、コイルを大きくして、その疑問が残らないようにしている。 | ||||

| ※実は、このことが一番問題なのである。 | ||||