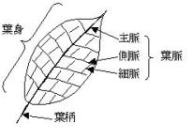

| 葉脈の標本づくり (スケルトンリーフ) | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 1 葉脈づくりの工夫 | |||||||||||||||||||

| ① | 葉を柔らかくするための水溶液の準備が大変。そこで | ||||||||||||||||||

| →→○ 水酸化ナトリウムは、取り扱いに注意が必要(子どもには危険) また、入手がむずかしい。 |

|||||||||||||||||||

| ○ 排水パイプ洗浄液(NaOH濃度が4%)は、 比較的取り扱いやすいが、意外と高価である。 |

|||||||||||||||||||

| ○ 重曹(炭酸水素ナトリウム)比較的安全で手軽だが、 葉肉がきれいなにとるのに工夫がいる。 |

|||||||||||||||||||

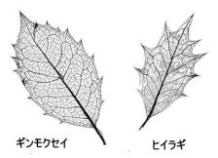

| ② | 標本にするのに適した葉は、固い方がよい。(ヒイラギ、キンモクセイ、ツバキ、ナンテンなど) | ||||||||||||||||||

| ③ | できた葉脈標本を着色する。→食用着色剤を使用するのが手軽 | ||||||||||||||||||

| ○ウィルトン社のジェル状の液体着色料が最適といわれるが・・・ | |||||||||||||||||||

| 2 準備するもの | |||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

| 3 実験 | |||||||||||||||||||

| ◆10%水酸化ナトリウム溶液をつくる。 |  |

||||||||||||||||||

| ○ | 水180mlに水酸化ナトリウム(粒)20gを溶かす。 | ||||||||||||||||||

| 5%ぐらいのうすい水溶液でもよい。 | |||||||||||||||||||

| ◆葉を水洗いして汚れをとり,水をきる. | |||||||||||||||||||

| ◆葉を煮て、葉肉を取る。 | |||||||||||||||||||

| ① | 葉を水酸化ナトリウム溶液に入れ、1時間ほど煮る | ||||||||||||||||||

| ※弱い火で煮る。葉肉がぼろぼろになってきたら煮るのをやめる。 | |||||||||||||||||||

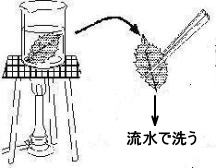

| ② | 使い捨て手袋をし、ピンセットを使って葉を取り出し、 葉が傷まないよう注意しながらよく水で洗う。 |

||||||||||||||||||

| ※できれば、2日ほど水にさらす。 | |||||||||||||||||||

| ●別法1・・・排水パイプ洗浄剤に浸ける。 | |||||||||||||||||||

| (1)ビンに葉っぱを入れ、葉っぱ全体がしっかり漬かる量のパイプ 洗浄剤を入れる。 | |||||||||||||||||||

| (2)しっかりフタを閉め、葉柄部分が白くなるまでつけておく。 ☆ヒイラギは 35~40 時間くらい、キンモクセイは 24 時間くらい、 ツバキは 10 時間くらい。 葉っぱの厚みによって溶ける状態が異 なるので、様子を見て時間を調整してください。 |

|||||||||||||||||||

| ●別法2・・・排水パイプ洗浄剤で、煮る。 | |||||||||||||||||||

| 別法1の反応を時間短縮するために、加熱する。火力は、最弱に。煮立たす必要はない。 | |||||||||||||||||||

| (1)アルミ製以外の鍋にパイプ洗浄液と葉を入れる。 弱火で10分~15分ほど煮る。葉の表面が、すこしただれた様になれば火を止める。 |

|||||||||||||||||||

| 洗浄剤は毒性をもつので煮立たせないこと。 また、煮すぎると葉がドロドロになってしまうので注意。 |

|||||||||||||||||||

| (2)使い捨て手袋をし、ピンセットを使って葉を取り出す。 |

|

||||||||||||||||||

| ◆葉肉を歯ブラシでとる | |||||||||||||||||||

| ○ ガラス板などに葉をのせ、水の中で歯ブラシを使って葉肉を 軽くたたきながら葉肉を落とす。 |

|||||||||||||||||||

| ※歯ブラシで、葉肉をこすらない。 | |||||||||||||||||||

| ◆葉を漂白し、着色する。 | |||||||||||||||||||

| ○ 葉肉がほぼ完全になくなったら、水で洗い流し、 台所用漂白剤を少し入れた水で漂白する。 |

|||||||||||||||||||

| ○ 葉脈が白く残ったら、水で漂白剤を流す。 | |||||||||||||||||||

| ○ 使い捨ての皿に、好みの染色液を入れ、そこに葉脈を くぐらせ、着色する。 |

|||||||||||||||||||

| または、絵の具、食紅などの着色剤で着色し、乾燥する。 | |||||||||||||||||||

| ○ 日陰で良く乾燥させ、できあがり。 | |||||||||||||||||||