鉄道を斬るNo.31

2013年06月11日

秋田新幹線は何故脱線したか

− 新幹線の今後の雪害対策を考える −

永瀬 和彦

脱線現場はどこか

この事故はある報道関係者からの取材要請を、金沢から越後湯沢に向かう「はくたか」の車内で受けたことで知った。当日に筆者が金沢から乗車した特急「はくたか」も、強風の名所・姫川橋梁付近で風規制により運休になるのではと懸念する程の悪天候で、北日本には暴風雪警報が発令されていた。直感的に現場は秋田新幹線の中で最も線形の厳しい図1に示す赤渕~田沢湖間の県境・仙岩峠付近と思い、もしそうなら、救援や復旧作業は大変であろうとも思った。事実、平成18年の豪雪で、秋田新幹線は付近で2度にわたって、ほぼ終日運転を休止し、特に2月10日には下り「こまち3号」が、恐らくは小規模な雪崩か崩壊した側雪に突っ込んだためであろう、志度内信号場~田沢湖間で5時間近く立往生している。平成23年3月の震災の際には、今回の事故に遭遇したと同じ下り「こまち25号」が同じ仙岩峠で停止し、道路もないため約250名近くの乗客をモーターカーで救出するのに長い時間を要し、全乗客の救出が終了したのは翌日の21時ころだったという苦労話を当時の駅の関係者から直接に伺ったことがある。

その後も、この事故について幾つかの報道関係から取材の申し入れがあった。しかし、筆者は平成20年2月に尾久駅構内で起きた「乗り上がり脱線」に関わる研究について、JR東日本へのアドバイスを承っていた。原因や事象は全く異なるのではあるが、同じ脱線事故に関して安易にコメントするなどの行為はかえって誤解を招く恐れがあるので、取材は全てお断りさせて頂いた。従って、以下にお話させて頂く内容も私が報道並びに大学及び個人の研究活動で得た情報に基づいた私見に留まるものであって、この事故に関連してJR東日本から知りえた情報は全く含まれていない。

実際の事故現場と当日の気象は?

ご承知のように秋田新幹線大曲〜秋田間は山形新幹線山形〜羽前千歳間と並んで新在双方の線路が併設されている。山形新幹線は広軌と狭軌とが線別に単線で並んで敷設されているのに対し、秋田新幹線の下り列車の多くは神宮寺−峰吉川に限っては3線化した在来線との共用軌道を走行する。「こまち25号」も事故現場では、3線共用軌道を走行していた。新幹線下りと在来線との共用軌道の起点である神宮寺駅の大曲・福島方を、上り普通電車前方から撮影した写真を図2に示す。写真前方左は新幹線専用軌道、右前方は在来線専用軌道で、下り新幹線の多くはこの地点から在来線側に乗り入れ、峰吉川まで3線軌道を走る。事故現場は奥羽南線の神宮寺から約2キロ刈和野方で、現場付近の地図を図3に示す。現場は平坦の直線区間で、異常気象によって雪害が起きやすい場所ではない。

当日16時の気象庁の付近観測点の気象は、角館で毎時降雪量0cm、積雪量145cm、現場に近い大曲の気温−1.3℃、平均風速7.1m/sであったが、16時20分に瞬間最大風速16.3m/sを記録している。風は相当強く、気温は低いが、積雪・降雪ともに特別に問題視する値ではない。以下には考えられる原因を考察して見よう。

雪害による脱線事故

運輸安全委員会及びその前身の事故調査委員会(以下、「事故調」という。)の発足以降に、雪害によると見られる旅客列車の脱線事故の概要を表に示す。天候と原因分類は、事故発生時の気象庁直近観測所のデータを基に、筆者の推定である。最も多い原因は深雪と抱き込み雪で、床下に抱え込んだ雪が落雪した際にこれに乗り上げ又は床下に抱き込んだ雪と線路上の積雪や側雪とが重畳して台車を押し上げ、脱線に至るケースで、上越線の事故は全てこれによって起きたとされている。

次に件数が多いのは、福井鉄道の事故のように踏切上のフランジウエウーに介在する硬く踏み固められた圧雪に車輪が乗り上げて脱線するケースである。気温が極端に低温でないとき、この種の事故が起きやすく、多くの鉄道は交通量の多い踏切の除雪には特に留意している。図4は自動車立往生による事故などの防止をも兼ねて、西武鉄道が行っている踏切除雪の実施状況の例を示す。今回の事故では、現場近くに踏切があったとの報はないので、この可能性はないであろう。吹溜りに突っ込んでの事故は地吹雪に見舞われた時に起きる事故で、国鉄時代にはローカル線でよく起きた。豪雪地区のローカル線の多くが廃止された今日は、あまり発生しなくなった。

秋田新幹線の脱線原因は

外気温が0℃程度以下になると軌道上の車両限界内に積もった雪や列車風で舞い上がった雪は図5に示すように床下の空間に入り込んで付着する。これを通称、着雪と称する。この雪が次第に肥大化すると密度の高い雪の塊となるが、これが前述の「抱き込み雪」又は「抱え込み雪」と称する雪の塊である。この雪は先頭車床下で良く形成され、後部車両は比較的少ない。しかし、最近の新幹線車両床下の軌道に接する部分はいわゆるボデー・マウント構造と呼ぶ図6に示すようなフラットな構造となっているため、台車、先頭車排障器及び連結部付近以外に雪を抱え込むことはない。脱線した先頭車両は大曲で進行方向を反対にするまでは最後部に位置していたため、先頭車に比べると着雪や抱え込む雪は少ない。そして、「こまち25号」は長さ3.9kmの仙岩トンネル通過の際に着雪や抱え込んでいた雪の多くを払い落としたと思う。従って、「こまち」の先頭車が多量の雪を抱え込んでいた可能性は少なかったと見てよいと思う。となれば、ボデー・マウント構造の新幹線では、着雪が原因で事故が起きる可能性は低いと見るべきであろう。

次に考えられる原因は吹溜り、側雪の崩壊及び雪崩などによって生じた線路上にある多量の雪に乗り上げて脱線するケースである。現場の地形から見て雪崩の発生は考えられないし、この程度の積雪では除雪作業に余程の手落ちがない限りは、脱線を引き起こすような大規模な側雪の崩壊はなかったであろう。しかし、吹き溜まりに突っ込んだ可能性はあったと思う。現場直近の気象庁大曲気象観測所の観測データは事故発生時刻に近い16時20分に瞬間最大風速16.4m/sを記録しており、現場は当時、猛烈な「地吹雪」であったことは疑いがない。地吹雪とは地上の雪が舞い上がって移動する現象で、風速5m/s以上で発生し、15m/sでは猛烈な地吹雪となり、岩手、秋田以北で良く観測される。北日本では、地吹雪で発生した吹溜りなどに列車が突っ込む事例は枚挙の暇がなく、そのような恐れのある地点には「鉄道防雪林」が設置されている場合が多いのだが、現場は沿線が農地のためか、それがなく、防雪柵もない。

もっとも、吹溜り雪は側雪や抱え雪とは全く異なった密度の低いサラサラ雪のため、列車が突っ込んでも立往生するだけの場合が多く、複線形スノウプラウを持つ一部のディーゼル動車を除き脱線に至るケースは稀である。今回は報道によれば、約5分前に普通電車が現場を無事に通過したとされ、その後に形成される吹溜りは余程の激しい地吹雪でもない限りは、深いものではないと想定される。となると、脱線は「吹溜り」と「新幹線固有の構造」とが関与した可能性が出てくる。

新幹線が吹溜りに突っ込んだら

「こまち」は何故、脱線したのであろうか。「こまち」を含め東北・上越新幹線の排障器は高速走行時の排雪を考慮して、写真7に示すような鋭利な形状のスノウプラウが装着され、その上部は雪飛散防止のために下向きの案内が設けられている。この形状は東北新幹線の開業に先立って写真に示す試作試験電車962形で実施した排雪試験の結果を踏まえ決められた。JRになって登場した東北・上越新幹線の車両は分割・併合と空力音対策のため、先頭部連結器オオイ(カバー)が写真8に示すE5系を含めプラウより前に突き出した形をしており、オオイは排雪機能を持っていない。このため、「こまち」がプラウを超える深雪に突っ込んだ場合、雪を掻き分けることが出来ない事態に陥る可能性が高い。これを裏付けるかのように事故現場を写した多くの報道写真を見ると、現場の積雪は明らかにスノウプラウの高さを超えており、カバーが雪に乗り上がったとも思える姿が映し出されている。一方、ボデー・マウント構造の車両は写真6に示すように床下の軌道に接する面はフラットで、その面積は在来線車両に比べ格段に広い。このため、スノウプラウで除雪できない深雪に突っ込んだ場合、それが柔らかで密度の低い雪であっても床下面が広くフラットな車両は、あたかも「巨大な橇が深雪に突っ込んだかのような状態」となって、車体が雪に乗り上がって脱線した可能性がある。つまり、在来線の車両であったなら、吹溜りに突っ込んでも脱線しなかったのに、「こまち」の橇に似た車体が事故を引き起こした可能性があるということになる。

3線軌道の除雪

除雪機関車などによって除雪を行う場合、翼やフランジャなどの雪掻き装置は分岐器、ホーム及び踏切付近などを除き車両限界外に突き出し、「限界外除雪」を行なう。この方法は除雪効果を上げるためだけではなく、先に述べた車両床下に雪を抱え込むのを防ぐのにも有効である。除雪作業の多くを車両から機械に置き換えたJR東日本でも、この姿は原則変っていない。複動フランジャを持つ写真9のDD16とDE15形機関車を例にしてレール面付近の除雪作業の方法を述べれば、フランジャとその先端にある爪とを通常は限界外に押し下げ、レール面下も含めて除雪する。レール面下の除雪が出来ない踏切などを通過の際は、フランジャは押下げてレール面付近の限界外除雪は継続したまま、爪だけを引上げる。付近に踏切はないと思われるので、現場ではレール面下の除雪も行なわれていたであろう。

しかし、3線軌道では標準軌専用と狭軌専用レールとの間の狭い隙間は、フランジャ先端の爪では除雪出来ない。筆者は残念ながら3線軌道の除雪に関わった経験はなく、この部分の雪がどのような状態にあるかは知らないのであるが、除雪を行わない隙間は踏切のフランジウエーと同じように氷結した密度の高い雪が介在する可能性は充分にあり得るのではと思う。「こまち」は標準軌専用と狭軌専用の2本のレールが並んで敷設されている側、つまり、レール面下の除雪が行なわれない進行左側に脱線したと報じられている。巨大な橇に似た形の「こまち」の床面が氷結した雪又は圧雪に接した場合、接する面積が2本のレールが併置された狭い限られ部分であったとしても、車体が乗り上がる危険性は低くはないと思われる。

脱線事故の原因は?

今まで述べた考えられる事故原因を要約すれば、事故は「3線軌道ではレール面下の除雪作業の全面実施が困難」と言う特殊な問題と、「「こまち」前頭部は雪を掻き分ける能力がない」という問題と、「線路上の雪がスノウプラウの除雪能力を越える状態となった場合には、巨大な橇にも似たボデー・マウント構造の車両は走行安定性を損なう可能性があり得る」と言う問題とが関与して起きた可能性があるのではと筆者は思っている。今後の調査結果を待ちたい。

新幹線の新規延伸区間の雪害対策に問題はないか

今回の脱線事故を通じ、スノウプラウの高さを越える積雪があった場合、ボデイ・マウント構造車両の走行安定性が著しく損なわれる可能性のあることが明らかになった。この事故の反省から、山形・秋田新幹線では吹溜りが起きやすい地点の対策を直ちに行なうであろうし、それではカバー出来ない激しい降雪や地吹雪に見舞われた場合には、早期に運転規制を行うことになるであろう。だから、同じような事故が起きる可能性は少ないと思う。筆者はむしろ、今後に開業する北陸新幹線及び北海道新幹線で問題が起きることを懸念するのである。

北陸新幹線は沿線の降雪量が多くないことから、営業列車による自力除雪が基本とされている。ところが、過去の気象データを見ると、新潟県内の高田や能生の観測点の日降雪量で約100cm、最大積雪量は3mを超える豪雪を記録している。もちろん、このような豪雪に見舞われたら列車を止めればよい。しかし、沿線観測点の観測値から運転は充分可能と判断したのに、地吹雪により特定地点で自力除雪では対処できない吹溜りが発生し、その事態に関係者が気づかないままに「巨大な橇が高速で吹溜りに突っ込む」事態が起きたら大変なことになる。地吹雪は秋田や津軽の名物であって、それより南では決して起きないと過信して自然を甘く見てはならない。昭和26年2月15日の未明に東京地方は猛吹雪に見舞われ、大手町にある中央気象台で午前4時に-1.8℃、時間降雨量に換算して9mmの凄まじい降雪があったとの気象記録があり、積雪32cm, 最大風速23m/sに達したと新聞は報じている。筆者は当時、川崎市内の南武線沿線に在住していたのだが、9時過ぎに大幅に遅れて武蔵溝口を出たモハ30形の上り一番電車が、次駅の武蔵新城との駅間に出来た吹溜りに突っ込んで立往生した状況を今でも鮮明に覚えている。昭和25年度の鉄道統計年報には南武線で2件の雪害が起きたとの記録が残され、当時の高崎鉄道管理局管内の蓮田〜白河間の東北線に吹溜りが出来て、列車の運転に6時間近く支障がでたとの記録も残されている。気候温暖とされる首都圏でも吹雪による吹溜りが差ほど遠くない昔に発生しているのである。

北陸・北海道新幹線の明かり区間は高架橋が主体であり、切り通し部分にある防音壁は防雪柵の効果も期待できるから、新幹線が吹溜りに突っ込む事態など起きる訳がないと思われるかもしれない。しかし、猛烈な地吹雪に対して防雪柵は殆ど効果がない。だから、北国の鉄道沿線に長い年月をかけて防雪林が植生されたのである。一方、北海道新幹線の青函トンネル前後約17キロの明かり区間は、在来線と共用の3線軌道である。この区間の標準軌専用と狭軌専用の2本のレールが並んで敷設されている側は、秋田新幹線と同じようにレール面下の除雪が困難である。現地の気象は秋田新幹線より一層厳しいから、狭い間隔で併設されたレールの隙間は、秋田より一層、氷結した硬い雪が介在する可能性が高い。そして、この硬い氷雪に高速走行する車両の床面が接すれば、新幹線はたちまち巨大な橇に変身する可能性もあり得るのである。

地球の温暖化問題

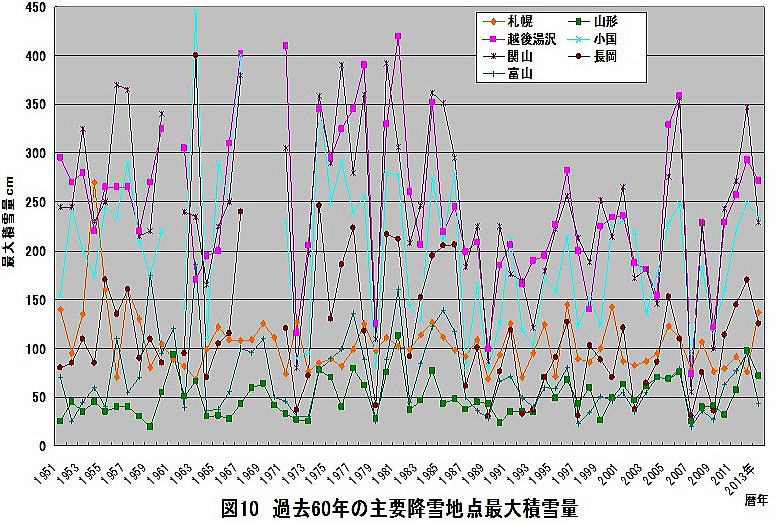

近年の地球温暖化に伴って鉄道の雪害も本当に減少傾向にあるのだろうか。雪害対策の基本は過去の降雪・積雪量を検証し、今後を予測することから始まる。ところが、雪に関わる全国の気象統計が残されるようになってからわずか30年しか経っていない。それ以前については、限られた地点の記録を50年前まで遡れるに過ぎない。降雪・積雪量を無人で自動観測出来るようになったのは最近で、それ以前は徹夜の観測体制をとらなければ雪量は観測できなかったためと思う。幸いにして限られた年度と地点ではあるが、国鉄の鉄道統計年報施設編には往年の積雪記録が掲載されている。豪雪時には徹夜の警戒態勢をとった保線区がこれらを記録していたためと思う。明治時代からの鉄道統計資料を保存する交通統計研究所のご好意で、国鉄と気象庁との観測データを併せた60年前までの主な積雪地点の積雪量を図10に示す。昭和35年(1960年)以前の記録は全て国鉄、昭和58年(1983年)以降は全て気象庁、その間は県庁所在地の全てと観測所の一部が気象庁観測値である。国鉄観測値は一部に欠落があり、欠落した一部の値は直近の観測点の値で補ったデータもある。双方の観測地点は異なっているので、観測地点の相違によって多少の差異のあることをお含み頂ければと思う。

図10に示す限られた地点の過去60年にわたる気象データを見ると、札幌で昭和29年に2.7m、昭和38年の豪雪では長岡や小国の積雪は4mを越え、越後湯沢ではかなり頻繁に4mを越える積雪を記録している。図示しないデータの中には、飯山線森宮野原がS28年に5.4m、S30年には5.8m、関が原がS29年に3.0m、只見線大白川がS31年に5.0mなどの記録的な値も存在する。ところが、昭和61年(1986年)を境にこのような豪雪は消え、以降、平成18年の記録的な豪雪に見舞われるまでの20年の間に大きな雪害は起きていない。しかし、この20年間の暖冬は長い気象の記録から見れば、ほんの少し長めの暖冬が続いただけと読めなくもない。つまり、60年の積雪記録を見る限りは、長岡及び富山などの平地の積雪は減少傾向にあると読めるが、それ以外の地点では地球温暖化による顕著な積雪減少の傾向を読み取ることは出来ない。だから、雪害に関する限り、「地球温暖化」なる言に惑わされて対策を怠ってはならないと言うことになる。鉄道関係者は、昭和26年に首都圏を襲った猛吹雪や、昭和38年に新潟で起きた豪雪が何時また起きるかもしれないことを心に留めて欲しい。

(「鉄道ジャーナル平成25年6月号」には、ほぼ同じテーマで視点を少し変えた筆者の主張を掲載させて頂いた。)