6.-9/10 JIS B 0001:2019 10 図形の表し方

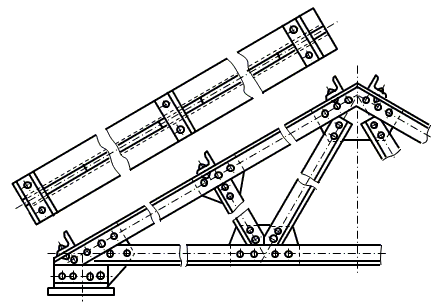

10.3.4 中間部分の省略

同一断面形の部分(例1参照)、同じ形が規則正しく並んでいる部分(例2参照)、又は長いテーパなどの部分(例3参照)は、紙面を有効に使用するために中間部分を切り取って、その肝要な部分だけ近づけて図示してもよい。

例1 軸、棒、菅、形鋼

例2 ラック、工作機械の送りねじ、橋の欄干、はしご

例3 テーパ軸

この場合、切り取った端部は破断線で示す(図71、図72及び図73参照)。

なお、要点だけを図示する場合には、紛らわしくなければ、破断線を省略してもよい。また、長いテーパ部分又は勾配部分を切り取った図示では、傾斜が緩いものは、実際の角度で示さなくてもよい[(図73 b)参照]。

|

| 図71-中間部分の省略例1 |

|

| 図72-中間部分の省略例2 |

|

| 図73-テーパ軸の中間部分の省略例 |

10.4 特殊な図示方法

104.1 二つの面の交わり部

二つの面が交わる部分(相貫部分)を表す線は、次による。

a) 交わり部に丸みがあり、かつ、この部分を表す必要がある場合には、二つの面の交わる位置を、太い実践で表す(図74参照)。

注記 丸みを施す以前の二つの面の交わりは、図98 a)を参照。

|

|

| 図74-交わり部の図示例 |

b) 曲面相互又は曲面と平面とが交わる部分の線(相関線)は、直線で表すか[図75の a)、b)、c)、d)、e)及びf)参照]、正しい投影に近似させた円弧で表す[図75のg)、h)及びi)参照]。

に近似させた円弧で表す[図75のg)、h) 及びi) 参照]。

|

|

|

| a) | b) | c) |

|

|

|

| d) | e) | f) |

|

|

|

| g) | h) | i) |

| 図75-交わり部の簡略図示例 | ||

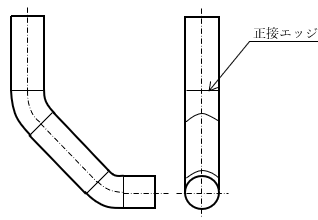

c) 曲面相互又は曲面と平面とが正接する部分の線(正接エッジ)は、細い実線で表してもよい。ただし、相貫線と併用してはならない(図76参照)。

|

| 図76-正接エッジの図示例 |

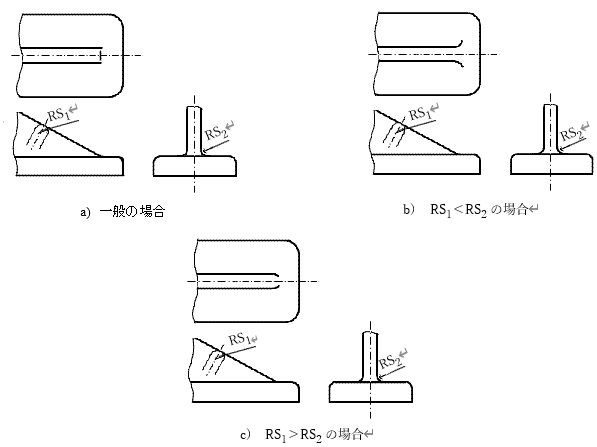

d) リブなどを表す線の端末は、直線のまま止める[図77 a)参照]。

なお、関連する丸みの半径が著しく異なる場合には、端末を内側又は外側に曲げて止めてもよい[図77のb)及びc)参照]。

|

| 図77-リブの交わり部の簡略図示例 |

10.4.2 平面部分

図形内の特定の部分が平面であることを示す必要がある場合には、細い実線で対角線を記入する(図78参照)。

|

|

| a) | b) |

| 図78-平面部分の図示例 | |

| 前へ | 次へ |

トップ→機械製図(JIS B 0001:2019)→●6.-9/10 JIS B 0001:2019 10 図形の表し方

©2000 natuo