| 夏越しの大 祓 | 6月30日 | 式 典 | 午後2時 |

| 年越しの大祓 | 12月30日 | 式 典 | 午後2時 |

| ・人形は神社にて用意いたします | |||

| ・ご参拝者用にはお札所に用意してあります | |||

| 大 祓 い 大祓いは6月と12月に罪穢(つみけがれ)を祓い清める神事です。 神社においては6月末日と12月末日の年2回、大祓いを行います。 6月の祓いを夏越しの大祓い、12月の祓いを年越しの大祓いとも言います。 神道では、人は本来神様の心を持っていると考え、生活している間に、知らず知らずの間にその心もくもり、罪を犯し、穢れにふれて、神さまの心から遠くなっていくのを、祓いによって、本来の心に帰ると教えるのです。 従って、肉体的な祓い清めというより、むしろ心の穢れを取りき、心も清々しく新たな気持ちでスタート、祈願する節目の神事です。 形代で身を撫で息を吹きかけるのは、心の穢れを追い出してしまうことを意味し、自分の穢れを人形に移し、人形をわが身の代わりにして清めてもらうのです。 |

| 人 形(ひとがた) 形代(かたしろ)は撫物(なでもの)、人形などと呼んで、紙を人の形に切り抜いたものです。 神社で受けた形代に家中の者の名前を書き、身を撫で息を3度吹きかけて袋に戻し、同じ場所の専用の箱に初穂料と共に入れます。  |

| 茅 の 輪 く ぐ り 茅の輪くぐりは、茅(かや)を編んで直径数メートルの輪を作り、これをくぐることで心身を清めて災禍を払い、無病息災を祈願するのです。 茅の輪くぐりは、夏越しの祓い、年越しの祓いで行われる儀式でその年半年間の穢れを清めて災厄を払う神事で、この後の半年間も無事に過ごせるように祈るのです。 茅の輪は横8の字に詞を唱えながら3度潜り抜けます。 |

茅の輪のくぐり方 拝殿に向かって拝礼した後、正面の茅の輪をくぐり、左側から横8の字を書くように 茅の輪を廻り、,もう一度左側を廻って正面の拝殿に進みます (くぐり方詳細図説のページへ) |

| 大祓い神事 | |

|

|

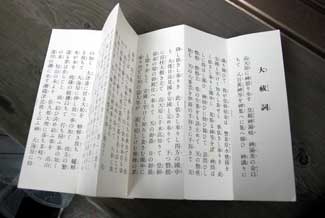

| 大祓詞(おおはらえのことば 写真左)を宮司に合わせて皆で奉読する | |

|

|

| 神事が終わった後、宮司と茅の輪をくぐる |

|

|

| 神事参会者には神社特製の肉煮込みうどんが振舞われ、楽しい語らいのひと時を 過ごしましたが、現在は諸般の事情で煮こみうどんの振る舞いは休止となっています |

|

| 大祓いスナップ |